本文基於回答網友類似問題,原題為:伽馬射線的原理是什麼,人類什麼時候可以掌握?

伽馬射線即γ射線,是電磁波譜裡面波長最短頻率最高的那一段頻譜,人類早就知道了,也能夠製造出來了。不過這個問題問得有點奇怪,表述不清,如:何謂掌握?

是能夠對付呢,還是能夠使用呢?這就要看怎麼說了。下面就從伽馬射線的一些常識來闡述一下這個問題,朋友們如果能夠認真看完此文,就會和我一樣,覺得這個問題有點奇怪了,而且也就會對伽馬射線有一個瞭解了。

先了解一下電磁波譜

我們人類現在看到和感受到,甚至吃喝拉撒涉及到的一切,都要依賴電磁波。為什麼這麼說呢?因為電磁波充斥著我們世界每一個角落,只要絕對零度以上,任何物體都會有電磁輻射,所謂電磁輻射就是依靠電磁波傳遞的。

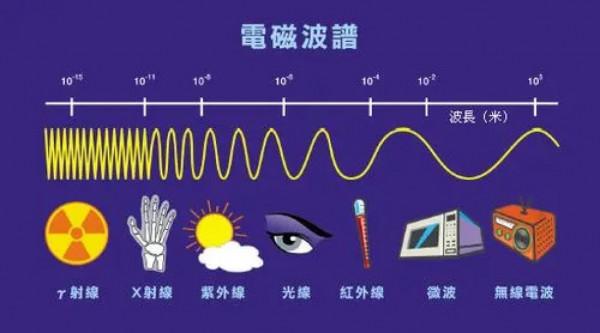

電磁波是依靠光子傳遞的,因此也可以稱為光波。但這個光波分為可見光和不可見光,在日常生活中,光波一般只是指電磁波譜中的可見光部分,可見光只是夾在電磁波譜中間那麼一小段。電磁波最長的波段有數公里,甚至更長;最短的只有1埃米以下,這最短的就是伽馬射線。

電磁波有波長和頻率,波長與頻率成反比,即:波長越長,頻率越低,能量就越小;反之,能量就越大。電磁波波長和頻率的關係為:c=λf。這裡c為光速,λ為波長,f為頻率。電磁波波長最長的是無線電波(包括長波、中波、短波、微波),以後從長到短依次為:紅外線、可見光、紫外線、X射線、γ射線。

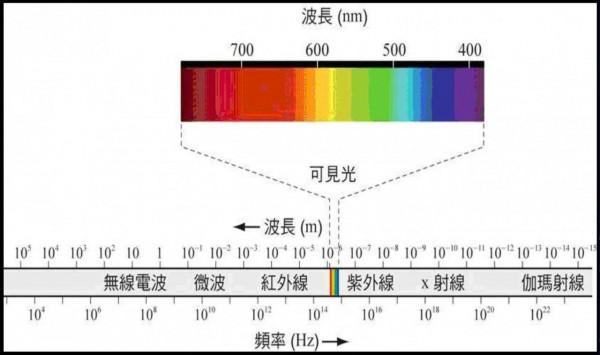

無線電波的波長在千米級到毫米級,長波無線電波長可達數千米,最短的微波波長只有0.1毫米;可見光波長約在760nm到380nm之間,nm即奈米,1毫米=1000μm(微米),1μm=1000nm,1nm=10^-9m(米)。

可見光後面的紫外線、X射線、γ射線(伽馬射線)波長就一個比一個短了,γ射線是電磁波中波長最短的高能射線,波長只有0.1nm以下。

這個世界上所有的物質都在震動,因此都有頻率。頻率就是物體每秒鐘的震動次數,而電磁波的頻率就是電磁波每秒鐘震動次數,表示單位為Hz(赫茲)。無線電波頻率在1000Hz或更低,到10^9Hz之間;可見光頻率範圍在3.9*10^14到7.7*10^14Hz之間;伽馬射線頻率範圍最低為10^12Hz,最高可達10^30Hz以上。

新冠病毒大小約100nm,伽馬射線波段最長的只有0.1nm,我們想一想就知道了,人類應對新冠病毒都弄得焦頭爛額,就更別說比新冠病毒小1000倍以上的伽馬射線了,而且其頻率是每秒鐘震動萬億次以上,這個能量有多大,一旦被伽馬射線掃中,豈有不穿透之理?

因此γ射線是宇宙中最強大的“光”,但這種光看不見,卻會殺人。

伽馬射線對生物的損害原理

伽馬射線由於其波段非常短,能量極高,因此可以穿透任何生物的機體。生物機體都是由細胞組成的,而每個細胞裡最核心的是遺傳物質DNA。比如人體由40~60萬億個細胞組成,這些細胞有大有小,最大的細胞是卵細胞,成熟的卵細胞有200μm(微米);最小的細胞是血小板,直徑只有約2μm。

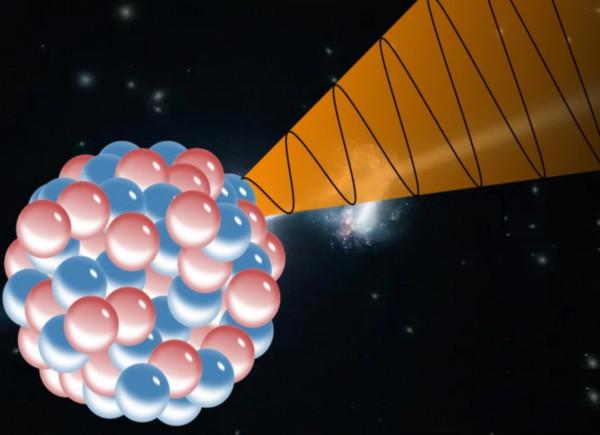

人體受到γ射線照射,γ射線就會進入人體細胞,與細胞發生電離作用,電離後的離子會侵襲細胞裡複雜的有機分子,破壞細胞組織。細胞裡最重要的核心遺傳物質為DNA,是一種雙螺旋結構的大分子,其盤踞在細胞核心,主導著細胞的生死和遺傳。

這個DNA雙螺旋體開啟長度約兩米,如果把1個人細胞中的所有DNA全部開啟並連線起來,據稱可從地球往返太陽300多次。但DNA螺旋的直徑只有2nm,伽馬射線會打斷並破壞其結構。因此,當生物受到γ射線照射,都會被打斷DNA分子鍵,讓生物機體再也無法生存。

當輻射量很大時,生物會瞬間死亡,即便輻射量不大,但機體DNA分子鍵受損嚴重,也會緩慢死亡。那種死亡是看著自己機體一寸寸死去的樣子,異常恐怖。在臭名昭著的切爾諾貝利核電站爆炸事故中,就有許多居民和救火隊員遭受這種地獄般的折磨而死去。

伽馬射線產生原理

放射性原子核在發生α衰變、β衰變後會產生一個新核,這個新核處於高能量級,必須向低能級躍遷,躍遷過程就會輻射出γ光子,這就是γ射線。γ射線在核聚變和核裂變中都會發生,因此在宇宙中充滿了γ射線輻射。

太陽的核聚變在體積半徑1/4以內的核心裡面持續不斷進行,主要過程是發生氕核與氕核的鏈式反應,是從氕到氘再到氦-3,最後到氦-4的反應過程。結局就是4個氕原子核聚變融合成一個氦-4原子核,並在這個過程中釋放出伽馬光子、中微子和正電子。中微子由於穿透能力極強,很快逃逸出太陽表面到達太空,而攜帶巨大能量的伽馬射線逃離並不容易。

這就涉及到太陽內部光子漫步理論了。光子的傳播特點就是真空最快,達到每秒30萬千米,但在介質中卻磕磕碰碰。太陽內部充滿了質子,光子每走一步都會遇到質子,不斷進行碰撞和交換。因此,這些光子要穿透70萬千米半徑的太陽,要與質子碰撞交換10^26次之多,每交換一次就消耗都會衰減,經過幾十萬年甚至幾百萬年到達太陽表面的光子,主要就是可見光了。

所以各位不要奇怪,照在我們身上的陽光,其實是在幾十萬年甚至幾百萬年前就誕生的光子。

據科學分析,陽光包括了整個電磁波全波段,但99.9%以上能量集中在200~10000nm波長範圍,最大輻射能量位於480nm處,這正是可見光藍色光的範圍。因此我們看到的天是藍色的,海水也是藍的。

而200nm波段屬於紫外線範疇,紫外線照多了對人體是有傷害的,但絕大部分紫外線經過大氣層時被臭氧層吸收或反射掉了,到地表的極少。但還是有點,因此陽光強烈時曬久了面板就會受到傷害。

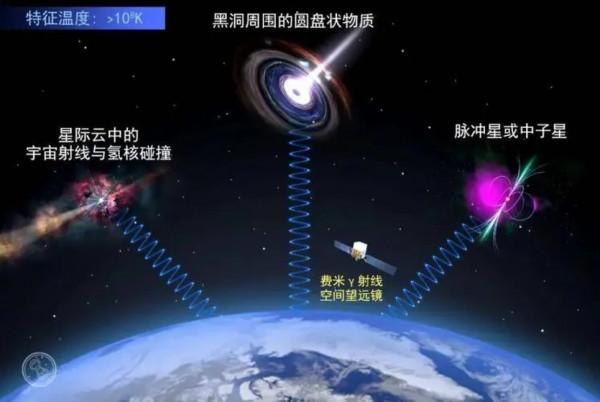

宇宙中的恆星都在核聚變,不斷輻射著伽馬射線;還有超新星爆發、大質量緻密天體如中子星碰撞,會產生更多的伽馬射線,甚至伽馬射線暴,因此在太空中伽馬射線很多。但這些伽馬射線被大氣層阻隔,來到地表的極少。

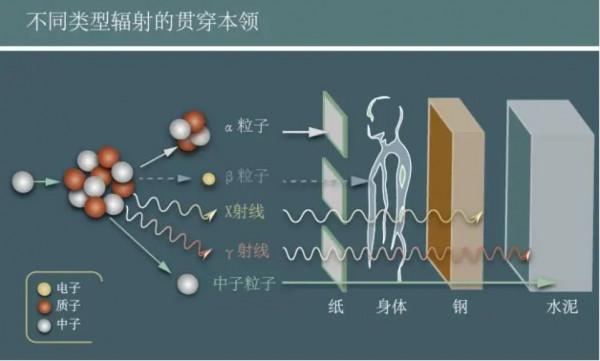

如果在高空或大氣層外活動,就很容易受到伽馬射線及其他宇宙射線的傷害,因此宇航員們都要做好防護。但伽馬射線是很難阻隔的,在太空或外星球活動的宇航員,儘管有飛船和宇航服起到較好防護作用,受到的輻射量還是比地球地表要大很多。

伽馬射線穿透力極強,一般建築物無法遮蔽,只有特製的高密度材料,如鉛板等才有一定效果,而且根據伽馬射線強度,鉛板的厚度也需增加。

在地球上,人們可能受到的伽馬射線傷害主要是來自核裂變

重核裂變過程會發生形變,如鈾-235核吸收一箇中子之後,就形成激發態的鈾-236核,隨即發生形變,最終斷開向反方向飛離,經典庫倫能則轉化為兩個碎片動能,但很快斷裂碎片就收縮成球形,形變動能轉化為內部激發能,發射出若干中子和γ射線,以平衡退激能量。

還有許多放射性元素衰變過程,就會發出伽馬射線,如鈷-60,透過β衰變釋放出能量高達315keV的高速電子,衰變成鎳60,同時放出兩束伽馬射線。這些伽馬射線如果管控不好,就會傷害人類。

如原子彈爆炸或核電廠洩漏,前蘇聯切爾諾貝利核電廠爆炸,就導致了嚴重的放射性汙染,威脅著幾百萬人的健康,輻射直接導致的死亡達7000多人。

利用γ射線造福社會

人類文明是在對大自然規律不斷認識中提升的,γ射線本身就是一種自然現象,是元素在聚合或分裂過程釋放出來的一種能量,人們認識了γ射線的內在本質,就可以應對和利用它。

任何科學既可用於造福人類,也可用於危害人類,伽馬射線也一樣,既可以置人於死地,也可以造福人類。前面對γ射線的危害說了很多,現在說說造福人類的問題。

現在比較常見為人類服務的γ射線有工業探傷和健康醫療運用。工業探傷主要利用伽馬射線的穿透力,檢視工業品內部的結構是否有問題,比如探查鋼板的焊縫,30毫米厚度的鋼板焊縫可以採用X射線檢查,但超過這個厚度就無能為力了,穿透力更強的伽馬射線就大顯身手了。

γ射線可以探查300毫米厚度的鋼板,方法是在被檢查物體後面放上感光膠片,採用伽馬射線照射被檢查物體,伽馬射線透過物體會在膠片上感光,從而留下影像,人們透過對這些影像的分析,就能夠了解這個物體有沒有問題,是否合格。

而醫療中常用的是伽馬刀和放射療法。X射線在醫療中也起著很大作用,但主要用作人體影像檢查,可以看到人體內部的狀態。而伽馬射線能量比X射線要大很多,可以透過人體表面殺死體內病灶,這樣就無須留下創傷就可殺死體內癌細胞腫瘤,減少對人體傷害,還可觸及到創傷手術能以達到的部位。

工業探傷和用於醫療的放射源,採用的是放射性元素在β衰變時,會釋放出伽馬射線的原理,一般採用鈷-60。鈷-60是鈷的放射性同位素之一,半衰期為5.27年,它會透過β衰變釋放出高達315keV的高速電子,衰變成鎳60,在這同時釋放出兩束γ射線。

人類現在還能夠製造高能量伽馬射線

現在,人類不但可以利用自然界的伽馬射線造福人類,科學家們還製造出了高能量的伽馬射線。2011年9月,英國斯特拉斯克萊德大學的蒂諾·亞諾辛斯基教授領導的一個團隊,發現超短鐳射脈衝可以和電離氣體發生反應,併產生一束極其強大的鐳射。

亞羅辛斯基教授團隊得到的這束鐳射,比太陽亮1萬億倍,可以穿透20cm厚度的鉛板,1.5米厚度的混凝土牆才能夠徹底遮蔽它。

太陽電磁波譜中最多的是480nm波段的可見光,比這個波長短1萬億倍,波長則為這樣就是4.8*10^-21m,這麼短波長的電磁波對應頻率為6.25*10^28Hz,這無疑是一束能量極強的伽馬射線。

這個創造發現意義重大,未來有可能用於諸多領域,如更好地實現醫療成像、放射療法,還能夠更廣泛地用於工業和科學實驗。由於其持續時間僅有1千萬分之一秒,快到足以捕獲原子核對激發的反應,可以進一步促進對原子核的深入研究。

因此,人類早就認識和掌握了伽馬射線的原理,並且早就開始利用這個自然規律造福人類。不知道我的回答是否解開了這位朋友的疑問呢?感謝閱讀,歡迎討論。

時空通訊原創版權,侵權抄襲是不道德的行為,敬請理解合作。