5300年前

中華文明的一縷曙光

從長江下游一片水鄉澤國中

緩緩升起

一個臨水而居、夾河築城的

神秘古文明

開始在東方大地上大放異彩

你能想象嗎

早在新石器時代

位於現在浙江杭州良渚

這片土地上就有了

玉石上1毫米內

能雕刻五六條紋路的

“微雕技術”

有了8個故宮那麼大的古城

有了存糧20萬公斤的糧倉

有了集防洪、蓄水、調水等

功能於一身的水利工程

……

國際國內學術界認為

良渚古城遺址展現了

早期區域性國家的輪廓

並因此成為

實證

中華五千多年文明史的聖地

但對於更多普通人而言

我們為什麼要了解良渚文明?

聚焦良渚遺址

由中央宣傳部指導

中央廣播電視總檯聯合國家文物局

中國社會科學院製作推出的

《中國考古大會》第一期

聚焦良渚遺址

帶著我們穿越五千多年

去尋找答案

作為國內首檔

考古空間探秘類文化節目

《中國考古大會》運用了很多巧思

讓考古遺產“活起來”

比如邀請12位考古推廣人

穿過時空隧道

進入探秘空間,解鎖任務

邀請30多位專家學者

進行深入淺出的

考古文化解讀

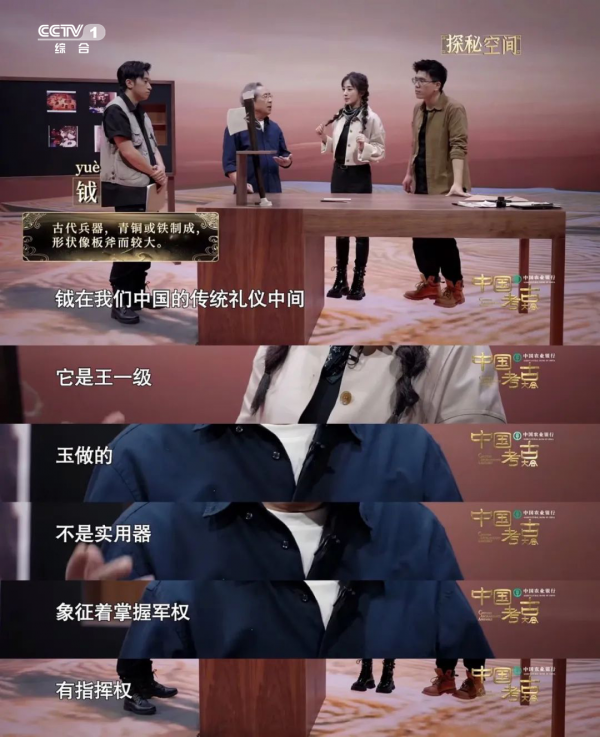

首期節目中

考古推廣人張含韻

在良渚貴族大墓考古親歷者

浙江省文物考古研究所研究員

王明達指引下

從良渚遺址反山墓地的

模擬場景中

“逮”著了重要“文物”

——玉琮

他們現場還原了

凝聚中國考古人智慧的

“懸空操作法”

用竹子、麻繩、木板

搭建出懸空的操作平臺

最大限度保護文物安全

在良渚遺址考古發現發掘過程中

出土了大量精美的玉器

幾乎每個中國人都知道

“玉”在國人審美

和文化心理上的分量

我們為什麼喜愛玉器?

良渚先民或許能告訴我們

他們以燧石作為工具

雕刻出種類繁多的玉器

印證了

他山之石真的可以攻玉

良渚先民用玉

有不同的講究

王持玉鉞

代表權力

女性佩戴玉璜

當作飾品

不同的玉器象徵著

不同的性別、等級和身份

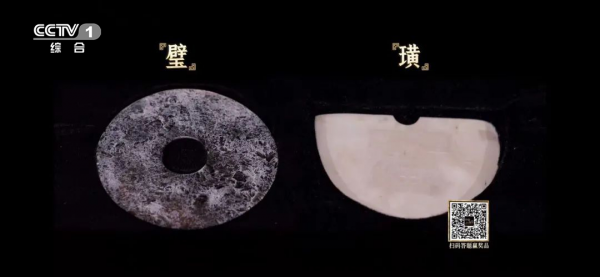

玉在良渚時期

就已經作為禮器

正如《周禮》所載

蒼壁禮天

黃琮禮地

玉寄託著良渚先民

對美好生活的祈福

良渚遺址出土的“玉琮王”上

栩栩如生雕刻出

當時的“神徽”

堪稱最美“史前微雕”

節目還別出心裁

將寫意舞蹈

和工匠手作的場景

結合起來

不僅讓觀眾見證

良渚玉器誕生的過程

更能感受到

玉器中流動的文化魅力

作為節目的

“知識輸出擔當”

浙江省文物考古研究所研究員

王明達

浙江大學藝術與考古學院教授

劉斌

浙江省文物考古研究所研究員

王寧遠

北京大學考古文博學院副教授

秦嶺

從自身專業和經歷出發

為我們解讀

良渚文化的意義和價值

一場沉浸式表演

更以虛實結合的舞蹈形式

再現了

良渚先民安居樂業的生活圖景

透過節目

我們瞭解到

良渚先民們

更多的日常生活

他們技藝高超

能在玉器1毫米的距離內

雕刻五六條紋路

他們食譜豐富

螺螄、魚類、水稻、菱角

都是他們的盤中餐

他們生活精緻

已經有了

大型木構建築的宮殿

看完這些

你是不是都想穿越回去

當一天“良渚人”?

良渚先民

還有更加了不起的地方

他們用茅草包著泥土

作為原材料

創造了完善的水利系統

這種材料看似脆弱

卻十分堅固

所以良渚時期建造的人工水庫

有些現在還發揮著作用

從1936年發掘

到2019年被列入世界遺產名錄

良渚這一人類文明桂冠上的明珠

終於在世人面前

綻放出最美的光華

節目現場

我們欣喜發現

良渚文明的發現者

施昕更先生的後代

依然在這片土地上

從事文物保護工作

爺爺曾在山河破碎之中鄭重寫下:

“更要以最大的努力

來維護來儲存

我國固有的文化”

孫輩在如今文化自信的新時代

以堅守實現著爺爺的心願

除了施昕更

還有一代又一代考古人

上窮碧落下黃泉

青燈黃卷鬢生霜

點亮中華文明的溯源之光

他們用一把手鏟

叩問文明沃土

讓中國考古延伸了

歷史軸線

增強了歷史信度

豐富了歷史內涵

活化了歷史場景

想知道中國百萬年人類史

一萬年文化史

五千多年文明史的秘密嗎?

今天17:30檔

CCTV-4

快來

《中國考古大會》

一探究竟!

來源:CCTV4