臨陣換將,乃兵家之大忌。然而在志願軍即將入朝之時,毛澤東卻臨陣換將,調換了作為初期入朝志願軍主體——13兵團的主將。

一、臨陣換將

1950年6月25日,朝鮮內戰爆發,韓國在朝鮮人民軍的攻擊下一潰千里。美國當局從稱霸全球的戰略意圖出發,悍然派兵干涉,為這場本來已經註定了結局的戰爭橫添了變數。

朝鮮人民軍一路高歌猛進、勢如破竹,將美軍和韓軍壓縮在釜山一線不到1萬平方公里的土地上,看似已經大局已定。然而毛澤東等黨和國家領導人卻高瞻遠矚,看出了朝鮮人民軍勝利背後所隱藏的危險。

為了隨時應對朝鮮的變局,中共中央和中央軍委決定未雨綢繆,將正在中原集訓的國防機動部隊——13兵團緊急調入東北,若戰局出現逆轉,這支軍隊就將緊急入朝,支援朝鮮人民反抗美國侵略。

13兵團司令員是黃永勝,他是一名出類拔萃、勇冠三軍的猛將。在東北解放戰爭中,黃永勝曾立下了不少功勞。然而在1950年7月7日的中央軍委會議上,作為四野首腦的林彪、羅榮桓、劉亞樓卻聯合提議,將13兵團主將由黃永勝換成15兵團的司令——鄧華。林羅劉認為,相比於黃永勝,鄧華更具有綜合素質,堪當大任。

在入朝之前,鄧華曾主持瞭解放海南島的戰役。面臨國民黨的海空優勢,鄧華、韓先楚偷渡瓊州海峽,打垮了國軍名將薛嶽苦心經營的“伯陵防線”。因此林羅劉認為,要對付擁有現代化裝備的美軍,具有現代化作戰經驗的鄧華更加適合。

對於鄧華,毛澤東可謂是相當熟悉的。眾所周知,我軍開國將領很多都出身於“泥腿子”,文化水平不高。而鄧華祖輩三代書香門第,他自幼好古學,博覽群書、滿腹韜略。在國內戰爭中,鄧華文武兼備、多謀善斷,有大將之風。

長征途中,毛澤東和鄧華還曾有一件趣事。當時,鄧華率部突破西蘭公路時,繳獲了五箱“白金龍”的香菸。到了作戰會議中,毛澤東問鄧華:“你那個白金龍還有沒有啊?”結果鄧華扣扣索索地從口袋裡掏出一根香菸。他見聶榮臻和朱瑞站在一旁,於是又摸了兩根。毛澤東見此笑道:“鄧華同志,你真是“財不露白”呢!”而鄧華則笑著回答:“非也,這叫細水長流。”

在紅軍東渡黃河之時,毛澤東為紅一軍團諸將送行,然後隨口吟誦道:“涉遠祁連外,來從晉地遊。”對此,眾將軍都面面相覷,不知毛澤東所吟到底是什麼詩歌。然而博聞強識的鄧華卻道:“主席是改用李白《渡荊門送別》,為我們送行呢?”

隨即,鄧華吟誦全詩:“渡遠荊門外,來從楚國遊。山隨平野盡,江入大荒流。月下飛天鏡,雲生結海樓。仍憐放鄉水,萬里送行舟。”鄧華反應之快,由此可見一斑。對於鄧華的才華,毛澤東一直是相當欣賞的。因此毛澤東聽取了林彪、羅榮桓、劉亞樓的建議後,立即拍板,將13兵團的領導班子和15兵團的領導班子對換。

在毛澤東的命令下,鄧華立即從華南奔往北京,受命擔任十三兵團司令員。在鄧華去往東北之前,毛澤東專門接見了鄧華,對他面授機宜。毛澤東說:

“你們的任務保衛東北邊防,要準備同美國人打仗,要準備打前所未有的大仗,還要準備他打原子彈。他打原子彈,我們打手榴彈,抓住他的弱點,跟著他,最後打敗他。”

對此,鄧華心領神會。主席所言,正是毛澤東軍事思想精華之一——你打你的,我打我的,揚長避短,抓住敵人的弱點。因此鄧華興奮地說:

“是的,抓住他的弱點,他打他的優勢,我打我的優勢,這我們對付美軍的好辦法。”

二、初入朝鮮,不同凡響

到了東北,鄧華迅速組建了司令部指揮機構,並且日夜忙碌,做好各項戰前的準備工作。為此,他將自己的老下屬洪學智、賴傳珠以及解方調入了13兵團。整個13兵團可謂是將才如雲、謀士如雨。

中國人民志願軍成立後,彭德懷即以13兵團機關為基礎,組建了志願軍司令部,鄧華、洪學智、解方等將領人盡其責,成為彭德懷決策最好的助手。擁有識人之明,是作為獨當一面大將最主要的才能之一。很顯然,鄧華具備成為獨當一面大將的資質。

在調配人員、徵集物資的同時,鄧華還密切注視著朝鮮戰局的變化。他見朝鮮人民軍久頓兵于堅城之下,漸漸感到了不妙。鄧華認為,朝鮮三面環海,縱深長達900公里,美軍隨時可能憑藉海空優勢,在朝鮮軍側後方登陸,到時候朝鮮戰局必然逆轉。因此,鄧華立即聯名向林彪提交報告,並由林彪於9月8日呈交給毛澤東。

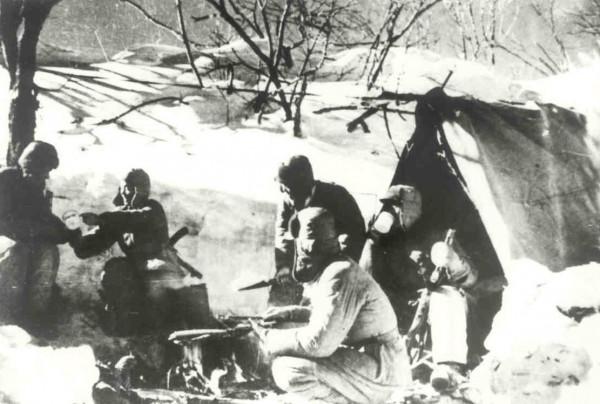

在這個判斷基礎上,鄧華也沒閒著。他在有限的時間裡,制定了精密的入朝計劃,舉凡部隊番號、著裝、通訊、開進路線圖、與友軍的協同聯絡、醫務人員、司機、翻譯等各項事務,無不提前想到。特別是針對夜渡鴨綠江,他們不僅考慮到如何隱蔽偽裝浮橋,還考慮到如何在一到兩個小時內架通浮橋和拆卸浮橋。

鄧華提交計劃僅僅七天後,美軍果然在朝鮮半島的“蜂腰部”——仁川登陸,攔腰截斷了朝鮮人民軍,朝鮮戰局果然出現了大逆轉。入朝作戰,已經刻不容緩。

在這個危急情況下,作為志願軍主帥的彭德懷僅帶少數警衛以及通訊人員先期入朝,尋找金日成。而志願軍主力入朝的重任,便落在了鄧華的肩上。

早在井岡山時期,鄧華就認識彭德懷。但在20多年的征戰歲月,鄧華和彭德懷並沒有直接共事。而在朝鮮,彭德懷和鄧華首次成為搭檔。

原本,中央決定先派兩個軍,不到10萬人入朝。然而鄧華卻認為此舉不妥,因為“聯合國軍”總兵力已達42萬,越過三八線的兵力即有13萬。因此,鄧華找到彭德懷,應立即將13兵團的4個軍連同3個炮兵師同時入朝,以便發揮我軍的集中優勢。對此,毛澤東和彭德懷都十分讚許。歷史證明,鄧華所獻之計是一招妙棋,讓我軍在人數上掌握了絕對優勢。正是因為我軍以優勢兵力出擊,才取得了入朝初戰的大勝。

不僅如此,鄧華還向彭德懷提出,僅一個13兵團是遠遠不夠的。因此必須必須抽調大約九個軍作為第二批兵力入朝作戰。因此,應該將還在華東的第九兵團調入前線作戰。而戰事的發展證明,鄧華的計策是相當有見地的。彭德懷曾評價鄧華:

“這人知識豐富,很有頭腦,考慮問題有眼光,也比較周到。”

10月19日,志願軍在鄧華的領導下大舉入朝。由於入朝計劃做得十分周密,因此我軍26萬大軍,僅用3個晚上便全數渡過鴨綠江。美軍空有空中優勢,竟對此渾然不覺。這種突然和迅速,在現代戰爭史上是一個奇蹟。而這,也是鄧華為抗美援朝戰爭勝利所作的第一個貢獻。

大軍入朝後,彭德懷立即下達命令,將13兵團指揮機關直接升格為志願軍指揮機關,鄧華、洪學智被分別任命為志願軍第一、二副司令員,解方被任命為志願軍參謀長。可以說,鄧華是彭德懷的第一助手。

相比於性格剛猛的彭德懷,鄧華更加持重和周密,因此兩人珠聯璧合,在朝鮮戰場大發神威,給予美軍以猛烈打擊。

三、老成謀國

兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。對於軍國大事,必須慎之又慎。彭德懷指揮作戰,可謂是剛猛而多謀,但在細節上,卻有時缺乏打磨。對於性格火爆的彭德懷來說,有時就是需要鄧華的冷靜為他降降溫。而在彭總不在之時,鄧華卻挑過了指揮的重擔。

在前三次戰役中,我軍大獲全勝,一度解放了漢城。然而由於我軍補給不暢、裝備低劣,因此立即遭到了美軍的反擊。由此,第四次戰役打響了。“聯合國軍”在李奇微的指揮下,祭出“磁性戰術”以及“屠夫戰術”,讓我軍非常頭疼。

為此,彭德懷在第四次戰役第一階段結束後,緊急回京向毛澤東述職,希望在後勤方面得到更多支援。在彭總回國的20天裡,鄧華全權指揮志願軍和人民軍作戰。鄧華清楚地認識到,我軍在後勤、裝備上和美軍相差懸殊,難以保住漢江以南的漢城地區。因此鄧華制定了“以空間換時間”的戰術。

由此,我軍主動放棄漢城,在漢江南岸奮力阻擊美軍的進攻。而在橫城一線,鄧華則組織了大規模反擊。從戰術來看,就是西頂東打。在鄧華的冷靜指揮下,美軍雖然擁有裝備和後勤優勢,然而卻推進十分緩慢。而我軍在給予敵軍巨大殺傷之後,全師退入三八線之後,讓李奇微將我軍全殲於漢江以南的圖謀,化為了泡影。

彭德懷回到朝鮮後,一批新入朝部隊開到了前線,這些部隊的裝備比第一批入朝的部隊有了很大改善,換裝了先進的蘇式裝備。入朝官兵的戰鬥情緒十分高漲,紛紛請戰。王近山曾說,“聯合國軍”十幾個國家的部隊還沒有我軍一個軍區的部隊多,這一次一定要將美軍直接趕下海。在作戰會議上,王近山向彭德懷保證“要捉5000個美軍俘虜”。

彭德懷見部隊士氣高漲,而且美軍又有了在我軍側後登陸的企圖,因此決定先發制人,發動第五次戰役,消滅敵軍幾個師,爭取將美軍趕下海。因此,彭德懷決定集中數十萬大軍的兵力優勢,發動氣勢宏大的第五次戰役。

然而在會場一直做著筆記的鄧華卻提出了不同意見,他認為我軍裝備雖然有所改善,但仍然不能對方高度現代化的裝備相比。因此鄧華認為,與其打出去,還不如將敵人放進來。如此一來,便可以縮短我軍的後勤線。鄧華說:

“打得方式有兩種,一是開始即大規模猛插,一是各兵團小的穿插,打多少算多少,然後再向敵縱深穿插,最好是兩種方式結合起來。”

然而彭德懷卻認為,將高度機械化的敵軍放進來打,可能造成不可收拾的局面。因此彭德懷依然堅持己見,發動了第五次戰役。在這場大戰中,我軍取得了一定勝利,然而卻遠未達到戰前設定的目的,甚至沒有實現成建制殲滅敵軍一個團。5月23日,美軍組織反擊,迅猛穿插到我軍後方,造成60軍180師的大規模傷亡。彭德懷後來總結,第五次戰役是他一生中4次軍事錯誤之一。

第五次戰役結束後,彭德懷愈發重視起鄧華的意見。第五次戰役結束後,志願軍司令部曾制定了第六次戰役的作戰計劃。當時美韓軍主要佔據三八線以南地區和東線三八線以北部分地區,而中朝方主要佔據三八線以北地區和西線三八線以南部分地區。

因此我軍希望以13個軍外加炮兵和裝甲兵,突擊敵軍在三八線的突出部,將東線的敵人打回三八線以南,爭取殲滅敵軍2個師。

然而鄧華卻認識到,敵軍已經在38線建立了大量永久性工事,我軍進行陣地攻堅,恐怕對我軍不利。同時,鄧華還認為。從領土上看,美韓在38線佔的領土面積似乎略多一些。然而我軍所佔的地方,是朝鮮三京之一的開城地區,此地地處平原,是魚米之鄉還是高麗參的重要產地。而美軍所佔之地,則人煙稀少、山高地瘠。我軍是佔了便宜的。因此鄧華認為,應該取消第六次戰役,保持現有的領土,與美軍長期對峙。

毛澤東經過深思熟慮,最終批准了這一建議。後來,毛澤東在北京專門聽取了鄧華的彙報,決定不再發動大規模的運動戰。取而代之的,則是零敲牛皮糖戰術,實行戰術小包圍,打小殲滅戰,積極防禦、邊打邊談,爭取在談判桌上解決朝鮮問題。

鄧華回到朝鮮後,在彭德懷和諸將面前做了《論朝鮮戰場之持久戰》的報告,受到了彭德懷的高度讚揚。從此之後,志願軍的戰略發生了根本性的變化。

在積極防禦和“零敲牛皮糖”戰略的指導下,我軍在夏秋防禦戰殲敵23萬人,比運動戰的效果要好很多。因此,鄧華關於取消第六次戰役的建議,是非常有先見之明的。鄧華的老成謀國,足以證明他是一個能夠獨當一面的大將。到了1952年,鄧華果然成為了百萬志願軍的實際指揮者。

四、獨當一面

1952年上半年,彭德懷發現自己的頭上長出一個小包。在中央軍委的一再催促下,彭德懷最終還是決定回國治療。病癒之後,彭德懷在國內主持中央軍委的日常工作,沒有再回朝鮮。而陳賡,則於6月中旬回國主持哈軍工的籌建工作。而百萬志願軍的指揮,則落在了鄧華的肩上。

對此,鄧華立即致電中央,謙虛地讓職。他在給毛澤東的電報中提出:

“志司任務繁重,且關係全域性,個人德才資體均很不夠,實在費力挑不動。目前雖無大的戰鬥,但工作上是有損失的,為加強志司領導,彭總不能回時,粟裕同志來此很好,我則到兵團去鍛鍊一下能取得一點前線的經驗是有益的,如仍需我留志司則只能搞一部分工作,請另派一人擔任黨委書記,負責全面領導才不致貽誤。”

雖然鄧華如此謙虛,然而毛澤東早就認準了他的能力和才華,仍由他代理志願軍司令員和政治委員,主持志願軍全面工作,直到抗美援朝戰爭結束。華後來被評為上將。而在57位上將之中,鄧華是唯一執掌過百萬軍隊的將領。

不得不說,毛澤東在兩年前臨陣換將,是相當具有先見之明的。鄧華所擁有的大將之風,最終讓朝鮮戰爭得以平穩、勝利地結束。

首先,鄧華針對美軍在我軍後方登陸的企圖,進行了巧妙的應對。當時,曾經的美國五星上將艾森豪威爾當選了總統。他決心再來一次“諾曼底登陸”,徹底結束朝鮮戰爭。因此美國海軍不斷在元山港附近演習,對我軍展開軍事威脅。對於美軍的圖謀,毛澤東建議鄧華親自去美軍最可能登陸的西海岸:

“西海指應當加強和擴大。最好你親自去。你去了,我放心。”

鄧華得令後,立即組織志願軍沿著海岸線,修築了上千公里的縱深坑道工事,充實了海岸線的力量。美軍一旦登陸,就將面臨毀滅性的打擊。對此,鄧華曾說:

“現在朝鮮戰爭的形勢,完全不同於1950年9月的仁川登陸,艾森豪威爾還想來次諾曼底登陸,肯定會是一場災難。”

艾森豪威爾見我軍防備嚴密、密不透風,於是只好放棄在我軍側後方登陸的企圖。

美軍一計不成,於是決定在陸地上佔點便宜。於是敵軍在五聖山地區發動了上甘嶺戰役。對此,鄧華沉著應對,迅速為前線補充兵力、糧食以及炮兵,最終成功擋住了敵人的攻勢,殲敵2.5萬人。

隨後,我軍對美軍在各個陣線上,發動了一系列攻勢,打得敵人灰頭土臉。而志願軍則越打越主動,在邊境攻佔了多個高地。鄧華的對手,聯合國軍統帥克拉克將軍悲哀地說:

“我受命成為聯合國軍統帥以來,戰線就從來沒有變動過……它使聯合國在人員死、傷與失蹤所付出的代價,等於釜山防禦、仁川登陸、1950年向鴨綠江前進、以及從北朝鮮嚴酷冬季撤退各戰役的總傷亡人數的一半,而戰果毫無。”

毛澤東和彭德懷沒有看錯人,作為志願軍第二任統帥,鄧華當之無愧。在最後的金城戰役中,我軍以優勢兵力大破韓軍,殲敵7.8萬人,戰線向南推進了178平方公里。抗美援朝戰爭最終在勝利的凱歌聲中結束,鄧華打滿了全場。

鄧華在三千里的朝鮮江山留下了數之不盡的故事。他在朝鮮戰場上叱吒風雨,他的名字和事蹟將永遠閃耀在人們的記憶中。