在這貧困的時代,詩人何為?

可是,你卻說,詩人是酒神的神聖祭司

在神聖的黑夜中,他走遍大地。

——荷爾德林《麵包和美酒》

用詩人對現實的哀嘆來為“詩人”做註腳,或許本身就代表了漫畫背後可能對應的社會和文化症候。詩人何為,抑或,“文學何為”?到了現代之後,文學邊界的區分變得困難而模糊,隨著視覺媒介、網路媒介、交際工具的興起,詩歌步入邊緣化,甚至可以說,純文學已經邊緣化,似乎走向消亡。但從另一個角度來看,狹義的“純文學”消逝了,文學性卻在社會和精神的各個層面彌散開來。無論是歷史還是哲學,法律或是政治,凡涉及到意義的表達,意識的交融的領域,都具有不容置疑的文學性。我們生活在一個彌散的文學世界之中,處處無詩,又處處是詩。

漫畫不是“彌散”的文學嗎?在《死神》這部漫畫當中,透過“詩作”,透過“留白”,濃厚的“文學”意味藉此浪漫地“靈光乍現”;而與此同時,它敘事脈絡下人文和反人文,歷史和反歷史兩股力量的掙扎和拉扯,又似乎是“文學”之困境的現實寫照。那個在外人看來矞矞皇皇、美妙絕倫之物,其實正如“巖壁上的花”,儘管很美,卻因為不斷被解構、被彌散、被碎片化而處於崩潰的邊緣,而賞花之人,也同花一樣,“就站在巖壁上”,對自己所處搖搖欲墜的危險境遇一無所知[1]。

《死神》與“文學” 之間的偕同與拉扯,在相當大的意義上,是“死神”這一概念在文學取向上天賦帶有的“人文”與“反人文”意涵。就“文學是人學”的意義而言,“人之死”必然意味著“文學”之死,探討著“人之死”的“死神”天生帶有“非人”意味;但在另一方面,漫畫中的主角黑崎一護等人所代表的“守護”“勇氣”,以及對“人”之力量的強大自信,他對屍魂界做出的或潛在或顯在的改變,無不透露出一種浪漫的人本主義情懷:“人們之所以報以希望,是因為他們看不見死亡”[2],文藝復興之後從神學和宗教的束縛中釋放出的“人”的價值得到了空前的提升和肯定,人類是“宇宙的精華,萬物的靈長”,他們渴望著瞭解宇宙,征服宇宙。百年來,人類偉力所及之處,自然萬物無不偃首低垂,可就算是這樣的人類,卻仍有他無法征服之物——無可避免的死亡。

“就“自然”而言,人是一種孤獨的動物,因為他知道他會死,而且他的周遭在他死亡的時分不受影響:每一個人必須孤獨去死…沒有人能在知曉了這種本質的孤獨與虛空後還能活下去。人類傳播為我們符碼化世界的形式繞上一層薄紗。這層紗由科學、藝術、哲學和宗教構成,它愈繞愈緊,讓我們忘卻孤獨與死亡,包括我們所愛之人的死亡。”[3]人們生活在語言和意義形成的薄紗之中,忘卻死,甚至諱談死。“人性”和“死亡”,某種意義上是不能相容之物。

死神第二卷卷首語,人物是露琪亞:“人類之所以報以希望,是因為他們看不見死亡”

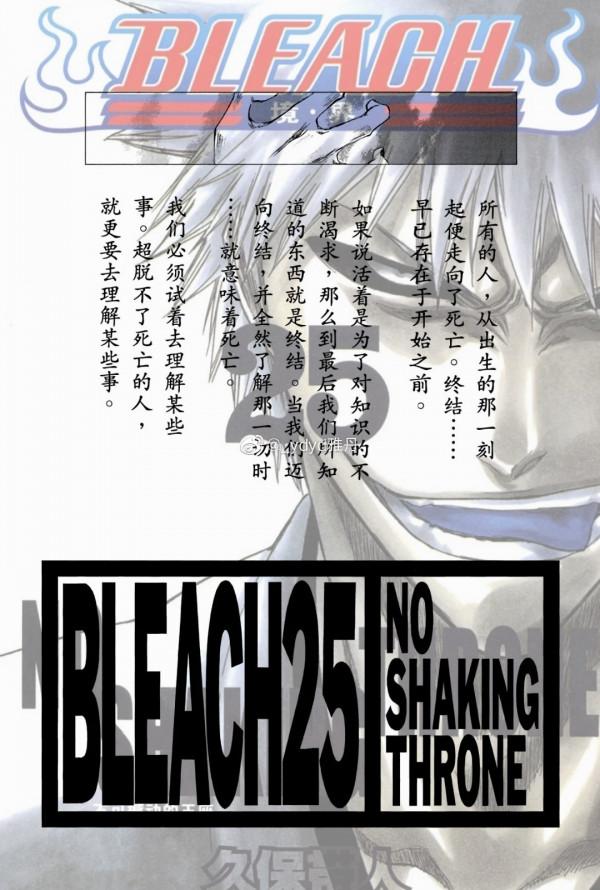

如果說現代的人本主義、人道主義所宣揚的“人性”是人的自我定義的話,那麼其對立面的“死亡”就是象徵著自然的“獸性”。某種意義上說,包含著人的道德、責任、愛及其構成“文明”的“人性”宛若纏繞在“獸性”周身的一層薄紗,在代表著“人性”的“生”和代表著“獸性”的“死”之間築起屏障。然而“所有人,從出生的那一刻就走向了死亡;終結…早已存在於開始之前”[4],人無法完全征服自然,死亡就是其明證,所以“超脫不了死亡的人,必須試著去理解某些事”——在《死神》中,我們目睹了代表“人性”的元素被一一拆解,一切偉大的“文明”和“權威”都宛如佇立在黑暗森林中的風雨飄搖之物。“我們因無形而恐懼”[5],然而“無形”的意義,又豈止“在空間上沒有可感的形體”?

《死神》去道德化的書寫首先體現在背景觀的架設上。書中花大篇幅描寫的“正統”的“紅方勢力”護庭十三番”,最初是一個由“魔物”創立的殺手組織;作為主角在故事中後期所效力的勢力,即使自稱“正義”,他們的處事方式卻遠不能稱得上完美無瑕:他們以牽強的理由對滅卻師進行“種族屠殺”,毫不詢問苦衷便下令處死“犯下規定”的露琪亞(儘管這在後來被發現是藍染的陰謀);在故事的大多數時候,他們的處事方式鮮少有人情因素,更多的是以叢林法則和機械理性為底色的“最優解”。在這種意義上說,護庭十三番身為“正統”的標準,很大程度上並不是因為它具有多少政治上的“高義”,而在於它在生理上具有強大的力量:在“世界如何執行”這個問題上,作者並沒有迴歸“愛”與“責任”,而是尋求一種走出人類道德、走出“人類文明”的“超人性”——“道德的盡頭才是幻想的開始”;於是有別於人性,漫畫的背景建設反而具有濃烈的“獸性”色彩:在虛圈,從基立安到亞丘卡斯到瓦史託德的大虛進化方式的背後正是物競天擇、適者生存的生物界“叢林法則”,在自然狀態下,每隻虛的生活都是“貧窮、孤獨、骯髒、殘忍和短命的”,即使有道德、憐憫或互助,這些東西最終都在藍染絕對的暴力下化為虛無:破面篇中倡導犧牲的赫利貝爾被他一劍重傷,渴望突破孤獨和死亡的第一、二刃最終走向了他刻意誘導的結局,從“獸性”中誕生的珍貴“人性”,在絕對力量的“獸性”之前,終究一文不值。

25卷卷首語。人物為虛白。私以為“王與騎”的本能之爭,其實也是人性與獸性之爭

某種意義上說,虛圈的歷史就是人類文明的終結史:在社會契約論的敘述中,弱肉強食、優勝劣汰的原始人類為了擺脫孤獨與弱小無助的狀態、保障自己的安全,透過契約的方式把自己的權力部分讓渡給共同體的首領(某種意義上說,十刃正是由此而來),這樣擺脫了“自然狀態”的人類群被稱為“文明”。在世界的普遍價值看來,“文明”使人類成為一個享有共同價值的整體,在對“野蠻”的戰鬥中具有無可置疑的優越性。但這種 “文明”在破面篇中完全失去了效用:在漫長的“自然狀態”下終於進化出“人性”的十刃面對藍染甚至沒有一合之力,他們的敗北甚至可以被解讀為“人性”的無用;屍魂界諸人對戰藍染時所展現的友愛、信任等人類的光輝,在絕對的力量面前卻顯得如此諷刺而悲壯,讓人類引以為傲的、擺脫“自然狀態”的“團結”,卻終究抵不過進化了的獸性力量:獲得了“超越死神和虛的力量”的藍染,把屍魂界和虛圈諸人視為下等,嘲笑著他們“人性的團結”:“真沒想到,這麼多人加起來竟然比我一個人還要低劣”[6],他所言的走出死神和虛的視域,其實就是在走出“人”的視域,走出人性和道德的視域。這一理念對“人學”與“文學”來說,無疑是致命一擊。儘管最終的他被黑崎打敗,但勝利的結果卻對“人性”被否定的窘狀於事無補:黑崎一護打敗藍染的緣由,是他在修煉過程中得到了高於藍染的“獸性”,成為了高於藍染次元的存在,能夠打敗“獸性”的,居然依舊是更高級別的“獸性”。

災難降臨的那天,人類依然自信滿滿地迎戰“水滴”。某種意義上說,屍魂界對藍染與人類對三體的性質是相似的

作者在特典中賦予藍染“神”的關鍵字,有人據此說明藍染行為的源動力在本質上依舊是“人性”,他反抗屍魂界是因為高高在上的靈王只是一具受人擺佈的玩偶,他鄙視向“那種東西”效力的所有人。可這種“人”和“神”的互文,恰恰是解構人性的寫照:屍魂界的人感謝靈王,認為靈王賦予了他們一切,這與人類對上帝的祝禱具有功能上的相同。無論是“仁慈的天父”還是“西天如來”或是“救苦救難觀音菩薩”,所有宗教的功能都是為塵世提供指引和救贖。可是,已經成為“神”的靈王是一個被四大貴族聯手封印、肢體被綱彌代家分解拋棄的“人棍”;渴望成為“神”的藍染所求更是成為超越道德、超越人、超越死神和虛的“高階生物”——人們總是把超自然力量想象成“神”,卻很少人想到或者願意想到,這個“神”,完全有可能是“反人性”的“獸”!而當“上帝”不是“神”而是“獸”時,人類又如何能指望從“神”這裡得到指引或救贖?在千年血戰篇中,靈王被有哈巴赫一刀斃命,“神”死的那一剎那,正是代表著“人”的浮竹十四郎以自己的生命為祭,救世界於危難之中。或許,“從來就沒有救世主,也不靠神仙皇帝”, “靈王之死”徹底否定了人類向彼岸世界尋找救贖的可能,上帝不在了,“人”又該怎麼辦?當“道德”和“信仰”失去了其統治之基,“文明”又該何去何從?

如果從宏觀的角度來看,《死神》作為一種廣義的文學敘事,其解構人性的嘗試是對當今人文界最重要命題的感性呈現。新批評理論家用“鏡”與“燈”來形容文化作品的兩個面向:文學可以是鏡子,反映外部社會的真實;也可以是明燈,作為後宗教時代的宗教,給人以存在意義的光。在現代主義思潮到來之前,“文學”一直是良心和道德律的守護神,在“神”被理性祛魅後承擔著宗教的角色。然而,在二戰後湧動著的存在主義思潮中,“文學”和“文人”作為“後宗教時期的宗教”的正當性受到了懷疑和動搖:戰爭否定了人們的理想道德與責任,讓充滿著人性光輝的歷史與宗教顯得虛無而諷刺。人們在戰爭中所表現出的“獸性”,前所未有地動搖著“人性”的立身之基。在肯定人價值的啟蒙運動的故鄉,在出現過黑格爾、康德、貝多芬這樣偉大的人文先賢的地方,這樣的民族,居然全民投入納粹主義運動——為什麼他們如此滅絕人性?知識和理性有意義嗎?存在主義者說: “在奧斯維辛以後,寫詩是野蠻的。”建立在人道主義基礎上的文學與詩歌,給“人性”有別於“獸性”這個命題提供了最有力的證據。 “人類才是藝術的副產品。語言、文學,包括詩歌,讓我們有別於動物。”[7]然而,奧斯維辛顛覆了人本主義,順帶著摧毀了詩歌人道主義的基礎。詩歌,正如“死神的歷史本身”一般,居然“基於遠比謀殺還要慘無人道的罪業之上”。此後我們有什麼理由相信人性、相信詩歌呢?[8]

藍染曾在四大貴族篇對京樂說:“我出獄的那天,不知道屍魂界還存不存在。”[9]或許,在漫畫中,“詩人”的反人文敘事,並非是想讓問題得到一種二元對立的解決法,而是想要以幻想的形式摧毀人類的“超級自戀”。“這個世界上並沒有什麼謊言,有的,只是嚴酷的現實”[10]——在藍染眼中,“文明”是虛假的,“野蠻”才是這個世界的真相。某種意義上說,傳統的“詩歌”和“文學”表達的是人類的自戀,是充滿了欺騙和欺瞞的文藝(藍染的刀或許可以這樣來理解)。

自認為全知全能的有哈巴赫,卻無法看清自己的一切。某種意義上說,人類的一切“認知”,都有成為騙局的可能

在這個時代,“詩人”已經不再是“人性”的謳歌者,而是“在黑夜中走遍大地”的“神聖祭司”。他們要在別處觀看別處的誕生,透過呈現人的悖論來呈現人類思想與知識的侷限;他誕生於“人文主義”,卻要以自身為矛實現對“人文主義”的釜底抽薪。他的漫畫中有各種人物,幾乎所有的出場人物都代表了一種哲學觀點,於是漫畫情節搖身一變為人性的辯論場。無論是東仙、柏村和修兵的“正義”,還是涅、浦原和藍染有關“進化”的話題,都在展現一系列人類面臨的思想悖論,並把它推到一個極限,用人物感性地呈現出現代哲學史上的巨大議題。他不像其他商業作品用二元對立的方式,把一切複雜問題都歸結為道德上的善惡之爭,也沒有在最後傲慢地提出所有問題的解決方式——直到故事的最後,世界的危機還沒有被完全解決,大量隊長死神的死亡造成了靈子的失衡,靈王犧牲的真相也只為少數人所知。這種不完滿的結局似乎也在喻示著“人學”的侷限:無論是作為個人的“人”,還是作為共同體的“人”,他們都有無論如何也超越不了的事物。“人行將消失,無影無蹤;而關於‘人’的標準理想很快就會被抹去,恰似一張埋在海邊砂礫裡的面孔。”[11]

“在神聖的黑夜中,他走遍大地”,我們如今精神狀態的“失魂落魄” ,是後現代時期的共同特徵,也是後革命時期的共同體現。在這個碎片化的時代。因為沒有信仰,所以“詩歌”無法給我們的生活賦予意義:革命反思不得,傳統迴歸不了。在這個非思想的時代,要“知其不可為而為之”,用當下的經驗和“人性”對話,和“自然”對話,這已經是非常難得的英雄行為。

[1]漫畫12卷卷首語,該卷藍染製造出自己死亡的假象

[2]漫畫2卷卷首語,人物是露琪亞

[3]維蘭·弗拉瑟:《何為傳播》,1973

[4]漫畫25卷卷首語,人物是虛白

[5]漫畫1卷卷首語

[6]藍染臺詞

[7]布羅茨基:《理智與悲傷》

[8]死神四大貴族篇旁白詞

[9]死神四大貴族篇臺詞

[10]藍染臺詞

[11]福柯:《詞與物》