當埃隆·馬斯克公開介紹了自己的火星移民計劃以後,人們或許對此抱以完全不同的兩種看法,一些人覺得這一計劃純屬異想天開,但另外一些人卻對此充滿期待。移民火星並在火星建立社群,真的可行嗎?

1976 年,當“海盜 1 號”(Viking I)宇宙飛船抵達火星時,人們曾經抱有很大希望,覺得第一種地外生命——至少是間接表明它存在的訊號——要被發現了。但事實上,它並未發現生命。

自古以來,人類便對宇宙懷有好奇,對地外文明的想象和探索也從未終止。事實上,早在1974年,天文學家卡爾·薩根就提出,僅在銀河系,便存在100萬個由智慧生命創造的文明。這個激動人心的觀點催生了許多科幻小說或影視作品,其中對外星智慧生命特徵的種種刻畫,充分滿足了我們內心深處對這些尚未出現的“太空鄰居”的期待。

然而,隨著有關地球生命起源與外星生命探索的研究不斷深入,越來越多的科學證據表明,40億年前生命在這顆藍色行星上的起源和複雜性的演化,直至發展出今天的文明,並非任意星系中隨處可見的現象,而是一種非常稀有的結果。地球這枚“暗淡藍點”,或許真的是茫茫宇宙中唯一適合高等生命存在的家園。

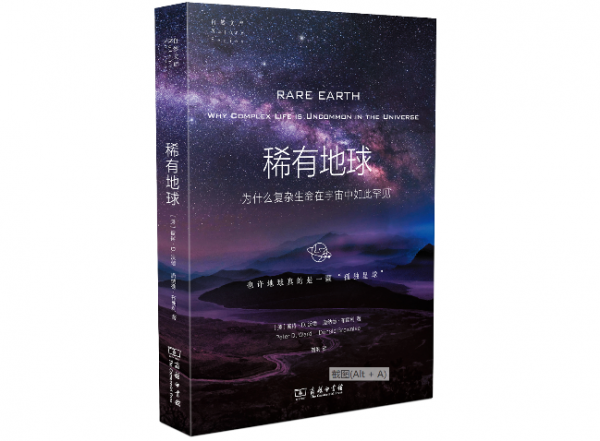

在《稀有地球:為什麼複雜生命在宇宙中如此罕見》一書中,古生物學家彼得·D.沃德和天文學家唐納德·布朗利結合最新的天文物理學、天體生物學和行星科學知識指出,雖然微生物這樣簡單生命的活動證據不難找到,但複雜生命的演化和生存所需的條件卻相當難得,如宜居帶的形成、板塊構造和月球在地球生命起源中所扮演的角色等,而這意味著,不光是智慧生命,就連最簡單的動物在銀河系甚至整個宇宙中都是極為稀有的,而這正是“稀有地球”假說。

在二人看來,地球上的繽紛生命遠比我們所想象的更為珍貴,因為即便窮盡人類文明,我們也未必能接觸到另一個宇宙文明。那麼,果真如此嗎?

以下內容經出版方授權節選自《稀有地球:為什麼複雜生命在宇宙中如此罕見》,較原文有刪節修改,部分小標題為編者所加。

《稀有地球:為什麼複雜生命在宇宙中如此罕見》,[美]彼得·D.沃德、唐納德·布朗利 著,劉夙 譯,商務印書館2021年9月版。

稀有地球假說:簡單生命有普遍性,複雜生命具稀有性

無論哪一天晚上,都有一大堆外星生命頻頻出現在全世界的電視機和電影院螢幕上。不管是“星球大戰”系列、“星際迷航”系列還是《X檔案》,傳達的意思都是很明白的:宇宙中充斥著外星生命形式,有多種多樣的形體構型和智力,仁慈程度也各不相同。我們的社會對外星生命顯然十分迷戀,不僅期望其他行星上有生命,甚至還期望宇宙中能出現大量智慧生命,創造出外星文明。

對宇宙中其他地方存在智慧生命的這種估測偏差,部分是源於人們希望(也可能是害怕)它們存在,部分則是源於天文學家弗蘭克·德雷克(Frank Drake)和卡爾·薩根(Carl Sagan)的一部現在很有名的著作,他們在此書中對我們所在的銀河系中可能存在的先進文明數目提出了一種估測方法(即德雷克方程)。用這個方程加以估測的基礎,是先對以下數目進行合乎學理的評估:銀河系中行星的數目,其中可能有生命棲息的行星所佔的比例,以及不僅存在生命而且

已經發展出文明的行星所佔的比例。德雷克和薩根得出了一個驚人的結論:智慧生命在整個銀河系中應該普遍存在,廣泛分佈。事實上,卡爾·薩根在 1974 年估計,光是我們銀河系這一個星系,就可能有100 萬個文明。考慮到我們銀河系也只不過是宇宙中數以千億計的星系之一,宇宙中的智慧外星物種的數目必然極為龐大。

銀河系中存在 100 萬個由智慧生物創造的文明,這是一個激動人心的觀點。但它可信嗎?德雷克方程的這個解隱含了一些需要檢驗的假設。其中最重要的一點是,它假定生命一旦在某顆行星上起源,就會演化出更高的複雜性,最終就會在很多行星上發展出文明,達到巔峰。當然,這正是我們的地球上所發生的事。在這裡,生命起源於大約 40 億年前,然後從單細胞生物演化出具有組織和器官的多細胞生物,最終出現高等植物和動物。然而,這樣一種生命史——複雜性不斷增加,直至演化到動物級別——是演化所不可避免的結果嗎?它真是一種常見現象嗎?如果它實際上只是一種非常稀有的結果呢?

不光是智慧生命,就連最簡單的動物在銀河系甚至整個宇宙中都是極為稀有的。我們並沒有說生命是稀有的——只是說動物是稀有的。我們相信,微生物或與之形態類似的生命在宇宙中普遍存在,有可能比德雷克和薩根預計的還要普遍。然而,複雜生命——高等植物和動物——可能要比人們一般所假定的稀有得多。簡單生命有普遍性,複雜生命具稀有性,我們把這兩個預言合起來稱為“稀有地球假說”。

我們對地外生命的熱切搜求才剛剛開始,但我們已經進入了一個非凡的發現時代。這是一個激動人心的時代,展現著新知識的曙光,自歐洲人乘著木帆船抵達新世界以來可能就沒再有過這樣的景象。我們也正在抵達新的世界,以日新月異的速度獲取資料。舊思想在衰亡,新觀念隨著每一幅新的衛星影象或每一項深空探測的結果起起伏伏。在有關宇宙中的生命的眾多假說中,生物學或古生物學的每一項新發現都支援或打擊了其中的某些假說。

這是一個不同尋常的時代,一門新的科學——天文生物學——正在誕生。它重點關注的物件是宇宙中支援生命的條件。這個新領域的研究者有年輕人也有老人,他們擁有多種多樣的學科背景。在新聞釋出會上很容易見到他們的臉上露出極為熱切的神情,就像在“火星探路者”獲得實驗結果、南極冰原上發現火星隕石、從木星衛星那裡收集到新照片之後的新聞釋出會上所見的那樣。在通常彬彬有禮的科學會議上,情緒激動到極點;有人聲名大振,有人卻名譽大損;人們的希望就像在乘坐過山車,科學共識以令人目眩的速度推進和拋棄。

我們是一場科學革命的見證者,而就像任何科學革命中的情況一樣,最終總會有勝利者和失敗者——對觀念及其支持者來說都是如此。這非常像最初發現 DNA 結構時的20 世紀 50 年代前期,或剛剛確定板塊構造和大陸漂移概念的 20 世紀 60 年代。當年這兩個事件都引發了科學革命,不光讓與它們直接相關的學科發生了完全重組,很多與之有關聯的學科也不得不做出調整,而且還打破了學科之間的邊界,讓我們能夠用新方法審視我們自己和周邊的世界。

對於目前這場最新的科學革命—— 20 世紀 90 年代以降的天文生物學革命——來說,情況也將如此。而讓這場革命顯得如此驚人的是,它並不是發生在科學的某個分支學科內部,比如 20世紀 50 年代的生物學或 60 年代的地質學,而是許多不同的學科交叉匯聚的結果。這些學科包括天文學、生物學、古生物學、海洋學、微生物學、地質學和遺傳學,等等。

即便窮盡人類文明,我們也未必能接觸到另一個宇宙文明

從某種意義上來說,天文生物學是生物學領域的推進,它不再只研究地球生命,而把地球以外的生命也包括在內。它迫使我們重新思考地球生命,將它僅僅作為生命運轉的單一例子,而不是唯一例子。天文生物學要求我們打破傳統生物學的枷鎖,始終把整顆行星視為生態系統。它需要我們理解化石歷史。它讓我們思考漫長的時段,而不只是考慮此地、此時。最為根本的是,它需要我們擴充套件科學的視野——在時間和空間上都須如此。

正因為天文生物學革命牽涉到如此分散的學科領域,它讓學科之間的很多界限解體消融。古生物學家在非洲的岩石中發現的幾十億年前的某種新生命形式,對研究火星的行星地質學家來說可以有重大意義。探測海底的潛水器所發現的化學物質,也可能讓行星天文學家的計算為之改觀。測定一串基因序列的微生物學家可以影響到在行星地質學家的實驗室裡研究木衛二(木星的衛星之一)上凍結的海洋的海洋學家的工作。

最不可能的學術聯絡正在建立,曾經把科學隔絕為僵硬畛域的那些可畏的學術壁壘正在打破。來自不同學科的新發現都瞄準了天文生物學的那些核心問題:生命在宇宙中有多普遍?它在哪裡能存活?它能留下化石記錄嗎?它有多複雜?樂觀主義者和悲觀主義者在反覆較量,電子郵件來來往往,學術會議一場一場匆匆召開,新獲得的發現讓研究專案迅速轉向。人們抱著刻骨銘心的激動之情,為之如痴如醉,久久不能自已。研究者都沉迷於一種愈加堅定的信仰:生命在地球以外存在。

天文生物學革命讓人頗感意外,因為它部分是從人們絕望之後的科學廢墟上重新生髮出來的。早在 20 世紀 50 年代,著名的米勒—尤里(Miller-Urey)實驗就表明有機物很容易在試管中合成出來(這是模擬了早期地球環境),科學家因而認為他們已經快要發現生命起源的過程了。在這之後不久,人們在一顆剛墜落的隕星中發現了氨基酸,表明生命的原料在宇宙空間中存在。很快,射電望遠鏡的觀測也證實了這一點,在星際雲中發現了有機物的存在。構建生命的基本零件似乎遍佈宇宙。顯然,地外生命的存在具有現實可能性。

當“海盜 1 號”(Viking I)宇宙飛船在 1976 年抵達火星時,人們曾經抱有很大希望,覺得第一種地外生命——至少是間接表明它存在的訊號——要被發現了。然而,“海盜 1 號”並未發現生命。事實上,它發現了不利於有機質存在的條件:極寒,有毒的土壤,水分的缺乏。在很多人心目中,這些發現擊破了地外生命可在太陽系裡發現的所有幻想。對新生的天文生物學領域來說,這是一場毀滅性打擊。

差不多這個時候,還發生了另一個讓人沮喪的重要事件。對太陽系外行星的第一批嚴肅的研究全都得到了負面結果。雖然很多天文學家相信其他恆星很可能也普遍有行星圍之運轉,但這仍然只能是個抽象的推理,因為在運用地面望遠鏡搜尋之後,沒有任何證據表明在我們太陽系之外還有其他行星存在。到 20 世紀 80 年代早期,人們對這個領域出現真正進展已經不抱什麼希望,因為我們似乎連環繞其他恆星運轉的行星都探測不出來。

然而,也就是在這個時候,一項新發現為今天由天文生物學家普遍運用的多學科交叉方法鋪平了道路。 1980 年,學界宣佈恐龍並非因漸進的氣候變化而滅絕(這是人們長期所持的觀點),而是遭受了一顆大彗星在 6500 萬年前撞擊地球帶來的災變效應的毀滅性打擊,這成了科學上的轉捩點。天文學家、地質學家和生物學家第一次有了理由,得以就一個與他們的學科都有關係的科學問題彼此展開嚴肅交談。來自這些在此之前還彼此隔離的領域的研究者發現,他們竟和一群陌生的科學家同坐一桌——所有人都是被同一個問題吸引而來:小行星和彗星可以導致大滅絕嗎?如今已經過去了 20 年,這同一批與會者中有一些人正在著手研究一個更大的問題,就是要看看地球以外的行星上生命現象到底有多普遍。

珀西瓦爾·洛威爾(Percival Lowell)在 1908 年繪製的火星地圖。有人認為圖上的線狀物是由火星人建造的灌溉渠。《稀有地球:為什麼複雜生命在宇宙中如此罕見》插圖。

遙遠的太空為生命在宇宙中的起源和分佈提供了驚人的新線索

火星上沒有生命以及無法找到太陽系外行星這兩件事,一度讓那些已經開始把自己視為天文生物學家的學者灰心喪氣。然而,這個領域不僅涉及太空中的生命,也涉及對地球上的生命的研究。正是人們向內的打量——考察地球本身——讓希望的火花重新點燃。天文生物學之所以能東山再起,很大程度上並非源於天文觀測,而是因為在20 世紀 80 年代早期,人們發現生命在地球上可以存在於比以往所想嚴酷得多的環境中。無論是深海還是地表以下的深處,都有一些微生物生存於極端的溫度和大得要命的壓力中,這個發現讓人豁然開朗:如果生命可以在地球上這樣嚴酷的條件下存活,那為什麼在其他行星、我們太陽系的其他天體或遙遠恆星的其他行星和衛星上——或者在它們裡面——就不能有生命呢?

然而,只是知道生命可以忍受極端環境條件,還不足以讓我們相信生命就一定在那裡。生命不光必須能在火星、金星、木衛二或土衛六之類天體的嚴酷環境中生存,它還必須能在這些地方起源,或是傳播到那裡。我們必須證明生命不僅能在極端環境下生存,也能在極端環境下形成,否則就連最簡單的生命能在宇宙中廣佈都成了奢望。不過在這個問題上,同樣也有革命性的新發現為我們帶來了樂觀的期望。遺傳學家近來發現,地球上最為原始的生命形式——也就是那些在我們看來很可能與地球上形成的最早生命更為近緣的生命——恰恰就是那些在極端環境中發現的忍耐性很強的生命型別。對一些生物學家來說,這意味著地球生命是在高溫、高壓和缺氧條件下起源的——這正是在太空其他地方可見的那類環境。這些發現讓我們有信心期望生命可能真的在宇宙中廣泛分佈,哪怕是在其他行星系的嚴酷環境中。

我們地球上的生命化石記錄也是相關資訊的主要來源。我們從化石記錄中獲得的最能說明問題的發現之一,是生命差不多在地球的環境條件剛讓它們得以生存的時候就形成了。地球表面最古老的岩石中的化學痕跡提供了強有力的證據,表明生命在大約 40 億年前即已出現。因此,生命在地球上誕生的時間幾乎達到了最早的理論極限。除非這件事完全出於機遇,否則它就意味著原始生命本身的形成——也就是從無生命物質合成——十分容易。也許只要任何行星的溫度降到氨基酸和蛋白質能形成並彼此透過穩定的化學鍵相連的時候,生命就起源了。在這樣一個層次上的生命可能一點都不稀有。

遙遠的太空也為生命在宇宙中的起源和分佈提供了驚人的新線索。 1995 年,天文學家發現了環繞離太陽很遠的恆星的第一批系外行星。自那之後,我們已經發現了一大批新行星,每年都有更多的行星顯露出身影。

曾有一段時間,有些學者甚至認為我們已經獲得了地外生命的首個記錄。在南極洲冰天雪地的冰原上發現的很多小塊隕石,似乎都源自火星,其中至少有一塊可能攜帶著地外起源的細菌狀生物的化石遺蹟。1996 年的這個發現就像一顆炸彈。美國總統在白宮宣佈了這個發現,整個事件激發了人們潮水一般的努力和決心,想要在地球以外發現生命。不過,相關的證據——至少是那塊隕石——爭議實在太大。

所有這些發現都引向同一個結論:地球可能不是銀河系中——甚至可能不是太陽系中唯一有生命的地方。可是,如果在太陽系的行星或衛星上,或是在環繞著宇宙中其他恆星的遙遠行星上確實存在著其他生命,那麼它是什麼樣的生命呢?以複雜後生動物為例,這樣的生物由許多細胞和彼此配合的器官系統構成,又能表現出某種行為,我們一般就簡稱之為“動物”,它們出現的機率會是多大呢?對這個問題,同樣有一批最新發現可以為我們提供新的見解,而可能最為睿智的洞見又一次來自地球的化石記錄。

為地球化石記錄中已認識到的演化進展事件更為準確地測定其時間的新方法,加上新發現的過去未知的化石型別,都表明地球上動物的出現在時間上較我們之前所想的更晚,也更為突然。這些發現顯示,至少就地球上所見的情況而言,生命並不是以線性的方式逐漸發展出複雜性,而是以躍進的方式突破了一系列門檻,從而實現這種進步。細菌絕不是以穩定的步伐漸變成動物的。相反,這個過程時斷時續,常試常錯。雖然生命有可能在它剛能夠形成的時候就差不多馬上形成了,但動物的形成卻要晚得多,拖延了很長時間。這些發現意味著,比起生命本身的形成,複雜生命演化出來的難度要大得多,需要常長的時間才能實現。

人們總是不假思索地以為,生命演化最後的決定性步驟就是演化出我們稱為動物的生物;一旦達到了這個演化級別,動物就會經由一段長而連續的過程發展出智慧。然而,天文生物學革命已經獲得了另一個深刻見解,就是進展到動物階段是一回事,但維持住這個水平卻完全是另一回事。地質記錄的新證據顯示,複雜生命一旦形成,就要遭受無休無止的一連序列星災難,它們造成了人們所知的大滅絕事件。這些罕見但具有毀滅性的事件可以讓演化的秒錶回到原點,複雜生命全毀,只有較簡單的生命形式苟活下來。這些發現再一次表明,適宜複雜生命演化和存在的條件要比允許生命形成的條件苛刻得多。這樣一來,雖然生命有可能在一些行星上誕生,最終也能演化出動物——但它們很快就會被全球性的災變所摧毀。

要檢驗稀有地球假說——生命幾乎無處不在、但複雜生命幾乎無處存在的悖論——可能最終需要我們前往遙遠的恆星。但我們現在連離地球稍遠一點的航行都實現不了,哪怕是最近的恆星,與我們之間都有過於遼遠的距離,這可能會阻礙我們去考察太陽系以外的行星系。也許這算是個悲觀派的觀點;可能我們最終能找到以非常快的速度旅行的方式(因此可以到達非常遠的地方),比如透過蟲洞或其他某些現在尚不知曉的星際旅行方法,從而能夠探索銀河系,甚至可能探索其他星系。

讓我們不妨假設人類已經可以完成某種星際旅行,開始搜尋其他世界上的生命。什麼樣的星球不僅有生命棲息,還有著類似地球上的動物的複雜生命呢?我們應該尋找哪些型別的行星或衛星呢?可能最好的搜尋辦法,是隻尋找那些類似地球的行星,畢竟地球擁有這樣豐富的生命。不過,我們是否必須找到地球的一個精確的複製品才能發現動物?我們的太陽系和地球究竟有些什麼樣的條件,讓複雜生命不僅能夠誕生,而且能如此興盛發達?

稀有的行星?

如果我們能擺脫有關地球和太陽系的主觀成見的束縛,試著從真正的“宇宙”視角去觀察它們,那麼我們也能開始用新的眼光來打量地球及其歷史。幾十億年來,地球一直繞著一顆具有相對恆定的能量輸出的恆星旋轉。儘管生命仍有可能在環境最為嚴酷的行星和衛星上存在,但動物——比如地球上的這些——需要的並不僅是十分溫和的環境,而且還要求這些環境能夠在很長時間記憶體在並保持穩定。

正如我們所知,動物需要氧氣。但地球花了大約 20 億年時間才讓產生的氧氣積累到足夠讓所有動物存活的水平。如果在這個漫長的發展階段中(哪怕是在此之後),太陽的能量輸出發生了過於劇烈的變化,那麼動物在地球上就幾乎不會有演化出來的機會。在那些繞著能量輸出不夠恆定的恆星旋轉的行星上,動物的出現機率要渺茫得多。很難想象動物會出現在繞著變星旋轉的行星上;甚至在那些繞著雙星或三合星系統中的恆星旋轉的行星上也很難有這種機會,因為會有較大機率出現那種讓行星驟然變熱或變冷、從而毀滅早期生命的能量波動。而且,就算複雜生命能在這樣的行星系統中演化出來,它恐怕也很難存活太長時間。

我們的地球還有適當的大小、化學成分和日地距離,讓生命可以欣欣向榮。有動物棲息的行星與它所環繞的恆星之間必須有合適的距離,因為這個特徵決定了行星是否可以讓水保持液態,這顯然是我們所知的動物得以生存的前提。大多數行星離它們的恆星要麼太近,要麼太遠,都無法讓液態水在其表面存在;雖然很多這樣的行星上有可能生活著簡單生命,但類似地球上的動物這樣的複雜生命在缺乏液態水的情況下卻無法長期存在。

另一個明顯與地球上高等生命的出現和維持有關的因素,是我們有相對較低的小行星或彗星撞擊率。我們已經提到,小行星和彗星與行星的相撞可以導致大滅絕。是什麼控制了這個撞擊率?是行星形成之後行星系中剩餘的物質數量在影響著它:執行在與行星相交叉的軌道上的彗星和小行星越多,撞擊率就越高,由撞擊導致的大滅絕機率也就越大。然而,這可能並不是唯一的因素。行星系中行星的型別可能也會影響撞擊率,因而在動物的演化和維持中扮演了未被人們注意的重要角色。對地球來說,有證據表明木星這顆巨行星是“彗星和小行星捕捉者”,是清除太陽系中的宇宙垃圾的重力阱,而這些宇宙垃圾本來有可能與地球相撞。木星因此降低了大滅絕事件的發生率,從而可能是高等生命得以在地球上形成並長期維持的首要原因。木星這樣大小的行星的存在又有多普遍呢?

在太陽系中,地球是(冥王星之外)唯一擁有一顆與行星相比並不算太小的衛星的行星,也是唯一擁有可導致大陸漂移的板塊構造的行星。我們會試圖論證,這兩個特性可能都是動物誕生和持續存在所需的關鍵條件。

一顆行星在它所在的星系中居於什麼區域,甚至也起著重要作用。在星系中央滿是恆星的區域,超新星爆發和恆星彼此接近的機率都可能高到了讓動物發展亟需的長期而穩定的環境無法存續的程度。星系的外側區域中所含的重元素比例可能過低,而岩石行星的構建需要這些重元素,行星內部也需要重元素衰變放射的熱量來加熱。就連彗星的撞擊率,也可能受到我們所在的星系以及太陽系在星系中的位置影響。太陽及其行星一直在銀河系中執行,但其運動總的來說主要在銀河系平面內進行,我們幾乎不會穿越旋臂。更有甚者,星系的質量也可能影響到複雜生命的演化機率,因為星系大小與其金屬含量有關。因此,一些星系在生命的起源和演化方面可能就是比其他星系更有優勢。我們的太陽——以及太陽系——的金屬含量高得不同尋常。可能銀河系根本就非比尋常。

最後,行星的歷史與其環境條件一樣,可能也部分決定了哪些行星會讓生命進展到動物階段。有多少行星,本來有可能發展出豐富的動物生命,擁有難能可貴的歷史,卻因為偶然事件喪失了這種潛力?小行星撞擊行星表面可以導致生物大滅絕的災難性後果。附近的恆星可能爆發為災難性的超新星。隨機的大陸板塊會聚也可能造成冰期,透過偶然的大滅絕事件除滅動物。也許很大程度上只能靠運氣。

自從波蘭天文學家尼古拉·哥白尼把地球從宇宙中心挪開,放置在環繞太陽運轉的軌道上之後,地球就遭受了一輪又一輪的貶低。我們不再居於宇宙中心,而只是棲息在一顆小小的行星上;它所環繞的恆星也又小又平凡,位於銀河系中一個不起眼的區域——這是如今已由所謂“平庸原理”(Principle of Mediocrity)確立的觀點;按此觀點,地球絕不是唯一存在生命的行星,而是許多這樣的行星中的一個。人們對其他智慧文明的數目有種種估計,從 0 到 10 萬億個不等。

然而,如果稀有地球假說是正確的,那麼它會逆轉這種去中心的趨勢。萬一擁有高等動物的地球實際上在銀河系的這個區域裡——比如說在最近的 1 萬光年內——獨一無二,最為另類呢?萬一地球比這還要特殊,是銀河系中甚至整個可見宇宙中唯一有動物的行星,宛如一座動物堡壘,孤立在只沾染著微生物的茫茫滄海間呢?如果真是這種情況的話,當智人因為漫不經心的管理把動植物逼上滅絕的境地時,宇宙會因為每個物種的滅絕而再次遭受多大的損失呢?

歡迎您登上這條孤舟。

作者丨[美]彼得·D.沃德、唐納德·布朗利

摘編丨安也

編輯丨羅東

導語部分校對丨盧茜