研究中國近代的抗爭歷史,我們能發現一個相當有趣的現象:共產黨是在南方起家,最初紅軍的根據地都是在川湘鄂地區,我黨的二十位開國元帥和大將中,只有徐向前是來自北方的山西,剩下的十九人都是南方人。國民黨的大本營也在南方,佔據著南京、武漢等重鎮要地,國民黨領導及其麾下的高階將領李宗仁、何應欽等人都出身南方。之所以會出現這樣的情況,最大的原因就是南方的經濟條件較好,思想觀念也比較先進,為開展各種轟轟烈烈的變革行動提供了可利用的土壤。可如果按照這樣的發展規律,共產黨也應該和國民黨一樣,在南方擴充套件自己的蘇區根據地,讓星星之火一步步壯大成燎原之勢,那紅軍為什麼要在結束艱苦卓絕的二萬五千里長徵之後,拋下在南方的群眾基礎和社會影響力,前往之前完全沒有涉足過的北方地區?最根本的原因是什麼?是為了抗擊日寇、救東北的勞苦大眾於水火之中嗎,那他們為什麼不直接去東北,而要在陝西的延安建立作戰指揮部?

喜歡歷史的朋友可以點點關注,既可以翻看往期的影片,也不會錯過以後的精彩內容,點贊和關注就是我們更新的最大動力,謝謝大家。

影片連結:紅軍根基在南方,部隊為何北上抗日?多年後才知偉人高瞻遠矚。

二萬五千里長徵結束之後,精疲力竭的紅軍將士們面臨著這樣一個艱難的抉擇:北上還是南下。這不僅僅是一個前進方面的選擇,也是中國共產黨人對於未來道路的選擇,更是如何讓部隊從生死存亡的危機局面中轉危為安的命運抉擇。中央領導權衡利弊之後,毅然決然地做出決定,放棄部隊經營多年的南方根據地,前往北部地區抗擊日本侵略者。國難當頭,做出這樣的舉動肯定是值得稱讚的,但細細探究背後的故事,觀察當時的社會形勢,不難得出這樣的結論:紅軍選擇北上抗日,不僅僅是中央領導在做出決定,更是偉人在歷史和老百姓的幫助下,給這支人民的軍隊明確方向。

南方起家

紅軍的發家之地在南方這一點是確定無疑的,南方也是近代社會中各黨各派和地方勢力萌芽雄起的搖籃。清朝統治者的閉關鎖國讓中國這個在古代歷史上笑傲世界的東方雄獅陷入沉睡,百姓偏安一隅,不知世事變遷。但你不出去不代表別人不想進來,東方的財物和資源引來了列強大國的偷窺和覬覦,這些衣冠楚楚的強盜用火炮轟開中國的大門,用各種各樣威逼利誘的手段謀奪中國的領土和財富,給中華民族帶來了無窮無盡的苦痛和災難。不過在西方列強肆意踐踏我國土地的同時,複雜多樣的思想觀念也一併被灌輸到中國人的腦海中,這使得封閉落後的舊中國從根本上發生改變,文人墨客在學習西方文化,有識之士在研究西方國家的社會制度,在西學東漸、救亡圖存的過程中,中國一步步從封建王朝中掙脫出來,走進混亂又充滿希望的民國時代。

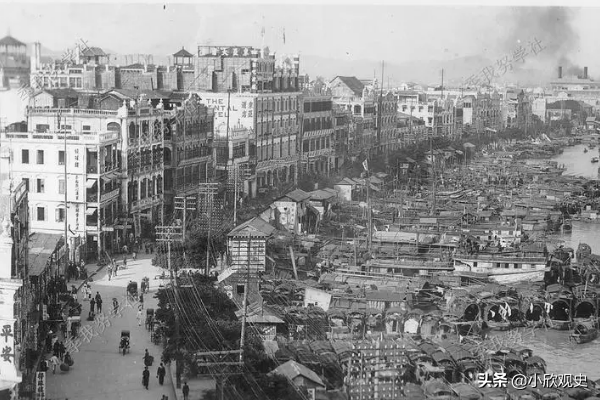

走在整個時代前沿的當屬那些最先開放的東南沿海港口城市,比如說擁有“十里洋場”的廣州。廣州是近代中國革命火種的發源地,這裡有繁華的商場歌廳,也有不計其數的漁民勞工,有錢人在享樂,沒錢人在求生,天差地別的生活方式讓階級矛盾進一步加劇,工人運動蓬勃興起,抗爭的思想也迅速傳播開來,全國各地的勞苦大眾紛紛揭竿而起,中國近代的改革之路正式開始。

各種派別的愛國團體如春後春筍一般接連出現,影響力最為廣大的當然就是國共兩黨,不過最先取得勝利果實的,還是偉大先驅孫中山先生。籠罩在百姓頭上的陰雲被孫先生打散,但中國社會是否就此邁入全新階段?完全不是,前方的道路依舊漫長,並且佈滿荊棘和坎坷。孫中山先生是個文明人,文明人受人尊敬,但在亂世中容易吃虧,中國自古以來就有“盛世施仁政,亂世用重典”的說法,想要真正在混亂的民國時代推行理想的制度,必須有強大的武力做支撐。孫中山先生有大才,但可惜的是,他身邊沒有始終支援他的武裝力量,好不容易取得的勝利果實被竊取,普羅大眾在軍閥割據的混亂局面中掙扎求生。

孫中山帶著自己的戰友和支援者回到廣州,繼續探索有效的救國方法,多次嘗試之後他終於明白,想要真正讓國家有所改變,自己必須尋找盟友,尋找真正為國家和百姓著想的先進團體,一起合作實現理想。在這個目標的指引之下,還在發展階段的中國共產黨走進他的視野,國共之間的第一次合作也逐漸促成,這就是北伐戰爭。後期的孫中山先生已經意識到,武力和軍隊才是在亂世中立足的根本基礎,因此耗費心血創辦黃埔軍校,為國家培養專業的軍事人才。黃埔軍校是一所在中國歷史上絕無僅有的“國共合營單位”,不同派別的思想在校園中相互激盪,國共兩黨的部隊將領既並肩作戰,又相互競爭。黃埔軍校的師生積極投身到北伐戰爭中,向割據北方的地方軍閥發起主動進攻,也讓兩黨的名號在推進過程中變得更加響亮。

北伐戰爭

北伐後期,國民黨軍隊的實際控制權落到老蔣的手中,他成為新一代的國民黨領導。都說新官上任三把火,這個新鮮出爐的國民黨領導也不例外,他向地方軍閥伸出橄欖枝,將桂系、川軍、直系以及奉系等軍閥隊伍拉到自己的戰線上,擴充己方的實力。身邊的人多了,國民黨領導的胃口也大了,將目標對準了自己昔日的盟友——共產黨。我黨和地方軍閥不同,堅持的理念也和國民黨領導背道而馳,道不同不相為謀,對方打算對我軍實施圍剿,好實現自己“統一祖國”的雄圖偉業。其實從國民黨領導的這番舉動中也可以看出,在他眼裡最重要的只有自己的統治地位,並沒有絲毫為百姓謀福利的想法。

此後國民黨領導開始對我軍下手,大肆搜查逮捕我黨的領導幹部和地下情報人員,致使我軍的生存空間一再縮小,中央領導審時度勢之後,提出全新的發展方向:走到人民百姓的身邊去,建立敵後根據地,以人民戰爭來對抗敵軍。長達十年的國共對峙時期就此拉開帷幕,而這個時期的共產黨依舊還是堅持在南方進行活動,一是因為南方地區的環境適合開展這樣的鬥爭行動,當地老百姓深受階級矛盾的傷害,自身就有鬥爭意識,共產黨在這裡經營多年,群眾基礎好。另一點就是南方武裝勢力盤根錯節,一個地方上可能同時有好幾支部隊存在,大家可以同時管理這片地方,也可以因為不想產生衝突就都不管這片地方,這也使得南方出現了很多“三不管”地區,這些地方就被我黨利用起來,創立了湘鄂贛根據地、中央蘇區根據地以及閩西根據地等等。

可能有人會提出疑問,說北方也有農村,為什麼紅軍不在這個時候去北方建立根據地?事實上,當時南北方的情況是大不相同的,南方軍閥勢力繁多且雜亂,地方割據嚴重,相當不統一,但北方卻已經形成了按地區劃分的穩定局面,比如說東三省和內蒙地區被張作霖和張學良父子一手掌握,張作霖出身農家,自己也經受過被地主老財剝削的苦痛,也嘗過家裡沒糧、手裡沒錢的心酸,因此主張發展經濟,注重民生,在東北老百姓中口碑相當好,地區也被打造成一片鐵桶,沒有適合我黨紮根發展的土壤。黃河以北的地區大部分都是如此,西北大漠有馬家軍,山西有“土皇帝”閻錫山的晉綏軍,陝西有陝軍,紅軍當時實力不強,還沒有足夠的實力和這些叱吒一方的地方勢力叫板。並且這些地方軍閥大部分都已經和國民黨領導達成合作,搭上了對方的大船,站在了我黨的對立面上。

外敵來襲

那矛盾的地方就來了,我們現在回過頭來看,國家的首都在北京,抗日戰爭的戰場是沿著東北地區的鐵路線深入到內地深處,解放戰爭也是從北向南打,可見後期共產黨的部隊作戰中心都是在北方,不是在其起家壯大的南方,這是怎麼一回事呢?其實之所以會造成這樣出人意料的局面,正是因為紅軍在長征結束之後選擇了北上抗日,將部隊百分之九十的有生力量都轉移到了黃河以北地區。

近代中國遭受過諸多列強大國的侵略,這些野心家有的在中華大地上四處燒殺搶掠,有的看中我國的資源和廉價勞動力,建立租界掠奪財富,但唯有一個國家對於眼前所得十分不滿,覺得這樣的侵佔方式效率太低,覺得不如玩一把大的,舉全國之力發動侵華戰爭,將中國納入自己的口袋,進一步積攢力量去爭奪世界霸權,這個國家就是疆域面積不大、作戰目標卻大得離譜的日本。

九一八事變後,日軍開始攻打我國的東北地區,但張學良和他麾下的東北軍面對來勢洶洶的日本侵略者,選擇了一條所有人都沒有想到的道路:不抵抗,撤回關內。這個決定到底是國民黨領導下達的,還是張學良自己決定的,今時今日的我們不得而知,但東三省至此之後淪於敵手確實是不爭的事實。國民黨領導那會兒還沒有把日本侵略者作為自己首要的作戰目標,堅持“攘外必先安內”,因此並沒有派出軍隊去打擊盤踞在中國東北地區的日本關東軍,這也使得日軍建立起了一箇中國軍隊軟弱可欺的心理認知,在中華大地上肆意踐踏,向千千萬萬無辜的底層百姓揮起屠刀。

我軍領導對於日軍的殘暴行徑和國民黨領導的不作為深感痛心,在九一八事變爆發後的第三天就公開發表宣言,表示中華兒女應該以驅逐外辱為首要職責,大敵當前應該一致對外,還派遣了大家的耳熟能詳的抗日民族英雄楊靖宇前去東北,和東北的地方武裝隊伍聯合在一起,成立東北抗日聯軍,和日軍展開遊擊作戰。之後日軍在東北扶持建立偽滿洲國,意圖透過這種方式軟化東北民眾的抗日決心,但東北的老百姓不是好糊弄的,我軍的領導也早就看破了他們外在面目下的狼子野心,迅速發表《對日戰爭宣言》,揭露事實真相。其實中央領導在這個時候就已經有北上抗日的打算了,但無奈自己的部隊還深陷在國民黨大軍的圍追阻截中無法脫身,因此打算找一個盟友,只要對方滿足三個條件,兩方人馬就可以簽訂協議,站在同一條戰線上抗擊日本侵略者。這三個條件是什麼?第一條是要求對方有自己的武裝勢力,以保家衛國為己任;第二條是對方不能對紅軍的根據地出手;第三條就是隊伍不能損害基層民眾的利益。這個決定提出的時候是1933年1月,但可惜的是,當時並沒有其他的武裝勢力響應我黨。

這時候國民黨領導依舊沒有重視已經在東北建立大量佔領區的日本侵略者,他偏安於江南一隅,繼續施行自己打擊紅軍的作戰計劃,對我軍展開第三次圍剿。他的所作所為引起了國民黨軍隊中一些愛國志士的不滿,粵軍十九路軍率先有所行動,站出來和我方;領導簽訂協議,討論如何對抗國民黨軍隊和日本侵略者。他們在福建起義,可惜因為孤立無援,很快就被國民黨領導派出的軍隊打敗。

國民黨領導加大了對紅軍的圍剿力度,我軍也在第五次反圍剿失敗後被迫走上長征之路。長征的艱難險阻每一箇中華兒女都清楚,紅軍將士們在中央領導的指揮帶領下輾轉於湘鄂贛、川黔滇等各個南方根據地,在突破國民黨軍隊包圍圈的同時,也在面臨著北上還是南下的重要選擇。

北上抗日

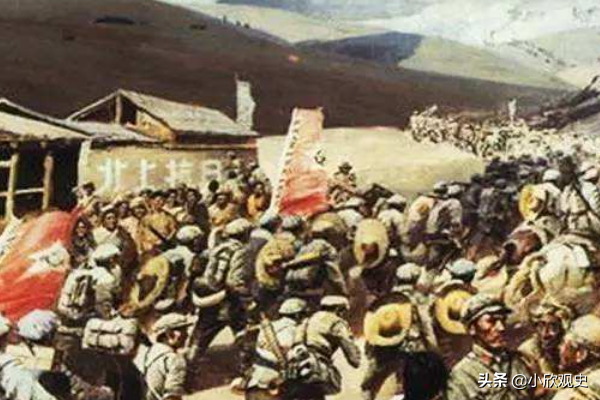

經過一年的艱苦行軍,紅軍的長征路終於取得突破性進展,1935年5月,部隊在中央領導的指揮下渡過金沙江,在國民黨重兵把守的川黔滇地區開闢出一條生路,突破了敵軍的包圍封鎖線。大部隊在原地進行休整時,中央領導在報紙上看到了紅軍第二十五軍和陝北根據地的遊擊部隊成功匯合的訊息,心中立刻有了決斷。部隊在兩河口舉行會談,在這裡做出了影響整個中國軍隊前途命運的重要決定:放棄之前在南方的根據地,在川陝甘地區重新開始,北上抗日。

值得一提的是,中央領導在做出北上抗日的決定之後,還是留下來一部分紅軍部隊在南方地區開展遊擊作戰,這部分兵力聽從陳毅和項英的指揮,他們最主要的作戰任務就是保衛部隊先前的勝利果實,聯合根據地的群眾開展遊擊作戰。這樣做既是為了吸引敵軍的注意力,掩護主力部隊北上轉移,也是想著繼續堅持,尋找合適的時機,和野戰部隊以及當地的武裝勢力打配合,收復那些被國民黨佔去的城鎮和村莊。這部分兵力組成南方游擊隊,在西南地區和國民黨軍隊打得不可開交,一定程度上維護了紅軍在南方地區的群眾基礎。但既然南方游擊隊作戰行動能夠取得實質性的戰果,中央領導為什麼不按照這種形勢堅持下去,反而要前去北方建立新的川陝甘根據地?難道是因為南方距離東北的日本侵略者太過於遙遠,不好開展抗日行動嗎?

當然,抗日肯定是紅軍選擇北上的最重要因素,但這其中也夾雜著更多的深層次原因。雖然廣州是中國革命事業的發源地,南方地區經濟發達,階級矛盾突出,這裡的工人和農民接二連三地開展抗爭活動,營造出了一種充滿生機的社會環境,但中央領導也在部隊的發展過程中認識到,每一個國家都有自己特殊的國情,蘇聯的變革從城市開始,從工人階級開始,但中國的未來在農民的身上,農民的比例佔到中國當時人口總數的百分之八十,想要徹底改變中國社會的面貌,必須取得廣大農民的支援,這也是中央領導提出建立敵後根據地、和基層群眾建立深厚情誼的原因,只有瞭解農民的需求,部隊才有正確的發展方向。

而中國的農民在哪裡,大部分都在北方。北方多土地,南方多水泊,北方人重視農業生產,思想相對傳統淳樸,南方人重視發展工業,思維活躍。兩方的地理差別造就出不同的思維特徵,但北方人的傳統並不會阻礙我軍在這裡的發展,相反,土地是北方人生存的基礎,但千百年來,面朝黃土背朝天的農民一直受到地主階級的剝削和壓迫,他們辛苦耕耘一整年,最後分配到手中的糧食卻少之又少,付出和所得完全不成正比,階級矛盾一樣深重,我軍的紅色方針正好可以幫助他們走出困境,可以讓他們翻身做國家的主人,因此我黨能夠得到北方民眾的支援。而且國民黨軍隊也沒有在北方進行過深層次的建設,這裡的地方武裝勢力不像南方軍閥一樣被國民黨領導長期薰陶,敵方的影響力並不大。

而且日本侵略者進犯中國是以東三省為突破口的,日軍順著東北的鐵路線向華北地區乃至中原大地的深處挺進,北方的民眾距離前線戰場最近,甚至有不少地方已經被日本佔據,直面家園被外敵入侵之後的慘狀,北方民眾對於國家所面臨的危機有更深刻的認知,想要開展抗日活動保家衛國的念頭也更加熱烈,這是還在執著於內戰的國民黨領導和其麾下士兵不能理解的愛國熱情。

還有一點就是,雖然之前紅軍的根據地都是在南方,也建立起了一番基業,但透過長征也反映出一個南方根據地存在的問題,那就是這些根據地實際上並不是在“敵後”,而是就在國民黨軍隊勢力範圍的周邊地帶。中央蘇區位於贛南、閩西等地,從地理位置上看是一塊實實在在的凹陷盆地,四周就是國民黨軍隊的駐紮地,國民黨軍隊每次展開圍剿,都是從四面八方向中間的中央蘇區展開進攻,紅軍被圍困在一個地方,戰略和戰術的運用都受到了相當大的限制,最擅長的遊擊作戰方式根本無法施展。現在轉移到北方,地形地勢適合不說,周圍有沒有國民黨的大軍駐紮,作戰條件更加有利。

綜合考慮到各方面因素,中央領導才做出這個北上抗日,在陝北地區設立作戰指揮部,開闢川陝甘根據地的重要決定,這裡距離蘇聯的共產國際並不遠,必要時可以前去尋求援助。距離東北的抗日前線也不遠,部隊可以更加快速地前往作戰地點。至於為什麼不是直接到東北地區建立根據地,這是因為當時東北已經徹底被日軍掌握,不適合大批次的部隊直接前往,而且紅軍將士們剛剛結束長征,也需要先進行一番休養生息,才能繼續到前線上奮勇殺敵。後續的發展也確實不出中央領導所料,紅軍在北方根據地獲得了更大的發展空間,飽守日軍摧殘的東北、華北地區民眾也紛紛加入到我黨的隊伍中,使我軍的有生力量充分得到補充,也為後續贏得解放戰爭的勝利打下堅實基礎。