苗金生,遂平城南八里鋪人也。1852年生,7歲父亡,12歲母喪,至鹿邑外婆家生活,15歲與單氏結婚。16歲回鄉,入戲班學藝,18歲,拿起竹板,說唱行乞,流浪鄉里。

26歲,赴開封當兵。單姓下級軍官,與金生妻為宗親,見金聲人緣隨和,吃苦肯幹,提拔他為棚頭(即班頭),當兵13年之久。怎奈金生過慣了戲班漂泊自在的日子,不願受軍中的約束,待年成好轉,欣然辭去軍職,找到戲班並任班主。

50歲得女,起名鳳,設宴慶賀。評論時局,紛紛表示對清朝的黑暗統治不滿,而大加讚揚太平天國、義和團,個個情緒激昂。當時,與友人協商後,當眾宣佈聚義結社。因大夥都是仁義弟兄,就起名為“仁義會”,推苗金生為會首,稱“大帝王”。因仁義會要求入會者必須自備一把大刀,所以群眾俗呼其為“大刀會”。

他振臂高呼說,組織仁義會的目的是為了進行第二次革命。他認為太平天國是第一次革命。政治主張是:“均貧富,人人有地種,有房住;反對富人剝削窮人,反對洋人洋教,推翻不平等條約”等。由於仁義會的主張符合貧苦農民的要求,很快發展到泌陽、西平等縣。泌陽以沙河店為中心,會首是張相德。西平以專探為據點,會首於大夯。在三、四年內,會眾發展到近千人。

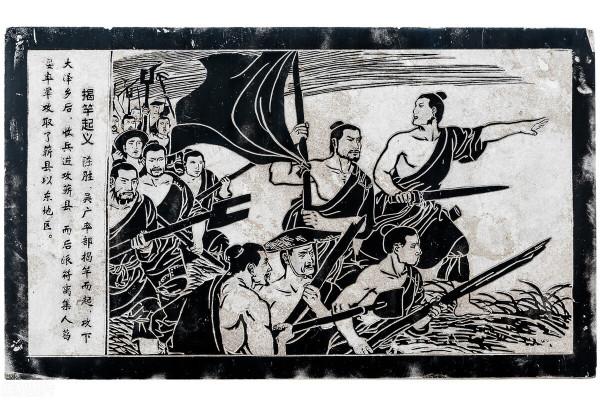

1906年1月,因仁義會會眾和湖北一豬商發生爭執,知縣處置不當,會眾紛紛要求起事。在這種情況下,苗金聲正式宣佈起義。義軍推苗金聲為天王,王保賢為書記官,總管軍事。當時起義的只有八十三人,故後有民謠傳唱“苗金聲好大膽,八十三人敢造反”。

起義後,部隊迅速集結諸市集,沿途仁義會成員攜帶武器和食物踴躍參加,達數百人。為了在起義初期避免遭到遂平清軍的鎮壓,便宣佈“不出遂平不動手”的臨時決策。

遂平知縣得信後,全城戒嚴,並派人向南陽報告。義軍便繞過遂平城向西平進發,於農歷三月初五到達西平專探,初七那天佔領朱店。在西平活動的仁義會骨幹於大夯、朱登科等積極響應,率西平會眾匯合。

西平清兵,一聽仁義會員刀槍不入,不敢接觸,只好守城待援。不日,南陽總兵郭鎮海統兵到達西平。義軍得知清軍到達西平,為避開鋒銳,就撤到遂平橫山。適逢村會,義軍當眾操演,號召窮人參加義軍,並且對一些富戶派糧或抄家。因此,義軍在橫山有一定的發展。

當義軍進駐嵖岈山時,已近千人。嵖岈山地勢險要,易守難攻,苗金聲就決定在此與清軍作戰。清軍從西平尾追到橫山,駐守多日,不敢貿然進攻嵖岈山寨。

義軍等候多日不見清軍來攻,就派會員孫樂到橫山偵察,不慎被清軍伏兵捕獲。孫樂拒降,並宣告自己身上帶的有符,用刀槍是殺不死的。清軍對孫樂逼降失敗後,第二天就把孫樂用刀砍死。清軍破了仁義會刀槍不入之謎後,便於農曆五月初進攻嵖岈山寨。

第一天下午雙方在寨外激戰,清軍傷亡較大,但義軍總指揮王保賢受傷落入敵手。於是,義軍撤入寨內固守。第二天中午時分,清軍又從東北南三門攻入寨內。義軍奮勇殺敵,無一投降。夏季仙等重要首領相繼戰死。在這危急關頭,苗金聲仍身先士卒,親自指揮義軍作戰,一直堅持到太陽落山時,義軍終因寡不敵眾,大都陣亡,只剩下少部分人馬從西門突圍逃散。

苗金聲突圍後,逃到鹿邑岳父家,看望了那裡的妻子和兒女,就去找已退伍在家的單少官請教退路。單少官因金聲犯的是滅門之罪不敢長留他,為保金聲和家人的性命,徵得金聲同意後,就將苗金聲綁送西平,以其主動自首不殺為條件,將苗金聲交給了郭鎮海。

單少官離開西平後,郭鎮海要苗金聲具結悔改書,遭到拒絕,郭鎮海以此為由,於五月下旬將苗金聲在西平東關處死。

苗金生赴法場途中,面色無懼,忽而高唱,忽而高呼,英勇就義,時年55歲。