文 | 史海紀實

編輯 |史海紀實

號稱“永不沉沒的定遠艦”為何葬身海底?它的身上究竟發生了什麼?125年後重見天日的它,為何讓人淚流滿面?

100多年前, 一場慘烈且屈辱的中日海戰,讓定遠艦沉沒大海,125年後,經過考古學家的不斷打撈,這段被塵封的歷史浮出水面。

從1840年開始,西方列強憑藉其強硬的武器打開了中國清政府的大門,逼迫我國進入半殖民地半封建社會之後,許多人都有一種無力的感覺,為何我們打不過西方國家,難道只能對他們低頭嗎?

為了能夠自己當家做主,不再受到壓迫,1875年,光緒皇帝命令北洋大臣李鴻章建立北洋水師,李鴻章接手之後,就著手籌建排北洋海軍,為了讓北洋水師更加厲害,提升他們的戰鬥力和防禦力,李鴻章決定像當時的海上霸主英國訂購一批軍艦。

大家都知道越貴的東西越好,但那個時候李鴻章並沒有掌控財政大權,於是只能選擇蚊船,當然他在此之前並沒有見過這種東西,他也只是聽說蚊子船是英國生產的一種小型新式軍艦,不僅靈活性和機動性很高,還是一種大口徑的火炮,最最關鍵的就是蚊子船便宜,比起常規的軍艦能夠節省一半的開支,並且,李鴻章認為只要戰略得當,就算是發生戰爭,也能夠以弱勝強。

然而戰爭的爆發,讓他明白,這種蚊船根本就起不到任何作用,北洋水師雖然勇猛,但在面對日本那裝備精良的武器的時候,依然不堪一擊,不僅全軍覆沒,連蚊子船也被日本軍隊全部擄去。

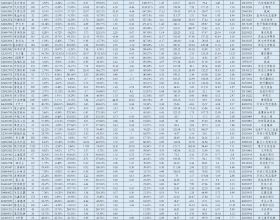

無奈,清政府在1880年和德國伏爾鏗造船廠簽訂協議,決定斥巨資訂購一臺7000噸的一等鐵甲艦,於是在花費282萬兩白銀之後,收穫了定遠艦和鎮遠艦這兩艘重量級軍艦,並且都是由李鴻章親自命名的,於1885年完成了交付,自此正式列入清政府北洋海師的序列。

定遠艦是花費170萬兩白銀專門定製的, 在當時的海軍中被稱"第一鐵艦",憑藉著艦長94.5米,寬18米,吃水深度達到6米,正常排水量7335噸或7430噸,滿載排水量7670噸等優勢,獲得了清政府的一致認可,最高航速能夠達到14.5節和6200匹馬力的功率,能夠一次性橫渡太平洋。

從戰鬥力上看,是一個攻擊性極強的艦種,並具備很強的遠洋作戰能力,火力兇猛,單艦裝備就能夠裝22門火炮,主炮更是可以輕易的擊穿300毫米厚的鐵甲,殺傷力十分恐怖。

再有就是抗擊打能力,艦身設計為兩層,有58個水密隔倉,就算是被擊穿,也不會沉沒,並且整個軍艦的全身都是12英寸全鋼裝甲,300毫米的火炮是無法穿透的,因此,當時定遠艦可謂是出盡了風頭,服役之後的定遠艦,更是被定為清朝北洋水師的旗艦。

之所以叫定遠,就是“安定邊遠地區的意思”,可以說,當時的清政府在這兩艘戰艦上下了血本,不過它們帶來的威力也是不容小覷。

在甲午戰爭爆發之前,定遠艦就曾出訪過俄羅斯、朝鮮半島、日本等地,尤其是日本一直被這艘戰艦所震撼,為此日本還特地製作了「三景艦」,為的就是對付定遠艦。

1894年8月1日,中日兩國宣戰,甲午戰爭全面爆發,北洋艦隊的主力在丁汝昌率領下出海巡弋,並尋找日本的艦隊,一直到9月17號,雙方於黃海大東溝海域與日本海軍聯合艦隊相遇,在雙方距離3000米左右的時候,日本率先就行了攻擊,一方面猛烈的炮火襲擊,另外再派出戰艦進行偷襲兩面夾擊。

雙方進行了激烈的戰鬥,那些裝備落後的艦艇都沒日軍的炮火打中,沉入海底,只有定遠艦以其絕對的優勢碾壓日本的“三景艦”,被定遠艦主炮命中的三景艦引發大火,喪失戰鬥力,被迫退出了戰場。

定遠艦雖然中彈159發,但是裝甲和炮臺上的彈坑卻沒有超過102毫米的,由此可以看出定遠艦那超強的防護能力,面對日本其他軍艦的火炮襲擊,定遠艦始終屹立不倒,展現了驚人的戰鬥力。

以至於當時有日本士兵絕望地說,這根本就是打不沉的軍艦,因此一度被世人譽為“永不沉沒的定遠艦”,此次戰鬥,北洋海師的損失雖然不小,但日本的損失更為巨大,於是在經過一輪戰鬥之後,日軍被迫展開了撤離。

不久,雙方又再一次進行了第二次的海戰,這一次北洋海師其他軍艦都沉入海底,雖然定遠艦和鎮遠艦還存在,但卻失去是了主動進攻的能力,只能被迫防守,而日本雖然損壞了幾艘戰艦,但都不屬於主力艦,並沒有損壞本身的實力。

在不需要保護其他戰艦的情況下,徹底放開了手腳,對北洋海師進行了團團包圍,幸虧定遠艦和鎮遠艦的威力強大,再加上當時實際指揮劉步蟾表現也極為出色,剩餘的北洋海師才能夠僥倖返回,激戰了5個多小時,黃海海戰又叫大東溝海戰,就這樣悲壯地宣佈結束。

此次戰鬥之後,清政府為了保留實力,實行了“避戰保船”的策略,讓剩餘的北洋海師退守在威海的港口之中,本以為這樣就可以儲存實力,守住定遠艦,然而在1985年的2月5號凌晨,日本海軍艦隊對定遠艦進行了偷襲。

日軍用10艘的魚雷艇對威海港口進行了襲擊,在被襲擊之後,定遠艦用艦艉150毫米克虜伯副炮進行還擊,並擊毀了日軍的"第九號"魚雷艇,這也是甲午海戰中唯一被北洋水師擊沉的日軍軍艦。

定遠艦也受到了其中一枚魚雷的損害,造成了重創,擱淺到了劉公島,眼看局勢越來越不好,並且旅順船塢也被日軍攻佔而沒有辦法對定遠艦進行維修,定遠艦隻能充當浮動炮臺,為了防止日軍對其進行維修之後使用,無奈,丁汝昌忍痛下令由北洋水師自行炸燬定遠艦,並且丁汝昌等人也英勇殉國。

對於丁汝昌等人的殉國行為,當時的國外報紙是這樣報道的:“不管這些軍官在平時是什麼樣子的,但至少在事情發生的時候在中國人的愛國精神方面做出了貢獻,他們向所有人展示出了:在這麼多中國人之中,至少還有人認為有東西比自己的生命更加寶貴。”

3月17號,日軍登陸劉公島,北洋海師自此全軍覆沒,而定遠艦的殘骸最終還是被攻佔了威海衛的日軍拆卸帶回日本,並被當做戰利品在日本修建了一個定遠紀念館,這也是定遠艦現存遺物最多、最集中的地方,而鎮遠艦也在日軍攻克劉公島之後被日軍繳獲,屈辱地編入了日本海軍。

定遠艦的威力因為種種原因,並沒有在甲午戰爭中發揮出來,不得不說是一個巨大的遺憾,至此之後再也沒有人知道,定遠艦的殘骸究竟落在了哪一片海域。

“永不沉沒的戰艦”終歸是沉入海底,這是一段屈辱的歷史,不過從2014年開始,我國的考古學家們就開始對北洋艦隊沉沒的軍艦進行調查和探尋,並且還專門成立了調查組,這些考古人員來自於全國各地,到了2017年,調查組發現了疑似定遠艦的沉船。

在2018年的時候進行過專業的考古物探、潛水實地探摸,考古學家選擇在遺址上方進行抽沙作業,在深達1—3米的厚厚泥層下,發現了定遠艦的部分遺物。

從打撈上來的遺物發現,此次打撈的地方為定遠艦的炮臺與彈藥艙附近位置,打撈出文物150多件,其中包括武器、銘牌、船體部件等,當然,這些物品在此前沉入的其他艦艇上也有發現,一直到了2019年,打撈上一塊巨型鐵甲之後,定遠艦的身份才徹底被坐實。

因為這塊鐵甲在當時是作為清軍主力艦船獨一無二的配置,之後陸陸續續打撈出來的物品有杯子、瓷碗和為數眾多的生活用品,透過這些物品,人們依稀看到了當時北洋海軍們的日常生活。

看到這些物品的人都流下了眼淚,雖然只是打撈出了少量物品,但這也包含許多英雄的血淚,雖然我們通過歷史瞭解到的只有“腐朽的清王朝末期”這幾個字,但是不能否認的是,那些為了保家衛國的將士們的功勞,還有他們英勇犧牲的精神。

據史料記載,日本運走定遠艦的主體之後,又出現了這片海域,為的就是把定遠艦的殘骸也帶走,想要向世界炫耀,自己打敗了“亞洲第一鉅艦”,滿足自己那可恥的虛榮心。

定遠艦殘骸的發現,不僅有利於推進對考古學家們的研究工作,更能夠讓後人銘記歷史,雖然甲午戰爭的硝煙早已散去,但那份屈辱的歷史並沒有被人忘記,只會激勵我們砥礪前行。

如今,我們中國越來越強大,強大到讓世界不敢再小瞧中國,讓中國人都為自己是一名中國人而自豪,任何人任何國家都阻擋不了中國前進的步伐。