任疆

在中國歷史上,沒有任何一種真實存在的動物能像虎一樣,千百年來始終活躍在我們的文化生活中。我國作為虎的起源地,自古以來國人對虎就有一份特殊的情感。從最早的虎圖騰崇拜和以虎通天的古老巫術,到由此衍生出的虎紋裝飾藝術,再到後來貴族以搏虎為樂,並將虎與軍事、戰爭聯絡在一起,繼而又將其作為幫助逝者羽化登仙,以及驅邪避兇、護佑平安的祥瑞融入到中華神話體系和民俗傳統之中。可以說,虎承載了中華文明記憶遺產中極其重要的一部分。

圖1:濮陽西水坡仰韶文化遺址蚌塑龍虎墓區域性(左)及其所代表的星宿投影示意(右)

早在大約200萬年前,現代虎的祖先就已出現在中華大地上。新石器時代,虎是遠古部落崇拜的圖騰之一。在我們的祖先看來,虎在動物界擁有至高無上的地位,《說文解字》言“虎,山獸之君”,《風俗通義》稱“虎者,百獸之長”。大約公元前4400年的仰韶文化中期,生活在中原一帶的先民們在對天象觀測的基礎上,將以北斗星為中心的四方星宿劃分為組,並將每組星宿的大致輪廓創造性地與當時崇拜的神獸形象相對應,於是便產生了蚌塑龍、虎墓(圖1),其中龍對應東方,虎對應西方,這是後世“左青龍、右白虎”(圖2)最古老的淵源。到了周代,《周禮·春官·大宗伯》記載了祭祀時“以白琥禮西方”,即用虎形白玉祭拜西方,恐怕也是這一思想的延續。

圖3:(左上)殷墟後母戊大方鼎鼎耳,中國國家博物館藏;(右上)龍虎紋青銅尊,中國國家博物館藏;(左下)殷墟婦好墓出土銅鉞,中國社會科學院考古研究所藏;(右下)虎食人青銅卣,日本泉屋博古館藏

龍、虎作為天上星宿的抽象意象,在某種意義上就代表了天,於是作為上天安排統治人間的天子身上也就帶上了“龍虎氣”。《史記·項羽本紀》中記載了范增命人給劉邦看相,“吾令人望其氣,皆為龍虎,成五采,此天子氣也”。早在商代,“龍虎氣”就與當時的一種古老巫術有關。商代青銅器上有一種虎口張開,人的頭顱出現在虎口之下或虎口之間的裝飾形象(圖3),張光直在《藝術、神話與祭祀》中指出,“器物上人的形象非巫覡莫屬,象徵他正在動物的協助下完成溝通兩個世界的旅程”。《周易·乾卦》載,“雲從龍,風從虎”,虎可以生風,於是他進一步認為“(虎)張口成風以助巫覡飛昇”,在此基礎上結合陳夢家在《商代的神話與巫術》中“商王有時就是巫覡之首”的觀點,可以推測作為大祭司的商王正藉助虎實現靈魂昇天,完成與上天的對話。

圖5:西漢青銅錯金當盧上的借虎昇天形象,南昌漢代海昏侯國遺址博物館藏

到了東周,虎不再以“張口成風”的方式,而是作為坐騎來幫助靈魂昇天。1957年河南洛陽西郊小屯村出土的玉人騎虎佩便體現了這一點(圖4-左),而且不只是中原地區如此,這種觀念也影響到了南方的楚國。楚國人以鳳凰為圖騰,《離騷》有云,“朝發軔於天津兮,夕餘至乎西極。鳳皇紛其承旃兮,高翱翔之翼翼”,乘鳳凰可以直飛沖天、周遊天下,但鳳凰的腳下卻是騰虎的形象(圖4-右)。到了漢代,以虎助亡靈昇天的思想依然在延續,不管是西漢貴族墓葬出土的當盧(圖5)和帛畫(圖6)上的虎,還是東漢貴族墓葬出土畫像磚上的“龍虎戲璧”都體現了這一點(圖7)。當盧上的具象虎與抽象的多重人面造型組合,體現出一種靈魂昇天的神秘感;帛畫中一對回眸遠眺的虎正托起昇天平臺幫助墓主昇仙;畫像磚上的龍虎爪纏繫有象徵上天的玉璧(《禮記正義·卷二十五》引鄭注《宗伯》雲,“璧圓象天”)的絲帶,引導墓主亡靈通往道教仙界,甚至還可以見到西王母,正如《易林·臨之履》所言,“駕龍騎虎,周遍天下,為神人使,西見王母,不憂危殆”。

圖6:馬王堆一號漢墓帛畫中靈魂昇天的形象,湖南省博物館藏

圖7:(上)四川郫縣龍虎戲璧畫像石拓片,四川博物館藏;(下)仙人戲虎,龍虎環璧畫像磚拓片,許昌博物館藏

由於虎擁有“周遍天下”的神力,便成為了仙人所乘雲車的牽引獸(圖8-左);抑或是出行護衛,西漢莊忌《哀時命》便有“使梟揚(即狒狒)先導兮,白虎為之前後”。另外,虎也是道教神仙的坐騎之一,四川新都漢墓出土的畫像石上,西王母便安坐於虎背之上(圖8-右);另外,張天師和趙公明的坐騎也是虎。道教的飛天秘術乘蹻(qiāo)三法之一便有“虎蹻”,晉代葛洪《抱朴子內篇·卷十五》載,“若能乘蹻者,可以周流天下,不拘山河”,明代《正統道藏》所引《太上登真三蹻靈應經》還特別強調,“夫三蹻之經,是天地之靈文,神仙之秘術,若傳非人,先殃一身,後滅九祖,須立盟誓,方可傳之與有德之人也”,只有有德行的人才能夠被傳授乘蹻之術。

圖8:(左)英莊漢墓出土羽人馭三虎駕雲車畫像磚,南陽漢畫館藏;(右)東漢新都漢墓西王母畫像石拓片,四川博物館藏,任疆攝

儘管人們賦予虎如此玄幻的一面,但現實中,虎卻無法擺脫被貴族搏殺取樂的命運。夏、商兩代的末代君主都喜好搏虎:《帝王世紀·世紀三》載,“帝桀淫虐有才,力能伸鉤索鐵,手能搏熊虎”;《史記·殷本紀》載,“帝紂(前1075年-前1046年在位)資辨捷疾,聞見甚敏,材力過人,手格猛獸”,商紂王還製作了玉虎枕流傳後世,宋代高承《事物紀原》中記載了“魏鹹熙中(264-265年),得梁冀(注:東漢外戚、奸臣)玉虎枕,臆下有題曰:帝辛九年”。春秋時期許多貴族都善於搏虎,《詩經·鄭風·大叔于田》記載了鄭莊公之弟野外搏虎時的情景:“叔在藪,火烈具舉。袒(tǎn)裼(tì)暴虎,獻於公所”,先是點火將草木點燃以阻斷虎的逃路,然後赤膊上陣與之搏鬥;《淮南子·繆稱訓》中記載了晉國大將“中行繆伯,手搏虎”;《晏子春秋》記載了齊景公的三位臣子公孫接、田開疆、古冶子“以勇力搏虎聞”。上流社會的搏虎之風也影響了底層百姓,《孟子·盡心下》記載了晉國一位婦人“善搏虎,卒為善,士則之。野有眾逐虎,虎負隅,莫之敢攖(yīng,觸犯)。望見馮婦,趨而迎之。馮婦攘臂(注:捋起衣袖)下車,眾皆悅之,其為士者笑之”,這位鬥虎達人曾一度為人師表,但一聽說有老虎,便奮不顧身去鬥虎,後人用“再作馮婦”比喻重操舊業。但孔子卻看不慣這種人,《論語·述而》中他對子路說:“暴虎馮河,死而無悔者,吾不與也在”,孔子是不會跟這種不把死當回事的人共事的。

圖9:(上)東漢鬥虎畫像磚拓片,南陽漢畫館藏;(左下)東漢武士馴虎畫像磚拓片,新野漢畫像磚博物館藏;(右下)東漢馴虎畫像磚(區域性),上海博物館藏

正因搏虎能給人帶來感官上的刺激,所以宮廷中很早就開始畜養老虎以供娛樂。《太平御覽·獸部·卷三》轉引《管子》載:“桀之時,女樂三萬人。放虎於市,觀其驚駭”,夏桀將馴養的老虎放出來,以觀看女樂工慌亂逃跑的樣子取樂。周穆王(前977年-前922年在位)也曾將手下獵獲的老虎畜養起來,據明代彭大翼《山堂肆考·卷三十》所載,“周穆王獵鄭圃(今河南省中牟縣西南),七萃之士髙奔戎捕虎,生獻之。天子命其押養於東虞(今河南省泗水鎮一帶),因名其地曰‘虎牢’”,這便是“虎牢”作為地名的由來。戰國時期,時人對於畜養老虎已頗為熟諳,《莊子·內篇·人間世》中記載道,“汝不知夫養虎者乎,不敢以生物與之,為其殺之之怒也;不敢以全物與之,為其決之之怒也。時其飢飽,達其怒心。虎之與人異類而媚養己者,順也;故其殺者,逆也”,這原本是顏闔請教蘧伯玉如何侍奉天性殘暴的衛國太子的一段話,蘧伯玉以養虎為喻做了解答,簡而言之就是要順其心,不要去觸怒它。北宋宋敏求《長安志·卷三》引《漢宮殿疏》載,“秦故虎圈,周匝三十五步,西去長安十五里”,也就是秦國在咸陽城西設有“虎圈”。西漢劉向《列士傳》載,“秦昭王會魏王,魏王不行,使朱亥奉璧一雙,秦王大怒,置朱亥虎圈中,亥嗔目視虎,皆裂,血出濺虎,虎不敢動”,信陵君的門客朱亥居然被秦昭王丟進了虎圈,結果血出怒目,把老虎都嚇得不敢動彈。

在漢代,宮廷中觀看鬥虎的競技表演十分盛行。《漢書·卷二十五·郊祀志第五》載,漢武帝(前141-前87年在位)修建的建章宮“其西則商中,數十里虎圈”(圖10)。有一次漢武帝聽聞李廣的重孫李禹有勇氣,便將其放入虎圈,據《漢書·卷五十四·李廣蘇建傳》載,“上召禹,使刺虎,縣(即懸)下圈中,未至地,有詔引出之。禹從落中以劍斫絕累,欲刺虎。上壯之,遂救止焉”,最終漢武帝被李禹的英勇無畏所感動,下令叫停了鬥獸表演。漢昭帝(前87-前74年在位)駕崩後,昌邑王劉賀即位,面對這位驕溢的新帝,據《漢書·卷八十九·循吏傳》載,郎中令龔遂向丞相安樂哭訴,“王立為天子,日益驕溢,諫之不復聽,今哀痛未盡,日與近臣飲食作樂,鬥虎豹,召皮軒(即皮軒車,天子出行車駕之一,此處指四處出行遊樂),車九流,驅馳東西,所為悖道”,劉賀不思朝政,耽於觀看鬥虎豹表演,而且還喜歡大擺排場四處遊樂,最終不到一個月就慘遭廢黜。漢元帝(前48-前33年在位)時,據《漢書.卷九十七·外戚傳》載,“建昭中,上幸虎圈鬥獸,後宮皆坐”,皇帝也喜歡帶著後宮嬪妃一同觀看鬥虎表演。

漢代以後,貴族中依然延續了搏虎的傳統。2009年河南安陽曹操墓出土了兩件石牌,分別刻有“魏武王常所用格虎短刀”和“魏武王常所用格虎大戟”(圖11)。北魏年間,據《冊府元龜·卷四百六十六》載,“太和二年(478年),孝文(471-499年在位)及文明太后率百僚與諸方客臨虎圈,有逸虎登閣道,幾至御坐,左右侍衛皆驚靡,睿獨執戟御之,虎乃退去”。值得一提的是,搏虎在北魏末年還被當作了懲罰貪官汙吏的一種手段,《魏書·卷七十四·爾朱榮列傳》載,“榮性好獵,不捨寒暑……榮便攘肘謂天穆曰:‘……今秋欲共兄戒勒士馬,校獵嵩原,令貪汙朝貴入圍搏虎’”,北魏權臣爾朱榮下令將朝廷中的貪官汙吏趕入圍獵場赤手空拳搏虎。

到了宋代,歷史上首次出現了朝廷官員在家中畜養老虎的記載,據南宋周密《癸辛雜識·前集》載,“趙南仲丞相溧陽私第常作圈,豢四虎於火藥庫之側”,南宋抗金名將趙葵居然在家中豢養了四隻老虎來守衛火藥庫,可惜的是它們卻慘死在一次爆炸中:“一日,焙藥火作,眾炮倏發,聲如震霆,地動屋傾,四虎悉斃”,後來有人查明導致爆炸的原因是“蓋初焉,製造皆南人,囊橐為奸,遂盡易北人,而不諳藥性”,究其原因,原來是南人互相勾結,讓趙南仲不得不換上了不瞭解火藥藥性的北人,才導致了這場慘劇。與此同時,民間也多有關於搏虎的見聞,李彌遜在《筠谿集》中記載了他在大寧寺遇到兩位打柴人“短小癯瘠(qú jí,瘦弱)而甚精悍,自言善搏虎……搏虎二十有餘年,所遇者何啻百虎而未之失也”;《水滸傳》中“武松打虎”的描寫可謂婦孺皆知。正因野外老虎眾多,搏虎不易,虎口救人便成為具有教化意義的題材,《太平御覽·卷四百一十五》轉引《異苑》載:“順陽南鄉縣(今河南淅川縣東南)楊豐與息女(注:親生女兒)楊香于田獲粟,父為虎噬,香年十四,手無寸刀,乃扼虎領,豐因獲免,太守平昌孟肇之賜谷,旌其門閭焉”,年僅十四歲、手無寸鐵的楊香虎口救父,受到了當地政府嘉獎,後來元代郭居敬將其事蹟收錄在《二十四孝》中。

如果從另外一個角度來看,之所以會出現大量民間搏虎的記載,與人口增長與往來頻繁對虎棲息地的擠壓不無關聯。通常而言,當政治清明,社會繁榮,商貿來往密切,虎群就會遠離人類生活的地方;反之,苛政、暴政所造成的民生凋敝會讓虎重新迴歸。《太平御覽·獸部·卷三》轉引《春秋演孔圖》載,“天命蕩,白虎戲朝。其終,白虎在野”。特別有趣的是,虎離開時往往表現為渡河遠去,《北堂書鈔·卷第七十五》轉引《後漢書》載,“劉昆遷弘農太守,先是,崤澠驛道多虎災,行旅不通。昆為政三年,仁化大行,虎皆負子渡河而去”,弘農太守劉昆施行仁政,商旅逐漸恢復,母虎揹著幼虎北渡黃河遠去;《太平御覽·卷八百九十一·獸部三》轉引《後漢書》載,“宋均遷九江太守,郡多虎暴,數為人患。常募設檻阱,而猶多傷害。均到,下記屬縣曰:‘夫虎豹在山,黿鼉(yuán tuó,即巨鱉和揚子鱷)在水,各有所託……今為人害,咎在殘吏……可一去檻阱,除削課制,其後傳言虎相與東遊渡江”,宋均認為是官府不顧生態招致了虎患,於是下令禁止捕虎,緩和了人虎矛盾,虎成群結隊渡江而去。後世用“渡虎”來讚美政通人和,唐代李白有詩云:“九江皆渡虎,三郡盡還珠”(《中丞宋公以吳兵三千赴河南軍次尋陽脫餘之囚參謀幕府因贈之》)。

虎作為“百獸之長”,其身份地位與君王無異,於是與虎相關的器物出現在了君王儀禮中。在西周,各地諸侯朝覲周天子都要持有信物才能透過各地關卡,鄭玄在《周禮註疏·地官》載,“凡通達於天下者,必有節,以傳輔之;無節者,有幾則不達”。另據《周禮·地官》載,“凡邦國之使節,山國用虎節,土國用人節,澤國用龍節,皆金也”,說明虎節是當時山地諸侯國卿大夫出使所持信物(圖12)。當使臣們來到國都,正式朝覲周天子時要進獻貢品,《周禮註疏·宗伯》中明確規定,“孤執皮帛……皮帛者,束帛而表以皮為之飾……天子之孤飾摯以虎皮”,即使臣們需要提前把進貢的束帛用虎皮包好,待正式朝見時,“以皮設於庭,手執束帛而授之”。

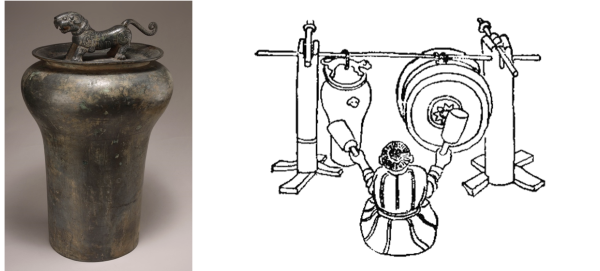

在周天子主持的大射禮中,虎皮也被用於製作天子所用的最高等級的箭靶,據宋代陳祥道《禮書·卷一百五》載,“王之大射,虎侯,王所自射也”(關於“射禮”,參見拙作《人豹之間:從君子豹飾到豹獵歸隱》)。另外,虎的形象也常常出現在諸多禮器和酒器上。《周禮·春官》載,“凡四時之間祀追享、朝享,祼用虎彝、蜼彝”,意即在正祭之間祭祀祖先,祼祀要用到器身上刻有虎的彝;一些酒器如青銅尊和青銅罍也以虎為造型(圖13)。除此之外,《周易·革卦》載“大人虎變,其文炳也”,意即君子在成長的過程中,其內在的品質會像老虎長大後身上的條紋一樣彰顯出來,於是虎與君子也聯絡在一起,再加上《禮記·聘義》中孔子曾說“……夫昔者君子比德於玉焉”,虎形玉佩在當時頗為流行。後來漢代十分風靡的虎形席鎮(圖14)也帶有相似的寓意。

圖14:(左上)虎形玉佩,山西博物院藏;(右上,下)大雲山漢墓出土銅虎鎮,南京博物院藏

從漢代開始,天子鹵簿(注:皇帝出行儀仗護衛)中也出現了以虎皮為軒的皮軒車,據《宋史·志第一百二》載,“皮軒車,漢前驅車也……取《曲禮》‘前有士師,則載虎皮’之義”。杜佑《通典·卷六十四》中記載,“漢制皮軒車,以虎皮為軒。晉宋(注:南朝劉宋)相因,駕四馬,皆大夫載。自後無聞。大唐備之大駕鹵簿,次於辟惡車後”。北宋延續了漢唐皮軒車的禮制傳統,但是卻將真虎皮改為畫虎紋,《宋史·志第一百二》載,“皮軒車……赤質,曲壁,上有柱貫五輪相重,畫虎文。駕四馬,駕士十八人。政和之制,用漆柱貫朱漆皮軒五(圖15)”,後來到了宋徽宗(1100-1126年在位)宣和元年(1119年),由於“禮制局言:‘舊鹵簿記有白鷺、鸞旗、皮軒三車,其制非古’”,於是將天子出行鹵簿改為五車之制(即青旌車、鳴鳶車、飛鴻車、虎皮車、貔貅車),所謂“萬乘一出,五車必載,所以警眾也”,原來的皮軒車被虎皮車所取代,繪有虎紋的五重相輪的繁複造型改為了簡約的畫有虎紋圖案的旗幟:“赤質,曲壁,中載虎皮旌,以絳帛為之,緣以赤,畫虎皮於上”,這一制度改革也影響了同時期的金代和後來的明清兩代。

圖15:《大駕鹵簿圖》中所繪的宣和改制前的皮軒車(佚名),中國國家博物館藏

虎的威猛讓百獸畏懼,也足以震懾人心,於是從古至今,人們都將虎與軍事和軍隊聯絡在一起。《左傳·莊公十年》記載了中國歷史上最早的“虎皮偽裝戰”,公元前684年,“曹劌論戰”讓齊桓公在長勺遭遇敗績,同年六月,頗不甘心的齊桓公聯合宋國再度攻打魯國,魯國公子偃“自雩門竊出,蒙皋比(晉代杜預注:“皋比,虎皮”)而先犯之。公從之。大敗宋師於乘丘。齊師乃還”,魯軍將士在公子偃的率領下將虎皮蒙於馬上實施偷襲,結果作為齊國盟軍的宋軍大亂,齊國被迫退兵。後來,晉楚城濮之戰爆發,據《左傳·僖公二十八年》載,公元前632年,“胥臣蒙馬以虎皮,先犯陳、蔡。陳、蔡奔,楚右師潰”,時任晉國下軍佐(即軍將副手)的胥臣率軍將虎皮蒙於馬上,率先擊敗了楚國右軍的陳、蔡軍隊。一千多年後的大唐帝國,當後突厥汗國阿史德·元珍侵擾邊境,唐軍名將王方翼發動“虎皮偽裝戰”大勝而歸,《全唐文·卷二百二十八》引《唐故夏州都督太原王公神道碑》載,“元珍寇邊,受命討擊……北至關,先與虜合戰,若驅猛獸、蒙皋比,莫之敵也。胡馬奔駭,獲其二啜,桑乾、舍利兩部來降”。正因蒙上虎皮嚇退敵人確有其效,所以近代才有了魯迅筆下的“拉大旗作虎皮,包著自己,去嚇唬別人”(《且介亭雜文末編·答徐懋庸並關於抗日統一戰線問題》)。

除了用作偽裝,虎皮也是行軍當中前方陣營遭遇敵軍後向後方部隊釋出的預警訊號。《禮記·曲禮上》載,“前有士師,則載虎皮”,孔穎達作疏解釋道,“若見前有兵眾,則舉虎皮於竿首,使兵眾見以為防也”,前方士兵將虎皮懸掛在竹竿頂部,後方士兵就知道遭遇敵人,以便提前做好準備。此外,先秦時期的西北少數民族還會用虎皮來製作弓袋,即“虎韔(chàng)”,如《詩經·秦風·小戎》中載“蒙伐有苑,虎韔鏤膺”,這種帶有遊牧民族色彩的虎皮弓袋在一千多年後的遼代軍隊中依然可以見到,被稱為“虎皮胡簶”。

除此之外,自春秋以來,繪有虎紋的青銅兵器和以虎的造型作為裝飾的軍樂器開始出現,前者主要以青銅戈為主(圖16),後者則包括了鎛(鐘的一種,《周禮訂義·卷七十三》載,“考鍾之制,有鎛、有鏞、有編鐘”)、錞(也稱為錞於,圖17)和鐸”。《國語·卷十一·晉語五》載,“伐備鐘鼓,聲其罪也,戰以錞於、丁寧(韋昭曰:丁寧,鉦也),儆其民也”,敲擊錞於的聲音能讓敵方的百姓警醒。《國語·卷十九·吳語》中記載了吳越兩國交戰,吳王親自敲鐘鼓、丁寧、錞於、振鐸給三軍助威,“昧明,王乃秉枹,親就鳴鐘鼓、丁寧、錞於、振鐸,勇怯盡應,三軍皆譁扣(歡呼)以振旅,其聲動天地”。雖然這樣的軍樂器在兩漢時期逐漸消亡,但由於東周時期戰亂頻繁,多有傳世之物:《文獻通考·卷一百三十四》載,“晉愍帝(313-318年在位)建興中,晉陵陳寵于田野間得銅鐸五枚,皆為龍虎形”;北宋《宣和博古圖》中亦有周代虎龍錞、虎錞的記載。

圖18:(左)秦國杜虎符左半部分正背面,陝西省歷史博物館藏;(右上)陽陵虎符,上書“甲兵之符,右在皇帝,左在陽陵”,中國國家博物館藏,任疆攝;(右下)右翊衛銅虎符,平涼市博物館藏

東周末年,軍中還出現了一種以虎為造型的器物——虎符,其重要性不言而喻,影響後世長達一千餘年。西周時期,《周禮·春官·典瑞》載,“牙璋以起軍旅,以治兵守”;東周末年,虎符取代牙璋成為了調兵遣將的信物。《史記·魏公子列傳》中信陵君竊符救趙的故事也許是最早關於虎符的記載,魏安釐王二十年(公元前255年),秦軍兵圍邯鄲,魏王畏懼秦軍不敢出兵救趙,大梁夷門監侯嬴獻計信陵君,“公子誠一開口請如姬,如姬必許諾,則得虎符奪晉鄙軍,北救趙而西卻秦,此五霸之伐也”,最終“如姬果盜晉鄙兵符與公子”,魏國發兵,趙國得以解圍。目前存世最早的虎符是秦國的杜虎符,上面金錯篆書“兵甲之符,右才(即“在”)君,左才杜,凡興士披甲用兵五十人以上,必會君符,乃敢行之,燔之事,雖毋會符行殹”(圖18-左),先秦時期以右為尊,虎符的右半部分由皇帝保管,左半部分則交給了駐守在外的將軍,五十人以上的軍事行動都需要“符合”,這也是“符合”一詞的來歷。虎符歷經秦、漢、魏晉,除唐代避諱李虎名號將虎符改為魚符、龜符外,到了宋代,隸屬中央的禁軍仍全憑虎符調遣:《三朝北盟會編·卷一百七十四》載,“今諸州郡隸將兵,用虎符調發者,樞密院之兵也;不隸於將兵者,州郡之兵也”。

到了元代,雖然聖旨金牌取代了虎符的調兵功能,但虎符並沒有完全消失,而是成為了象徵朝廷官員權力的印信。據《新元史·卷九十六》載,“正一品,三珠虎符;從一品,二珠虎符;正、從二品,一珠虎符;正、從三品,虎符”。值得注意的是,在有關元代的史料記載中,虎符也可以指乘驛的“圓符”(圖19),《元史·志第四十九》載,“站赤……驛傳之譯名也……遇軍務之急,則又以金字圓符為信,銀字者次之,由於管理混亂,大量“圓符”甚至流入到商人手中,《元史·卷二十二》載,“下至商人,結託近侍奏請,以致氾濫,出而無歸”,於是“武宗至大元年(1308年)四月,命諸王印符各準舊制,並追商人虎符”(《欽定續文獻通考·卷九十九》)。元代之後,虎符徹底退出了歷史舞臺。

除了以虎為造型的器物,古代軍中將士也多以虎為名號,其中最著名的便是虎賁軍。早在商朝末年,“虎賁”便用來指稱周王身邊最勇猛的將士,《尚書·周書·牧誓》載,“武王戎車三百兩,虎賁三千人,與紂戰於牧野”,後來在《周禮》的職官序列中,周天子的近侍護衛被稱為“虎賁氏”,負責天子防衛,以及在戰爭等特殊情況下出使地方傳達天子旨令,據《周禮·夏官·司馬》載,“虎賁氏掌先後王而趨以卒伍,軍旅、會同(注:諸侯朝見天子)亦如之。舍則守王閒(注:梐枑,天子出行宿處所設防衛木障),王在國,則守王宮。國有大故,則守王門。大喪,亦如之。及葬,從遣車而哭。適四方使,則從士大夫。若道路不通,有徵事,則奉書以使於四方”。到了漢代,漢平帝(前1年-5年在位)設定了虎賁中郎將一職,據宋代孫逢吉《職官分紀·卷三十六》載,“比二千石,後漢因之”。

到了唐代,因避“李虎”諱,軍中近衛軍之一被稱為“龍武軍”,《資治通鑑·卷二百六十六》載,“龍虎軍即唐龍武軍號,梁受唐禪,改武為虎”,直到後梁滅唐後才改為“龍虎軍”。宋代的中央禁軍並沒有以虎命名的軍隊,反倒是一些地方武裝以虎為名,比如辛棄疾組建的旨在維護地方治安的“飛虎軍”。明代直隸諸衛親軍中設有虎賁左衛,但其職權範圍十分有限,據《古今圖書整合·明倫彙編官常典司城部》載,僅僅“掌守衛皇城南面及巡警京城各門”。到了清代,八旗軍中的上三旗設有虎槍營,其職責據《皇朝文獻通考·卷一百八十一》載,“遇車駕搜狩……攜虎槍於前導侍衛前行,安營後偵虎豹出入”,也就是皇帝出行巡獵時的隨從護衛。

除了以虎為名號的軍隊,人們更多將虎用來形容勇猛的將士,《詩經·大雅·常武》中有“進厥虎臣,闞如虓虎”,彰顯了周天子軍隊的威武雄壯;《詩經·魯頌·泮水》中有“既作泮宮,淮夷攸服。矯矯虎臣,在泮獻馘”,講述了魯僖公在泮水迎接征戰淮夷的英勇將士凱旋,舉行獻俘大典。唐代杜甫的《觀兵》詩中,詩人在目送出徵將士時,發出慨嘆“北庭送壯士,貔虎數尤多”。宋代辛棄疾在《永遇樂·京口北固亭懷古》中感慨,“想當年,金戈鐵馬,氣吞萬里如虎”。正因將士如虎,繼而人們也用虎來形容擁有強大軍事實力的國家,比如東周時期秦國被東方六國視為“虎狼之國”,在《史記·蘇秦列傳》中楚王對蘇秦評價秦國:“秦,虎狼之國,不可親也”。

虎的威猛除了可以震懾敵人,在古人看來同樣可以震懾鬼魅。漢代以降直至明清,王侯將相墓葬神道旁的石像生中大多都有石虎的形象(圖20),既是地位的象徵,同時也具有鎮墓的作用。虎可以驅邪震鬼的思想或許最早源於《山海經》,《後漢書·禮儀志》劉向注引《山海經》載,“東海中有度朔山,上有大桃樹,蟠居三千里,其枝間東北曰鬼門,萬鬼出入也。上有二神人,一曰神荼毒,一曰鬱壘。主閱領眾鬼之惡害人者,執以葦索,而用食虎”,大意是東海一座神山上的大樹枝頭有鬼門,兩位神仙用專吃惡鬼的虎來鎮守;“於是黃帝法而象之,因立桃梗於門戶之上,畫鬱壘、葦索,以御兇鬼,畫虎於門,當食鬼也”,於是黃帝部落的先民們就將神仙、驅鬼的葦索和老虎畫在了門上,後來這種風俗便延續下來。

在漢代,據《風俗通義》載,“於是縣官常以臘除夕飾桃人乘葦茭,畫虎於門,皆追效於前事,冀以衛防也”,同時指出“虎者,陽物,百獸之長也。能執摶挫銳,噬食鬼魃。今人卒得惡遇,燒虎皮飲之。擊其爪,亦能辟惡”。與此同時,在漢代墓葬畫像磚和隨葬品上,還可以見到“虎食女魃”的裝飾形象(圖21)。魏晉之際,東晉幹寶《搜神記》中記載道,“今俗法,每以臘終除夕……畫虎於門,左右置二燈,像虎眼,以祛不祥。”到了唐代,居民家門上仍然喜歡畫上虎頭,據《酉陽雜俎·續集卷四》載,“俗好於門上畫虎頭,書“聻”(jiàn)字,謂陰刀鬼名,可息疫癘也”。後來從宋代開始,由門神畫發展而來的年畫開始盛行,虎成為了年畫的重要題材。明清時期,民間還出現了給小孩子戴虎帽、穿虎鞋、睡虎枕、圍虎兜的習俗(圖22),祈求虎可以驅邪避兇,護佑孩子們健康成長,這種傳統一直影響至今。

責任編輯:臧繼賢

校對:丁曉