最近新能源相關的基金大跌,我買的3支基金已經跌幅過半,如果再跌下去恐怕有些人要上天台了。而與之相呼應的則是新能源汽車售價的全面上漲,自2021年底國家宣佈降低對新能源汽車的補貼之後,各大品牌紛紛開始了價格調整,漲幅最低的品牌小幅度調整幾千塊錢,而更多“良心”企業則是獅子大開口漲了快接近一萬塊,大有“沒有補貼我就活不下去”的意思。我粗略估算了一下,如果按照這個漲價幅度和速度計算,如果哪天國家徹底停止對新能源汽車的補貼,恐怕現在那些賣十幾萬的“破爛”要一口氣賣上二十萬。

冷靜,我沒有針對誰的意思。

如果把國家對新能源汽車的補貼形容為一陣風的話,曾經的風大得可以把“豬”都吹上天,而現在風正逐漸減弱,某些“不堪重負”的“肥豬”開始一個接一個的落地,至於落地姿勢是否優美,這就完全取決於豬自身的身體彈性如何了。

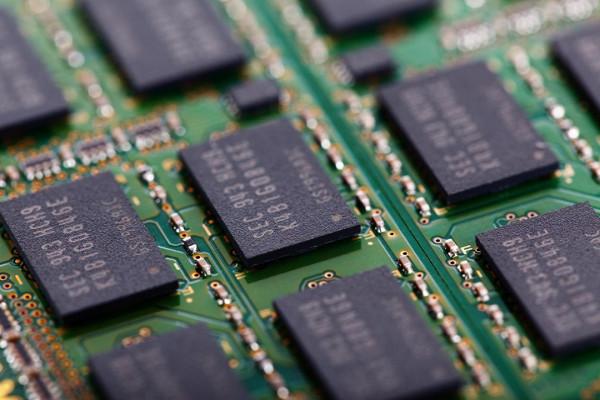

除了補貼退坡之外,另一個影響新能源汽車價格的因素就是材料,自2020年下半年開始,晶片“荒”就成了新能源汽車漲價的一個重要藉口,而除了汽車之外,隔壁顯示卡晶片的需求也因為“挖礦”需求的增多而大幅度增加。但隨著時間的推移,臺積電、三星等工廠的產能擴建完畢以及疫情逐漸得到控制之後,晶片的價格開始得以回落,還是以顯示卡為例,相較於2021年年中時溢價超過100%來說,目前顯示卡價格普遍只溢價了30%左右,已經算有所“收斂”。

對於汽車行業來講,晶片產能的提升是一件不爭的事實,幾乎徹底解決了客戶的需求問題,如果現在哪個企業還在用“晶片缺貨”為藉口“維持”汽車價格,那純粹就是貪得無厭。但除了晶片之外,還有電池等元器件可以影響車輛的價格。從目前網路上公開的資料來看,鋰電產業鏈部分產品價格在2月8日的價格再次大幅上漲,電池級碳酸鋰漲1.4萬元/噸,均價報38萬元/噸;各規格氫氧化鋰漲1.05萬元-1.15萬元/噸,最高報31.4萬元/噸。磷酸鐵鋰漲7500元/噸,報13.75萬元/噸,相較於2021年7月的價格,目前原材料價格綜合上漲接近20%,而碳酸鋰更是上漲了超300%。

這波原材料的漲價並非沒有徵兆,自2020年開始部分稀土礦場就受到了疫情的嚴重影響,並且隨著環保之風颳遍整個地球,許多相關的稀土開採行業也受到了限制,輕則減產,重則停業。有新聞顯示,自2020年開始整個和電池有關的稀土開採市場就已經出現了嚴重供需不平衡,並且隨著智力等第三世界國家對稀土出口展開限制,其對整個市場的影響也就愈發嚴重。

也許人力成本的控制會簡單一些,但材料成本的控制更多的受制於貿易情況以及當地政府的有關政策,比如咱們中國如果限制某些稀土資源的出口,那全球市場的稀土價格就會發生大幅度的波動。當市場全球化之後,分工協作也變成了一件全球化的事情,如果在某個環節上出現問題,那受影響的絕不僅限於某個地區,而是整個終端的消費人群。

支撐新能源汽車發展的並不是消費群體的真實需求,而是各國政府為了刺激經濟發展,不讓市場停滯而推行的一項“新政”。雖然有政府在後面背書,但資金的介入主體依然是資本家,他們有一個非常明顯的特徵那就是“趨利”,在獲得利益的過程當中可以打出各種口號來刺激市場,比如“環保”,比如“彎道超車”,但實際的目標其實只是為了掙錢。一旦這個行業出現任何“風險”,那與之相關的股票和基金就會動搖資本背後的決策者,股票的下跌也就成了順理成章的事情。以我購入的三支新能源基金為例,在2021年年底時它們漲到了一個高點——相較於其2019年開始募集時的價格已經翻了差不多3倍,但隨著新能源汽車補貼的滑坡,新政一出之後截止2022年2月11日,與新能源汽車相關的基金下跌幅度已經快接近50%。

國家原本計劃透過補貼的方式扶持出一個全新的市場,並希望這個市場最終能夠自力更生形成良性的迴圈,但在行業的初期由於監管以及制度等問題沒能塑造一個良好的市場環境,使得某些企業趁虛而入魚目混珠,紛紛靠“騙”的方式吸走了行業的補貼,讓許多真正想要做好產品的企業寒心。同時,補貼資金沒有進入真正需要的企業手中,而是被某些企業“騙”進了口袋,變成了資產轉移到了別的名目之下。

在風大的時候他們喝酒吃肉,現在風小了卻一個個急著哭窮紛紛要給產品漲價,在我看來真的是連面子都不想要了。