楊姓是中國大姓之一,名列第六,僅次於王李劉張陳,目前人口近4300萬。

“楊”的本義是對一切楊柳科楊屬植物的泛稱,後來用作周代的國名,也用作姓氏。

楊氏族人在中國歷史上曾建立過兩個王朝,第一是享國37年的隋朝,第二是享國46年的楊吳王國。

楊姓名人如楊朱,楊雄,楊敞,楊震,楊堅,楊素,楊繼業為首的楊家將,楊萬里,還有明初的三楊“楊士奇、楊榮、楊溥”等。

楊氏中還有一位有名的神仙,即二郎神楊戩。不過二郎神有三姓,即李趙楊。他在儒家裡被定義為李冰的兒子,道教中是趙昱,民間體系中是楊二郎。

楊姓的主要來源於姬姓,屬於周朝王室,即周文王和周武王的後裔。

這個姓氏的形成可以追溯到西周末年建立的楊國。

楊國建立於前786年,是一個侯爵國,大致在今山西省洪洞縣一帶,第一位國君叫作姬尚父。他是周宣王的小兒子,也是周幽王的弟弟。

楊國在中國歷史上存在感很低,因為其不過存在了100多年就被晉國第19任君主晉獻公姬詭諸滅了。

之後,楊國的族人逃亡後便以楊為姓氏了。故此,這一支楊氏的始祖應該是姬尚父。

晉獻公滅了楊國後,把楊地給了弟弟姬伯僑作食邑。

姬伯橋是晉武公姬稱的二兒子,也是晉獻公的二弟,也是晉文公重耳的二叔。

後來,姬伯僑的孫子姬突(羊舌突)又以羊舌為食邑,所以這個家族又以羊舌(今山西省境內)為姓,姬突的兒子叫羊舌職,羊舌職的兒子叫羊舌肸(xī),也就是羊舌叔向,是晉悼公姬周時期著名外交家政治家,與鄭國的子產、齊國的晏嬰齊名。故此,羊舌突是現在的羊舌氏和羊氏共同的得姓始祖。

可惜,到了羊舌肸兒子羊舌食我(字伯石)這一代時,羊舌家族受祁氏牽連,遭到了滅族。

此期,晉國世卿家族越來越強勢,家族利益之爭也越來越白熱化。

晉國除了狐氏、趙氏、先氏、胥氏、郤氏、欒氏、魏氏、智氏、範氏、中行氏、韓氏等世卿家族之外,還有兩支頗有分量的大夫家族,此即祁氏與羊舌氏。

祁氏最著名的家主是祁奚,也就是歷史上那位著名的“內舉不避親,外舉不避仇”的祁黃羊。

而傳到祁黃羊的孫子祁盈這一代時,祁家已經很經混亂不堪了。

祁家有兩個家臣,一個叫祁勝,一個叫鄔臧,二人追求另類生活,居然玩起了換妻遊戲,即“通室”。

這事情讓祁盈知道了,就把二人抓了起來。

可是後來的結果很意外。

祁勝透過關節,找到時任上軍佐的荀躒,荀躒又去找晉悼公的曾孫晉頃公姬棄疾,然後,晉頃公反而將祁盈抓起來處死了,罪名是叛亂。

然後,晉頃公又把屠刀砍向了羊舌氏,罪名是助亂。

就這樣,在晉頃公即位後的第十二年,即前514年,羊舌氏被滅族。

欲加之罪,何患無辭。佔有大量封邑的羊舌氏早已成了世卿家族們覬覦的目標。

幸好,羊舌食我的兒子羊舌道逃了,逃到了華山,居住在弘農華陰(陝西省華陰縣),以祖宗封地楊邑為姓,改名楊道,自此,弘農楊氏後代開基各地,成為楊氏繁衍發展的主流,史稱楊氏正宗。

因為此係楊氏的始祖是姬伯橋,所以姬伯橋也被尊為天下“楊氏”得姓始祖,即楊伯橋。

而弘農楊氏的開基始祖則是楊敞,楊敞是司馬遷的女婿,漢昭帝時期的丞相。

楊敞的父親叫楊毋害,楊毋害的爺爺是西漢赤泉侯楊喜。楊喜就是在東城斬殺項羽的五人之一。

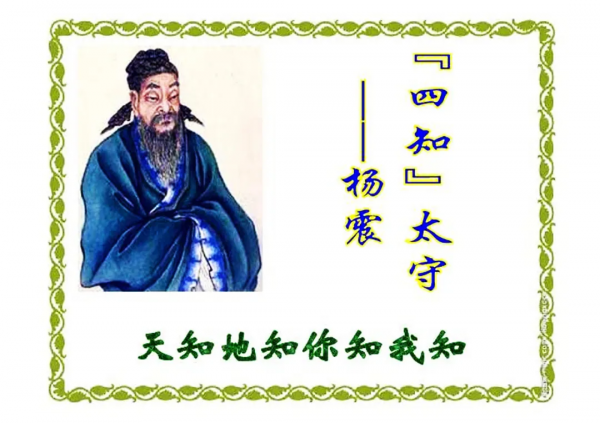

楊敞的玄孫楊震官居東漢太尉,號稱“關西孔子”,關於他有個“四知”的故事。當他前往郡里路過昌邑時,從前他推舉的荊州茂才王密任昌邑縣長,去看望楊震,晚上又送給楊震金十斤。楊震說:“老朋友知道你,你為什麼不知道老朋友呢?”王密說:“現在是深夜,沒有人會知道。”楊震說:“天知、神知、我知、你知,怎麼說沒有人知道呢。”王密只好慚愧地離開了。

楊震的兒子楊秉、孫子楊賜、重孫楊彪都是太尉,時稱“四世太尉”、“東京名族”。

而楊彪有一個兒子就是被曹操殺了的楊修。

而三國一統為晉後,晉武帝司馬炎的岳父楊駿、兩任皇后楊豔、楊芷都是楊震的後代,都出自弘農楊氏。

此外,和其他姓氏一樣,楊氏也源於改姓。

如三國時,諸葛亮平定哀牢夷後,賜當地少數民族為趙、張、楊、李等姓。

北魏孝文帝遷都洛陽後,施行漢化政策,把莫胡盧氏改為楊姓。在白族中,楊姓一直是主要姓氏,也屬於漢化改姓為氏。

在隋初,則有隋文帝為了表彰功臣尉遲崇,下詔賜國姓楊氏。

弘農楊氏在南朝時期因遭宋武帝劉裕清洗,不復當年興盛,而在隋唐時期的楊素卻是真正的弘農楊氏後裔。

楊素是隋初的軍事家、權臣,助楊堅一統天下,又助楊廣繼承皇位。

那麼,隋朝的建立者楊堅屬於哪一支楊氏呢?

在《北史·隋本紀》中記載,楊堅是“漢太尉震的十四世孫”,而據大歷史學家陳寅恪推斷:“從文帝母系來看,楊家本系可能是山東的楊氏。”

楊素死後,其子楊玄感起兵反隋,弘農楊氏都紛紛做出響應,這似乎便證明了楊堅一系並非弘農楊氏。

但正是因為弘農楊氏名氣之響,所以後世楊氏都以出身弘農楊氏為榮,這才有了“天下楊氏出弘農”之說。

關於楊氏的播遷,自然發源於楊國,即山西洪洞,春秋時楊國為晉國滅亡後,楊姓便向西發展繁衍,先後遷入陝西、山西、河南。

春秋戰國時期,又有楊氏族人遷入江漢地區、江西、江蘇和安徽。

秦漢時期,楊姓有不少族人由湖北、陝西入川。

自西晉永嘉之亂”後,又先後遭遇唐代“安史之亂”、宋代“靖康之亂”,楊姓子孫為了避亂,大舉南遷,主要以福建為遷播中心,進而遷到兩廣之地。

而如今潮汕地區的大多楊姓居民都奉楊繪為始祖,他是宋仁宗時進士,曾先後任翰林學士、御史中丞。晚年棄官南下,創槎橋村(今廣東省揭陽市榕城區仙橋街道槎橋村),成為揭陽楊氏開基始祖。

自此,楊氏一支在此繁衍生殖,並蕃遷潮汕各地。

而在廣東揭陽市,還有另一支楊氏很興盛,那就是位於揭西縣鳳江鎮的鳳湖楊氏。

當然這一支也出自楊繪,因為這一支楊氏的先祖楊三陽原居槎橋鄉,後移居揭陽,後歷子楊公道,曾孫楊梅軒則移居鳳湖,成為鳳湖楊氏的開基始祖。

明清時期,楊姓開始了大規模向海外遷移,多從福建、浙江、廣東出發,移居的主要地區有泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、斯里蘭卡、孟加拉、越南、寮國、柬埔寨等國家。

綜上所述,楊氏主脈出自姬姓,血緣始祖應為周文王姬昌和周武王姬發,祖地則是山西洪洞。春秋前後產生兩支楊氏,始祖分別是姬尚父和姬伯橋。而姬伯橋這一支楊氏逐漸發展成為大族——弘農楊氏。姬伯橋因此成為楊姓得姓始祖。而弘農楊氏的開基始祖則是姬伯橋的後裔楊敞。而使弘農楊氏中興並得以發展的則是楊震。之後則有揭陽楊氏開基始祖楊繪和鳳湖楊氏的開基始祖楊梅軒等。

而楊氏著名的堂號則是弘農堂、關西堂、四知堂,這些都和楊震有關。