1974年,陝西驪山北麓的農民正在挖掘一口井。然而,他們卻在挖掘的過程中突然碰到了一個空穴,接著他們又挖出了一個陶俑的頭。

農民們都很害怕,他們以為自己驚擾了地下的鬼神,不斷祈禱神靈保佑自己。同時,他們又半信半疑地將這些作為文物上交給了當地的文物管理者。為了表揚農民們上交文物的行為,文物局給每個農民獎勵了一輛新的腳踏車。

之後,考古學家開始挖掘、搶救和補修文物,一直工作到今天。而從那一天起,被農民發現的秦始皇兵馬俑的訊息傳遍世界。

一、生前營造,巨大的陵園工程

驪山是一個有故事的地方,除了女媧傳說和驪山老母之外,還是許多帝王故事的發生地。在驪山,曾經有周幽王的“烽火戲諸侯”,有唐玄宗“秀恩愛”的華清池,有蔣介石被活捉的“兵諫亭”,更有空前絕後的秦始皇陵……

公元前259年,邯鄲城誕生了一個長相普通的男嬰,他就是中國歷史上第一個統一中國的皇帝。在西方國家眼裡,他就是“東方的拿破崙”。13歲那年,秦始皇繼承了秦國國君的王位。同年,秦始皇的陵園工程開始動工。

32歲,他在故都雍城舉行了成人禮,從此正式登基,“親理朝政”。39歲,秦始皇打敗了崤山之東的最後一個諸侯國,並俘虜了齊王,完成了統一中國的大業。接著,他又頒發了一系列有利於國家統一的法令和措施,逐步鞏固著中國歷史上第一個統一的政權。

50歲,他在攜帶少子胡亥(後來的秦二世)外出遊玩的途中,病逝於“沙丘平臺”(河北省鉅鹿縣),也因此結束他叱吒風雲的政治生涯。

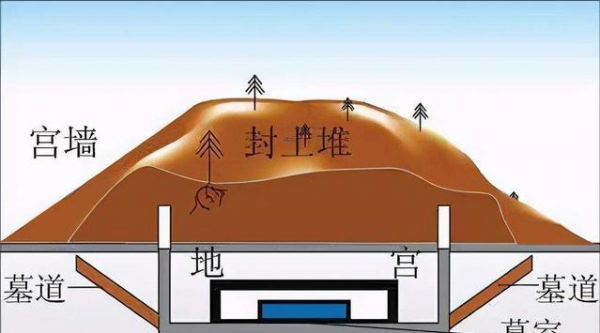

家喻戶曉的秦始皇陵墓,就坐落在驪山北麓的一座山丘之下。1974年,考古學家一開始認為,秦始皇陵只是當初被挖開的一個墳頭(封土堆)和地宮。

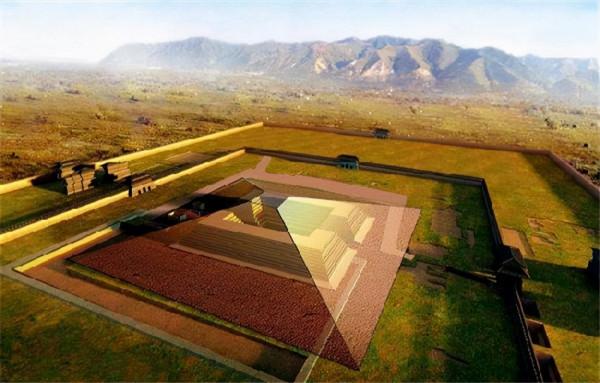

但是,歷經幾十年的挖掘之後,人們發現,秦始皇陵是一個巨大的墓葬群,在四個方向都有不同的古墓群,如寢殿禮儀建築、軍隊、戰車等。

在整個封土外圍,還有兩道長達10千米的內城垣和外城垣。在封土周圍以及東、西、南、北側,分別分佈著幾百座地下陪葬坑。

在司馬遷的《秦始皇本紀》中,秦始皇陵“墳高五十餘丈”,按照當時一丈2米多為計算,秦始皇陵的墳頭高達115米。

1961年,當地對秦始皇陵的墳頭進行了重新測量,高度為43米。1982年,專家在部隊技術兵的協助下,對秦始皇陵的封土再次進行了測量,結果是55.05米。後來,航空測量的資料結果也與此相近。

歷經兩千多年,無數次風吹雨打,數次高達8級的地震,秦始皇陵封土堆的高度也只是比原來下降了一半多。封土底部是長方形,東西寬485米,南北長515米,佔地面積約25萬平方米。

在先秦時期,諸侯國君王生前修建陵園蔚然成風。如趙肅侯15歲就開始建築“壽陵”了,平山縣中山國王陵墓也是生前營造的。

而秦始皇的陵園,從他13歲一直修建到50歲去世都還沒有完工,在他去世後秦二世登基的第二年,才基本完工,前後歷時38年之久。

根據史書記載,秦始皇的陵園工程,可以分為前後三個階段。

第一階段在秦朝統一之前,這一階段為期26年,主要展開陵園的設計和主體工程的施工,並初步奠定了陵園的規模和基本佈局。

第二階段是在統一全國至其後的9年,此階段為陵園的大規模修建期。《史記》記載,“及並天下,天下徒送詣七十餘萬。”即短短9年,光修建陵園就徵用了工匠及奴隸70多萬,並基本完成了陵園的主體建築部分。

第三階段是陵園的收尾階段。這一階段主要是從事陵園封土和收尾工作,秦始皇陵園的封土是一個正方形土錐,因此被美國人稱為“黃土金字塔”。

然而,到了這裡,整個陵園仍未完全竣工。因為,當年爆發了波瀾壯闊的農民起義。陳勝、吳廣的起義軍中,有一個叫“周文”的將領,率領起義軍一路攻打到了習水(現在陝西省新豐鎮)附近,這距離秦始皇陵的建築工地也很近。

起義軍逼近,威脅咸陽。秦二世才剛剛上位不久,缺乏戰爭經驗,只好以“為之奈何”向群臣發問。群臣當中,有一個叫“章邯”的人建議:“盜已至,眾疆,今發兵近縣不及矣,驪山徒多,請赦之,授兵以擊之。”

章邯的意思是,既然“賊寇”已經到來,我方的軍隊都在邊疆戍守,現在發兵到習水附近已經來不及,而驪山奴隸眾多,不如赦免了他們,並直接率領他們回擊周文起義軍。

秦二世拍手叫好,立即任命章邯為將領,讓他率領修陵大軍回擊周文的軍隊。至此,戰端四起,尚未完全竣工的陵園工程不得不倉促中止。

二、秦兵馬俑,揭皇帝陵園一角

上個世紀七十年代之前,有關秦始皇陵的記載和推測都只能停留在紙面上或史書裡。一直到了1974年,陝西驪山北麓的農民一鍬驚醒了沉睡的兵馬俑。

這一驚人的發現,也揭開了秦始皇皇帝陵園的一角。呈現“品”字型排列的三個兵馬俑,總面積就達到了2萬多平方米。然而,這只是其中的一部分俑坑。

已經出土各種兵器幾萬件,與真人真馬一般大小的陶俑、陶馬7000多件,戰車一百多輛。排列整齊的兵馬俑,彷彿正在等待檢閱,波瀾壯闊。

秦人尚武,可見一斑。真人一般的兵俑,身高一般都在一米八左右,個個魁梧威猛,留著八字鬍鬚,表情冷峻。史書《六韜》記載了秦漢徵選騎兵的標準“長七尺五寸以上。”

“七尺五寸”相當於今天的一米七三以上。不僅如此,騎士還需要高大健壯、擅長騎射、身手敏捷、四十歲以下,可見徵選騎兵之嚴格。

在一號俑坑,有由射手、步兵和戰車組成的氣勢磅礴的長方形士兵陣,讓人驚心動魄。三排弓弩手組成軍陣前鋒,左右兩邊的武土形成側翼,尾端一列武士擔任後衛。中間步兵則與戰車插空,排成38列,是秦軍的主攻力量。

當時,戰車非常具有攻擊力,也是較為先進的武器裝備,符合兵家“強弩在前,鎖戈在後”、“材士強弩,翼吾左右”的佈陣原則。

俑坑之中,有三排204名免盔束髮、身著戰袍的兵俑。考古學家認為,這些不著頭盔、不掛甲片的兵俑,很有可能是秦軍的“陷隊之士”,即現在所說的“敢死隊”。他們衝鋒陷陣,配合主力攻擊,戰鬥意志極為恐怖,令敵人聞風喪膽。

面對有軍功之人,秦國的獎勵也頗為豐厚,把軍爵分為二十等級,按斬獲敵人首級的數量晉爵。伙食的標準也會因為爵位的高低而有所不同。如果士兵戰死,家人繼承並享受爵位,名利雙收。

在製造兵器方面,秦國已經按照標準制造,《秦律十八種》要求:“為器同物者,其小大、短長、廣夾(狹)亦必等。”而兵俑手中配備的實戰武器——青銅劍,亦是如此。

俑坑中出土的兵器,有被深埋了兩千多年的青銅劍。青銅劍剛出土時,亮麗如新。考古學家分析之後發現,青銅劍表面有鉻鹽氧化層,可以防止腐蝕、而且耐熱。在西方,這種保護技術一直到了20世紀中葉才有。

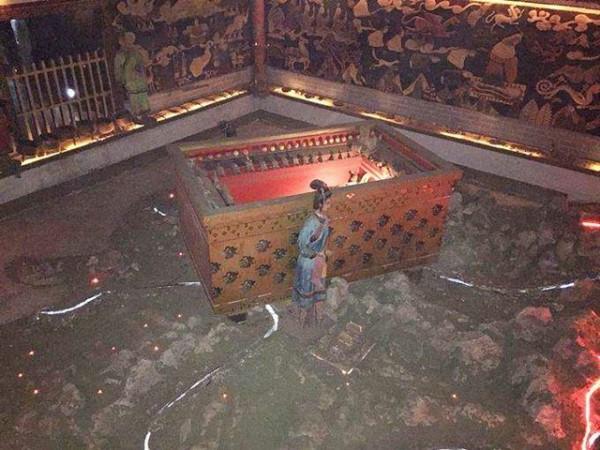

開挖後的二十多年以來,秦始皇陵園考古發現接連不斷。秦始皇陵儼然一座精緻而華麗的地下宮殿,不但有軍隊和馬展,還有帝國政府不同的辦公區域。

在秦始皇陵東側,有100多座馬展陪葬坑,17座陪葬墓。在西側,還有61座小墓坑,31座珍禽異獸陪葬墓以及1座曲尺形馬展陪葬坑。

然而,秦始皇陵周圍的陪葬群開挖了這麼久,為何遲遲不開挖封土下的的地宮?其實是出於保護文物的考慮。

三、核磁共振,探索新考古技術

2000年以前,我國文物考古勘探主要利用“洛陽鏟方法”。所謂的“洛陽鏟方法”,實質上是一種“打孔”的方法,可用於瞭解瞭解地層、土質情況,常見於地質勘探活動。

該方法儘管判斷地下文物的類別準確、誤差小,但是效率低、成本高,而且容易損毀文物,所抵達的深度也非常有限。如果碰到石塊、地下水、砂礫層等,也無法穿越。

作為古代帝王的陵墓遺蹟,我國一直主張以保護為主。如果出土的文物不能夠得到很好的保護,也會限制挖掘工程。以兵馬俑為例,我們現在看到的兵馬俑是土色的或灰色的,使得很多人以為那就是兵馬俑原來的樣子。

其實不是的,兵馬俑剛出土時是彩色的,主要以硃砂、天藍、紫色等顏色為主,高階的軍俑還有黑色。然而,出土之後因為長期與空氣接觸,兵馬俑表面的彩漆迅速變幹脫落。

2002年6月,國家科技部高新技術司“863”專家組在“資訊獲取與處理技術”主題下,設立了“考古遙感與地球物理綜合探測技術”的研究課題。

該研究與中國煤炭地質總局航測遙感局、中國地質調查局合作,並以“秦始皇陵”為總目標,研究探索我國考古新技術——核磁共振法。

核磁共振法是現代世界的高新技術,可以對陵墓進行無損探查,也是目前唯一直接探查地下的新方法。

如果我們放一種特製工具,對地下的氫核(質子)進行激發,就會使得氫核的能級產生躍遷,即產生核磁共振。

“863”計劃中“考古遙感與地球物理綜合探測技術”的研究,任務之一是直接探測秦始皇陵封土堆下的地宮,距離地面多深,是否含水,含水多厚,防滲牆是否在起作用,是否進水,等等。

同時,這也是我國成立以來對秦始皇陵墓投放資金最多、技術水平最高的一次考古勘察工作。

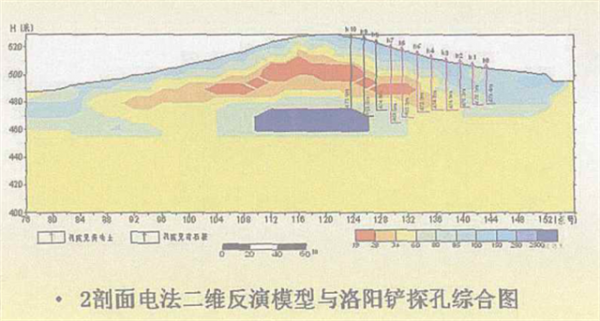

研究從2002年9月一直進行到了2003年9月,為期一年,終於取得了預期成果。研究表明,秦始皇陵地宮在海拔440-480米的深處。

封土堆上的4個探測點下方,有兩個含水層,兩個含水層分別位於海拔480-490米和海拔440米以下,而海拔440-480米確實無水區。

地宮的防滲牆仍在起作用。探測表明,地宮的四周存在著厚厚的夯土牆。這些夯土牆寬約15米,高約30餘米。東西長約145米,南北寬約125米。

地宮沒有進水。專家們發現了地宮內部有一個複雜的排水系統。這是一個U形的通道組成,東邊長778米,西邊長186米。

這樣修建是為了阻止水流入墳墓深處。這一結果也可能會驗證司馬遷在《史記》裡說的“穿三泉”,即修建秦始皇陵地宮時有排水渠,而且兩千年來排水渠的阻水效果仍然存在。

核磁共振法,再配合彈性波法、放射性法、地溫法等其他方法,其探測結果為推斷地宮的完好性提供了重要依據。同時,這也是世界上核磁共振技術首次運用於考古界。

我國專家的研究成果得到了國外同行的高度重視,同時我國的“人民日報”、“科技日報”等多家媒體都做了報道。

結語

自公元前210年秦始皇駕崩於“沙丘平臺”之後,後世對其的評價一直不絕於耳。或曰暴君,或曰祖龍,明人李贄說他是“千古一帝”……

秦始皇結束四方戰亂,建立大一統的中央集權制度,“百代都行秦政法”。只可惜,秦始皇只是在形式上完成了大一統,賦稅和徭役壓得百姓喘不過氣來。如此勞民傷財,分崩離析是必然。但他為漢朝的崛起探明瞭方向,至漢武帝,才真正奠定中華民族的格局。

目前,針對秦始皇留下的陵墓遺蹟,還不能用傳統的方法挖掘。因此,秦陵地宮重現於世,只能留給未來。

參考文獻

[1]段清波.秦陵考古遙感與地球物理綜合探測技術[J].中國文化遺產,2004(03):23.

[2]劉士毅,袁炳強,呂國印,等. 綜合地球物理方法在探測秦始皇帝陵地宮中的應用[J]. 工程地球物理學報,2004(3). DOI:10.3969/j.issn.1672-7940.2004.03.003.

[3](意)馬克·羅斯,(比)埃蒂·博恩-穆勒,(意)喬治·費雷羅著.偉大的考古學家與探險家[M]. 2020.