1945年8月15日,日本宣佈無條件投降,裕仁天皇在廣播中宣讀了投降詔書,日本街頭一片死寂,有人隱隱啜泣,他們並非為自己發動侵略戰爭的行為懺悔,而是痛惜日本沒有取得侵略戰爭的勝利。

另一邊,日本侵華總司令岡村寧次沉默著聽完了天皇宣佈投降的廣播,他心裡有著深深的不甘,他失敗了,可是侵略的種子依然在他心裡生長著。

侵略計劃

岡村寧次覺得日本還沒有到窮途末路的時候,他還想要繼續打。甚至關掉廣播之後,他還對自己手下的八十萬大軍下達了四個字的命令:“繼續戰鬥!”

不過,勝利的天平已經傾斜到正義的一方,岡村寧次無論怎樣歇斯底里,都只不過是最後的瘋狂,沒有人會容忍日本繼續侵略,日本也已經是強弩之末,沒有繼續作戰的能力了。再者美蘇兩國已經決定阻止日本的戰爭,兩顆原子彈已經降臨在日本的國土,日本不能也不敢繼續發動戰爭。

漫長而折磨的第二次世界大戰落下帷幕了,中國承受了最多的苦難,從1931年九一八事變開始,十四年來,每時每刻,中國人民都在堅持與侵略者鬥爭,終於迎來了曙光,這是一次偉大的勝利。但是岡村寧次始終接受不了自己的失敗,在他眼中,中國人是一群東亞病夫,自己帶領的是精兵強將,怎麼就輸了呢?

關於侵略中國這件事情,岡村寧次一直是急先鋒。第一次世界大戰結束之後,岡村寧次就瞄準了中國這塊地盤,日本是島國,土地貧瘠資源匱乏,供養不起眾多的人口,更無法滿足日本蓬勃的野心。但是中國不同,岡村寧次受命前往山東等地執行任務之後,便認為中國地大物博,而且政府昏聵,百姓愚昧,這簡直是最適合日本搞侵略的地方,從那一刻,針對中國的侵略計劃就成型了。

此後,岡村寧次便在政府中不斷提及對於中國的侵略計劃,他的提議正符合日本政府的利益需求,他們急需擴張和掠奪。而且當時全世界都處在戰爭陰雲之中,歐洲希特勒的執政讓擴張主義和軍國主義之風氣瀰漫全球,日本國內渴望發動戰爭,於是,一場人類歷史上殘忍的侵略開始了,岡村寧次是侵略計劃的制定者,更是衝在最前方的執行者。

末路窮途

在正式進行侵略之前,岡村寧次認為中國不堪一擊,尤其是九一八事變之後東北失陷,更助長了岡村寧次的野心。全面侵華開始之後,岡村寧次預判只需三個月的時間,日本就可以全面佔領中國,隨後便可以背上,藉著中國的土地與蘇聯作戰,一步步蠶食整個亞歐大陸。

但是這一次,岡村寧次想錯了。面對亡國滅種的危險,中華民族的兒女展開了一場曠日持久的反侵略戰爭。儘管中國如此貧弱,儘管軍隊如此落後,可是,日本始終沒能完全佔領中國,儘管中國國土大半已經淪陷,可是岡村寧次卻感受到,這一次,勝利變得不再那麼容易了,中國各地,每個角落都充滿著抗日的力量。

這樣的情況超出了岡村寧次的認知,幾個月之後,岡村寧次預想的閃電戰變成了漫長的拉鋸戰,隨著時間的推移,勝利也離岡村寧次越來越遠。

在得知日本國內決定投降的時候,岡村寧次堅決反對,對他而言,這意味著他心中軍國主義的理想徹底失敗了,他四處遊說天皇,拒絕投降。其實裕仁天皇對於投降之事也不情願,可是美國已經快要把槍口對準天皇的腦袋了,這種情況下,留給日本的選擇並不是投降與否,而是想要損失小些的投降,還是更慘烈一些的投降。

最終,岡村寧次也不得不接受現實,縱然他還有八十萬大軍,可是在戰爭末期,日本哪裡還養得起八十萬軍隊?這些士兵也早已經打不動了,一個個等著船把他們接回國去,岡村寧次的瘋狂早已經無人理會。

出乎意料

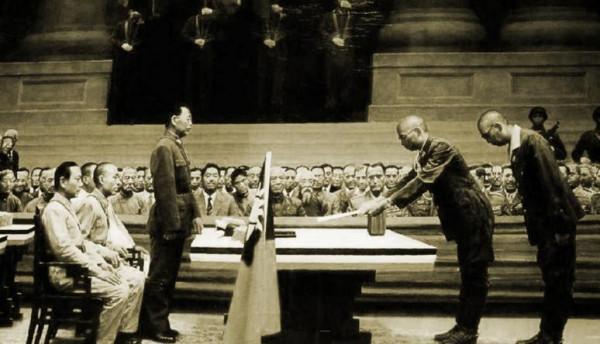

9月9日,在南京舉行了中國戰區受降儀式,昔日風光無限的岡村寧次成了投降的一方,當天十點,岡村寧次雙手顫抖著在投降書上籤下了自己的名字,交給了中國代表何應欽。

作為戰爭的策劃者之一,岡村寧次罪孽深重,即便死上一百次也不為過。但是當時南京國民政府對於岡村寧次的態度讓所有人大跌眼鏡。受降儀式結束之後不久,何應欽便厚顏無恥地說:“我國境內當有日軍一百零九萬人,如驟將岡村列入罪犯,公開發表,對於繳械事宜恐有影響也。”

依照何應欽的意見,岡村寧次不能殺,不能判刑,否則會影響大局,但事實當然不是這樣的。岡村寧次作為主要戰犯竟然逃過一死,一切都是因為國民政府與日本間達成了齷齪的交易。老蔣在抗戰結束之後便迫不及待想要打內戰,掃除自己大權獨攬道路上最後的障礙,這個時候,老蔣需要大量計程車兵。

恰好,日本還有很多士兵根本沒來得及撤回日本,老蔣看中的就是日本這些兵力,他竟然想到用這些侵略者幫助自己打內戰。因此日本投降的訊息傳來,老蔣私下找到岡村寧次談判,他願意幫助岡村寧次脫罪,當然,岡村寧次要把手中的兵馬移交一部分給老蔣。

對於岡村寧次而言,這可是一筆穩賺不賠的買賣,他立刻就同意了。

於是,在各地戰犯紛紛被處死的時候,岡村寧次這個頭號罪犯竟然還留在中國境內過著逍遙自在的好日子,直到1948年,老蔣扛不住壓力,才讓岡村寧次站出來受審,但最後審出來的結果竟然是無罪釋放。1949年,岡村寧次安然回到了日本。

岡村寧次沒有受到懲罰,這是中國的恥辱,中國人民贏得了戰爭的勝利,卻輸給了老蔣的私心,這一事件,足以讓老蔣永遠被釘在恥辱柱上。