文|悅悅

編輯|悅悅侃歷史

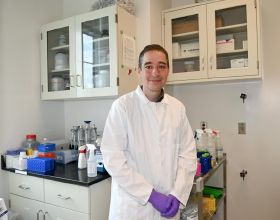

2020年10月,在大連某軍事療養院中,為了祖國解放奉獻大半生的王扶之將軍手寫了一幅字——“不忘初心”,提醒著我們牢記使命、不忘初心。

王扶之將軍一生參加過抗日戰爭、解放戰爭、朝鮮戰爭、西沙保衛戰等大大小小上百次戰爭。

為了給全國人民謀幸福,很多年他都堅持在軍隊建設第一線。

自從加入紅軍,他整整十八年都沒有返回家鄉,甚至當他返回家鄉的時候,與老父親面對面都沒有認出來彼此。

這是怎麼回事呢?

熱心的父親搭載著陌生的兒子

時間回到1953年,剛剛因身體原因從朝鮮戰場退下來的王扶之得到了大把的休息時間,忙了半輩子的他不知道怎麼安排自己的時間。

當他詢問自己的警衛員:“部隊如果給你放長假,你會選擇去哪裡?”

警衛員沒有猶豫地回答道:“報告首長,當然是回家看看父母。”

這樣的回答既平常又平凡,傳到王扶之的耳邊卻讓他沉默了良久,對家人的愧疚之情湧上心頭。

是該回去見見自己的父親了,自從參加紅軍以來自己還沒有回過一次家,不知道家裡是什麼情況。

就這樣王扶之穿上一身樸素的軍裝,沒有麻煩組織,獨自一人踏上了回家之路。

王扶之師長出生在陝西,他首先搭乘火車經過幾天的時間到達西安,又搭乘汽車到達陝西省子洲縣。

到了這裡離王扶之的家鄉已經不遠了,縣城到家裡是沒有汽車通行的,剩下的十幾裡土路需要自己徒步返回。

其實王扶之完全可以到縣裡申請政府給他配車,但他不想浪費國家的資源,選擇自己徒步回去。

十幾裡對於一個常年參軍的師長來說並不算是什麼困難的事情,正在他順著小時候的回憶一點一點往家的方向前進時,後邊傳來了吆喝聲。

一位身著樸素、飽經風霜的老人趕著一輛牛車在後邊吆喝著:“小夥子,你去哪裡?要是方便的話我可以捎你一段,看你一身軍裝肯定是為國家做過貢獻的人,上來吧!老頭子自己也無聊。”

王扶之看到熱情的老鄉,擔心添麻煩,於是拒絕了:“大爺!我去三眼泉樓砭傅家新莊,可能不順路!謝謝你的好意,這點路對我來說根本不算什麼。”

大爺開心地說道:“巧得很!我也去三眼泉樓砭傅家新莊!上來吧,我把你送到地方。”

王扶之上了大爺的牛車,兩個人開始一邊走一邊聊。大爺對於軍人的佩服之情溢於言表,他說:

“現在我們能夠過上好生活,特別感謝黨,感謝解放軍!要是沒你們前線作戰,就沒有我們現在的美好生活。

你看這片地之前是地主家的,我們根本沒有機會耕作,現在都是我們自己的土地了。”

“你是從哪裡退下來的?是朝鮮戰場嗎?聽說那裡戰爭打得很激烈。”

“大爺,我就是從朝鮮戰場下來的,現在戰爭已經接近尾聲,中國解放軍又一次取得了勝利。”

大爺露出欣慰的笑容,不住的點頭,並且自言自語的說道:“我兒當年參加了紅軍,也不知道是死是活,這麼多年過去了,他一定會平安回來的。”

王扶之不知道怎麼安慰這位看起來笑容滿面,內心落寞的老人。他知道很多戰士不是不回家鄉,而是他們有可能永遠回不來了。

大爺再次開口說道:“我兒在1935年跟著紅軍到前線打仗,那時候他才12歲,現在要是活著的話,正好30歲也和你這般大。”

聽到這裡,王扶之感覺這位老大爺說的兒子怎麼和自己的經歷這麼相似,他充滿疑惑地問道:“大爺,你兒子叫什麼?”

“王扶之”三個字從大爺口中說出來的時候,他非常驚訝和激動,他不知道怎麼面對離別18年的父親,最後只能透過一聲“父親”打破了彼此的陌生。

兩個人彼此相望,斬不斷的血脈讓兩人知道彼此都是自己想要尋找的人。

兒子能夠活著回來比什麼都重要,父親忍不住說道:“回來就好,回來就好。”

緩慢的牛車拉著父子倆趁著夕陽的餘輝返回了那個闊別已久的家鄉,王扶之的回憶也跟隨著老牛的步伐慢慢回到了他的童年。

苦中帶著甜

1923年9月24日,王扶之出生在這個貧窮的村寨中,父親和爺爺維持著這個家的生計。

貧窮的生活沒有擊垮這個家庭,在所有人的共同努力下,日子還算勉強過得去。

在王扶之五歲的時候,母親因為得了疾病不治身亡。沒有人照顧的他,只能跟隨父親來到做工的大戶人家生活。

自幼懂事的王扶之選擇在大戶人家放牛來貼補家用,這讓父親非常欣慰。

父親常年在外打工,見識也比普通的農民高很多。

雖然他自己不識字,但是看到那些教書先生、學者等不用幹活就能掙錢,他決定不管日子多麼艱難都要讓孩子有書可讀。

在父親、爺爺共同努力下,終於湊夠了王扶之念書的學費。為了能夠讓孩子唸書,父親不惜拉下臉面求地主讓自己的孩子能夠進入私塾。

開始讀書

7歲的王扶之第一次接觸到了知識,《弟子規》、《百家姓》呈現在他的眼前。

王扶之也特別珍惜這次來之不易的學習機會,每天都是第一個到達學校,最後一個離開學堂。

老師也非常喜歡這樣的孩子,對王扶之要求非常嚴格。

但在那個連溫飽都無法滿足的年代,一個安靜的書桌哪有那麼容易。

隨著家裡生活越來越拮据,王扶之只是上了三個月的私塾就不得不繼續給地主家放牛。

父親和爺爺所掙到的錢只能解決家庭吃飯問題,學費是無論如何都拿不出來。

一轉眼已經是12歲的王扶之身高已經長到一米六左右,從遠處看上去更像是一個十七八的大孩子。

他不僅長得像大孩子,連思想也超越了很多同齡人。十二歲的他一直想要當兵,他不想就這樣放牛一輩子。

此時的中國正在接受內憂外患的雙重打擊,內部紅軍和國民黨軍隊打得不可開交,外部帝國侵略者垂涎著中國這塊肥肉。

紅軍解放了人民、抗擊了日寇,被很多陝西人稱頌。王扶之也瞭解了很多關於紅軍的事蹟,特別希望能夠加入紅軍。

或許是上天的眷顧,1935年迫於國民黨軍隊的壓力,劉志丹領導的紅軍一直秘密地在王扶之家鄉活動。

為了補充兵員,劉志丹釋出招募令,希望年齡超過16歲的男人能夠參加紅軍。

聽到這個訊息,王扶之第一時間跑到劉志丹那裡報名,看到這個青澀的孩子,劉志丹問道:“你多大?感覺你也就十五六歲,紅軍很辛苦的,隨時都有犧牲的風險,你害怕嗎?”

聽到詢問年齡,王扶之害怕因為今年才12歲被刷掉,他不想放棄這次參軍的計劃,最後謊報了自己的年齡,順利地加入了紅軍。

得到首長的肯定,王扶之立馬跑回了家裡,將這個好訊息告訴了父親。

參加軍隊雖然有生命危險,但是最起碼能夠解決溫飽問題,父親沒有反對兒子參軍,還把家裡僅有的一雙新鞋給了兒子,希望兒子能夠平安。

就連父親也沒有想到,兩個人一別竟然經過了18年,自己的兒子還能夠當上師長。

紅軍之旅

當時紅軍的生活條件非常的艱苦,吃穿住行沒有比在家強到哪裡,隨時都有著生命危險,就算是這樣王扶之也沒有後悔參加紅軍。

因為王扶之讀過幾個月的私塾,學習文化知識時比同齡人都快,劉志丹推薦王扶之成為了共青團員。

來到軍營的頭幾個月,除了學習就是訓練,這種單調的生活讓王扶之非常難受,他希望能夠去前線殺敵。

他和隊長訴苦:“劉隊長,我們什麼時候才能像你們一樣上前線殺敵,解放受苦受難的老百姓?”

隊長看著這個年齡不大,鬥志卻很高的孩子,就好像看到了自己第一次參加紅軍時的情景。

他說道:“好好訓練,很快咱們就會上陣殺敵,到時候你們一定聽從指揮,保證自己的安全。”

孩子們一聽說很快就能夠上戰場,一個個都充滿了鬥志,他們也確實需要一場戰鬥去磨鍊意志。

第一次參加戰鬥

1935年10月1日,劉志丹得到上級的首肯在嶗山對東北軍110師進行軍事打擊。

為了鍛鍊這幫孩子,劉志丹安排少共營的孩子兵以預備隊的形式參加這場戰鬥,在起初定的計劃中,他們只是參加打掃戰場的工作,並不用上戰場。

但戰爭局勢瞬息萬變,東北軍在紅軍兩個師的包圍下退居附近高地展開殊死抵抗。

戰爭的慘烈程度遠遠超出了當時制定的戰術目標,雙方攻防十幾次,傷亡慘重,這時誰能夠得到兵力上的補充誰就可以取得這場戰爭的勝利。

實在沒有辦法,為了這場戰爭的勝利,劉志丹命令少共營提前參與了這場戰鬥。

第一次參加戰鬥,這些孩子並沒有表現出怯場,一個個戰意高昂。

可是敵我還是存在著差異,他們手裡的武器只有老式步槍、漢陽造,膛線都磨平了。

而且兩個人只能分到一支槍,分到王扶之這裡槍已經沒有了,最後他只能拿著一把梭鏢參加這場戰鬥。

當他們拿著武器前往陣地時,東北軍看到只是一幫十五六歲的孩子對陣。

他們取笑道:“紅軍沒有什麼兵力了,這些孩子不用太放在心上,咱們再堅持堅持,一定能夠等到援軍的到來,最後將他們一舉殲滅。”

就是這幫被東北軍110師看扁的孩子兵,第一個衝上了他們的陣地。

當王扶之把梭鏢對準一位驚慌失措的敵人時,這場戰爭也畫上了一個圓滿的句號。

嶗山戰役在所有紅軍的共同努力下取得了勝利,隊長看到王扶之英勇的表現,向組織申請讓他離開訓練營,前往前線戰鬥。

因為戰鬥經驗少,王扶之被團長安排成為了聯絡員,這樣的工作能夠很快地熟悉組織的工作,積攢戰鬥經驗。

經過幾個月的鍛鍊,為了讓王扶之能夠得到更好的發展,團長把他送到了學習班學習測繪。

無論幹什麼工作,王扶之都能出色地完成,這次也是。

王扶之的表現得到了所有領導的認可,最後經過組織的一致決定,13歲的王扶之成為了一名優秀的共產黨員。

抗日戰爭爆發

1937年,盧溝橋事變爆發,一開始,因為蔣介石的不抵抗政策,整個東北都被日軍攻陷。

日軍佔據了東北,那麼侵略華北就只是時間的問題,為了阻止日軍瘋狂的擴張活動。

王扶之所在的部隊被調往河北參加對日作戰,他也在這時被調往新四軍第3師8旅22團當通訊參謀。

在戰爭指揮部制定作戰計劃才是一個參謀應該做的事情,但王扶之並不這樣想,他不僅協助領導制定好作戰計劃,還多次衝在隊伍的最前線。

哪裡戰爭打得最激烈哪裡就有王扶之的身影,就連當時的團長拿這個作戰參謀都沒有一點辦法,時常勸解道:“身為參謀,就應該協助制定作戰計劃,而不是負責衝鋒。”

但王扶之聽到號角總是忍不住衝往前線,時間長了,大家都知道王扶之是一個有勇有謀的人才,也不再對他這種一邊參謀一邊衝鋒的方式進行批評。

也是因為他的勇敢,王扶之在河北作戰時繳獲了一輛腳踏車。

這種東西在當時可是稀罕之物,就連師長都沒有這樣的配置,為了能夠學習好騎腳踏車,王扶之一邊打仗一邊學習,僅僅用了三天的時間就學會了騎行。

有了腳踏車,王扶之時常用他運送傷員,有時候軍情緊急,他還擔負起傳令兵的工作。

打仗不怕死,作戰方針制定的正確,這樣一名優秀的幹部很快就得到了組織的提拔。

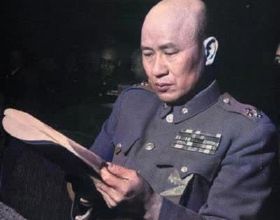

不久他就被調到師部擔任參謀,第3師師長黃克誠的眼睛高度 近視。

為了能夠讓師長有一個好的行軍環境,王扶之用腳踏車每天馱著師長行軍,這樣能夠節省師長的很多精力,師長也能夠有好的狀態去指揮戰鬥。

這樣的行為在別人看來有些溜鬚拍馬的嫌疑,作為師長的黃克誠卻知道王扶之不是這樣的人。

在馱師長的三年裡,王扶之除了戰爭方案從來都沒和師長有過私事來往。

這讓師長對這位參謀高看了一眼,認為他是一個可造之材,也有心培養王扶之。

一次師長來到王扶之的老部隊22團時,師長問道:“王扶之,你認為22團現在有什麼問題?”

聽到這個問題,對於普通人來說,多少會念舊情為曾經的部隊開脫。

王扶之並沒有這樣做,而是一五一十的回答道:

“首長,22團打仗絕對是一把尖刀,他們取得的戰鬥成果也是有目共睹的。

但正是因為這樣的成果使得整個隊伍有了驕傲的情緒,如果處理不好將來這支部隊會吃大虧。”

其實師長也看出了這支部隊的問題,他就是想透過這個問題考驗王扶之。

聽到這樣的回答,師長對王扶之非常滿意,心裡更加確信培養王扶之的必要性。

得到領導的重視,王扶之在接下的工作中更加的繁忙,甚至很多危險的工作師長都會交給他去完成。

一次對日軍反圍剿的作戰中,整個師團想要透過由張經理把守的射陽河,張經理此人和日軍、國軍、新四軍都有交集,手中還有一股勢力,不到萬不得已,新四軍不想和他發生正面衝突。

借道過去成為了上策,什麼人去當使者成為了師長最為犯難的問題。

王扶之的名字第一時間就出現在師長的腦海中,師長馬上就命令王扶之前往指揮部接受命令。

王扶之絲毫沒有猶豫,接下了這個艱難的任務,師長也給了他一把20響的駁殼槍作為此次談判的見面禮。

當王扶之來到張經理處說明來意時,張經理起初是拒絕的,他不想趟這趟渾水,在王扶之的勸說下,最後張經理同意了新四軍借道的提案。

這次3師能夠順利的透過射陽河,王扶之起到了舉足輕重的作用。

師長看到他的優秀表現非常欣慰,更加不惜餘力的培養這個充滿前途的參謀。

在師長的栽培下,王扶之的進步是有目共睹的,從一個小娃娃逐漸成為了能夠獨擋一面的軍事將領。

這個時候,當有人問王扶之多大年齡時,他總是回答我十七歲,別人取笑道:“你參軍的時候十七歲,現在還是十七歲,也不知道你到底幾歲。”

王扶之也沒有忘記老首長的教誨,後來王扶之還親筆寫下“永遠銘記黃克誠大將的教誨”。

解放戰爭

隨著抗日戰爭的結束,國共矛盾日漸尖銳,一場戰爭在所難免。此時的王扶之已經由河北轉戰到東北。

從東北開始的解放戰爭,王扶之一直從東北打到了海南。他也從一名營長逐漸變成了副團長......

他南征北戰轉戰了全國15個省份,經歷了遼瀋戰役、廣西戰役等。

經過解放軍的全面反擊,國共內戰在1949年終於拉下帷幕,中國共產黨取得了這場內外戰爭的勝利。

此時的王扶之已經十五年沒有回過家了,甚至連一封信都沒有郵寄過。

當看到五星紅旗升起的那一刻,他也下定決心,在完成組織交給的一些任務後,抽空回家看看。

可事與願違,朝鮮戰爭的爆發讓這位在外漂泊的遊子沒了時間。

朝鮮戰爭爆發

1950年,朝鮮爆發了內戰。美國等國家組織聯合國軍插手朝鮮內部事宜,並且不斷的在我東北地區進行騷擾。

為了祖國未來的安全考慮,在毛主席的授意下,抗美援朝戰爭打響。王扶之所在的部隊作為王牌,是第一批進入朝鮮作戰的部隊。

也是這場戰爭差一點就奪走了王扶之的生命。

王扶之剛到朝鮮就投入到了戰鬥當中,他先後參加了五次戰役並且取得了豐碩的戰果。

因為優異表現,他也從團長升為五師師長,1952年,王扶之在掩體中制定作戰計劃時,一枚榴彈把掩體炸燬,整個作戰指揮部全部被埋在了土裡。

當王扶之醒過來時,他的身邊只剩下2名倖存者,他們三人組織自救拼命的從裡邊挖土,外邊的工兵也第一時間進行了挖掘救援。

時任總指揮的彭德懷得到王扶之被埋的訊息時,馬上下達命令——“活要見人,死要見屍,盡全軍最大的努力去營救王師長。”

在副師長程國璠的帶領下,工兵一刻都沒有停歇的進行營救。為了保證不會二次坍塌,工兵的每一次營救都是非常小心。

時間不等人,在密閉的空間中,被埋的王扶之連呼吸都成為了問題。

兩名戰士已經有了放棄的想法,是王扶之鼓勵他們說道:“放心吧,戰友一定會救我們出去,大家在堅持一下一定會成功的。”

在兩方人馬共同的努力下,經過長達38個小時的營救,王扶之三人順利的被救了出來。

他們也在第一時間被送往醫院接受治療,由於這次受傷比較嚴重,組織考慮王扶之自從進入朝鮮一直衝在第一線,怕他的身體吃不消,提前將王扶之從朝鮮調回國內修整。

回到國內處理完手頭的一些事情,王扶之迫不及待的就返回了老家,於是在路上碰到了父親。

後來王扶之將父親接到了身邊,他希望用以後的餘生來孝順自己的父親。