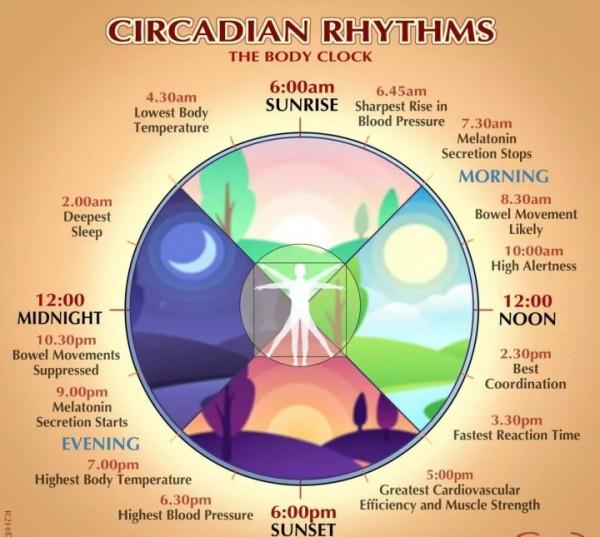

體內有時鐘?

包括人類在內,地球上的生物都擁有以24小時為週期改變體內活動的“生物鐘”。根據這個生理時鐘分泌荷爾蒙,晝行性生物會無意識地在早晨與陽光一起醒來,天黑後入睡(晝夜節律)。利用生理時鐘,生物們還測量季節交替的日子的長度。根據這種被稱為“光周性”的性質,與季節的變化相對應。理解並活用與時間相關的生物結構的學問,就是“時間生物學”。

從飲食和營養入手改善生物鐘紊亂!

現代社會中,熬夜看手機、晝夜輪班等導致生活不規律,導致體內時鐘紊亂的人不在少數。這種生理時鐘的紊亂,不僅會導致睡眠障礙,還會提高癌症等疾病的發病風險。因此,人們開始研究“時間營養學”,從營養學的角度來改善和預防生理時鐘的紊亂。具體來說,透過小型動物來研究吃飯的時間和節奏、營養的均衡、營養補充劑等特定營養素的效果。結果表明,少吃夜宵,多吃早餐,還可以透過氨基酸等營養素來調整和預防生理時鐘的紊亂。此外,對於因季節變化而產生的情緒障礙,即季節性情緒障礙(冬季抑鬱症),也有可能在動物身上採用營養療法來預防。

畜產學(動物科學)的應用

時間生物學以及時間營養學,除了對人類健康的應用之外,還在研究是否可以應用於牛、豬、雞等畜產動物。結果表明,動物的成長取決於成長初期的日照時間。在季節的變化中,透過控制體重增加和繁殖效率來提高生產效率的方法被調查。另外,生理時鐘是由時鐘基因在每個細胞中發揮作用而形成的,因此不進行動物實驗,而透過培養細胞來進行評價的實驗也在進行中。