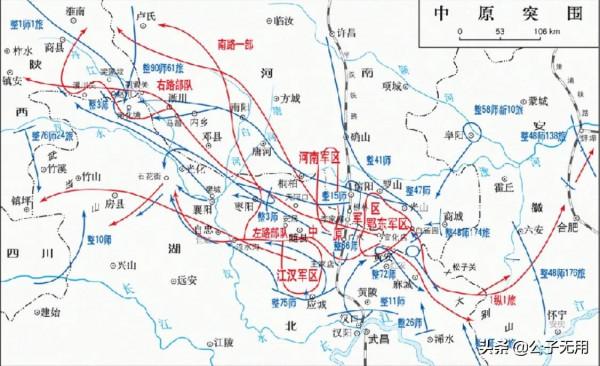

#戰爭風雲#1946年6月26日,國民黨軍由鄭州綏靖公署主任劉峙率領的30萬兵力向中原軍區司令部所在地宣化店地區發動大規模進攻。為儲存力量,遵照中共中央關於“立即突圍,愈快愈好,不要有任何顧慮,生存第一,勝利第一”的指示,中原軍區部隊主力分南北兩個方向,總共六支部隊開始實施突圍。

一、中原局、中原軍區分路突圍情況簡述(北路軍)

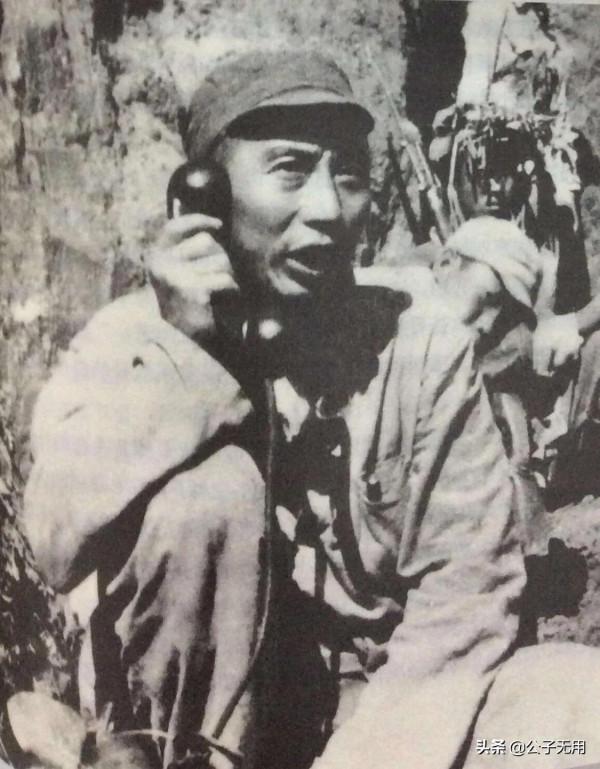

北路軍突圍部隊:中原軍區司令員李先念、中原軍區政治委員鄭位三、中原軍區副司令員王震率中原局、中原軍區機關、幹部旅、2縱第13旅、第15旅45團、第359旅共計10000餘人。

突圍過程:至1946年7月11日,鑑於部隊在突圍過程中始終無法擺脫敵軍尾隨追擊,為了分散敵軍追堵兵力和部署,北路軍兵分兩路,改為左、右翼分散突圍。

左翼部隊——李先念、鄭位三率中原局、中原軍區機關、2縱第13旅、第15旅45團、中原軍區警衛團歷經10餘場惡戰,於8月2日到達陝南,並與陝南當地一支游擊隊會合。

突圍過程中,為避免中原局及中原軍區領導機關全軍覆沒,造成更大的損失,黨委會臨時作出決定:中原軍區政治委員鄭位三、中原局組織部部長陳少敏等數名高階幹部中途化裝離開部隊,裝扮成老百姓自行撤離。

中原軍區司令員李先念則率部進入陝南,在仍然無法擺脫敵軍圍追堵截的情況下,與陝南遊擊隊會合,就地開闢豫鄂陝根據地,堅持戰鬥與敵周旋。

擔負後衛阻擊任務的第13旅39團在突圍戰鬥中與主力部隊失散,後由團長趙炳倫率1營一部歸建,旅政委楊煥民率3營一部也於9月12日突出重圍進入陝甘寧邊區根據地,但39團2營卻從此杳無音信。

右翼部隊——王震率359旅、幹部旅突圍,歷經多次戰鬥至7月27日仍然無法突出包圍圈。為了儘可能地儲存幹部以便日後重組部隊,王震命令幹部旅就地分散,一部分跟隨359旅行動,一部分換上便裝自行轉移,另一部分換上便裝入村入戶,尋找百姓掩護,就地隱蔽,伺機轉移。

王震率餘部邊打邊走,戰至8月29日終於突出重圍,旅部機關、718團、719團到達陝甘寧邊區根據地。副旅長徐國賢率717團也於9月1日殺出一條血路擺脫了追兵,9月8日進入陝甘寧邊區根據地,與王震會合。

戰鬥損失:北路軍在這一階段的突圍作戰中,左翼部隊共計傷亡1570餘人,失散1900餘人。右翼部隊由於分散轉移,傷亡不到百人,但失散人員也高達1600餘人。

整個北路軍從突圍開始時的10000餘人,到突圍結束時還剩6000餘人。

二、王樹聲、劉昌毅所率部隊分路突圍情況簡述(南路軍)

南路軍突圍部隊:中原軍區副司令員兼1縱司令員王樹聲、1縱副司令員劉昌毅率1縱第2旅、第3旅、2縱15旅(缺第45團)共計9000餘人。

突圍過程:至1946年7月24日突圍部隊到達鄂西北地區時,鑑於部隊始終無法擺脫敵軍尾隨追擊,經請示中央並得到批准,王樹聲決定部隊就地分散,以武當山為中心,就地開闢鄂西北根據地,堅持游擊戰。

南路軍各部隊分散突圍情況:

1、3旅旅長閔學勝率領1縱2旅第6團(缺1營)、3旅第8團、1縱警衛團、1縱機關人員共計2500餘人,在強渡襄河時擔負掩護全軍轉移的後衛阻擊任務。任務完成後與主力部隊失散,且6團2營失聯,閔學勝遂率領餘部單獨北上,於8月初突出重圍進入伏牛山區,並與河南軍區突圍部隊會合。

2、2縱15旅第43團副團長吳茂金率領在強渡襄河時被打散的旅部人員、43團餘部共約1000餘人歷經幾番惡戰,最後約剩300餘人退入桐柏山區,並與當地游擊隊會合。

3、2縱15旅(缺45團)在旅長王海山、政委陳先瑞的率領下,原本擔負掩護南路軍主力過平漢路的任務,因敵軍堵截嚴密而未能成功。2縱15旅只得單獨北上,於9月24日到達陝南,餘部1300餘人與先期到達的北路軍李先念部會合,共同開闢豫鄂陝根據地。

4、1縱2旅第6團副團長孫宗林、營長羅金科率領的2營在掩護主力強渡襄河時被打散,收攏部隊後退至大洪山地區堅持游擊戰,後與江漢軍區突圍部隊會合,改稱江漢支隊第二大隊,餘部不足200人。

戰鬥損失:南路軍在這一階段的突圍作戰中,傷亡1000餘人,失散1000餘人。

三、江漢軍區突圍部隊情況簡述

江漢軍區突圍部隊:江漢軍區司令員羅厚福、政治委員文敏生率軍區主力部隊約6000餘人。

突圍過程:該部於8月27日在鄂西北地區與南路軍王樹聲餘部會合後就地分散,一部分在京山、應城等縣堅持游擊戰,部隊改稱江漢支隊。另一部分進入武當山堅持游擊戰,等待時機再行轉移。

戰鬥損失:江漢軍區在這一階段的突圍作戰中損失極小,總計傷亡不足百人。

四、河南軍區突圍部隊情況簡述

河南軍區突圍部隊:河南軍區司令員兼政治委員黃霖率軍區主力部隊2000餘人。

突圍過程:該部由於目標小,一路晝伏夜行,於7月30日到達陝南,並於8月初與先期到達的北路軍李先念部會合,共同開闢豫鄂陝根據地。

戰鬥損失:河南軍區在這一階段的突圍作戰中總計傷亡200餘人,失散130多人。

五、擔負全軍掩護任務的部隊:1縱1旅(皮定均旅)突圍情況簡介

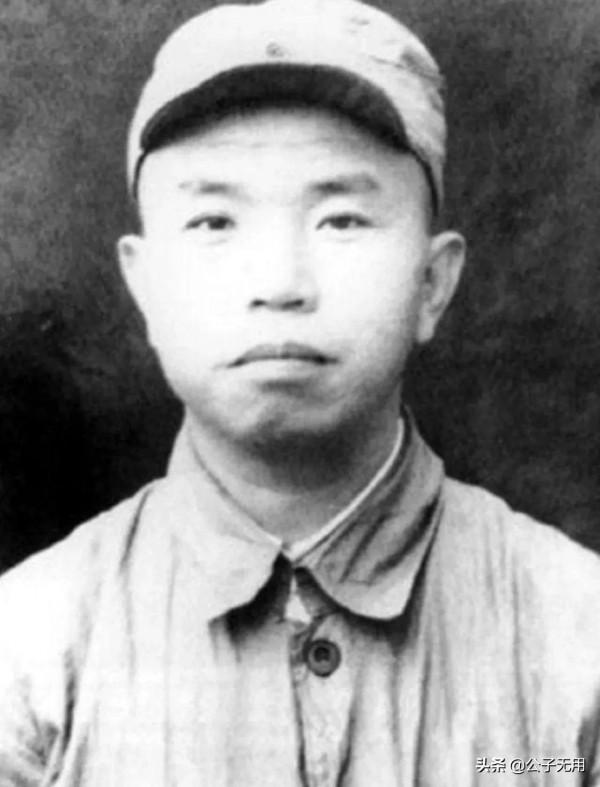

1縱1旅突圍部隊:旅長皮定均、政治委員徐子榮率該旅7000餘人。

突圍過程:作為掩護全軍撤退的孤軍,作為丟卒保車的戰略棄子,本來該旅獨自面對30萬敵軍的合圍,斷無生還的可能。但皮定均硬是把一盤死棋下活了。

原地阻擊3天,掩護全軍撤退後,向東佯動掩護主力西撤,隨後乘敵軍不備突然一招回馬槍,一天一夜急行軍全旅藏進大別山。

在24天時間裡,皮定均率部轉戰1500公里,歷經大小戰鬥23次,於7月20日全旅5000餘人安全到達蘇皖解放區。

戰鬥損失:1縱1旅在這一階段的突圍作戰中總計傷亡300餘人,失散1700餘人。

六、擔負全軍掩護任務的部隊:鄂東獨立第2旅突圍情況簡介

鄂東獨立第2旅突圍部隊:旅長吳誠忠、政治委員張體學率該旅6000餘人。

突圍過程:該旅同樣是作為掩護全軍撤退的阻擊部隊,在完成阻擊任務後,從敵軍兩支部隊結合部的縫隙間穿插出來,一路疾行於7月18日到達安徽嶽西太湖地區,隨後轉進大別山堅持游擊戰。

但在敵軍的重兵圍剿下,至10月中旬,彈盡糧絕的鄂東獨立第2旅僅剩數百人。旅長吳誠忠、政委張體學奉命化裝轉移返回解放區,餘部就地分散全部便衣化,伺機分散轉移。

戰鬥損失:鄂東獨立第2旅失去建制。

各部隊突圍後的情況簡述

北路軍李先念部:北路軍各部到達陝南後於8月3日在丹鳳縣留仙坪召開擴大會議,決定開闢豫鄂陝根據地,併成立豫鄂陝軍區,先期組建了3個軍分割槽。

以安康、柞水、藍田、臨潼以西為第1軍分割槽;以西荊公路以北,隴海路以南為第2軍分割槽;漢水以北,丹江以南為第3軍分割槽。

8月6日,南路軍1縱3旅旅長閔學勝率部到達豫陝邊境,該部遂與河南軍區突圍部隊組成第4軍分割槽。

9月24日,南路軍2縱15旅旅長王海山部到達陝南,遂以該部為基礎組建成為第5軍分割槽。

豫鄂陝根據地正式成立後,李先念奉中央指示返回延安,與先期化裝分散突圍的鄭位三、陳少敏等人重組中原局。

南路軍王樹聲部:8月27日,南路軍與江漢軍區突圍部隊在湖北房縣會合,共同組建成為鄂西北軍區,鄂西北根據地正式形成。

王樹聲任鄂西北軍區司令員兼政治委員、劉昌毅、羅厚福任副司令員、劉子久、文敏生任副政治委員、張才千任參謀長,下轄4個軍分割槽。

1947年1月後,國民黨軍隊再次對王樹聲部重兵圍剿,鄂西北軍區研究決定各軍分割槽再次化整為零分散遊擊。

2月初,劉昌毅部被敵軍合圍,劉昌毅率數百人突出重圍進入大別山,之後轉戰皖西;2月12日,王樹聲在交通員的護送下,化裝轉移到蘇北解放區;劉子久、文敏生隨後也化裝轉移,順利脫險;張才千則率領一支不足千人的部隊南渡長江與敵頑強周旋……

自此,南路軍餘部已所剩無幾,鄂西北根據地則不復存在。

江漢軍區:江漢軍區與南路軍王樹聲部合組成為鄂西北軍區,共同建立鄂西北根據地。至1947年2月,鑑於敵情嚴重,態勢惡劣,遂放棄根據地,一部進入大別山,一部就地分散堅持游擊戰。直至1947年12月,餘部分別與晉冀魯豫解放軍3縱、12縱會合。

河南軍區:前文已述,河南軍區與到達豫陝邊境的南路軍1縱3旅旅長閔學勝部合組成為豫鄂陝軍區第4軍分割槽。

1縱1旅:該旅在皮定均旅長的率領下突圍後安全到達蘇皖解放區,8月下旬改編為華中野戰軍第13旅,1947年1月擴編為華東軍區獨立師。

鄂東獨立第2旅:在大別山堅持游擊戰,最終彈盡糧絕,在僅剩數百人的情況下化整為零,分散轉移,最終失去建制。

中原突圍歷史意義

1946年10月1日,主席在《三個月總結》中評價中原突圍戰役時講道:“我中原解放軍以無比毅力克服艱難困苦,除一部已轉入老解放區外,主力在陝南、鄂西兩區,創造了兩個遊擊根據地。此外,在鄂東和鄂中均有部隊堅持游擊戰爭。這些都極大地援助了和正在繼續援助著老解放區的作戰,並將對今後長期戰爭起更大的作用。”