1939年夏,身在重慶的周恩來專程驅車前往重慶東方文化協會拜訪一個人,留下了一段棋壇佳話。

周恩來拜訪的這個人名叫謝俠遜,是上個世紀橫掃東南亞的象棋高手,被稱為是“中國象棋棋王”。

當然了,周恩來之所以要去拜訪謝俠遜,倒不是因為仰慕對方棋王的名聲,而是當時正值全面抗戰的第三個年頭,舉國上下都在為抵禦侵略而努力,周恩來更是天天日理萬機,一個人恨不得掰成兩個用,又哪有時間和閒心去機會這些無關緊要的事情呢?

事實上,周恩來要去拜訪謝俠遜的真正原因是,謝俠遜不僅是一位棋王,更是一位憂國憂民的愛國志士。

全面抗戰爆發後,謝俠遜本著“天下興亡,匹夫有責”的責任感,積極為抗日救國奔走呼號。為了喚起廣大海外僑胞積極支援祖國抗戰的積極性,他遠渡重洋,輾轉於新加坡、印尼、馬來西亞等地,以表演棋藝之名,宣傳抗戰並募捐,籌集了大量款項和物資,全部用於支援抗戰。

正因為這些壯舉,周恩來才在謝俠遜剛剛回到重慶後的第一時間去拜訪了他。

這天,二人剛一見面,周恩來就立刻上前緊緊握住了謝俠遜的手,高度評價道:“您是國際知名的象棋家,這次出國又積極利用象棋比賽為支援國內抗戰而努力,效果很不錯啊!”

聽了周恩來的讚揚,謝俠遜謙遜地回答道:“哪裡哪裡,抗日救國,人人有責嘛!”

賓主落座後,邊品茶邊討論國事,酣暢淋漓,其中,周恩來對謝俠遜此次南洋之行頗感興趣,問得很詳細,謝俠遜也回答得很詳細,聽著謝俠遜的介紹,周恩來不時地點點頭表示讚賞。

眼看談話談得差不多了,周恩來看了看謝俠遜身邊的棋盤,謙遜地對說:“可否請教一盤?”棋王欣然“應戰”。

二人隨即擺開棋局,開始“廝殺”。

第一局,謝俠遜讓周恩來兩手。周恩來先以“當頭炮”開局,並藉助先手之利,“殺招”迭出,逼得棋王形勢頻頻告急,直至戰至中局,抓住戰機,一舉吃掉周恩來一車一馬,形勢才穩定下來,下到最後,雙方陷入僵局,握手言和。

第二局又隨即展開。

見識了周恩來的棋藝之後,謝俠遜感到第一局顯然有些託大了,因此,這一局他只讓了一手。

俗話說,酒逢知己千杯少,話不投機半句多,顯然,這一天周謝二人是遇到知己了,他們邊品茶邊對弈邊談論時局,棋下得過癮,話談得投機,不知不覺中,第二局棋又陷入了僵局。

正在這時,周恩來因有要事要處理,只好留下殘局起身告辭,謝俠遜將他送到門外,揮手告別。

周恩來走後,意猶未盡的謝俠遜繼續對著這第二局殘局琢磨,企圖找出打破僵局之招數,可他不管用什麼樣的招數,竟然都解不開僵局,這又是一盤和棋。

謝俠遜激動了!一來他沒想到周恩來的棋藝竟然如此高超,二來知音難覓,對手難求。

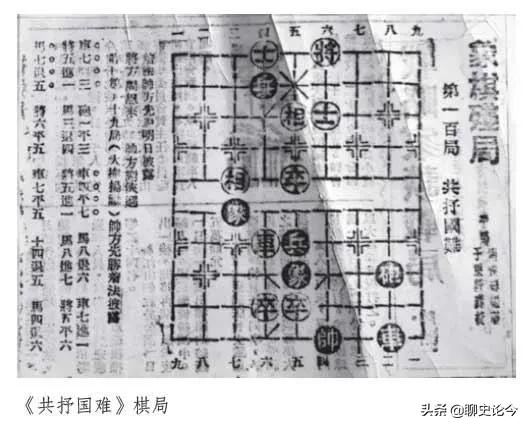

於是,謝俠遜便將他和周恩來的第二局殘局命名為《共紓國難》,並親自撰文發表在了當時重慶《大公報》的副刊100號“象棋殘局”上,寓意:國共兩黨只有團結一致,才能打敗日本侵略者。

一時之間,《共紓國難》引起了當時社會的強烈反響,謝俠遜也因此被周恩來譽為“愛國棋王”。

令人驚奇的是,周恩來和謝俠遜留下的這局《共紓國難》歷經70多年曆史,經過無數高手反覆演練,始終都是一盤和棋,或許,這才是真正的棋逢對手吧!

新中國成立後,謝俠遜曾任中國象棋協會副主席、上海文史館館員等職,這期間,雖然他和周恩來曾數次見面,但周恩來作為一國總理,日理萬機,二人始終都沒有時間再過過招了,1939年的這兩盤棋,竟成為了二人的第一次、也是最後一次對弈。

1976年1月,當步入耄耋之年的謝俠遜聽到總理逝世的訊息,頓時淚流滿面,內心久久不能平靜,站在總理遺像前,他深情地寫下了一首詩:

當年抗日說西安,破碎江山不忍看;

賴有英明周總理,降龍伏虎勝全盤。

字裡行間,滿懷深情厚誼……

周恩來總理和謝俠遜在那個特定的年代,留下這局《共紓國難》,寓意深遠,必將成為千古佳話!