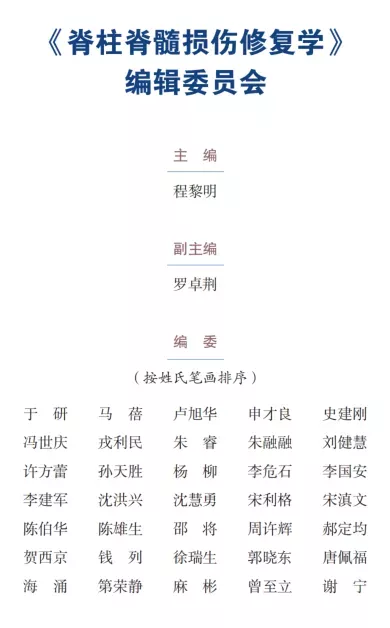

來源:《脊柱脊髓損傷修復學》

主編:程黎明

(一)深靜脈血栓的預防措施

靜脈血栓形成是急性脊髓損傷患者發病和死亡的主要原因。創傷性脊髓損傷患者更容易發生血栓栓塞性疾病,包括深靜脈血栓形成和肺栓塞。它們常常呈現Virchow(Virchow三角理論)所描述的危險因素:肌肉麻痺和不動導致的血流淤滯、瞬時凝血因子和血小板聚集異常導致的高凝狀態及內皮損傷。

完全性脊髓損傷、高齡、吸菸、肥胖、下肢骨折等相關損傷、血栓栓塞病史和凝血功能障礙、充血性心力衰竭或腫瘤等合併症進一步增加了靜脈血栓栓塞的風險。

急性脊髓損傷中深靜脈血栓的發生取決於患者的預防措施。有預防措施的靜脈血栓發生率為6%~14%,無預防措施的發生率為50%~100%。肺栓塞的總體發生率為8%~14%。損傷後2周內發生率最高,早在損傷後72小時就可觀察到相關症狀。血栓栓塞性疾病在兒童脊髓損傷患者中很少見,但在青少年中的發生率與成人相似。

深靜脈血栓可導致肺栓塞和死亡,因此預防措施至關重要。預防方案包括使用間歇性加壓裝置、彈力襪、華法林、肝素或低分子量肝素。在某些情況下,可能需要使用下腔靜脈濾器。如果無明顯出血傾向,可立即進行抗凝治療。除非有低分子量肝素的明確禁忌證,如活動性出血、血小板減少症,肝素可作為預防深靜脈血栓形成的預防用藥。

一些外科醫生和重症監護醫生擔心脊髓出血的風險,不願在脊髓損傷的早期開始抗凝治療。如果在損傷早期對低分子肝素的使用有所擔憂,可以使用血管超聲檢查、間歇性加壓裝置和彈力襪等,但需要注意的是,血管超聲檢查成本高,且不能檢測到大量的小腿血栓形成。對於高危人群,如完全性四肢癱瘓伴股骨骨折,不能使用肝素,可考慮使用下腔靜脈濾器。後期在康復階段,可採用低分子量肝素預防深靜脈血栓形成。

除非有禁忌證,否則應立即放置機械加壓裝置,並在72小時內開始化學預防。如果下肢外傷影響到彈力襪或機械加壓裝置的使用,可考慮使用腳泵。如果靜脈血栓栓塞預防措施在損傷3天后才啟動,在放置加壓裝置之前,可以進行雙下肢的超聲掃描,以排除深靜脈血栓形成。

化學預防通常用普通肝素(5000IU tid)或低分子量肝素進行。不完全性脊髓損傷的患者繼續藥物治療8周。完全性脊髓損傷和其他危險因素如下肢骨折、既往有血栓形成病史、癌症、充血性心力衰竭、肥胖、年齡超過70歲或存在下腔靜脈濾器且有高風險血栓栓塞症病史的患者應接受12周的化學預防治療。

不合並靜脈血栓栓塞症危險因素的患者,在脊髓損傷後應繼續預防治療8~12周,因為在此之後發生靜脈血栓的風險會顯著降低。對於下肢運動功能未受損傷的患者,可以提前停止預防治療,因為他們出現靜脈血栓栓塞的風險較低。低劑量肝素治療不建議單獨用來預防深靜脈血栓,也不建議單獨使用口服抗凝劑預防深靜脈血栓。

當患者的出血控制穩定後,低分子量肝素應在所有患者中儘快開始使用。顱內出血、脊柱血腫或血胸是使用抗凝劑的禁忌證,但如果出血控制穩定後,可適當使用抗凝劑。根據藥物的半衰期,應在擇期手術前數小時停止抗凝藥物預防血栓。當需要急診手術時,可給予人魚精蛋白中和肝素或低分子量肝素。如果出血得到控制,可在術後24小時恢復低分子量肝素預防治療。

下腔靜脈濾器不推薦作為常規預防措施,但對於不能進行抗凝治療或不使用抗凝劑和機械加壓裝置的患者,建議使用下腔靜脈濾器。只有在活動性出血預計持續時間超過72小時才應考慮下腔靜脈濾器,出血穩定後應儘快開始使用抗凝劑。雖然下腔靜脈濾器在預防外傷患者肺栓塞方面的療效已經得到證實,但放置下腔靜脈濾器有潛在的風險,因濾器位置不當和濾器開放失敗導致的早期併發症包括術後出血、血管穿透;晚期併發症可發生在放置下腔靜脈濾器後數週至數月,可能包括腹腔內侵蝕、下腔靜脈血栓形成、靜脈淤血和下腔靜脈濾器遠端遷移。有研究表明,腹肌張力喪失和使用“四肢咳嗽”動作輔助咳痰可能會增加脊髓損傷患者下腔靜脈濾器遷移的風險。臨時濾器可能更合適,因為在長期隨訪觀察中,永久性濾器與26%~36%的深靜脈血栓發生有關。

無論是藥物治療還是手術治療,應同時採取其他預防措施。如確診為深靜脈血栓,48小時內不應活動患側下肢,直至給予適當藥物治療。脊髓損傷患者如長期不動,因病或手術再次入院,應恢復深靜脈血栓預防措施。一旦患者病情穩定,應儘快開始主動運動和被動運動。

(二)深靜脈血栓的診斷

深靜脈血栓的臨床特徵包括單側腿部水腫、小腿直徑增大、區域性觸痛和(或)低熱,但即使沒有這些症狀,也可能發生深靜脈血栓。如果急性脊髓損傷患者突然出現呼吸急促、低血壓、心動過速、胸痛或不明原因的缺氧,應立即考慮肺栓塞。深靜脈血栓形成的診斷或篩查通常需要超聲檢查。肺栓塞的診斷性檢查包括通氣灌注掃描、心電圖和胸部CT檢查。檢測D-二聚體水平的特異性較低,但對靜脈血栓栓塞的陰性預測價值較好。

(三)深靜脈血栓的治療方法

對於已知深靜脈血栓的患者,應立即開始使用低分子量肝素進行抗凝治療。因為與普通肝素相比,低分子量肝素安全性和有效性更高。華法林的初始劑量為每天5~10mg,與肝素聯用,華法林治療4~5天后停用肝素。透過檢測國際標準化比值(international normalized ratio, INR)調整華法林劑量,使INR主要維持在2~3的推薦治療範圍內。最佳治療時間尚不清楚,但對於已知的深靜脈血栓形成患者,抗凝治療要持續3~6個月。對於已確診的肺栓塞患者,要持續6個月。

(唐佩福)

書籍簡介

● 本書詳細探究了脊柱脊髓損傷的機制,從解剖學、生物力學和病理生理學等角度剖析脊柱脊髓損傷的機制基礎,並結合脊柱運動學的研究提出了新的手術干預方案;透過對脊髓損傷的病理學研究,結合材料學與細胞分子生物學的創新,尋找脊髓神經功能再生的新的突破點。

● 本書從基礎到臨床,從機制研究到前沿發展,深入淺出地探討了脊柱脊髓損傷的機制及修復。

● 廣大從事脊柱脊髓損傷修復工作的臨床醫生及基礎研究人員都會從該書中獲得有價值的參考資訊。

主編簡介

程黎明

同濟大學附屬同濟醫院院長、骨科學科帶頭人,脊柱脊髓損傷再生修復教育部重點實驗室主任、上海市重中之重重點學科骨外科帶頭人、上海市重點專科脊柱外科帶頭人。國家重點研發計劃首席科學家、國家百千萬人才工程人選、國家有突出貢獻中青年專家、國家特殊津貼獲得者、上海領軍人才、上海市科技精英、上海醫學發展傑出貢獻獎獲得者、上海市先進工作者。

擔任世界神經修復學會(IANR)理事、中國研究型醫院神經轉化研究專委會副主任委員、上海市醫師協會骨科醫師分會副會長等。主持國家重點研發計劃、國家自然科學基金重點專案等22項。發表論文百餘篇,其中Cell、Nature Medicine、Advanced Materials等SCI、EI收錄論文60餘篇;中華核心期刊30餘篇。主編著作3部;獲批專利17項,其中發明專利11項;獲中國康復醫學會科學技術獎一等獎、上海市康復醫學會科學技術獎一等獎、華夏醫學科技獎一等獎、上海市科技進步獎一等獎、上海市科技進步獎推廣獎等省部級獎勵10餘項。

宣告:此文內容及圖片由供稿單位提供,僅供學習交流,不代表骨科線上觀點。