在中國歷史上,有兩種宗教不得不引起我們的重視,這就是佛教和道教,它們對整個中華民族民族意識、民族文化 產生了巨大的影響,從而和儒學一起成為中國文化結構的有機組成部分。而金庸的《天龍八部》正可以看作是中國儒釋道一個絕佳的縮影。

(一)蕭峰的儒道

《天龍八部》設定的時代是在北宋的哲宗時期。當時,宋、遼、大理、西夏、吐蕃等王國並立, 漢、契丹、白、党項、藏等民族並存,相互之間難免會出現各國紛爭以及民族矛盾。

也正因為如此,家國天下,個人得失,如何抉擇,成為擺在每個芸芸眾生面前、不可繞過的難題。在金庸早期的武俠小說中,曾有很強的漢王朝為正統和漢族中心的觀念,他多部作品的主角及所謳歌的人物均為漢人。

《射鵰英雄傳》中雖然也涉及到了多民族的衝突,但金庸所凸顯得更多的是郭靖的忠肝義膽,將武俠之“俠”定義為:俠之大者,為國為民!但到了《天龍八部》中,這種單一民族視角出發的狹隘觀念被徹底破除。喬峰一個人身上,身具契丹與漢人的雙重身份,便成為闡釋“夷夏如一”的最佳切入點。

蕭峰拜訪智光大師, 智光大師寫一偈子道:“萬物一般,眾生平等。漢人契丹,一視同仁。恩怨榮辱,玄妙難明。 當懷慈心,常念蒼生。”因此,在他的筆下,儒家的蕭峰屢次為民請命,力挽狂瀾,有效地制止了兩國間的殘酷戰爭。

更為難能可貴的是他奮起於逆境之中,恪守著“知其不可為而為之”的信條,他講 “仁”,可他與昔日的朋友兵刃相向,他講“孝”,可多次陷他不平之境的卻是他的親生父親,他講“忠”,可他卻不得不挾天子以令諸侯。

看似矛盾重重,但其實很正常,民族矛盾、國仇家恨、兒女情長,幾重疊壓之下,試問又有幾人能夠兼顧?儒學中的”進“與”退“需要每個人做出選擇。

(二)虛竹的佛緣

虛竹,可以說是一個非常典型的“佛緣”之人。在故事的一開始,他生存在一個非常單一的環境之中,二十多歲還是罕出寺門,少林寺的清規戒律,少林寺的粗茶淡飯,讓虛竹彷彿生活在一個方外之地,因為對外界一無所知,外界在他的心目中自然也是毫無意義的。由於沒有別的理論體系作參照,他對佛教的教義信之不疑。

可以說,這個時候的虛竹,內心世界赤誠如嬰兒,就像一張未經渲染的白紙。但是之後一系列戲劇性的情節,卻讓他的內心與信仰徹底崩塌。先是糊里糊塗地被人化去了少林派的功夫,糊里糊塗地破了殺戒、葷戒、色戒,佛教的“克欲”、“苦修” 的基本原則也被他逐一打破,但對於佛教禪宗而言,講求的正是兩個字“頓悟”!

也正是多虧了這不破不立,在他的掌握下,靈鷲宮由一個亦正亦邪的形象變成了打著江湖旗幟的另一個少林寺。對虛竹而言,他心靈上的歸宿早就讓少林寺的方丈一言道破:“佛門廣大,何處不可容身,…… 就算不再出家為僧,在家的居士只須勤修六度萬行,一般也可證道,為大菩薩成佛。”這一番話,恐怕也讓虛竹求得了心理上的平衡和心靈上的和諧,從而以另一種方式實現了人生目的。

(三)段譽的道骨

其實很多人認為,段譽更像是受到了佛教的浸潤,不錯,從很多方面看,段譽的確有佛教的影子。首先是來自家世的影響,身為大理國段氏子弟,崇佛是從小就埋下的種子;此外在很多場景下,也的確呈現出慈悲心腸。

他不好武功,對武林絕學、連吐蕃國師都垂涎三尺的一陽指、六脈神劍絕不動心,不願“學打人殺人的法子”,自己不會武功,面對殺人無數、動輒用毒的江湖幫派,卻偏偏敢苦口婆心地直言規勸;生死關頭,尚且笑道“佛曰‘色身無常,無常即 苦。’天下無不死之人。”

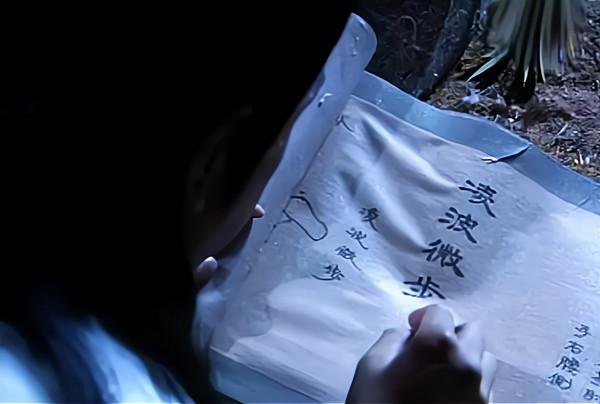

但是,如果深剖其性格深處,卻恰恰折射出了極致的道家“無為”思想。因為苦於不會武功,他最會用得一招就是溜之大吉,學了“凌波微步”之後,就溜得更方便了,他從一開始就屢次受制於人,卻仍然不思進取。

而無意之中得來的強大內力,對書本的理解能力,加上家學淵博,段譽最終還是不費吹灰之力,就得到了一身高深武功。可以說,段譽真的做到了老子想做而做不到的事:無為而無不為。

其實,老莊與佛教在人生哲學上本來就有相通之處。老莊也認為人生是苦難的,只不過面對苦難,老莊選擇了逃避, 而佛教選擇了“苦修”與“參悟”,因此,比起有著眾多禁忌的佛家,老莊那裡更多一些自由自在,隨心所欲。

所以顯然,在段譽和虛竹這裡,段譽的道家屬性更強,虛竹則更有佛性。禪、道 的終極追求就是個人內心世界的平衡、精神上的解脫與人生完美境界的實現,這是同西方某些思潮殊途同歸,是屬於極端個人主義的。

至於天龍三兄弟之首的蕭峰,則已經超越了個人主義的範疇,行為方式卻極為符合中國傳統的儒家的觀點,更像中國傳統文化中的儒家聖人。