若論中原王朝最頭疼的被捅專案,北方遊牧民族的襲擾絕對可以入榜。從匈奴、鮮卑、突厥、回紇、黠戛斯……一路傳承到蒙古遊牧,多次把中原王朝摩擦得送兒送女。

甚至面對成吉思汗的黃金家族,大宋最終連江山都一併送了過去。

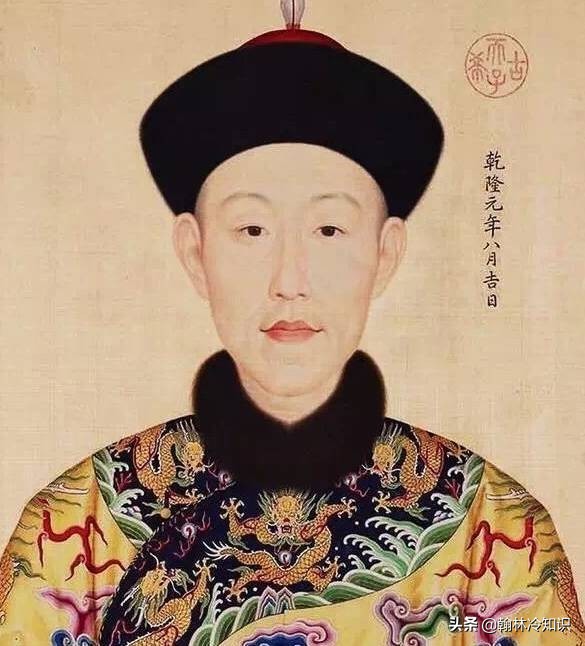

但等到最後一個封建王朝清朝,北方遊牧民族似乎一下子沉寂了,除了幾次與八旗綠營的小交火之外,其他時間都上演著“滿蒙一家親”的橋段。

而大部分中原王朝視為立國工程的長城,清朝也基本沒派施工隊入場維修,工部的油水縮減了不少。

那麼,清朝是怎麼讓北方遊牧民族臣服的呢?

首先就是武力征服。

遊牧民族崇尚武力,能動手的儘量不吵吵,動手幹不過的就服。唐二代李世民被各方稱為天可汗,那是真能打,狠起來連自己哥哥和弟弟能敢咔嚓的人,遊牧在他眼裡就是牙籤肉。

而清朝屬於遊獵民族,當年八旗的戰鬥力可以說冠絕亞洲。

“女真不滿萬,滿萬則天下無敵”,這個口號可不是滿族人在自己的小區裡打的標語,而是敵人喊出來的。

蒙古等北方遊牧的優勢在於身體素質和機動性。蒙古人草原上天天吃牛羊肉、那達慕,身體素質沒得說,中原王朝以農作物為主難以與其pk。但滿族人飲食結構與蒙古人大差不差,也是大口吃肉,大口喝酒。不但如此,還經常吃魚,營養結構比蒙古還全。

至於說蒙古騎兵的機動性,在滿清這裡也討不到什麼便宜。女真人地處黑山白水,每天以打獵捕魚為生,騎射功夫比起蒙古,說不好誰能搶了誰家的媳婦。

遊牧民族來去如風,中原王朝在對付他們的時候,戰鬥力即使能跟上,也經常抓不到人。這一點對於滿清也不存在,你來去如風,我也來去如風,你八級大風,我就整十二級的。

其次是以盟旗為代表的一系列治理政策。

清朝作為最後一個封建王朝,前朝歷代參考書比較多,他們充分吸取了之前對付北方遊牧的失敗經驗,實現了失敗之母的成果。

清朝並不是在武力上壓制蒙古就完事了,而是一整套組合拳,不服KO你:

清帝先是以蒙古大汗的身份,直接繼承了蒙古帝國的法統,這樣清帝也就成為了蒙古人的老大,相當一部分的人事調動,歸清帝所掌。不服氣的就理直氣壯地做掉。

再把盟旗制度安排上,草原按片區分為盟,盟之中再細化為各旗,直接將草原勢力劃分為無數小部落,小到無力對抗清廷。

清廷又將全國的八旗逐漸完善為“滿八旗”、“蒙八旗”、“漢八旗”,盟中各旗歸盟和朝廷蒙八旗的雙重管轄,互相牽制。

各盟之間不是清廷批准,不許通婚,從血緣上斷絕了部落之間聯合的可能性。

但清廷又與各盟之間通婚,不過與中原王朝和親不一樣的是,他們拓展了和親通道:

中原王朝一般送自己的公主去邊疆。清廷不但送自己的公主格格們去蒙古,還要求蒙古把公主格格們也送過來,清帝也翻她們的小牌牌。這樣幾代人下來,血緣上滿蒙就很融合了。

一套組合拳下來,蒙古部族大體可以分為漠北外藩與漠南內屬兩大部分,漠南基本實現了改土歸流,而漠北則分為無數個小割據。

再次,清廷給了蒙古等遊牧足夠的尊重和安穩的生活。

清廷在大金的時候,給蒙古部族畫了很多大餅,不過清廷沒有當資本家,後來做大之後很多都兌現了,給蒙古的王公貴族們封官加爵,要待遇的給待遇,要面子的給面子,要自治的就弄死打個樣。

不但如此,清廷還大力推行黃教,讓遊牧的信仰成為大清帝國層面的信仰之一,讓遊牧覺得自己沒跟錯人,滿清則從思想上實現殖民。

這還不算完,漢人之所以武力不行,是因為實行的是農耕制。清廷用同樣的方法削弱蒙古部族,倒不是讓他們種地,而是在盟旗制的基礎上,讓各部族在自己的地盤裡,變遊牧為蓄牧。

中原地區種地,草原地區“種牛羊”,讓蒙古人也逐漸習慣了安逸的生活,戰鬥力自然也就不行了。

另外,從外部環境來看,蒙古也失去了戰略縱深。

原來他們襲擾中原王朝的時候,採用小股騎兵搶掠,中原大軍一來就蒙古包一收,點子扎手扯呼,往大草原深處一跑,誰也找不到。

但清朝時,北方沙俄崛起,蒙古被大清和沙俄腹背受限,沒了戰略縱深,逃無可逃,原來的戰鬥方式就不太管用了。

以上。