2021年,是我遠離詩壇之後,再重新關注詩壇的詩歌元年。這得感謝賈淺淺,沒有她,我可能不再關注詩壇。不過,因為重新關注詩壇之後,收穫也是“大大滴”。在這一年裡,見識到了詩壇太多的事情。作為局外人的我,都替詩壇覺得尷尬,但詩壇本身,好像一點也不尷尬。真是應了那句俗話:“只要我不覺得尷尬,尷尬的就是別人”。

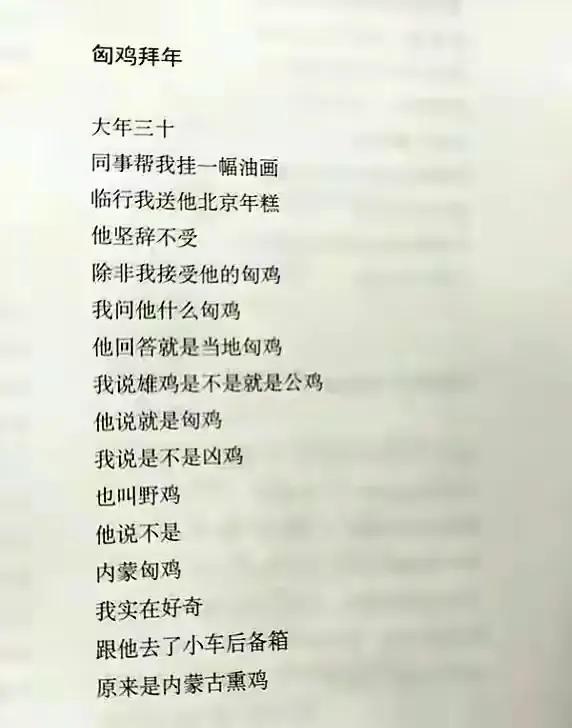

在一些“著名刊物”上,看到了太多“著名詩人”的大作。這些作品,讓人大吃一驚。除了引起廣泛影響的賈淺淺的“屎尿體”,還有《人民文學》釋出的“好看體”,《詩刊》釋出的《匈雞拜年》,《中華辭賦》發表的《發表》,《西藏文學》發表的《鳥語詩》等等。

這些極為“新奇”的現代詩,讓人“耳目一新”,原來現代詩就是這樣的?分分行,囉哩囉嗦,就是一首好詩?讀著這樣的詩,讀者都有些尷尬。但顯然,這樣的詩能登上頂級刊物公開發表,說明他們一點也不尷尬,甚至是“感覺良好”。

在這一年裡,看到了太多的“著名評論家”的詩歌評論。他們從賈淺淺的詩歌裡,看到了“靈性”,悟出了“禪意”。在他們眼裡,《詩刊》主編李少君比杜甫還要厲害,快趕上李白了。他們甚至認為,楊克的《大東湖》可以刻在石頭上,成為人文景觀。

他們的評論裡,充滿了國外詩人的話,充滿了國外詩人的新奇深奧的理論。好像離開了外國詩人,他們就不會評論現代詩了一樣。這樣的評論,他們一點也不覺得尷尬,但我們讀起來,確實覺得有些尷尬。他們不僅能說出來,還能寫出來,確實有足夠的勇氣。

在這一年裡,看到了太多的詩歌大獎。各個地方的詩歌獎,各個刊物的年度獎,還有不少國際詩歌獎。這些由“著名詩人”評選出的,“著名詩人”獲得的大獎,讓人見識到了我們現代詩的巔峰之作。當然,有些可能我們見不到,比如第六屆中國長詩獎的獲獎作品《春日,陽宗海》,要見到是很難的。

在這些獲獎者中,都頂著“著名詩人”的頭銜。仔細一看,他們往往還有另外一個身份,要麼是某著名刊物的編輯,要麼是某著名雜誌社的社長,或者是某個地方的協會主席。他們在這裡是獲獎者,到了另外一個地方,又成了評委,評判獎項的歸屬。一會兒是裁判,一會兒又是運動員,他們東奔西走,馬不停蹄,非常忙。

在這一年裡,我們見識到了太多“著名詩人”的著名言論。“一級作家”、“著名詩人”、“著名藝術家”、“梨花體創始人”趙麗華說,我們的詩歌審美落後西方一百年。“著名詩人”伊沙,說我們是“愚眾”。《詩刊》編輯部副主任彭敏說,再著名的詩人也難免有幾首爛詩,他舉的例子就是魯迅先生。

而中國作家協會第十次全國代表大會閉幕的結果是,作協副主席裡面沒有一位詩人,主席團成員裡僅剩一位詩人,全國委員裡不到十位詩人。作為三大文學體裁的詩歌,在作協領導層裡的人數不足十分之一,已經徹底邊緣化了。

在這一年裡,我們看到了太多的詩壇抄襲事件,有的甚至到了明目張膽的程度。但是,詩壇反抄襲,只是一個口號,或者是一紙宣告。那些詩壇抄襲者,照樣出席各大活動,照樣在別的刊物上發表大作。更有甚者,抄襲《詩刊》的作品,還能在《詩刊》上發表出來。

作為“唯一的中央級詩歌刊物”的《詩刊》,在2021年的“中文核心期刊要目總覽”裡,依然缺席。詩歌刊物沒有一本位列核心期刊之列,這不得不說是詩壇的尷尬。但是,包括《詩刊》在內的詩歌刊物,並不覺得這尷尬,依然該怎麼做還照樣怎麼做。

看到這一切,我這個局外人都替現代詩覺得尷尬。但現在的詩人們,好像一點也不覺得尷尬。他們該發表“名作”照樣發表,該得獎照樣得獎,該舉辦詩歌節照樣辦得熱火朝天。他們把“只要我不覺得尷尬,尷尬的就是別人”這種精神發揮到了極致。可以想見2022年,詩壇還會這樣尷尬下去,但他們照樣一點也不會覺得尷尬。