可以說有相當一部分人不喜歡吃魚是因為魚刺:小有時候有過被魚卡的經歷之後,後面長輩就不讓吃魚了,慢慢地就習慣了不吃魚。釣魚人之中也有很多愛釣魚但是不愛吃魚的群體,當然也有支援那種沒有小刺魚的人。

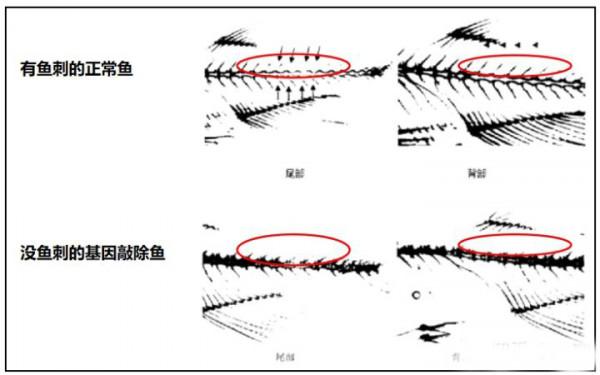

我們國內絕大多數的魚都是“鯉科魚類”,常見的鯽魚、鯿魚、鯪魚、鰱鱅、草魚、青魚……(全球鯉科魚類有270屬、3000多種)等都屬於鯉科。這鯉科魚類最為顯著的特徵就是:有肌間刺,也就是小刺特別多,當然不同屬種之間小刺數量還是有一定的差距。這些小刺也就成為了吃貨的障礙:有一定被卡的風險,挑揀起來很麻煩!

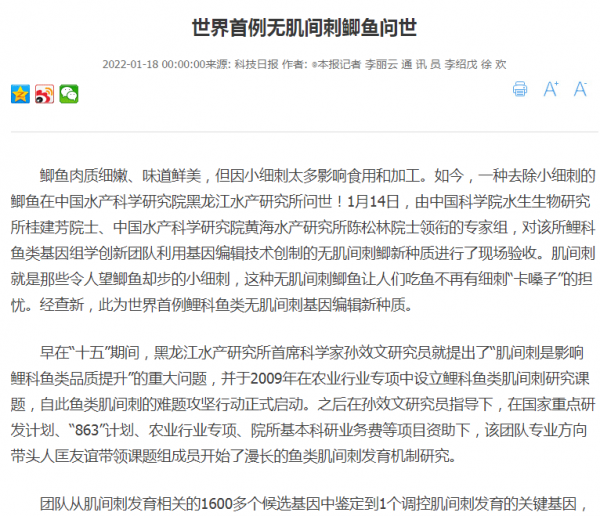

物種的進化顯然不會考慮我們人類食用的因素,就算是在那基本上所有魚都會考慮渾身長滿小刺從而不被捕獲後吃掉。數千年的養殖魚育種都沒有挑選出哪怕那麼一種沒有肌間刺的鯉科魚類,但是黑龍江水產研究所經過十數年的研究終於透過基因手段讓鯽魚不再有煩人的小刺,以後此項技術成熟推廣之後可能在不久的將來就能端上大家的餐桌。

可能會有人問:這項技術是轉基因嗎,人吃了會不會有問題?嚴格的來講,這項技術只是敲除了鯽魚的Runx2骨質發育基因(報道並沒有說明是敲除了這項基因,但是國內外對於消除肌間刺的研究基本都是這個方向,所以可以謹慎判斷),並沒有獲得其他物種的基因(世衛組織定義敲掉也算轉基因)。這個和人種選育優質遺傳基因的手段類似,只不過這個基因如此頑強,在育種的過程中沒有發現有這條基因缺失的種魚。至於轉基因的科普很多科學家都做了非常詳盡的科普,這裡不再贅述(事實上是因為我自己連半桶水都不是,科普不了,但是我相信比我更專業的科學家)。

況且,國內外關於敲除Runx2的論文9000餘篇且經過數十年的研究,只不過國外因為魚類很多都是鯛科魚類沒有小刺的煩惱,所以實踐的價值不大,僅限於論文階段。但是有一點可以確定的是:敲除Runx2基因的魚骨質發育會有些異常,目前查了很多資料都沒有找到活體魚的新聞和論文(可能因為專利原因,真實的情況並非敲除一段基因這麼簡單)。

從報道上面來看,沒有小刺的鯽魚品種目前已經繁衍到了第二代,且形態發育正常,與其他常見鯽魚並無差異。所以我們不用擔心害怕小刺而只能吃一個“異形版”的鯽魚了,要是這樣的話還是吃有刺的算了!之前也看過相關的報道:魚兒沒有肌間刺其實完全沒有影響,可能是早期進化遺留,就和我們的尾椎骨一樣。

這個突破的成果可以說對不管是不是釣魚人都是福音!誰吃魚還沒有被刺過、被卡過?只要這項技術成熟地運用到鯽魚身上,那麼運用到草魚、青魚、鯪魚、鯉魚身上那麼就不遠,但願我們以後所吃的所有魚都不會有小刺!

當然了,並非完全沒有壞處:沒有了肌間刺的鯽魚拉力可能大不如有肌間刺的,畢竟大自然的規則就是有得必有失,敲除了基因不可能全是好處。當然這個壞處也僅限於對釣魚人而言,對於喜歡吃魚的人來說完全不受影響。