朝鮮戰爭中,各方將星雲集,而要說最為矚目的,應該就是彭德懷與麥克阿瑟之間的較量了。他們一個是貧苦農民的兒子,一個是將門望族之後,一個是沒經過多少正規軍事教育的草根,一個是軍事名校高分畢業的未來之星。而結果偏偏是農民的兒子打敗了將軍的兒子,貧窮的新中國打敗了富強的老牌資本主義。

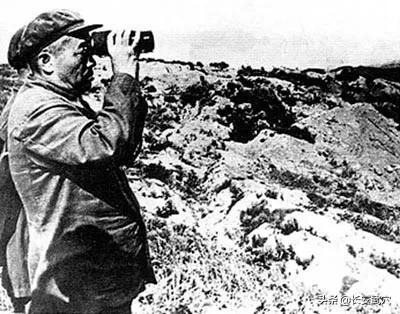

彭德懷,1898年出生於湖南湘潭的一個貧農家庭,原名得華,幼時讀過兩年書,後來因為家貧輟學,因為痛恨北洋軍閥的黑暗統治,多次反抗,但都以失敗告終,多次被通緝,最危險的一次是因為打死了一個惡霸,被逮捕了,幸好在押解的過程中逃掉了。

後來在1922年,改名為彭德懷,考進了湖南講武學堂,畢業之後直接進入了湘軍,到北伐戰爭開始的時候,已經成為了一名營長。北伐戰爭開始的時候,所在的湘軍部隊改編為國民革命軍,在共產黨員段德昌的影響下,彭德懷接受了共產主義,並在大革命失敗的低潮時期加入了中國共產黨。

從此以後,彭德懷二十多年的軍事生涯就與中國共產黨緊密聯絡了起來,他身經百戰,戰功赫赫。

1928年7月,彭德懷領導下轄的一個團發動平江起義,組建了紅五軍,隨後在湘鄂贛三省轉戰數月,建立了三省邊界革命根據地,帶著隊伍走上了井岡山,與毛主席、朱總司令率領的紅四軍會師。1930年,在彭德懷的指揮下,紅軍佔領了長沙,這是紅軍第一次成功攻佔大城市。

抗日戰爭爆發後,彭德懷擔任八路軍副總指揮,指揮八路軍在長江以北的土地上抗擊日本侵略者。在歷時八年的全面抗戰中,八路軍一共作戰10萬多次,殲滅日偽軍125萬餘人,到抗戰勝利時,已經成為擁有102萬人的龐大力量,也是我黨能夠順利接收東北、打贏解放戰爭的底氣所在。

解放戰爭中,彭德懷率領陝甘地區的2萬多人頂住了胡宗南20萬大軍的進攻,使得蔣介石妄圖摧毀中國共產黨的核心的企圖破產,在解放戰爭後期,彭德懷更是率領第一野戰軍,解放了整個大西北,消滅了盤踞在甘青寧地區的“馬家軍”,為當年的西路軍報了仇。

一路走來,彭德懷沐雨櫛風,即便是在最危難的時候依然堅守信仰,深受信任,在擔任軍隊的主官的時候,一般都是軍政一把抓,同時兼任政委。毛主席後來寫詩稱讚他:“誰敢橫刀立馬,唯我彭大將軍。”

如果說彭德懷的成長經歷是艱難困苦、玉汝於成的話,那麥克阿瑟就是一路星光、金光閃閃了。

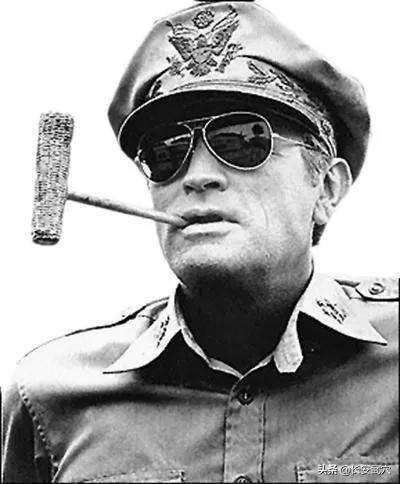

麥克阿瑟在1880年出生於美國阿肯色州的一個軍人家庭,他的父親老麥克阿瑟曾經擔任美國陸軍三星中將,麥克阿瑟的成長很大程度上受到了父親的影響。

1899年,麥克阿瑟考入西點軍校,而這一年,彭德懷還只有一歲。畢業的時候,麥克阿瑟以98.43的成績創造了西點軍校的記錄,而這一成績至今還沒有被打破。

1917年,美國宣佈加入第一次世界大戰的協約國一方,抽調軍隊遠征歐洲,麥克阿瑟擔任第42步兵師的參謀長,為上校軍銜,一年後,已經成為美國陸軍准將。

回到美國後,在1919年,麥克阿瑟成為西點軍校建校以來最年輕的校長,在1930年,他又以臨時五星上將銜成為陸軍參謀長。

第二次世界大戰中,擔任美國太平洋戰區的最高指揮官,在任期間,帶領美軍打了一場又一場的勝仗。1945年9月2日,麥克阿瑟代表盟軍在美國“密蘇里號”軍艦上接受日本投降,簽署接受日本的投降書。

二戰結束後,美國在日本本土大量駐軍,作為盟軍太平洋戰區的麥克阿瑟也成為日本的實際統治者。

這五十年的軍事生涯,使得麥克阿瑟充滿了傳奇色彩。在人們的印象中,麥克阿瑟一直叼著一支玉米芯製成的大煙鬥,握著一根曲柄手杖,穿著一身開領的帶著五星上將銀星的襯衫。流傳下來的麥克阿瑟看起來滿臉的桀驁不馴,卻又自信滿滿。

這兩位將領的作戰指揮風格也大不相同。

彭德懷非常擅長在並不佔優時打出區域性優勢,尤其是極擅長打運動戰,1930年,彭德懷率領這紅三軍團,趁何健將大部分兵力部署在外圍地區,直插湖南的腹心地帶,一舉攻下了長沙,這是紅軍在大革命時期唯一一次成功攻佔一個大城市。

在解放戰爭中,胡宗南集結20萬大軍進攻延安,而當時延安的保衛部隊只有2萬餘人,彭德懷沒有硬碰硬,而是利用國民黨各部隊銜接不緊密的缺點,採用“蘑菇戰術”,在區域性戰場上調集大量部隊,使得解放軍形成優勢兵力,給予敵人大量殺傷。積少成多,一點一點地消滅敵人。

彭德懷的指揮,最大的特點就是機動靈活,不拘泥於舊的戰法,總是根據不同的敵人和不同的戰場情況,靈活採用戰法,在面對強大的敵人時不會喪失信心,在己方佔據巨大的優勢時不會輕敵驕傲,顯得極為穩重。

而麥克阿瑟則完全不同,他每每出現都如同一隻驕傲的公雞,自信滿滿。二戰中,麥克阿瑟極擅長使用“跳島戰術”,繞過敵人守備嚴密的正面防線,攻取敵軍後方的基地,進而使得敵軍補給中斷,最後再回過頭對付防線上的敵人。

這個戰術與七百多年前蒙古人採取的“斡腹”戰術有異曲同工之妙,在太平洋戰場上也很有效果。美國擁有制海權和制空權,日軍雖然在太平洋的島嶼上佈置了大量的軍隊,但是補給被切斷後,只能變為待宰的羔羊。

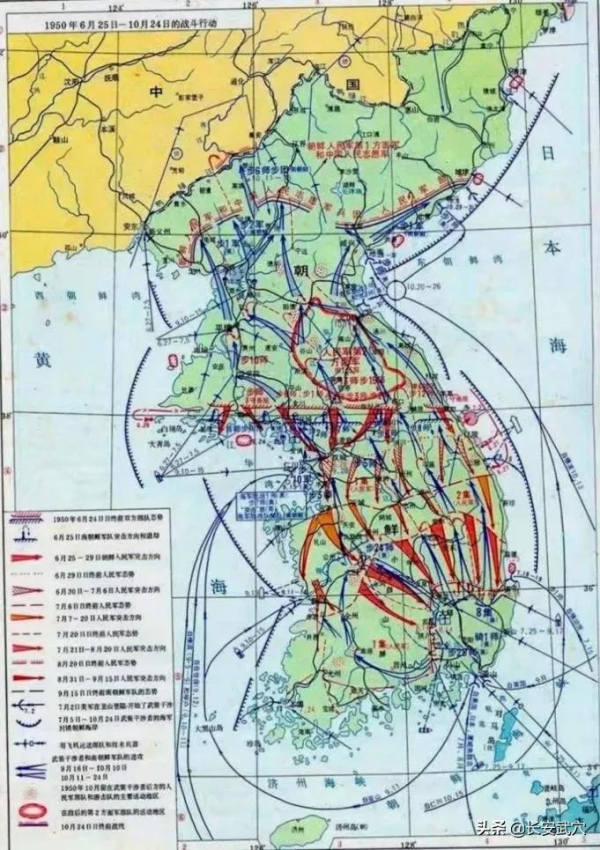

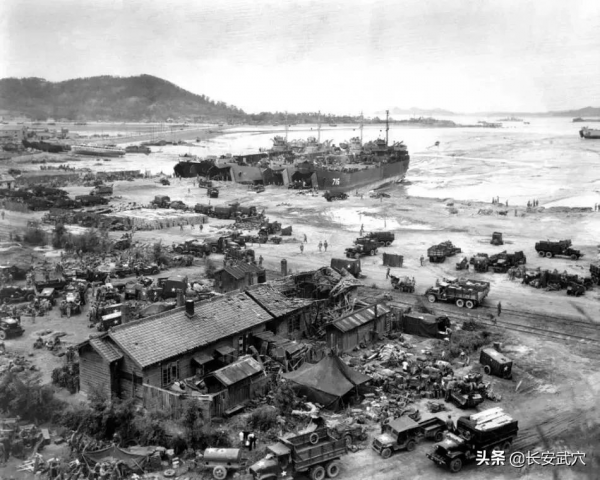

麥克阿瑟指揮藝術的巔峰應該是仁川登陸了。朝鮮戰爭爆發後,韓國李承晚政府兵敗如山倒,兩個月之間,朝鮮人民軍在金日成的領導下,攻佔了韓國90%的土地,將韓國和美國的軍隊壓縮在了釜山一帶。

就在這時,麥克阿瑟終於說服了聯合國軍的將軍們,準備實施“仁川登陸”,9月15日,在二百多艘軍艦和五百多架飛機的掩護下,美軍第十軍團成功登陸仁川,並迅速切斷了朝鮮人民軍的退路,朝鮮主力被殲滅,戰爭局勢一舉逆轉。

不到半個月時間,朝鮮戰爭的局勢就徹底崩盤,聯合國軍一舉收復了漢城,越過三八線,向中朝邊界的鴨綠江進發。

早在朝鮮戰爭剛剛爆發的時候,毛主席就認為美國人一定會干預,同時,美國的第七艦隊進入臺灣海峽,解放軍即將要發起的解放臺灣戰役只能被迫終止。而如果朝鮮半島被美國徹底控制,那麼我國的國防安全也會成為一個大問題,所以,毛主席最終決定派出志願軍入朝作戰。

其實彭德懷並不是指揮志願軍入朝作戰的第一人選,原本打算指揮解放臺灣的粟裕才是原定的指揮者,但是粟裕因為早年間頭部中彈,一直沒有取出來,在擔任東北邊防軍司令之後不久就病倒,無法指揮,只能交給彭德懷領導。

1950年10月17日,志願軍跨過鴨綠江,正式入朝參戰,彭德懷與麥克阿瑟也開始正面的對抗。

在麥克阿瑟看來,中國不會出兵,當時的新中國,剛剛結束持續多年的戰爭,百廢待興,沒有精力出兵朝鮮。此外麥克阿瑟一直看不上中國軍隊的戰鬥力,二戰期間美國下場之後,幫助蔣介石訓練國民黨軍隊,但是國軍的表現是在是一言難盡,1944年,盟軍的其他戰場都在高歌猛進的時候,蔣介石搞出了豫桂湘大潰敗。

於是麥克阿瑟便命令聯合國軍向鴨綠江進發,向部下宣稱,這將是“最後的攻勢”,“戰爭會在兩星期內結束”,有些部隊甚至還可以回家過聖誕節。在美國總統杜魯門問他中國會不會出兵的時候,麥克阿瑟非常肯定,認為中國一定不會出兵,並對美國的軍事實力有著極大的自信:“如果中國人真的進行干預,那麼我們的空軍就會使鴨綠江血流成河。”

然而麥克阿瑟終究是失算了,中國最終決定出兵朝鮮,中國人民志願軍是一支將生死置之度外的隊伍,他們爆發出的戰鬥力使得美國人都膽寒。

彭德懷與麥克阿瑟在朝鮮戰場上進行了四輪較量,各有勝負,但是總體來看,彭德懷顯然棋高一著,麥克阿瑟作為失敗者,被杜魯門總統在第四次戰役結束後撤掉。

第一次對決,志願軍入朝後不久就遇到了美軍和韓軍,只是解放軍的行動非常隱蔽,進軍的時候基本都是在晚上,第13、18兩個兵團的將士們嚴格執行“夜行軍晝宿營”的規定,去掉了身上的所有標誌,不走平坦大道,專門在崇山峻嶺之間一路南行。

此時麥克阿瑟的飛機沒有偵察到志願軍入朝的動向,聯合國軍十多萬人兵分兩路向著鴨綠江突飛猛進。由於裝備優劣懸殊,志願軍準備第一階段只打防禦戰,在平壤附近建立防線,等到換裝蘇制裝備之後再進行反攻。

但是戰場形勢瞬息萬變,聯合國軍的推進速度太快,導致志願軍大部分部隊都沒有運動到位,彭德懷便將轉變了作戰方式,將防禦戰改為了運動戰。

10月25日,第38軍在雲山地區阻攔住韓第一師,打響了志願軍入朝作戰的第一槍,,作戰三天,敵軍寸步未進,傷亡2000多人。與此同時,第40軍在溫井發動突襲,四個小時內全殲韓六師2團的加強營,擊斃韓軍500多人,還繳獲了30多輛汽車。

這個時候麥克阿瑟才意識到中國已經出手救場了,他後來對此回憶到:“開始的時候,我們認為自己什麼都知道,而實際上什麼也不知道,但對方卻一切都知道,於是,戰爭開始了。”

此時的麥克阿瑟還是認為即便中國已經出兵了,估計也不會超過五千人,但實際上,志願軍有兩個兵團二十萬人正朝一路北進的聯合國軍包抄過來。

雲山的戰鬥還在繼續,志願軍徹底將美騎一師8團包了餃子,準備進行圍點打援,但是由於38軍運動不到位,增援的聯合國軍見狀放棄北上,西線的聯合國軍全部撤到了清川江以南,與追擊的志願軍在清川江一線形成對峙。這場戰鬥,志願軍殲滅了美騎一師8團的大部,美軍傷亡兩千多人,後來被作為模範戰例寫入了日本軍校的教科書。

東線戰場上,為了遏制麥克阿瑟的鉗形攻勢,42軍124,126兩個師進行了艱苦卓絕的阻擊作戰,白天的時候,美軍飛機連番轟炸,晚上的時候,原本漆黑的夜空被照明彈完全照亮,後勤補給被美軍的飛機切斷,志願軍戰士後來甚至連水都喝不上,只能喝自己的尿。

就在這樣的情況下,雖然志願軍糧彈不足、飲水急缺、兵力裝備都是劣勢,但是在黃草嶺、煙臺峰阻擊聯合國軍13個晝夜,消滅2700多個敵人,將麥克阿瑟一舉結束戰爭的美夢徹底粉碎。

11月5日,彭德懷下令結束第一次戰役,並沒有乘勝追擊,他明白,志願軍雖然戰鬥勝利了,但是聯合國軍只是措手不及,沒有反應過來,如果再進行追擊,志願軍在沒有制空權、裝備落後、後勤補給不繼的情況下,只會先勝後敗,於是在東線的聯合國軍也開始撤退的時候,主動結束了戰役。

第一次戰役,一共歷時13天,志願軍以一萬餘人的傷亡,消滅聯合國軍1.5萬餘人。

此時的麥克阿瑟依然認為中國出兵不多,對整個局勢沒有正確認識,在11月初,他從日本飛到了朝鮮,親臨前線指揮,集結了22萬大軍,分東西兩線,準備徹底結束朝鮮戰爭。

11月24日,麥克阿瑟狂妄地宣佈,美軍將發動聖誕攻勢,在聖誕節前結束戰鬥,回家過聖誕。

11月25日,彭德懷指揮志願軍主動對聯合國軍展開了進攻,志願軍對聯合國軍的縱深進行了大規模的穿插,等到麥克阿瑟反應過來時,聯合國軍的防線已經處處漏洞,於是只能下令撤退。

而在這時,西線戰場上負責防守的韓7師和韓8師已經被殲滅,聯合國軍的右翼全線崩潰,美第九軍下轄的2,25,騎兵1師,以及土耳其旅和韓1師被志願軍三面包圍,只剩下了三所裡作為最後一條南撤的路線。

三所裡,這個小小的地方成為了整個朝鮮戰場的焦點所在!

38軍奉命向三所裡進發,此時的38軍剛剛在德川結束戰鬥,還來不及休息,行軍途中有的戰士走著走著就睡著了。雖然非常疲憊,但是為了一雪前恥,38軍用雙腿在14小時之內在崇山峻嶺之間行進了145裡,創造了世界軍事史上的奇蹟。至此,志願軍徹底堵死了西線敵軍南撤的生路,113師進入陣地僅僅過去五分鐘,美軍的先頭部隊也出現在了三所裡。

一場慘烈的阻擊戰拉開了序幕,38軍死死地釘在三所裡,在志願軍全線進攻開始後,聯合國軍西線戰場上全面潰敗,志願軍開始漫山遍野地抓俘虜。彭德懷在得知38軍在三所裡堵住美軍的時候,非常激動,給38軍的嘉獎令上寫到:“中國人民志願軍萬歲!三十八軍萬歲!”38軍自此便被稱為萬歲軍。

第九兵團也已經入朝了,這原本是準備解放臺灣的,下轄的三個軍都被加強到4個師,總兵力有15萬人,但是由於叛徒洩露了九兵團的入朝作戰部署,不得不緊急入朝,沒有準備足夠的手套棉鞋和棉帽,又遇上了朝鮮半島五十年難遇的寒冬,導致在長津湖戰役中,有大量的戰士凍死凍傷。

但就是在這場戰鬥中,志願軍創造了歷史,美軍陸軍31團(北極熊團)被擊敗,團長陣亡,團旗被繳獲,這是朝鮮戰爭中志願軍唯一一次成建制消滅美軍的一個團,美國《時代週刊》評論這次戰役時說到:“敗北——對美國來說從未有過的最大的敗北。”

第二次戰役一共殲敵3.6萬人,其中有美軍2.4萬人。志願軍基本上將聯合國軍打回了三八線以南,朝鮮的首都平壤也被解放。麥克阿瑟在這一輪較量中滿盤皆輸,軍隊的編制在南逃的過程中大都打亂了,很長一段時間內聯合國軍都沒有了主動進攻的能力。

第三場較量很快就來了,隨著志願軍後續的補給逐漸到位,彭德懷決定主動進行進攻。聯合國軍這邊,由於西線戰場指揮官沃克中將出車禍去世,職務由李奇微接任。整頓過後,麥克阿瑟集結34萬人,在三八線250公里的戰線上,佈置了兩道正面防線,在後方還有三道機動防線。

由於第九兵團在長津湖戰役中損失過大,正在休整,所以彭德懷只能調動第13、18兩個兵團總計23萬人,以及朝軍3個軍團總計30多萬人進行進攻。1951年元旦,在經過炮火準備之後,志願軍全線發起進攻,很快就撕破了敵人的第一道防線,直到碰到美國人時才反應過來,韓軍潰敗的太快,第一道防線甚至沒有起到多少作用。

佈置的防線已經完全失去了作用,麥克阿瑟便下令南撤,甚至讓出了韓國的首都漢城,聯合國軍在37度線附近重新組織了防線,準備以逸待勞。彭德懷知道憑藉志願軍的後勤補給能力,很難對聯合國軍進行持續徹底的打擊,所以在1月8日主動下達了停止追擊命令。

第三次戰役一共殲敵1.9萬餘人,將戰線推進到了三七線附近,最重要的是,佔領了韓國的首都漢城,李承晚政府不得不在一年之內再次遷都,這也是一百多年以來中國軍隊第一次佔領敵國的首都。

如果說前三次較量是突進的話,那麼第四次戰役就是抗壓。入朝兩個多月,彭德懷主要是利用麥克阿瑟對中國軍隊的不熟悉,在裝備劣勢、人數劣勢的情況下進行的突擊作戰。

而第三次戰役後,麥克阿瑟已經認識到自己面對的是個怎麼樣的對手,制海權的喪失導致志願軍只能從陸路得到補給,而在三八線附近已經是志願軍補給的極限距離了。由於補給能力實在太差,導致志願軍每次攻勢只能持續一個禮拜左右,被美軍將領李奇微總結為“禮拜攻勢”,並制定了相應的作戰計劃。如果依照原來的打法繼續打,志願軍是要吃大虧的。

同時,國內的其他部隊還在往朝鮮戰場上調動,這些都需要時間,所以彭德懷明白,第四次戰役就是為了爭取時間,拖得越久就越成功。

彭德懷先是讓志願軍在漢江南岸堅守,二十天之後,主動後撤,讓出了漢城,開始機動防禦,誘敵深入,伺機圍殲,最終把戰線維持在了三八線附近。

到4月底,第四次戰役結束,這場防禦作戰持續了三個月,就是在這三個月,第3、19兵團陸續入朝,第9兵團完成休整,兵力得以恢復,中朝在前線的部隊數量已經達到了60萬人,人數上已經佔據了優勢。

第四次戰役的戰略目的已經達到,志願軍也取得了巨大的戰果,從1月25日至4月下旬,三個月之間,殲敵7.8萬人,為下一階段的對決積蓄了足夠的力量。雖然聯合國軍又將戰線推到了三八線附近,但是在戰略上卻是一個切切實實的失敗。

透過這四輪較量,彭德懷和麥克阿瑟兩人也分開了勝負。用拳擊比喻,就是彭德懷開局之後三輪快而狠的亂拳砸在了麥克阿瑟這個七十歲的老頭身上,等他回過神的時候彭德懷又將拳頭架了起來,不在主動進攻,而是抽冷子找機會下手,準備第五輪較量的時候,麥克阿瑟被換了下去,二人的較量也就結束了。

1951年4月11日,美國總統杜魯門以“未能全力支援美國和聯合國的政策”為由,解除了麥克阿瑟在朝鮮戰場上的職務,黯然離開,並在不久之後宣佈退役,在軍事生涯上留下了一塊永遠也無法消除的汙點。

而彭德懷則被授予“朝鮮民主主義人民共和國英雄”稱號以及國旗勳章,並在1955年被授予元帥軍銜。

後世的軍事家們評價道:“彭德懷以全新的戰略戰術,給麥克阿瑟等美國將軍上了一堂讓他們銘記終生的軍事課。”

朝鮮戰場上,農民的兒子彭德懷擊敗了將門之後麥克阿瑟,新生的新中國打贏了世界第一的美國人,極大地振奮了全國人民的信心,並使得新中國成為聯合國在討論東亞和印度支那時無法忽視的存在,被稱為“立國之戰”當之無愧。

注:本文部分文字與圖片資源來自於網路,轉載此文是出於傳遞更多資訊之目的,若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益,請立即後臺留言通知我們,情況屬實,我們會第一時間予以刪除,並同時向您表示歉意