老美有條唐人街,在世界各個角落裡,也有不少星羅棋佈的“中國村”,集聚成一道道獨特的風景線,如哈薩克的“陝西村”、“東北村”、南非的“鄭和村”、泰國的“雲南村”、以及各國可見的“保定村”等等。

璀璨的海外遺珠——哈薩克“陝西村”

中亞哈薩克、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克三國交界地帶有一個規模宏大的“中國村”——“陝西村”。

陝西村的歷史可追溯到年太平天國起義時期,彼時,起義已經波及到了中國西北陝西、甘肅、寧夏一帶,最後白彥虎前往中亞,1862年,三萬人,走了十五年。

1877年這部人馬於12月隆冬來到了中亞地區,天山山脈從9月便開始大雪紛飛,積雪深達兩米厚,起義隊伍三萬人整裝出發,翻越天山15年途中便病餓老死無數,最終只餘下只餘3314人來到了中亞。

對於東干族能夠被當時的沙俄政府接納,或許赫赫有名的“廉價勞動力說”和“買路說”看法。“廉價勞動力說”即意指當地政府對東干移民帶來的中國傳統農耕技術和優良品種垂涎不已;“買路說”則傳聞白彥虎曾經用金銀財寶向俄國人買道求生。

目前對於這一問題仍是一個尚待考證的綜合性命題。

令人詫異的是,沙皇政權面對清政府提出的引渡白彥虎的要求,表示了拒絕。這顯然不是因為沙俄政權具備所謂的“人民性和革命性”亦或是“人道主義精神”。彼時中亞距沙俄政權過遠,一旦中亞信奉伊斯蘭教的突厥人群體失控,將十分不好收場。

正如當時俄七河省省長給上級報告裡所提出的:“如果交出白彥虎,就會引起相鄰亞洲穆斯林國家的不滿,且損害本政府(沙俄政府)在突厥人中的威信。”

儘管清政府四次向沙俄政府提出要引渡白彥虎,但在“活要見人,死要見屍”的威嚇之下,白彥虎還是於1882年病死他鄉——今哈薩克江布林洲馬三旗,再往後看,便是今日的營盤村。而直到蘇聯解體後,先祖來俄的中國移民才得居住地才分屬哈斯克斯坦、烏茲別克和吉爾吉斯斯坦三國。

而由白彥虎率領的最大一支隊伍來到了沙皇俄國的秋河河畔,見水土豐美,遂而紮根定居。這些回民寧可扔棄傢什也不願丟失中國帶來的農作種子。

沙皇發現了這一夥外來客,見這一夥人不僅有菜種,還終日務農,種植小麥、水稻、蔬菜、栽培果樹,便認為這群“東方使者”具有良好的稼穡技術,又屬於現成的勞動力,並對其採取了寬鬆的民族政策和管理措施。

一方面鼓勵其耕種,免除來俄回民十年的賦稅,撥給其7萬餘畝土地,讓回民在此自由耕種生活,於是這一批中國人便在當時的沙皇俄國定居下來。

1882年白彥虎病逝,葬於異鄉——今哈薩克江布林洲馬三旗,再往後看,便是今日的營盤村。而直到蘇聯解體後,先祖來俄的中國移民才得居住地才分屬哈斯克斯坦、烏茲別克和吉爾吉斯斯坦三國。

準確來說,“陝西村”並不單指某一個村莊,而是一種綜合統稱。陝西村如天上星子、陝北沙礫一般分散在哈薩克、烏茲別克和吉爾吉斯斯坦三國得交界地帶。

在當地,這樣的村落被叫做“鄉”,一個鄉約有1.2萬人,2000餘戶人家,時至今日,三國交界地帶得陝西村總人口已經達到了12萬人。

陝西村的村民被哈薩克人稱為“東干族”,所謂“東干”即謂之“東甘”,意為“甘肅東邊的來人”,東干族也並非完全純指源自白彥虎殘部的回民。

後來,5000名左右原本居住在伊犁地區的回族人撤到了俄羅斯,同類相惜,他們自發尋找到了早遷至此地的白彥虎部下,兩股回民融作一股,共同生活。1942年蘇聯政府正式將“東干族”作為來自中國的回族的名稱。

陝西村今日衣食住行面面觀

歷史學家早期稱陝西村為陝西最大的海外僑民團體,歲月荏苒,隨著陝西村的壯大——從原先的3000多人到現今的12萬人,以及歷史學界的勘探發現,而今歷史學界已一致認為陝西村應當為“中國海外最大的移民團體”。

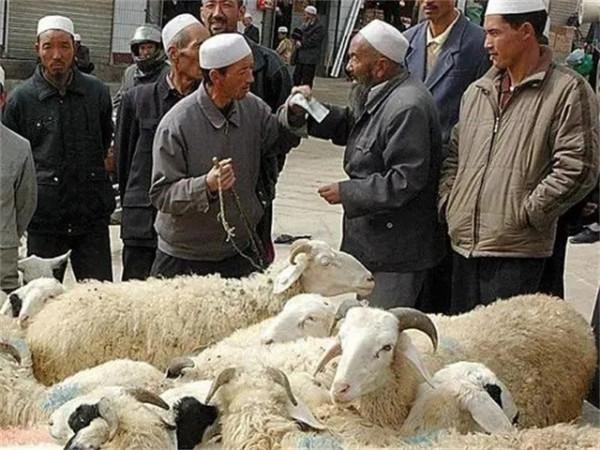

民以食為天,儘管陝西村的東干族族人已然完美融入了哈薩克當地的生活,且被哈薩克當地認可,納為該國131個民族之一,但陝西村的村民們依舊保持著一百多年前故土的飲食習慣。

東干族人喜好西北風味,吃臊子面,水餃、包子、米湯等陝北美食,無論是在前蘇聯還是現今的哈薩克,“東干菜”都在當地的美食排名榜上佔據一席之地,東干人甚至在哈薩克首都阿斯塔納開辦了30多家陝味餐館,名氣頗盛。

而除卻開辦餐館,絕大多數陝西村村民在來哈前期都是靠務農為生。種植糧食、蔬菜、開辦果園是東干族人的主要收入來源,而東干人種植的蔬果就佔據了哈薩克蔬果全國總產量的50%。

蔬果品質和產量很大程度取決於伴隨著東干人從中原遷移至哈薩克的優良種子。其先祖穿越天山山脈、來到中亞時,身懷多種作物種子,如茄子、芹菜、辣椒、韭菜等十幾種菜籽。

這些優良的種子代代流傳,以致引導東干族人找到了合適的生存方式,能夠快速在蘇聯和哈薩克站穩腳跟,甚至在現如今,東干族的生活質量相對而言普遍高於哈薩克當地居民生活水平。

陝西村,或者說陝西村內的一個鄉,便是一個大公司,2000多戶,1.2萬多人,都是這個“陝西集體農莊”的員工或員工家屬。但追根溯源,不出五代都是親戚,鄉里碰見了八成還得叫聲姑嬸二舅。

因為強悍的生存能力和適應能力,以及抱團取暖的凝聚力,東干人的經濟收入也普遍良好,僅僅是一個鄉——一個“陝西集體農莊”的2000多戶人家,便有3000多輛小轎車來來往往,其中東干人最常買的轎車品牌也多為寶馬、奧迪、豐田。

當地第六代村長安胡塞稱鄉里生活十分寧靜祥和,家家戶戶都有小轎車,每家圍著莊園轉悠,分到幾畝地,無論是做生意還是種糧食,都不會荒廢土地。而經商的收入狀況相對而言更為寬裕,一年最少1萬美元,更富裕的少數家庭一年10萬到上百萬美元的也有。

陝西村村內家中很少裝配固定電話,老老少少,大大小小都有一臺手機。

只因吉爾吉斯斯坦和哈薩克的東干人雖是兩國之分,但地理位置上卻只相隔一條河流,兩地親人若要通話,用固定電話則屬於國際長途,費用昂貴,但若是使用繼而吉爾吉斯斯坦的手機卡,就屬於本地間通話,費用便宜得多。

經濟基礎決定上層建築,在哈薩克131個民族中,東干族的受教育水平是首屈一指的,分佈在哈、吉、烏三弟交界處12萬東干族人,哈薩克和吉爾吉斯斯坦各佔6萬人,而這為數不多的6萬人,誕生了許多哈國作家、社會活動家、音樂家和運動員。

陝西村一鄉的村長,上文所述的安胡塞便活躍於哈薩克政壇,擔任哈薩克人民委員會常委、哈薩克東干協會會長、哈薩克總統顧問。

在充分融入當地文化氛圍的同時,如何堅守住故土的文化,不被同化,是一個難題。

安胡塞的父親自小就對他訴說自己的祖籍來歷,告訴他,儘管你在哈薩克叫做“達吾勞夫·胡塞·西瑪勞維赤”,但你的根在中國陝西,你姓安,是安家的的人。

無數東干人代代傳承這麼一種故土情結,即使是十幾歲的少男少女,也深知自己的根在東岸,在中國陝西。

在語言層面,白彥虎帶領殘部來到營盤村時,三千餘人依舊是採用陝西方言作為他們的母語,並代代傳承長達50多年。

半個世紀的時間裡,不使用文字顯然不可能,在俄國的希拉爾文字影響下,白彥虎的後代開始使用一種中國本土人看不明白,俄國人也聽不懂的話,即利用希拉爾詞彙配合漢民族語言中的陝西方言語音和語法規則,形成特有的“陝西村克里奧爾語”。

這一尷尬局面直到蘇聯政府開始重視東干族的教育問題才慢慢得到解決,時至今日,哈薩克的陝西村人依舊可以背誦“床前明月光,疑是地上霜。”

但吉爾吉斯斯坦的東干族人卻已經被當地佔據統治地位的烏茲別克語同化。

陝西村婚俗考:不離婚也不戀愛

安胡塞在村外是總統顧問,回到村裡卻是一個大大小小事情都要操把心的老村長,農耕、基建、農莊事務……甚至連婚嫁之事也要過手。

根據東干族當地的習俗,女孩應當在18歲到20歲結婚,如果超過20歲結婚將被視為一件“麻煩事”。自然,隨著哈薩克經濟水平不斷提高,晚婚人口的比例也在逐年增大。

安胡塞因為曾回到陝西老家尋根認祖,同時與陝西當地進行了一系列商貿往來。

1997年之後,安胡塞開始有意識地引進中國農業技術人員,將中國溫室種植水稻和培植蘑菇的技術引進到了哈薩克。此後,有從陝西眉縣引進了製造磚瓦的裝置,乃至出資200萬元在陝西村建立了麵粉廠和小餅乾廠。

此後,陝西省政府更是承接了多名東干人大學生在西北大學等高校學習漢語,目的正是為了在哈薩克培養一部分傳播漢文化的漢語老師或翻譯家,或是培養一批能來往中哈兩地經商的優秀商人。

因此,安胡塞作為陝西村群落的代表者,曾發言稱東干人有適齡的單身女性2000至3000人,希望中國小夥子能夠前往哈薩克,去了解陝西村,瞭解陝西村的姑娘,這一段“國際紅線”一時傳為佳話。

陝西村的女性勤勞,賢惠且漂亮,儘管哈薩克當地常年風沙翻湧,但陝西村的女孩卻面板白皙細膩,身材苗條,當地人自豪地稱:“這(陝西村)是當地最出美女的地帶。”女性穿著大多不算時尚,但都大方得體。

事實上,陝西村內的婚俗依舊保持著最古樸的清代陝西村落景觀。

陝西村內的東干人婚禮從婚禮程式到婚禮舉辦的大場面、小細節,都保留著中國清末西北地區的婚嫁習俗。

東干新娘的髮飾和衣著完全是中國清末民間舊俗新娘的翻版:鳳冠霞被,臉遮紅方巾,下身著紅裙、紅褲、紅綢緞繡花鞋,項圈天宮鎖掛脖,照妖鏡懷胸,肩上挎上子孫袋,手臂纏好手銀。

陝西村村內,女性一旦結婚便很少同陌生男性談話,婚姻模式也是完全由父母做主的包辦婚姻,很少自由戀愛極為罕見,而一旦結婚,便沒有離婚一說。

作為一個遷移到哈薩克的少數民族,東干人需要在相對強大的異族面前保持本民族的繁衍和壯大,保證種群不走向消亡,是最大的難題。

多個東干族村落的村長在談及婚嫁之事時,只說家家戶戶都有車,同吉爾吉斯斯坦的東干人或是中國人通婚都不是問題。但當論及女兒外嫁一事時,幾位村長也都笑稱這種情況極為罕見,和天上落隕石差不離的機率。

正因為是清代逃往俄國的陝北人,陝西村內的婚禮儀式依舊遵循中國漢族“六禮”的傳統,婚慶程式更是兼具回漢兩族的習俗。

年輕人到了談婚論嫁的年紀,不能自由戀愛,只能在門當戶對的前提下,求得父親、母親的“口話”,然後再由男方家庭請一位親戚或者朋友擔任媒人上門求婚,次數一定要多,登門求娶的次數越多,說明“女娃越有臉面”。

門當戶對與之相配的是“明媒正娶”。

待到女方家長同意這門親事,告知媒人,“給話”,男方便會送卡利姆,定日子,隨即下聘禮訂婚,待到女方家長收下聘禮表示同意後,便回商討黃道吉日,擇時成婚。講求締結婚約,應當經過納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎等過程。

親事定下後,男方會給女方1000美元的結婚定金,讓女方置辦嫁妝,而一般家庭的婚禮合計當地物價,需要花費8000美元。

嫁妝少不了的是女方母親縫製的繡花鞋和繡花衣服,出嫁前,新娘需要坐炕、哭嫁、道別、叩拜、過門、開席、隨禮、答謝作揖、新娘回門等等程式,以答謝父母的養育之恩。

“坐炕”即在小屋裡靜坐三天,回憶父母的養育之恩,同時做好即將為人婦的心理準備;

“哭嫁”則分為兩大部分,先是和女友在小屋中或哭或唱,以悲嘆來告別“少女時代”,東干人稱之為“少女會”,少女會結束後,新娘還要與孃家人淚別,在婚嫁途中哭泣,以表示對父母的不捨。

陝西村內的東干人反對近親結婚,但也排斥與外族通婚。

東干村的男人偶爾可以娶外族的女人,但男女雙方必須都是穆斯林,以免被外族的文化滲透同化——至於東干族的女兒,幾乎沒有可能嫁給外族男人。若在婚禮當天問一位東干族新娘:“見過新郎嗎?”多半會得到一個否定的答案。

這並非說百年來沒有愛戀上外族男子、並企圖與之結婚的女兒,只因在東干族的族群中,數代一直給家中女性灌輸一個觀念:嫁給外族人會遭白眼,會讓人瞧不起。

東干女子都非東干人不嫁,如果東干女子要與外族男子通婚,對方必須要學會東干話,學做東干菜。在這一苛刻的條件之下,東干鄉莊女子與異族結婚的佔比例至今仍舊不足1%。

陝西村婚禮當天,男女雙方家裡都要宰牛,準備結婚宴請親友,吃席時,男女不得同席吃飯,男客坐院中,女客坐上房,屋子小的都坐在院子裡,但也講究分席而坐。

即使是吃便席,也只得男人在桌子上吃,女人在旁邊吃,涇渭分明,男人吃完飯後女人還要負責收拾桌子,穆斯林色彩濃厚。

然而你,與中亞地區同是穆斯林的其他民族相比較,以農耕為主要經濟收入來源的東干族漢文化色彩更加鮮明,這是東干人在中亞地區區別於其他穆斯林的主要標誌之一,耕種,也是東干人身份認同的方式之一。

哈薩克鼓勵生育,婦女生育小孩,醫院甚至不收取住院費,第一胎更是獎勵300美元,第三胎每個月政府還補貼50美元,直至孩子成年為止。

陝西村村隨處可見一手一個孩子,屁股後面還跟了一串孩子的婦女,而傳說中生育10個孩子的“英雄母親”也是大有人在,但在生育率如此之高的情況下,“十孩家庭”的孩童存活率都不高。

而令許多外族人難以接受的也是東干族人一夫一妻製為主,一夫多妻制為輔的婚姻形式,因為陝西村的女孩比男孩多出幾乎兩倍,因此這裡的男孩可以多娶幾個女人,更有家庭,一個男人娶四個女人。

究其根本,東干女子不得與外嫁,一開始繼承了回族的傳統禁忌,來到了哈薩克後,起初女性因為在翻越天山的過程中死傷慘重,婦女人數過少,本族內部的婚配都無法滿足,根本不允許外嫁。

在人口逐漸壯大,生活水平逐步提高的21世紀,東干女子不得外嫁更多是因為東干族人強烈的民族凝聚力不允許自己的“純正血脈”魚龍混雜。

然而,在時代的變遷和社會的進步之下,東干人如何能在年輕人流行的白色婚紗面前留住鳳冠霞被和紅馬卦,如何在自由戀愛的大潮之下抵擋東干女兒外前往城市,外嫁其他民族的大潮,是一個值得思考的問題。

參考文獻:

① 《中亞有個“陝西村”》

② 《文化變遷與傳承——文化人類學視野下的中亞地區東干人婚姻儀式考察》

③ 《哈薩克的“陝西村”》