我們不知道第一個看見星星的人是誰。但我們知道,32500年前,曾有某個人在一小段猛獁象牙上刻下了一個人形的花紋。那個花紋代表了星空的一個角落,後世的希臘人將稱之為獵戶座。

人類有仰望未知的衝動,這件事情其實並不奇怪,甚至可以說理所應當。畢竟,正是在這種探索慾望的引領下,智人從非洲的一個角落出發,僅用幾十萬年就擴張到了整個地球,也沒用到多高深的科技——當人類佔領地球上除南極外的所有大陸時,甚至連農業都還沒誕生。

若以生物地理學的視角來看,人類在過去的一萬年裡幾乎什麼都沒幹。但這個階段也許快要結束了。

2017年騰訊科學WE大會上,物理學家斯蒂芬·霍金在他生前最後的大型演講中講述了他的願景:人類應當投身於宇宙探索之中,去尋求身為多行星物種的未來。

確實,霍金一直都很警惕主動到來的外星人,如果它們先發起溝通,那幾乎肯定意味著它們的科技高出我們很多世代。但人類的主動探索就是另一回事了。實際上,它反倒可能成為拯救人類面對眼下危機的關鍵。

很多人說,宇宙探索是太過遙遠的事情,再過幾代甚至幾十代,人類也不足以走出太陽系。對此通常的回應是,千里之行始於足下,眼下沒用的階段是必須經歷的。但其實,這個階段本身就有不可取代的意義。

這是因為我們深知,今天所見的一切並非必然如此,還有其他許多可能性存在。而未來更不在掌握之中,世界正向著無法預測的方向,發生不可逆的加速改變。要應對未來的不確定,唯一的辦法,是探索可能性。

接下來幾年,WE大會的科學家演講者們對目前人類正在做出的探索進行了深遠探討。

其他行星:環境與生命的無盡形態

經常有人說太空探索是在尋找人類的第二家園,但這其實並不是在尋找另一個地球,因為地球只有一個。我們真正尋找的,是地球的其他可能。

和千篇一律的恆星不同,幾乎沒有哪兩個行星是相似的。哪怕在我們的太陽系裡,難以想象的行星環境也比比皆是。2020年,行星科學家簡·格雷夫斯和她的團隊在金星大氣層中發現疑似磷化氫痕跡的新聞轟動一時,她也成為了這一年的重量級嘉賓講者。金星是個炎熱高壓的星球,沒有已知的無機反應能在這個環境下產生磷化氫。如果這個痕跡能得到進一步確證,那意味著金星上可能會有生命,而且還是整個新陳代謝方式都和地球截然不同的生命。

木衛二是另一個有趣的例子。這顆衛星遠離太陽,表面被寒冰覆蓋,但探測器卻在路過它的時候檢測到了噴向太空的水。後來的研究發現,它有一個活躍的冰下海,依靠木星的潮汐力維持液態。湧出表面的水在木星磁場的作用下分解成氫和氧,氫氣逃逸到太空中,氧氣留在表面形成了一個稀薄的富氧大氣層。難怪機器人學家李鐵風暢想了他的液態機器探索木衛二海洋的場景——如此特殊的行星化學實在是迷人。

眼下我們雖然已經發現了成千上萬的系外行星,但對它們的瞭解還十分有限,多半僅限於它是否位於宜居帶。宜居帶是個有欺騙性的詞——它只考慮了行星和恆星距離的遠近,而沒有考慮大氣層的特徵。如金星其實幾乎位於太陽系的宜居帶內,理論上表面溫度應該只能勉強讓水沸騰,實際上厚重的大氣層讓它變成了能讓鉛融化的灼熱地獄。要想知道每個行星有何獨特屬性,生命應當如何適應它的條件,需要知道行星的光譜。歐空局科學與探索高階顧問馬克·麥考林把觀測系外行星列為詹姆斯·韋伯空間望遠鏡的核心任務之一;在無數次推遲之後,這架望遠鏡將終於預定在今年年底升空。

對其他行星的探索越是深入,我們就越會發現環境和生命的無盡形態,並更加深刻地意識到,哪怕有一次走上另一條路,地球就不會是今天的面貌。實際上,決定性的瞬間甚至不限於地球上。有無數的別種可能,遠在太陽系之外,在遙遠時空的深處。

銀河系的命運,我們的命運

物理學家麗莎·蘭道爾是粒子物理和宇宙學領域的權威,她在演講中講述了一個大膽假說:毀滅恐龍的真正元兇可能是銀河系本身。

今天科學界基本同意,6500萬年前曾有一顆小行星撞擊地球,不但在當時造成大範圍破壞,更引發了遍佈全球的劇烈氣候變化,導致所有非鳥恐龍的滅亡。但恐龍只是運氣不好遇到了小行星嗎?可能未必。可能是某種來自外部的引力擾動,讓小行星改變軌道,突破木星的防護,撞上了地球。

這個擾動的來源就可能是銀河系中的暗物質。按照計算,銀河系裡應該有大量的暗物質,雖看不見摸不著,但有引力效應。它在銀河系裡的分佈幾乎肯定不會是完全均勻的。太陽每2億年繞銀河系一圈,如果在6500萬年前正好路過某個暗物質聚集區,二者之間的引力就會無意中成為殺死恐龍的兇手。

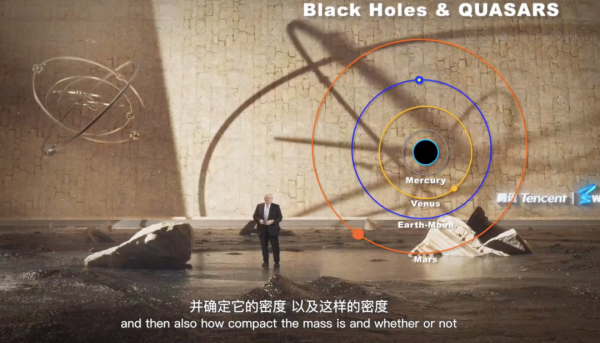

但暗物質又為何會有如此分佈呢?作為銀河系演化的一部分,它的分佈情況離不開銀河系中央的巨型黑洞。諾貝爾物理學得主萊茵哈德·根策爾致力於尋找黑洞並推算黑洞對星系演化的影響,他猜想,也許銀心黑洞就曾經改變過銀河系的命運,進而改變了我們的命運。

我們的銀河系誕生於宇宙誕生後不久。沿著時間一路上行會發現,可能性深植於宇宙誕生之初,甚至是之前。

多元宇宙,抑或是迴圈宇宙?

今年夏天離世的物理學諾獎得主斯蒂芬·溫伯格在他最後的這次大型公眾演講中,提到了我們宇宙物理模型的幾個奇怪之處。當代物理學的標準模型裡有很多引數,只能透過觀測得到,無法用理論預測和計算。這也許是因為它們背後還有未發現的更深層的物理原理,但也有可能僅僅是沒有理由的偶然。

溫伯格自己不喜歡在模型裡保留偶然性,但另一位後輩理論物理學家布萊恩·格林不但認同這是偶然,而且認為這是多元宇宙的證據。他相信,我們的宇宙之外有不計其數的其他宇宙,每一個宇宙都誕生自一個不同的大爆炸,因此擁有不同的引數。

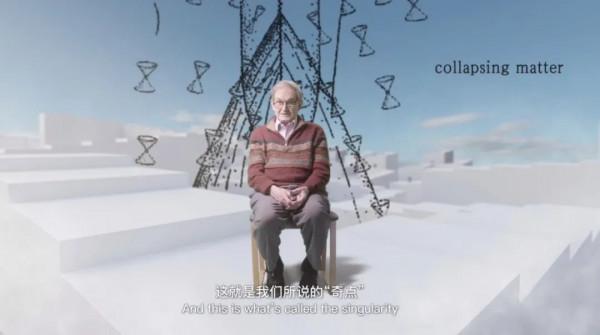

尋找這些變化甚至可能不需要前往其他宇宙。霍金生前重要的合作伙伴之一、2020年諾貝爾物理學獎得主羅傑·彭羅斯近些年來都在堅定地普及迴圈宇宙的猜想:大爆炸也許不是宇宙的起點,只是更早宇宙的延續。他認為,觀察宇宙誕生最初瞬間留下的記錄,或許能找到上一個宇宙存在的證據。也許我們會發現每次大爆炸都會有不同的定律,我們自己就是宇宙不斷嘗試迭代的產物。

而在這可能性的無限漩渦裡,誕生了我們。

瞭解物理世界,瞭解機器,改變人

2021年,騰訊WE大會的主題是“洞天”。向天的探索不是為了遠離人,而恰恰是為了接近人、改變人。畢竟,可能性不但存在於這顆星球的物理世界,也存在於我們的內心中。如果我們理解世界、和世界互動的方式發生了改變,也一樣會改變未來。

兩年前的大會上,人工智慧研究者霍德·李普森曾講到,AI正在學會反思,但因為它們的思考起點和人類不同,對世界的理解方式也可能並不相同。在AI的大部分應用場景裡,和人類不同的結果會被視為bug,但在某些場景裡,它們反而會帶來全新的有價值的視角。

異種思維也許不是在遙遠星球被發現,而是直接誕生在此刻的地球上,這樣的前景既令人激動,也令人擔心。正如科幻作家郝景芳在四年前的演講中所述,許多科幻作品都討論過AI把人拋在身後的情形。

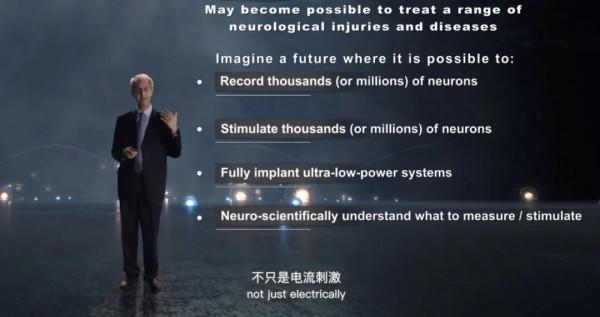

如何避免這種危險?一種可能的思路是依靠腦機介面,讓人類跟著AI的腳步一同升級。神經科學家米格爾·尼科萊利斯暢想,腦機介面將會誕生出脫離生物演化侷限的生命存在方式,而神經工程師克里希納·謝諾伊則提出,腦機介面不應該僅僅是外接輸入輸出裝置,而應該介入人腦和人體器官的溝通之中,成為日常神經活動的整合一環。

在這個問題上,曾被《自然》雜誌評選為2011年年度十大人物的生物工程師約翰·羅傑斯更進一步地認為,我們追求的不僅僅是大腦和外界的介面,還應該實現所有器官的電子介面。他的團隊已經創造出既能滿足日常活動的力學需要,又能傳遞各種訊號的電子面板,沿著這個願景繼續前進的話,人類將可能實現全方位的人機交融。

所有這一切都未必能實現,但也不需要都一一實現。僅僅充分思考每一個新發現的可能後果,就足以讓我們意識到,世界的面貌遠非必然,它可以變得更好。這就要求我們對自身的可能性進行更多、更勇敢的發掘。

自2013年開始,秉持“為未來而來”的願景,WE大會持續邀請世界上最頂尖的一批科學家與研究人員,將這些可能性一一鋪陳,讓普通如你我的更多人,去關注“我們”作為整體的選擇,瞭解選擇背後的思考與邏輯。

將近一百年前,文學家兼歷史學家赫伯特·喬治·威爾斯在他的小說裡寫道:我們是渺小、脆弱和無力的動物,但如果我們真的以動物自居,憑著日常的快樂殘片活著和死去,留下的痕跡就不會超過任何其他動物。否則,就是前進,發現,跨越虛空,觸及星辰。選擇一無所有,或者選擇全部的宇宙。

會是哪一種呢?答案在我們目力所及的一切可能性之中。