【潮汐商業評論/文】

進入2022年,地產行業的“流動性危機”繼續蔓延。在危機之時,物業板塊往往是最先被拆卸的那一個,這樣的魔咒,連三線全綠的三好學生“世貿集團”也未能倖免。

1月11日,世茂集團釋出公告稱,公司並未就出售上海世茂國際廣場訂立初步協議。公司正與若干潛在買家就出售若干物業進行討論,在合適條件下會考慮出售部分資產以降低本集團的負債。

而在去年12月,世貿集團的子公司世貿股份也釋出公告稱,將旗下的物業管理業務全部出售給世茂服務。

物業業務,成為了地產公司“救火”的一場及時雨。

01 “地主”家沒餘糧了

根據12月世茂股份釋出的公告顯示,此次標的包括世茂物業管理有限公司100%股權、北京茂悅盛欣企業管理有限公司等29家公司涉及的物業管理業務以及相關的資產負債。上述公司物業管理業務在管面積約465萬平方米,未來預計交付面積約614萬平方米,亦納入本次交易範圍。

而本次交易轉讓價格達到16.54億元,雖然資金的體量並不算大,但對於陷入債務危機的世茂股份來說,也算是雪中送炭了。

值得注意的是,此次轉讓雖然是將物業板塊全部出售,但世茂股份並沒有把生意交給外人。本次交易的受讓方正是世茂集團的另一家子公司——世茂服務。

據瞭解,世茂服務原本名叫“世茂物業”,是世茂集團下名副其實的物業板塊,2019年時,公司才升級改名為“世茂服務”,後來為了赴港上市,又拓展了社群教育、不動產託管、社群健康等服務。

圖/pexels

去年10月,世茂服務正式赴港上市,開盤市值為372億港幣,僅次於碧桂園服務和雅生活。

但儘管是這樣,如此左手倒右手,騰挪資產的操作最後還是引來了監管的問詢。監管除了對價公允性、估值之外,還質問該交易是否涉及透過轉移優質資產向關聯方輸送利益,損害中小股東合法權益等行為。

對此,世茂股份在公告中解釋稱,本次交易中,交易標的作價為16.35億元,其2020年模擬合併淨利潤為9124.41萬元,靜態PE為18.12倍,與市場中同類交易的估值相比,交易作價客觀、公允,充分反映了標的資產的市場價值。本次交易並不涉及透過轉移優質資產向關聯方輸送利益,不存在損害上市公司利益和中小股東合法權益的情形。

對於世茂來說,這個時間點賣掉物業資產,毋庸置疑是需要回血。

據瞭解,1月6日,中誠信託稱世茂集團旗下公司未能按時向自己支付3.02億元到期債務。

世茂建設在1月7日的公告中證實,在中誠信託2021年12月27日催告後,3.02億元債務已償還1.47億元,尚餘1.55億元未償還。另有4.9億元債務應於3月償還,目前需償還的總金額為6.45億元。

但世茂建設否認違約,指出公司尚未有公開市場的債務違約,中誠信託事件不會觸發公開市場債務的加速清償。

而另一邊的資料顯示,世茂集團去年全年銷售額為2699億元,目標完成率為82%,同樣沒有完成銷售目標。

02 物業是塊磚,哪裡需要哪裡搬

實際上,地產商們一遇到危機就賣物業這件事上已經不是什麼新鮮事了。

去年2月,碧桂園服務和藍光嘉寶服務雙雙宣佈,前者擬收購後者約64.62%的股份,對應交易總價暫估值約48.47億元。之後,藍光嘉寶被徹底抹去了“藍光”字眼,更名為“嘉寶生活服務”。

不僅僅是像藍光這樣的“腰部”地產,頭部房企恆大去年在遭遇危機時,也選擇出售恆大物業。

作為行業裡的香餑餑,在恆大物業擺上貨架之時,就有傳聞稱萬科、碧桂園都想接盤,而合生創展更是出資200億港元,擬購買恆大物業50.1%的股份。在合作中斷時,兩者還上演了“賣家不賣,買家強買”的戲碼。

而實際上,恆大物業的業績也確實比較出色,2021年上半年,公司營收78.73億元,同比增長68.3%;歸屬股東淨利潤19.35億元,同比增長68.6%。

那麼,此次世茂出售的物業管理公司資質又如何呢?

資料顯示,本次所轉讓的世茂物業管理有限公司,註冊資本約8000萬元。截至2021年6月30日,公司錄得營業收入約1.24億元,淨利潤約2317.39萬元;擁有資產總額約7.82億元,資產淨額約9329.07萬元。

而本次受讓方世茂服務在2020年收入為人民幣50.26億元,同比增長101.9%。經營利潤為人民幣8.97億元,同比增長72.1%。其中,世茂服務旗下的物業管理服務收入為27.12億元,同比增長116.2%。可見,不管是自身的業績還是旗下的物業服務,世茂服務的表現都算不錯。

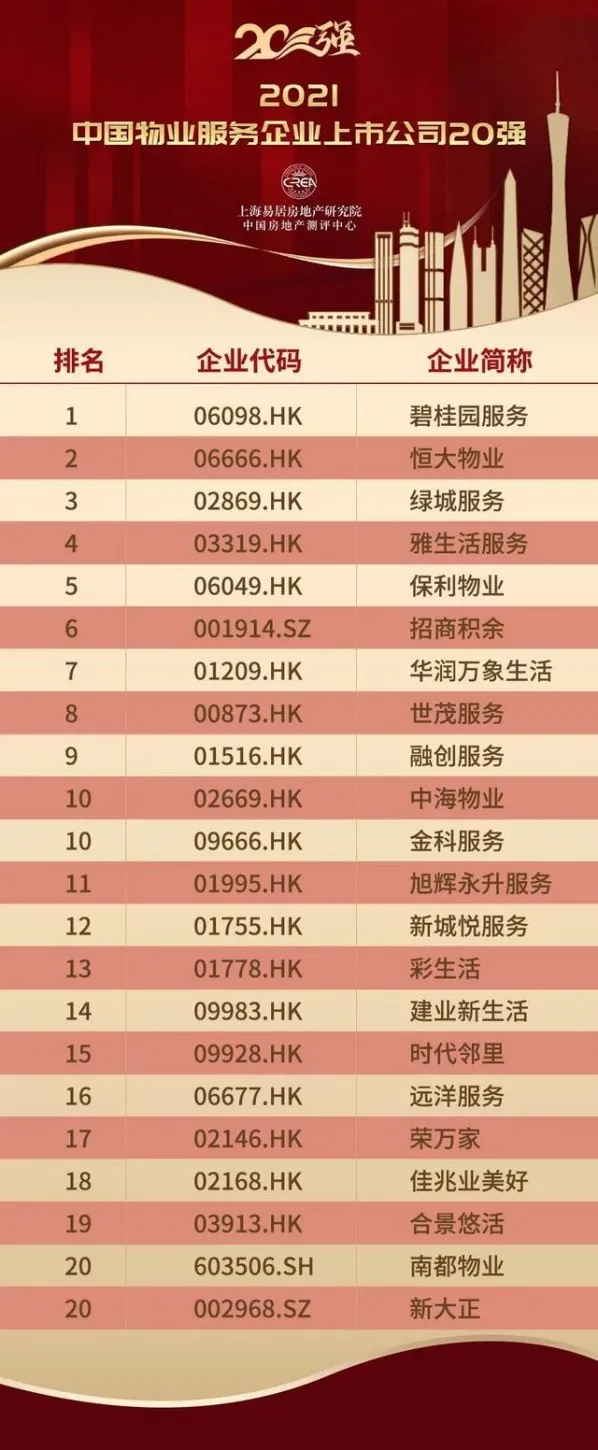

在一眾物業公司的排名上,世茂服務也一直穩居前20強。

圖/網路

因此,對於世茂股份中即將“出嫁”的物業板塊來說,世茂服務似乎是一個更優質的選擇。

03 隱藏的藍海市場

實際上,物業行業是注重精細化運營的行業,能為企業帶來長期資本,曾被稱為“被忽略的藍海市場”。

近幾年,隨著房地產行業的快速發展,房企分拆物業公司上市已成為一種行業趨勢。物業板塊分拆上市後,其輕資產、低負債、現金流充裕的特點,也可以為房企們拓寬融資渠道,而物業管理公司獨立上市,也能獲得更好的發展。

2019年開始,房企物業上市迎來“井噴”勢頭。這一年,共有12家物管企業以IPO、重組或借殼等方式登陸資本市場,數量等於此前五年主機板物業股的總和。

而截至2022年1月,已有59家物業服務企業登陸資本市場,其中港股55家,A股4家。而前十大房企,除萬科外,基本都已集結在資本市場。

從2020年物業公司公佈的收入排行看,碧桂園服務以156億元位居上市物業公司首位,恆大物業則以105.09億元的收入位居第二,綠城服務2020年收入為101.056億元,雅生活服務以100.261億元位居第四。前四家公司收入均突破百億元。

圖/pexels

而在疫情期間,居民對社群管理及物業服務的需求提升,進一步提升了物業服務的市場存在感,疫情過後,購房者買房也更加註重物業公司的服務水平。在消費升級的趨勢下,物業服務領域未來的增長潛力還很大。

但擺在現實面前的,是地產公司們的自顧不暇。在危機之下,從地產主幹上生長出來的“枝杈”們,即使不會成為“棄子”,也會難免受到風險的波及。

因此,作為一塊優質的、有潛力的資產,物業板塊成了賣錢的理想標的,也成為地產商們最先“斷舍離”的那一個。

但從另一角度來審視,這在一定程度上也推動了物業領域的整合程序,以及估值迴歸理性。畢竟對於這些公司來說,自身能夠生存下去,才是重中之重。

「潮汐商業評論」原創出品,未經許可,請勿轉載。