1967年6月17日,我國第一顆氫彈試爆成功,新疆羅布泊的上空同時升起了兩個“太陽”,而其中一個正是爆炸所綻放的光芒,更比一千個太陽都來的明亮。

在當天深夜,中國氫彈試爆成功的訊息從北京發出,一下子舉國沸騰,大批群眾湧上街頭敲鑼打鼓地慶祝這一歷史性的成就,長安大街上人潮洶湧,滿是慶祝氫彈試爆的標語和旗幟。

而這一則訊息也立刻傳遍全球,引起了舉世矚目,各大國家媒體爭相報道和評論。

日本共同社第一時間對相關新聞進行了報道,描述了中國人民的喜悅之情。

英國《星期日泰晤士報》則以《中國爆炸氫彈》為題,發表評論道:

“中國在通向完全核地位的道路上前進的速度,又一次使西方專家們大為驚詫。她的第一顆氫彈爆炸的實現,比預計早了六個月到一年的時間。中國由原子武器到製造熱核武器所用的時間,比任何其他國家都短,現在已經追上了法國。”

中國的成功像一面鏡子,照射出了國際社會的眾生相,憤怒、羨慕、恐懼、傲慢、喜悅······

各種各樣的表演競相上臺,共和國第一顆氫彈就像是一塊巨石,激起千層浪。

戴高樂的心病

中國成功試爆氫彈的訊息很快遞到了法國總統戴高樂的桌前,讓這位二戰老將軍的心裡打翻了調料鋪一樣五味雜陳。

他掰開手指數一數,之前全世界有三個氫彈國家:美國、蘇聯和英國,現在有了第四個——卻不是法蘭西,而是萬里之外,對西方而言還相當神秘的紅色中國。

自1959年重回政壇,戴高樂就對法國核武器的發展一直非常關心,因為他知道從第一顆原子彈出現之後,國際政治就發生了一項根本性的變化。

即便這個變化沒有見諸於任何公告、宣告和聯合宣言,但它卻像是一條鐵律深深烙進了每一個政治家的腦中:一個國家只有擁有核彈,才真正地擁有話語權。

而這也正是戴高樂所心心念唸的法國“地位”的證明,為此他不惜開罪美國,直接挑戰美國在歐洲建立的戰後新秩序,堅持要求建立屬於法國自己的核武庫與核威懾力量。

所以1960年法國第一顆原子彈爆炸時,戴高樂會曾高呼:“法蘭西萬歲!”

在親眼看過原子彈爆炸的場景後,戴高樂更展現出一種前所未有的興奮,他稱這是“復興”——是“我們所有努力的最終成果”。

因為他知道這意味著法國重新回到了大國行列。

戴高樂還充滿雄心地構想過一個非常極端的“全方位戰略”:核武器系統的壽命很長,同時法國也無法確定未來的對手是誰,所以為了保險起見,應該建立一種能對世界任何打擊的核力量。

雖然戴高樂沒有明說,但是誰都能猜到“未來的對手”包括了現在的盟友,即美國和英國。

可是後來出現了氫彈,話語權的門檻便又一次升高了,不過情況依然可控。

美國和蘇聯擁有氫彈,這是理所當然的事情;

英國跟著美國也獲得了相關技術,雖然令法國嫉妒,但仍然可以容忍;

但現在連看起來還相當貧困落後的中國都有了,這讓法國真正有了“掉隊”的恐懼。

戴高樂焦躁不安,法國沒有氫彈成了他的一塊心病,幾乎讓他茶不思飯不想。

為此,戴高樂將法國原子能委員會的負責人叫到愛麗捨宮,狠狠地訓斥了一遍,他拍著桌子厲聲質問:“為什麼我們的進度這麼慢?為什麼讓中國走到了前面?”

負責人無言以對,法國從原子彈到氫彈研製此時經過了7年還沒有成果,相比中國兩彈間隔的2年8個月,真可謂是龜速執行。

不過戴高樂到底是個懂得實際的人,在大發了一通脾氣之後他決心加大氫彈研發的投入,而且是立刻進行。

從1967年10月起,法國原子能委員會進行了大規模重組,並重新擬定了試驗計劃,大大增加了人力、物力、財力的投入。

戴高樂的大力投入沒有再讓他失望,研製工作的程序明顯加快,到了來年的8月,法國的第一顆氫彈也終於在太平洋上成功試爆。

某種意義上來說,的確是中國促進了法國氫彈的研製工作。

而中國氫彈對戴高樂的影響卻不止於此。

如果說在1964年中法建交主要出於各自國家利益的理性考量,那麼在這之後戴高樂展現出對中國的興趣就伴有濃厚的個人興趣在裡頭了。

他開始大量閱讀關於中國的書籍,請教法國的漢學家關於中國的歷史,有時候會望著一張長城的照片而久久出神。

戴高樂還計劃在1971年訪問中國,在構想裡,他和毛澤東的會面將會是自己政治生涯的完美句號,他們的合影也將放在回憶錄裡的最後一頁。

不過這樣的情景最終沒能實現,1970年底戴高樂與世長辭,毛澤東主席也發出了唁電,為這位法蘭西的英雄“表示誠摯的悼念和敬意”。

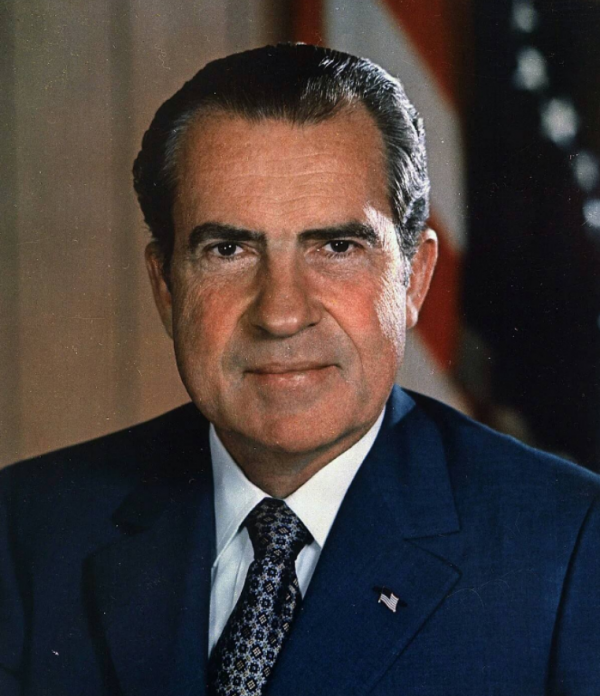

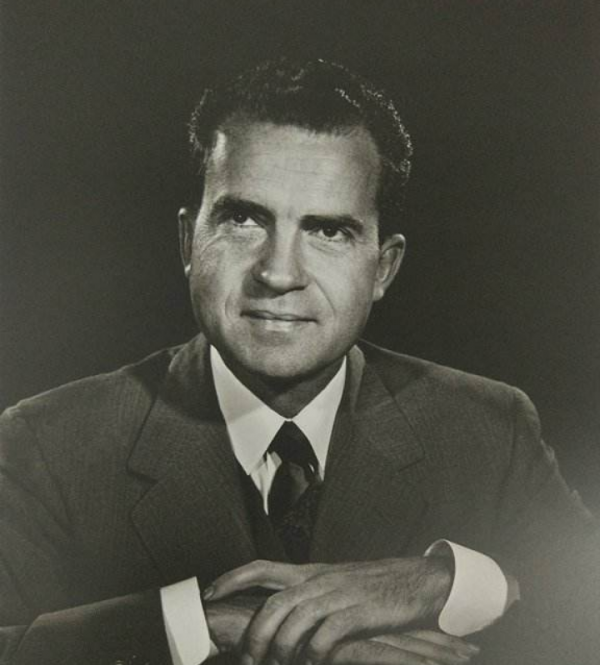

尼克松的機會

中國成功試爆氫彈的訊息同樣飛跨太平洋,傳遍了整個美國。

聽到這個訊息,參議員傑克遜說這是“一種勝過我們所預料的成就”。

而此時的美國已漸漸陷入了越南戰爭的泥淖中,雖然美國和越共斷斷續續進行了上千次談判,但雙方都不願意做出任何讓步。

在1967年,美國派到越南的軍隊已經超過50萬人,持續的大規模轟炸也越來越逼近中越交界。

而中國派往越南的支援部隊也超過了15萬,更向北越承諾,如果美國敢使用原子彈轟炸越南,中國也會向其提供核彈頭作為反擊。

在這種情況下,中國擁有氫彈對美國政治的衝擊可想而知。

這也無怪乎當時的美國國務卿迪安·臘斯克會在1967年10月近乎歇斯底里地表示“中國人”才是對美國安全的真正威脅。

畢竟他們當時完全沒有心理準備會在越南陷入一場總體戰,甚至於核戰爭。

然而,與被國內外各種事情燒得焦頭爛額的政府不一樣,在野黨反而有人在升高的核戰風險中看到了轉機。

同樣是在10月份,一直以強硬反共立場著稱的尼克松卻在一篇文章裡冷靜地寫道:“長遠的觀點看,我們負擔不起永遠把中國留在各國大家庭之外。”

尼克松所提到的“負擔不起”自然包括了氫彈的因素,在他看來,中國在1964先研製了原子彈,現在又研製了氫彈,美國已經不可能用列強對待第三世界小國的方法來對付中國。

不論是像對古巴的經濟封鎖,還是像對越南這樣的直接戰爭,都不可能再套用在中國身上。

這種改變的態度在尼克松1968年贏得總統大選後更加清晰,在他的就職演說中,尼克松滿懷深意地說道:“我們謀求建立一個開放的世界……在這個世界裡,大小國家的人民都不會怒氣衝衝地處於與世隔絕的地位。”

而進入白宮沒有多久,尼克松便命令國家安全委員會研究同中國接觸的可能性,在1969年更直接拜託戴高樂幫忙傳達自己想要與中國開展對話的願望。

除了戴高樂,尼克松同樣跟巴基斯坦和羅馬尼亞的總統傳達了類似的願望,希望他們能夠擔任中間人,向中國進行聯絡。

接著,尼克松又鼓勵美國參議院民主黨領袖曼斯菲爾德在柬埔寨想辦法接近周恩來,並放寬了中美人員來往和貿易的限制,允許記者、國會議員等六種人訪華,這為後來美國乒乓球隊訪華,開啟“乒乓外交”掃清了制度障礙。

到了1969年的8月,國務卿羅傑斯乾脆把話挑明瞭,他在澳大利亞首都堪培拉發表講話說:“我們正在尋求開啟(與中國)對話的渠道。”

在這裡需要指出的是,尼克松政府所表現出來的對華緩和傾向,是非常現實的國家利益計算,遵循的是殘酷的實力原則,是中國核武器發展和越南困局迫使美國要採取軟化的態度來接近中國。

所以尼克松一方面多次表達與中國接觸的意願,另一方面又在關島部署反導彈系統來應付可能的戰略打擊,並跟著過去的老調渲染來自中國的“威脅”。

美國這種兩套手腕和兩面做法,也一直延續到了今天。

蘇聯的傲慢

與美國不同,蘇聯方面對中國氫彈成功試爆的反應似乎相當冷淡,只有塔斯社簡簡單單地引用了一條新華社報道:“中國在他們的西部地區成功爆炸了第一顆氫彈”。

不過在外國其他媒體看來,中國氫彈試爆成功一定會對蘇聯的外交造成不小的壓力,尤其是在兩國關係趨於惡化的情況下。

例如,法新社就認為氫彈上的成功讓“中國的威望在阿拉伯人的心目中大大提高了”,中國在“阿拉伯各國中贏得了不利於蘇聯集團的分數”。

要知道在這之前,因為中國堅定反美立場,阿拉伯世界已經非常傾向於中國。

一家科威特報紙還曾建議過,要在整個阿拉伯世界應用“毛澤東的方法”,“用戰爭思想教育青年”。

所以當中國成功試爆氫彈後,阿拉伯對中國的欽佩和羨慕更是上升到了一個頂峰,這對當時正在收拾第三次中東戰爭亂局的蘇聯來說是一個巨大的挑戰。

所以日本的共同社認為“頻臨困境的克里姆林外交政策,將會更加倒向西方”。

除了中東,蘇聯在越南的影響力也受到了衝擊,畢竟連中國官方都說,成功試爆氫彈是對阿拉伯人民和越南人民抗擊帝國主義的有力支援。

而在越南戰爭的這幾年,中蘇在援助越南的問題上矛盾不斷,摩擦頻頻,在援越的方式、物資種類、運輸方式等各個問題上都爭論不休,鬧得很不愉快。

所以,試爆氫彈成功後,看著中國的影響力持續擴大讓蘇聯心裡極不是滋味,這或許也是其選擇冷處理相關訊息的原因。

不過俄國人慣有的粗魯和驕傲,讓他們沒有在中國擁有氫彈後選擇緩和關係的道路,而是自信地認為與中國可能的核戰爭中可以憑藉其強大的軍力輕鬆取勝。

這也就是為什麼在1969年珍寶島事件後,中蘇兩國的關係惡化到了兵戎相見,險些爆發戰爭的理由。

蘇聯人並不把中國的氫彈視為足夠分量的威脅,而是傲慢地表示可以透過“手術刀”式的精準打擊摧毀掉了中國所有的核設施。

當時克里姆林宮只在乎美國的因素,蘇聯駐美大使就直接詢問尼克松,如果蘇聯打擊中國的核設施,美國會採取什麼態度?

尼克松沒有正面回應,但他轉頭就把相關訊息透露給了《華盛頓明星報》。

這家報紙立刻刊登了一篇題為《蘇聯欲對中國做外科手術式核打擊》的報道,表示

“蘇聯欲動用中程彈道導彈,攜帶幾百萬噸當量的核彈頭,對中國的重要軍事基地——酒泉、西昌發射基地、羅布泊核試驗基地,以及北京、長春、鞍山等重要工業城市進行外科手術式的核打擊。”

新聞一出舉世震驚,慣用政治手段的尼克松便是用這種方式表達了自己的反對意見,同時引起了中國警覺更加緊張備戰,也使得蘇聯喪失了先機並陷入了國際輿論的討伐當中,最後只能放棄先發制人的想法,不得不回到談判桌上解決問題。

不過雖然最後事件得以平息,但是蘇聯的核威脅已經成了中國的天空揮之不去的一片陰雲,結果就促使得中美在70年代從對抗走向了聯合,蘇聯為自己的傲慢付出了巨大的代價。

東亞的分歧

中國氫彈試爆的餘波在東亞鄰國也引起了巨大的迴響。

對朝鮮而言,中國的成功是又一次鼓舞,又逢中蘇關係生變,使得朝鮮成為兩大國都要拉攏的物件,所以朝鮮的核子研究在這期間有了很大發展。

而在南面的韓國當時正處於右翼軍人朴正熙的獨裁統治下,在日本殖民時代成長起來的朴正熙一直頑固反共,對所有社會主義國家都抱有巨大的敵意,對中國的氫彈試爆成功自然沒有什麼好話。

但如果把目光投向東京,各界的反應就要複雜許多。

日本各大報紙都在一、二、三版面的重要位置發表各種社論、座談紀要和各報駐中美蘇等地的記者發回來的訊息,用非常大篇幅的報道了中國第一顆氫彈試爆的訊息。

各大報紙都認為中國在核武器研發上進展神速,遠超西方國家的預期,並且認為中國進行帶有氫彈彈頭的導彈的試驗,形成核打擊能力,只有時間上的問題了。

而日本媒體也認為中國擁有氫彈,對日本在政治和軍事上都是全新的“威脅”。

而跟美國人略有區別的是,《朝日新聞》和《讀賣新聞》還特別提到了中國氫彈在“心理”上對日本人的衝擊。

因為在當時對日本人來說,中國依然是一副貧窮落後的模樣,現在要想象中國核打擊日本的場景,對很多人的思想都是一個巨大的刺激。

而為了應付這種衝擊,日本只有兩種對策:

一個辦法是“以核武器對付核武器”——在美國的監視下,這自然是絕不可能的事情;

那麼日本就只剩下另一個辦法——努力緩和同中國之間的國際緊張關係。

當時的日本首相佐藤榮作已經執政多年,高舉著所謂“無核化”的大旗,在中國成功試爆第一顆原子彈的時候還妄加批評,多次拒絕中國各界人士入境日本的申請,可以說對中國的態度很不友好。

但即便是在這樣的情況下,因為氫彈的成功和中國地位的不斷提高,日本政治界和民間要求中日關係正常化的呼聲越來越大。

到了1970年,日本國會甚至出現了一個跨黨派的“中日邦交正常化議員聯盟”,參與人數高達379人。而整個國會也不過四五百人,等於三分之二以上的議員都加入到了這個聯盟。

幾個主要反對黨,公明黨、社會黨和民社黨都拿出了自己的與華建交方案,並都派了代表前往北京進行訪問。

而除了在東京的國會,日本各地方議會也要求與中國儘快建交,26個縣提出了恢復邦交意見書,20個府縣則通過了決議向中央施壓。

在這樣從地方到中央山呼海嘯般的建交聲浪中,田中角榮擊敗了佐藤所支援的對手,在1972年7月上臺組閣,並以閃電之勢在9月份完成了訪華與中國建交的歷史任務。

從氫彈試爆到中日建交,可以看出日本政治的典型“慕強”特點表現得淋漓盡致。

本來即便是戰敗之後,日本人都一直習慣以亞洲第一自居,認為日本依然是東亞的領導者。

但是隨著中國的戰略武器不斷髮展,在世界舞臺上越發重要,日本又擔心戰爭的危險會波及到自己,立刻從上到下開始對中國發出友好的聲音,甚至急切地搶在美國之前就與中國建交。

這一方面反映了日本政客的現實,另一方面又再次提醒我們,國際外交歸根結底還是遵循著實力原則,只有自身底子硬,說話才硬。

俾斯麥曾說過“真理在大炮的射程之內”,這句話或許有些極端,但可以肯定的是——如果沒有“大炮”作為支撐,也不會有人耐心地聽你解釋“真理”。

參考文獻

1、中國知網;1967年6月17日 我國第一顆氫彈爆炸成功;本刊編輯部綜合整理;工會資訊;2015年06;

2、中國知網;中國第一顆原子彈和氫彈爆炸成功;高中生;2009年09期