張愛玲曾說,“愛一個人會卑微到塵埃裡,但是卻又在塵埃裡開出花來”。朱安與魯迅的感情,就是這句話的真實寫照。

魯迅本人也曾經說過,“創作總根於愛”,對於朱安的感情,魯迅本人有著“卑微的愛”之外,更加深切地解讀。

他們兩個人的一生,更像是時代悲劇的縮影。

包辦婚姻的悲哀之始

與朱安相遇那幾年,周樹人正在經歷周家不怎麼景氣的日子。那段時間,魯迅先生的祖父官場失利,父親因病去世,弟弟意外夭折,家人接二連三地離世使得魯迅和母親魯瑞悲痛不已。

當時的魯迅常年在外,無法時刻陪伴母親身邊聊以安慰,魯瑞只能夠將滿腔悲苦都講給自己的堂房妯娌謙少奶奶聽。

在兩人的聊天中,魯瑞曾經透露過隻言片語關於魯迅婚事未定的憂愁和擔心,謙少奶奶聞言,便極力撮合起了魯迅和朱安的婚事,聲稱可以“沖喜”。

周家多年來都未嘗有過喜事,為了兒子的生活有人照料,也為了周家上下的心情,魯瑞揹著魯迅同意了這門親事。

於是,在1900年和1901年魯迅兩次回家探親的過程中,母親魯瑞開始介紹兩人認識,並且極力規勸魯迅接受這門婚事。

但是魯迅當機立斷表示:自己不願意一個比自己大三歲、連大字都不認識一個的裹腳女人來做自己的妻子。

但是母親的眼淚像是流不盡的長河,在母親一次次的規勸與周家上下的遊說下,最終,魯迅為了孝道低下了頭。

於是,在1901年4月3日,周家與朱家訂下了聯姻一事。

在定下婚約後,魯迅因為學習原因,從江南陸師學堂前往日本學習。在留學期間,魯迅接受到了更為開明的西方教育,思想也逐漸發生轉化。

在送回家的家書中,他多次提到了朱安,請求母親為朱安另擇佳婿,並且明確提出了自己並沒有成婚的想法。

回信很快就回到了日本,信中母親魯瑞表示:現在悔婚,對朱安很不公平,還會影響兩家的聲譽。

畢竟在當時那個年代,名聲對於一個沒有結婚的女性可以說是最大的枷鎖。

為了不影響朱安的後半生,魯迅只能再次妥協,並且表示如果要他接受朱安,就必須要讓朱安不再纏足,並且去上學堂。

為了穩住魯迅,周家人假裝同意,但是面對朱安時,他們非但沒有讓她放棄裹腳,至於上學,就更是不可能了。

在這種境遇下,1903年,魯迅創作出了《自題小像》這一首詩,在詩中魯迅寫到:“靈臺無計逃神矢,風雨如磐暗故園。寄意寒星荃不察,我以我血薦軒轅。”

隨後,他將這首詩送給了當時的好友許壽裳,許壽裳在當時只以為這首詩是魯迅對革命事業的忠誠宣言。

但是從現在來看,結合當時魯迅被“催婚”的背景,魯迅也很有可能將自己對於封建包辦婚姻的不滿與控訴也一併寫進了詩裡,也是魯迅第一次用文字的形式吐露出自己內心中關於“無愛”和“無所可愛”的悲哀。

同床異夢的陌生人

魯迅在日本的學習還沒有結束,朱家的催婚信就宛如奪命符一般接二連三地飛往日本。

信中的朱家或是疾言厲色,或是以情動人,主要說的內容不過都是朱安已經超過25歲,如果再不結婚恐怕會受到所有同鄉人的恥笑。

魯迅自然是不為所動,不想再回到那個被封建禮教束縛的地方,更不想娶一個封建制度下最“完美”的女人共度餘生,於是便一再擱置。

直到1906年,魯迅的母親魯瑞親自發來“母病速歸”的電報時,魯迅才將回鄉之事寫入日程。

卻沒想到,當魯迅到達家門口時,全然沒有發現家中眾人有任何悲傷之色,反而一個個喜氣洋洋,周府上下張燈結綵,都在為他準備婚事。

這時候的他才發覺上當,但是卻又無可奈何,最終在母親的以死相逼下,魯迅接受了這場包辦的婚姻。

對於婚禮,魯迅要求一切從簡,不僅不大宴賓客,還取消了一切奏樂戲臺等娛樂節目。

除此之外,一切都按照紹興本地的風俗舉辦。

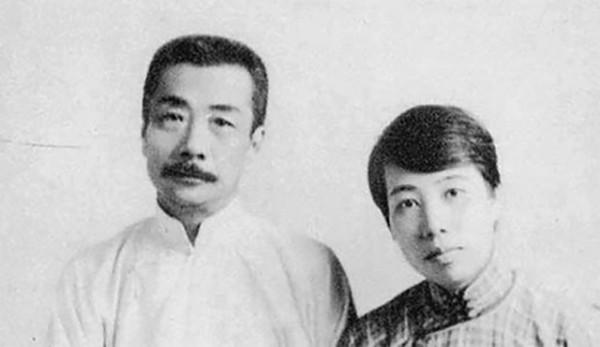

在婚宴上,當人們祝賀魯迅新婚大喜的時候,魯迅也只是淡淡地說:“這是我的母親在娶媳婦。”

在拜堂的時候,本應該充滿歡聲笑語的場合,魯迅也一直都繃著個臉,一聲不吭,臉上的陰鬱沉悶肉眼可見。

從那之後,這一對“掛名夫妻”的無愛的生活,就正式宣告開始了。

在婚後的第二天,面對朋友許壽裳的祝賀,魯迅毫不掩飾自己的厭惡心情,表示朱安只是“一件母親送給我的禮物”,自己只能夠盡到供養的義務,但是愛情,卻是體會不到的。

婚禮結束,魯迅就拎起行囊回到日本,逃也似的離開了自己的新娘,在日本一待就是三年。

在這三年內,魯迅的每封家書隻字無關朱安,魯迅母親魯瑞看在心裡,急在心裡,但是卻終究沒有辦法來挽救這場原本就是錯誤的婚姻。

在這段婚姻中,朱安獨守空房孤單寂寞,魯迅備受煎熬不願回家,母親可以主宰兒子婚姻的選擇,卻主宰不了愛情的歸屬。

可以說,魯迅與朱安的婚姻悲劇,母親魯瑞是佔了很大的責任的。

在魯迅長達80多萬字的日記中,關於朱安的內容只有短短的37個字,由此可見兩人的夫妻關係早就名存實亡。

後來的魯迅回到國內,在教育部任職第一科科長,開始與名義上的妻子朱安在一個屋簷下工作,這種情況也沒有得到好轉。

根據魯迅當時居住的磚塔衚衕的房東回憶:

“當時因為魯迅租住的房子比較小的原因,魯迅白天一般都在比較安靜和採光比較好的朱安房間裡進行寫作,朱安也從來不打擾丈夫工作,白天的時候就一直待在廚房裡炒菜做飯或是抽水煙,直到了晚上,夫妻二人才回到各自的房間。”

在多年的同屋生活中,兩人的同居生活卻是少之又少,朱安與魯迅,這對夫妻就像是兩條永不交叉的平行線,又像是最熟悉的陌生人。

死為周家人的執念

這段有名無實的婚姻持續了長達三十年,在這三十年間,儘管魯迅對朱安沒有愛意,但是卻盡到了自己當初承諾母親的“好好供養她”的諾言。

在長年的相處中,魯迅逐漸對朱安變得不再那麼排斥,將其當做了自己的親人,但是愛情,始終沒有出現在兩人之間。

對外,朱安是魯迅的“太太”和“大師母”;對內,魯迅每個月都會給朱安一百元,讓其負責家裡的大小瑣事,購買自己喜歡的東西。

雖然話語不多,雖然偶爾魯迅會表達對朱安沒有讀書識字的不屑,但是兩人之間親人般的相處,還是算得上沒有波瀾的。

魯迅對朱安是沒有愛情可言的,這一點朱安自己十分明白。

但是,她與魯迅不同,她是深愛著魯迅的。

這個思想封閉守舊的女人認為,只要自己能夠一直陪伴著魯迅,總有一天希望會在等待中誕生,塵埃裡會綻放出花朵,“將來總會好的”。

所以,在生活中,朱安總是善於擔當自己賢妻的角色,從不吝嗇對魯迅的愛。

魯迅身體不好,曾經因為不規律寫作患上了胃病,人也沒有了胃口,日漸消瘦。

朱安照顧魯迅看在眼裡疼在心裡,每天都燉煮了魚湯給魯迅開胃,但是卻效果平平。

長年累月的辛勞與奉獻裡,支援朱安的永遠是心中那份“將來會好的”的美好願景。

但是,當魯迅與許廣平同居的訊息傳到她耳中的時候,這份期待突然土崩瓦解,所有的自卑與絕望如潮水般淹沒了她。

在當時,她絕望地和自己的房東傾訴道:

“我好比是一隻蝸牛,從牆底一點點往上爬,爬得雖累,但我堅信總有一天會爬到牆頂的。可是現在我沒有辦法了,我沒有力氣爬了,我待他再好,也是無用。”

對比魯迅,她同樣是封建傳統婚姻的受害者,卻更加可憐:陪著做了一世的犧牲,到頭來卻無路可走;走進了婚姻這無愛的圍城,最後卻無路可退。

離開魯迅,面對著得是無盡的深淵,可是留下來,滿地狼藉的婚姻又讓她心碎。

魯迅可以為朱安提供生活所需,如果必要的話,就算是一輩子都養著朱安也沒有關係,但是朱安想要的是愛,這就註定兩人此生必定錯過。

可以說,朱安的婚姻是一曲弱者的絕望的悲歌。

朱安是封建舊時代最為典型的普通女性,她具有中華民族所有傳統女性所具備的賢良淑德。

在周家居住的十多年裡,她每天“燒飯、縫補、洗衣、掃地”,大事小事全都包辦。

對待婆婆,她在魯迅不在身邊的情況下獨自贍養老人到87歲壽終正寢。

朱安對周家的奉獻,永遠都不可能被抹殺。

甚至在魯迅去世後,她失去了生活來源,也沒有選擇將魯迅的遺物和舊書賣出去,這種顧全大局的精神是十分令人敬佩的。

1947年,朱安在北京逝世。

在離開這一生沒有愛的人間前,她最後的遺願是“生為周家人,死為周家鬼”,這種一生孤獨,最後也抱著對愛的祈求撒手人寰的執念與卑微,我們無法跨越時代的侷限對其嘲笑。

相反,朱安與魯迅的悲劇真正的幕後真兇不是朱安,也不是母親魯瑞,而是那個“吃人”的時代,與“吃人”的封建禮教。