跟蹤前沿進展,掌握最新動態

一手掌握一週重大科技新聞

撰文 | 蛋炒飯 油麥菜 茴香

責編 | 攸淇

● ● ●

1

心臟損傷或可透過免疫療法治癒

CAR-T是一種細胞免疫療法,在急性白血病與淋巴瘤等疾病中已取得較好的療效。CAR-T療法需要對宿主的免疫T細胞進行基因編輯,再將其注入患者體內,使其可以特異性識別並殺死病變細胞。

最近,來自美國賓夕法尼亞大學的研究者公佈了一項新的療法,他們利用脂質奈米顆粒向小鼠體內遞送專門針對成纖維細胞啟用蛋白(FAP)的mRNA,使其產生可以治療心臟纖維化的CAR-T細胞,該成果以封面故事形式發表在《科學》雜誌上。值得一提的是,這些mRNA無法進入細胞核,因此不用擔心整合入基因組的問題。除此之外,作者在試驗中也沒有觀測到明顯的毒副作用。作者表示,除了心肌,他們還會進一步研究尋找新的靶點解決血管周圍纖維化的問題。

► 文章連結:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0594

2

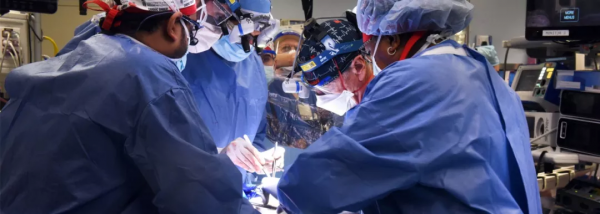

豬心救命?世界首例豬心臟移植給人

1月7日,美國一例人體移植豬心臟的新聞震驚世界——來自馬里蘭大學醫學院的外科醫生們向一名57歲的晚期心臟病患者,成功移植了轉基因豬心臟,三天後患者健康狀況良好。

這頭被選中心臟的豬大有來頭:為了避免被免疫排斥、遺體器官更好地被人體接納以及防止心臟組織過度生長,需要對供體豬進行10次基因編輯。而接受這頭豬的心臟,是這位心臟病患者最後的選擇。在之後的一段時間裡,該患者的健康狀況將被嚴格監測,以確定該方法是否可以挽救生命。

► 新聞連結:

https://www.medschool.umaryland.edu/news/2022/University-of-Maryland-School-of-Medicine-Faculty-Scientists-and-Clinicians-Perform-Historic-First-Successful-Transplant-of-Porcine-Heart-into-Adult-Human-with-End-Stage-Heart-Disease.html

3

久坐不動大大增加癌症患者死亡率

隨著世界範圍內人口老齡化加劇,癌症發病率持續增高。近日,在《美國醫學會雜誌·腫瘤學》發表的一篇論文,研究表明癌症患者中久坐和缺乏運動的人群,死亡風險明顯增加。

此項研究透過對2007-2014年全國代表性癌症患者樣本的前瞻性佇列進行追蹤,其中包括1535名年齡在40歲及以上的癌症患者及相關聯的死亡資料,並對他們的每天久坐時間和休閒時間的身體活動進行分析。在長達9年的隨訪時間裡,共有293人死亡,其中114人死於癌症,41人死於心臟病,其餘138人死於其他原因。

研究發現,久坐時間較長的人全因死亡率、癌症死亡率和非癌症死亡率的風險都會增加。而風險最高的是那些不運動,且每天久坐時長超過8小時的人,他們的全因死亡風險和癌症死亡風險分別增加了438%和371%。與不運動相比,運動可以降低全因死亡風險和癌症死亡風險。由此也告誡大家儘量多運動,減少久坐時間。

► 文章連結:

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2787951

4

類器官新進展:實現幾何形狀的精準調控

類器官可作為器官發育、功能和疾病的研究模型,在藥物開發和精準醫療方面具有重要應用。然而,類器官的自組織過程具有隨機性且難以控制,容易導致類器官生成的重現性變差。

近日,瑞士洛桑聯邦理工學院Gjorevski等人利用水凝膠微加工技術實現了結構可控和可複製的腸道類器官。該研究透過預定義圖案化3D水凝膠的區域性力學、微觀形貌,從外部指導控制腸道幹細胞的自組織過程,構建出具有明確形狀、大小和細胞分佈的類腸器官。此外還確定了腸道形態發生中的對稱破壞機制,證實了組織結構可以具體指明細胞的狀態和行為。此項研究使以類器官為基礎的治療標準化成為可能,並且促進了類器官研究機制的完善,為未來組織醫學的發展提供了重要依據。

► 文章連結:

https://doi.org/10.1126/science.aaw9021

5

未來,昆蟲會成為人類的主菜嗎?

聯合國糧食及農業組織(FAO)預測,到2050年,世界人口將接近100億。隨著人口的快速增長以及耕地的減少,糧食供應將成為關鍵問題。如今,我們很好地掌握了碳水化合物主食的生產,但在蛋白質的供應方面還很落後。未來,傳統的畜牧業受制於土地面積和生產週期,很可能力有不逮。

為了解決這一問題,探索更高效的食用蛋白質生產途徑,研究人員把目光投向了昆蟲。近期發表在LWT上的一項研究中,來自美國的研究人員測定了蟋蟀、蝗蟲和蠶蛹等昆蟲粉中蛋白質的營養和功能特性,從而為開發高效的蛋白質分離技術奠定了基礎。

經檢測,昆蟲粉中含有豐富的必需氨基酸,含量超過了糧農組織/世界衛生組織/聯合國大學對成人的建議(EAA)。科研人員成功用蛋白質分離技術從昆蟲粉末中純化濃縮出肌肉蛋白、肌球蛋白和肌動蛋白。研究人員認為,昆蟲源分離蛋白有更高的營養和食用價值。

由於文化差異,很多國家和地區的人們對於昆蟲食品難以接受。事實上,大多數可食用的陸地昆蟲很可能比螃蟹、龍蝦和蝦要乾淨,因為它們大都以新鮮植物和木材為食,而非腐肉。昆蟲在未來有很大可能成為餐桌上的一道主菜。

► 文章連結:

https://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112314

6

狗可以區分不同的語言?

每種語言都具有不同的聲學規律,如韻律和語音。這使得當我們來到異國他鄉身處一個陌生的語言環境時,能夠第一時間反應過來,連嬰兒也能感知這種語言上的不同。那麼,狗狗作為與我們朝夕相處的伴侶動物,一直處於人類語言的環境中,它們能夠區分不同的語言嗎?

為了找出答案,一個研究小組訓練了18只不同品種的狗,讓它們躺在腦部掃描器中,給它們讀西班牙和匈牙利兒童讀物《小王子》的節選。在這之前所有的狗只熟悉其中一種語言。研究人員發現,在面對兩種語言時,用於處理複雜語音的大腦區域被觸發了不同的活動模式。這首次表明非人類大腦可以區分語言。該研究結果近期發表在《神經影像》(NeuroImage)上。

研究人員還發現,狗與人類一起生活的時間越長,它就越能更好地瞭解主人的語言,所以年長的狗可以更好地區分語言。此外他們還發現,無論狗聽到的是哪種語言,它們都能區分無意義的詞和功能完整的語言。雖然尚不清楚這是否是狗狗獨具的聆聽能力,但這也啟發了一個非常有趣的後續研究——數千年的馴化是否讓狗在語音處理方面有了一些 “獨特” 的優勢。

► 文章連結:

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118811

製版編輯 | 盧卡斯