自從疫情宅家胖了20斤後,奇點糕便加入減肥大軍,開始注意食品包裝上的配料表和營養成分表。然後就發現,身邊真是太多重油、重鹽、重糖、重新增劑的超加工食品(Ultra-processed foods, UPF)了,想要避開它們著實不易。

所謂UPF,是指那些工業化生產,至少包含5種新增劑的食品。餅乾、糖果、泡麵、碳酸飲料都是典型的UPF。

多數UPF營養價值低,能量密度高,攝入過多不僅會加速衰老,還會增加肥胖、糖尿病、心血管病和癌症的發生風險[1]。

對於有基礎疾病的人來說,大量攝入UPF無異於雪上加霜。

近期,來自義大利IRCCS NEUROMED研究所的Marialaura Bonaccio攜團隊在《歐洲心臟雜誌》上刊文指出,有心血管病病史的人,UPF攝入越多,全因死亡(由各種原因導致的死亡)和心血管病死亡風險越高[2]。

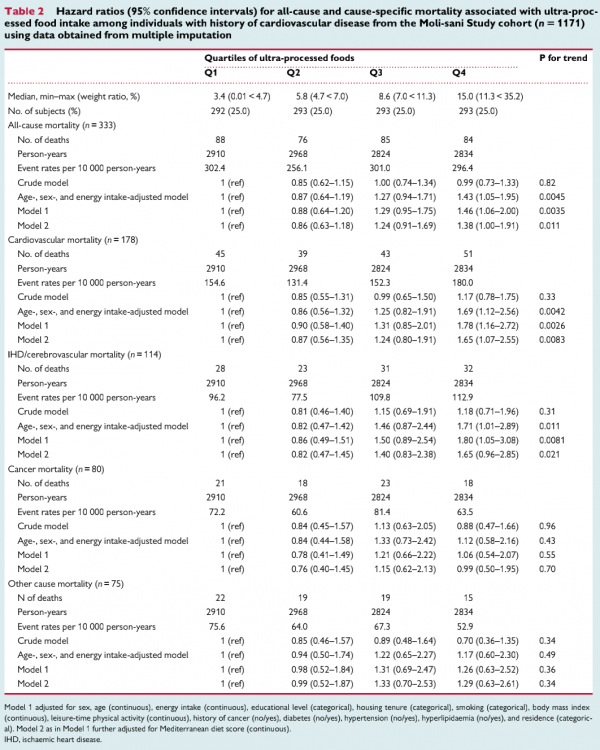

與UPF攝入量<4.7%相比,UPF攝入量≥11.3%與全因死亡風險升高38%(95% CI:0%-91%)有關,與心血管病死亡風險升高65%(95% CI: 7%-155%)有關。

此外,他們還用模型評估了18種炎症、代謝、心血管和腎臟生物標誌物在UPF攝入量與死亡關聯中所起到的介導作用。

結果發現,胱抑素C(腎損傷標誌物)水平的改變可以在一定程度上解釋上述關聯,全因死亡和心血管病死亡的解釋比例分別為18.3%和16.6%。

也就是說,有心血管病病史的人如果UPF攝入過多,可能會損害腎功能,進而增加死亡風險。

這樣的結果可以說完全在意料之中了,只是美食當前,我們怎麼可能一直保持堅定呢。

下面咱們來看看這項研究的具體情況,再給自己敲敲警鐘吧。

2005-2010年,研究人員採用多階段抽樣的方法在義大利中南部地區的市政登記系統中隨機抽取了24325名年齡>35歲,精神正常的人作為候選研究物件。其中30%的人拒絕參加研究,剩餘人群組成Moli-sani前瞻性佇列,用以探究慢性病的危險因素。

這些人中有1320人自述患過心絞痛、心梗、外周動脈疾病、腦血管病或做過血管重建。除去飲食或死亡資訊缺失和飲食或診療資訊異常的物件,最終共有1171人作為UPF與死亡關聯的研究物件。男性佔比67.8%,平均年齡66.8歲。

招募階段,研究人員用半定量EPIC食物頻率問卷調查研究物件過去一年的飲食情況,然後用NOVA分類法將188種食物按照不同加工程度分為以下4類:

(1)未加工或簡單加工的食品(如:水果、肉、牛奶)

(2)加工過的烹飪原料(如:油、黃油、鹽)

(3)加工食品(如:罐頭、鹽漬或糖漬的堅果、煙燻的肉類)

(4)UPF(如:冰淇淋、漢堡、巧克力)

研究選取第4類共22種UPF,計算UPF佔每日總攝入食物質量的百分比,並將其分為4組——<4.7%,4.7%-6.9%,7.0%-11.2%,≥11.3%。

研究隨訪至2018年12月31日,中位隨訪時間為10.6年。特定病因的死亡率由死亡登記資訊評估,由死亡證明驗證。

為評估中介效應,研究人員從既往文獻報道過的心血管病或死亡的危險因素中選出18種生物標誌物作為潛在研究物件,包括基線階段抽血化驗得到的總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、甘油三酯、血糖、高敏C反應蛋白、載脂蛋白A1、載脂蛋白B100、脂蛋白a、胱抑素C、肌酐、胰島素、C肽、維生素D、白細胞計數、粒細胞淋巴細胞比率、收縮壓、舒張壓和心率。

研究結果顯示,研究物件每天平均攝入132.0克UPF,佔總攝入質量的7.02%,佔總攝入能量的17.8%,以加工肉(18.3%)、蛋糕/派/油酥糕點(11.5%)、薄脆餅乾/麵包幹(11.3%)和披薩(10.2%)為主。

UPF攝入越多的人,其水果、蔬菜、堅果、穀物和酒精攝入越少,單不飽和脂肪與飽和脂肪攝入量的比值越小,肉和肉製品的攝入越多。UPF重度消費者比一般人攝入了更多的熱量、碳水化合物、脂肪、膽固醇及更少的纖維素。

隨訪期間,共有333人死亡,其中178人死於心血管病,114人死於缺血性心臟病/腦血管病,80人死於癌症,75人死於其他原因。

與UPF攝入量<4.7%的人相比,攝入量≥11.3%的人的全因死亡風險升高38%(95% CI:0%-91%),心血管病死亡風險升高65%(95% CI: 7%-155%),缺血性心臟病/腦血管病死亡風險升高65%(95% CI: -4%%-185%)。

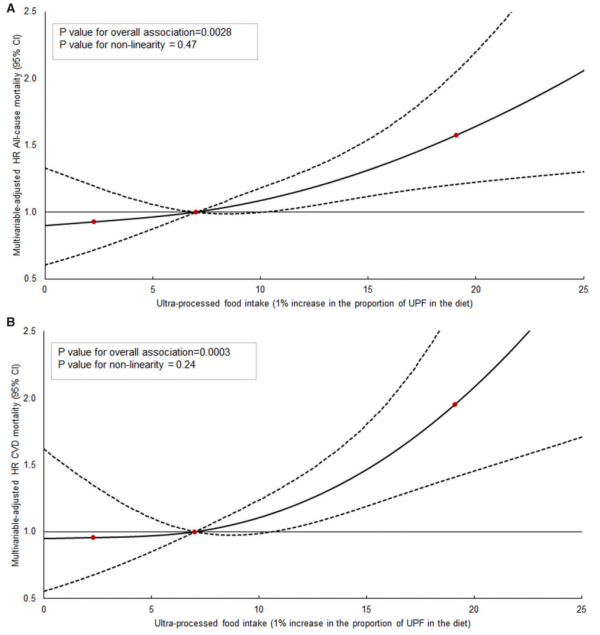

而且,UPF攝入量與全因死亡風險和心血管病死亡風險之間存在明顯的劑量反應關係,即UPF攝入越多,死亡風險越高。由下圖可以看出,當UPF攝入量超過10.7%時,心血管病死亡風險顯著高於一般攝入水平(7.02%)下的死亡風險,當UPF攝入量達到15.4%時,心血管病死亡風險升高近50%。

研究未觀察到UPF攝入情況與癌症死亡風險或其他原因死亡風險的關聯。

中介效應分析結果顯示,UPF攝入量與全因死亡和心血管病死亡的關聯在一定程度上(18.3%和16.6%)由腎功能(胱抑素C水平)改變來介導。

此外, UPF與全因死亡的關聯還有13%要歸因於心率的改變。

此前已有多項研究發現,在一般人群中,UPF攝入增加與死亡風險升高有關[3-5]。而這項研究聚焦於有心血管病病史的高危人群,進一步驗證了過量攝入UPF對健康的危害。

這可能是因為UPF多營養匱乏且含有大量飽和脂肪、新增糖和膽固醇,是典型的能量炸彈,攝入過多會增加多種慢性病的發生風險[6]。

再者,UPF還是新增劑(如:穀氨酸鹽、乳化劑、亞硫酸鹽)重災區,食品加工過程特別是熱處理還會形成新化合物(如:丙烯醯胺),這些物質也可能促進疾病的發生發展[7]。

加工過程導致的食物結構的改變還可能會影響腸道微生物的組成和代謝,引發炎性疾病[8]。

既往毒性實驗發現,食品包裝材料中的鄰苯二甲酸鹽和雙酚具有腎毒性[9,10]。這與該研究發現的腎損傷標誌物——胱抑素C水平的中介效應不謀而合。

該研究的幾點侷限包括樣本量較小;只在基線階段調查了一次飲食情況,無法反映其動態變化對結局的影響;飲食情況是自報的,可能存在回憶偏倚;觀察性研究無法得出因果關聯;亦不能排除未測量因素殘餘混雜的影響。

總而言之,研究發現,UPF攝入增加與心血管病人全因死亡及心血管病死亡風險升高有關。作者希望膳食指南在推薦大家多吃水果、蔬菜的同時,也能明確勸導大家少攝入對健康不利的UPF。當然,關鍵還是靠我們自己管住嘴。

[1] Ultra-processed foods: A global threat to public health. UPFs_Fact_Sheet_May2021 (globalfoodresearchprogram.org)

[2] Bonaccio M, Costanzo S, Di Castelnuovo A, et al. Ultra-processed food intake and all-cause and cause-specific mortality in individuals with cardiovascular disease: the Moli-sani Study. Eur Heart J. 2021;ehab783.

[3] Bonaccio M, Di Castelnuovo A, Costanzo S, et al. Ultra-processed food consumption is associated with increased risk of all-cause and cardiovascular mortality in the Moli-sani Study. Am J Clin Nutr. 2021;113(2):446-455. doi:10.1093/ajcn/nqaa299

[4] Srour B, Fezeu LK, Kesse-Guyot E, et al. Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort study (NutriNet-Santé). BMJ. 2019;365:l1451. doi:10.1136/bmj.l1451

[5] Fiolet T, Srour B, Sellem L, et al. Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ. 2018;360:k322. doi:10.1136/bmj.k322

[6] Martínez Steele E, Khandpur N, da Costa Louzada ML, Monteiro CA. Association between dietary contribution of ultra-processed foods and urinary concentrations of phthalates and bisphenol in a nationally representative sample of the US population aged 6 years and older. PLoS One. 2020;15(7):e0236738. doi:10.1371/journal.pone.0236738

[7] Hoffman R, Gerber M. Food Processing and the Mediterranean Diet. Nutrients. 2015;7(9):7925-7964. doi:10.3390/nu7095371

[8] Zinöcker MK, Lindseth IA. The Western Diet-Microbiome-Host Interaction and Its Role in Metabolic Disease. Nutrients. 2018;10(3):365. doi:10.3390/nu10030365

[9] Gowder SJ. Nephrotoxicity of bisphenol A (BPA)--an updated review. Curr Mol Pharmacol. 2013;6(3):163-172. doi:10.2174/1874467207666140410115823

[10] Wu CT, Wang CC, Huang LC, Liu SH, Chiang CK. Plasticizer Di-(2-Ethylhexyl)Phthalate Induces Epithelial-to-Mesenchymal Transition and Renal Fibrosis In Vitro and In Vivo. Toxicol Sci. 2018;164(1):363-374. doi:10.1093/toxsci/kfy094