華東師大範大學政治學系 李永晶

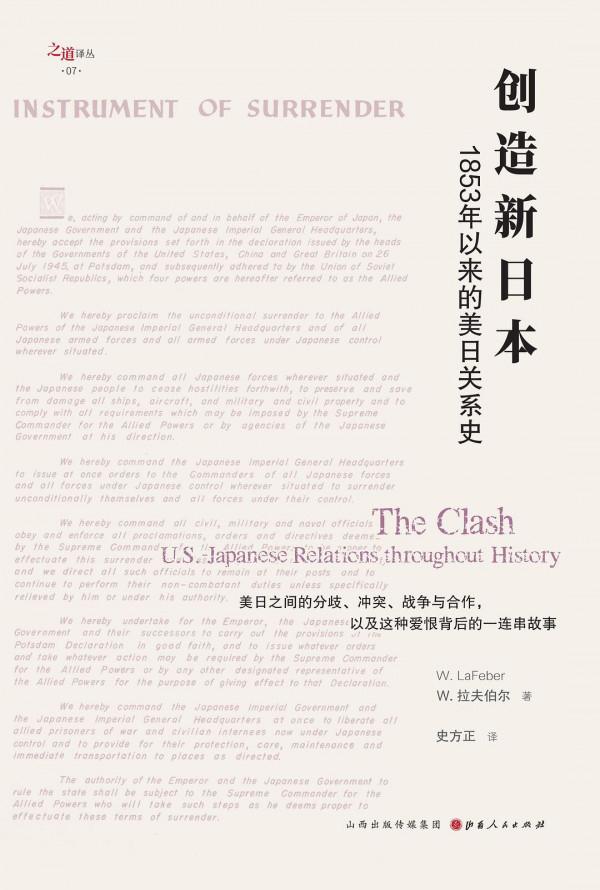

《創造新日本:1853年以來的美日關係史》,[美]W. 拉夫伯爾著,史方正譯,山西人民出版社,2021年6月版,168.00元

一、1853年:致命的遭遇

1860年6月16日,一個由七十七人組成的日本外交使團為交換《日美修好通商條約》批文所搭乘的美國軍艦抵達紐約港,這是自1853年7月美國東印度艦隊的佩裡將軍率領四艘軍艦強迫日本開啟國門以來,美日關係史上的第二個高光時刻。目睹此景,大詩人沃爾特・惠特曼(1819-1892)激動不已,於是吟詩一首:“面容姣好的曼哈頓人/美國同志——東方終於來了/原初的女人終於來了/……我也提高了嗓門,承擔著自己的使命/我在我的西部海洋歌頌著這個世界/我歌頌著新帝國,它比以往任何時候都更宏偉——就像在幻想中/我歌頌美國,我歌頌情侶們——我歌頌更偉大的至高無上……”但這種興奮僅僅屬於美國人,同時代的日本人卻憂心忡忡,甚至憋著一腔的怒火。在費城,有人對一位美國海軍軍官說:“這是你隨行所帶的猴子嗎?”(26頁)這是歷史學家定格的“衝突”的一個畫面。

日本使團的這次出訪,註定不是一次普通的外交活動,因為他們已決意引入近代文明的火種。繼這次派遣訪美使團後,從1862年到幕府滅亡的1867年,幕府還先後向英法俄等歐洲國家派遣了五次使節團。日本人由“鎖國”走向“開國”的意志此時已然明確;借用柏拉圖著名的比喻,他們看到了光亮,決意走出舊時代的“洞穴”。只是他們並未意識到,這顆近代文明的火種包含著致命的危險:它導引人們推開了自然的神秘大門,將創造自然的偉力毫無保留地交到了凡夫俗子的手中;人們帶著登峰造極的慾望與自負,目空一切。新的“洞穴”在等待著它的獵物。

其實,在這一年的3月3日,江戶幕府的“大老”、相當於內閣總理的井尹直弼遭暗殺身亡。日本下級武士武裝奪取政權的開始,江戶幕府初代將軍德川家康建立的封建體制的分裂加速,並在尋求新的結合形式——內部走向中央集權制的壓力與外部走向新世界的壓力同時出現。此時的美日關係就像一座由美國“設計”的奇特的核反應堆:裂變與聚變同時在發生,巨大的能量開始積蓄。上面抄錄的惠特曼的詩歌,無論有著怎樣的浮淺乃至肉麻,它都是時代精神的顯現——詩人敏銳的心靈已經捕捉到了來自東方的“輻射”。

然而,這是一座不穩定的,或者說缺少控制的核反應堆。1868年前後爆發的明治維新,可以說就是一次小規模的“核事故”:到1877年明治政府平定“西南戰爭”為止,數萬將士已經為此殞命。此後,這座反應堆勉強維持了工作時的“臨界狀態”;它持續輸出能量,諸如明治立憲、日清戰爭(即中日甲午戰爭)、日俄戰爭、炮製“滿洲國”、侵華戰爭等等這些定義了近代日本的事件從中獲得了動力。產業革命、商業往來、種族主義、殖民競爭、帝國慾望、文明使命,這些歷史程序中的這些物質與觀念因素混雜在一起,連同無數人的生命,充當著燃料。

1941年12月8日上午,日本天皇向國民釋出了針對美國的宣戰詔書。得知這一訊息後,日本文學評論家竹內好(1910-1977)立刻撰寫了一篇文章,其中有這樣的字句:“歷史被創造出來了!世界在一夜之間改變了面貌!我們親眼目睹了這一切。我們因感動而戰慄著……我們感覺到從自己的內心深處湧出某種難以名狀的、攝人心魄的震撼之力。”(《竹內好全集》第14卷)竹內好的激情得到了點燃,這與1860年惠特曼初次見到日本使團時的情形可謂不分伯仲:他們都看到了歷史得到創造的瞬間。不同的是,惠特曼的讚美洋溢著無窮的樂觀,而竹內好的文字卻是一篇沉鬱的戰鬥宣言:它是一篇針對近代西方殖民主義世界秩序、針對惠特曼的世界的宣戰書。不過,二人倒是有一個屬於那個時代的共同點:他們都過於自負了。

悲劇很快達到了高潮。1945年8月6日上午8點16分,一枚裝有六十四公斤鈾的原子彈在廣島上空五百八十米處爆炸;歷史學家記錄說,“頃刻間有8萬至10萬人喪生,包括12名被俘虜監禁的美國海軍飛行員。”8月9日上午11時2分,另外一顆原子彈在長崎上空爆炸,據說有七萬人殞命。

那麼,美國當時有不使用原子彈的可能嗎?這其實並不是後世的歷史學家感興趣的課題。早在這一年的5月,負責討論武器使用的“臨時委員會”(由美國陸軍部長史汀生領導)內部就為此發生了激烈的爭論,但委員會還是向杜魯門總統建議使用原子彈;與此相對,海軍部長福萊斯特認為,“只需要封鎖線和空中力量就能迫使日本屈服,既不用進攻,也不用原子彈。”歷史學家這樣分析道:“杜魯門和史汀生擁有與福萊斯特同樣的痛苦,但不像福萊斯特,他們將原子彈視為答案。對他們來說,迫切的問題是儘可能讓蘇聯遠離日本本土。原子彈是杜魯門武器庫中唯一能夠迅速終結戰爭並讓斯大林深刻受到美國在東亞強大實力的武器。”(246頁)作者有意使用“痛苦”一語,以為歷史的殘酷塗上一抹溫情。

杜魯門在政治的意義上做出了決斷:他必須拆解前任羅斯福總統與斯大林達在2月達成的《雅爾塔協定》,因為該協定使得斯大林獲得了此前沙皇們夢寐以求的東北亞權益,而這又與美國近半個世紀以來的“門戶開放”政策發生了衝突。因此,當杜魯門獲知原子彈研製成功後,王牌在手的他已經不必再求助斯大林的力量了。“答案”的真相至此水落石出:原子彈使用與否,其實取決於美蘇兩大帝國如何安頓自身慾望的問題。在這些慾望的相互撞擊中,日本帝國率先灰飛煙滅。

美國的一位政治幽默作家曾這樣評價佩裡在1853年取得的功績:“麻煩在於,英勇的准將叩開大門後,我們沒有進去,他們卻走出來了。”美國動用人類最新馴服的能量,拆毀了危險的美日關係的這座“核反應堆”,將日本人趕回了“洞穴”。摧毀與重建同步進行,這一次美國自身充當了控制反應堆三件套:慢化劑、控制棒和冷卻劑。遍佈日本的駐日美軍軍事基地,在緊盯著來自歐亞大陸東端的動向的同時,看守著昔日自負、桀驁不馴的敵人與當下看似惟命是從的盟友。但誰來看守美國呢?

二、從“遠西”到“近西”:衝突的起源

若說1853年以來的美日關係史有特別之處,那麼就在於它集中呈現了迄今所知的人類的全部型別的“衝突”。有一些衝突、諸如戰爭與貿易摩擦等擺在明面上,人們但凡撇上一眼就會了解大概的情況,而作為觀念衝突的“文明衝突”,則在多數時刻充當著背景和底色;在一部分物質利益至上的人們的心目中,這種觀念上的事物甚至得不到承認。其實,如果我們能意識到“物質”與“觀念”並非表面上的對立關係,那麼,我們就可以將這些衝突還原為人們彼此“慾望”的衝突;如前所述,在工業文明與資本的驅動之下,人們帶著各自無限膨脹的慾望,走上了世界大舞臺。

我們且看本書開篇處的一段敘事:“他們(即美國人)之所以輕易服膺於對財富的追求,其中有諸多原因。美國人相信他們確實生而自由——也就是說,他們出生於或者生活於這樣一片土地,這片土地上既沒有封建制度,也沒有13世紀後在歐洲出現的眾多管制措施。由於缺乏封建歷史,美國人並不能理解為何歐洲與亞洲的民族不能輕鬆地擺脫身上的枷鎖。而且,19世紀中葉的美國人掌握著廣闊的土地,可以進行無盡的開發和遷徙。幾百萬印第安人擋住了開發之路,但他們正在被系統地消滅或者限制在保留地中。”(第6頁)這些看似輕描淡寫的數行文字,讓我們看到了近代歷史的一個開端;它隨後流動開來,始如涓涓細流,終至驚濤駭浪。

將美日關係的開端設定為美國人對“財富”的追求,這看上去淺顯易懂,但問題還有複雜的一面。比如,歷史上荷蘭人也曾懷著對“利益的眷戀”來到日本,但他們——歷史學家傾向於認為他們是“荷蘭國民中的人渣”“不是惡棍就是一幫無能之輩”——在幕府將軍及其官員面前奴顏婢膝,以求得維持通商的機會。一位荷蘭作家在1769年的一部戲劇中以辛辣的筆觸寫道:“一個民族淪為奴隸或許是命運所為/但原本自由的人在日本卻主動扮演著卑賤的奴隸/在出島僅僅是為了賺錢而拋棄了上帝/這樣的事情在東方從未發生,直到荷蘭人到來。”(唐納德・金:《日本發現歐洲,1720-1830》)在追逐財富這一點上,美國人與荷蘭人並無二致,但他們的心性結構中還有著截然不同的側面。

此時美國人的“心性”,在自己“掌控”的遼闊土地上進行的“無盡的開發和遷徙”中,也就是所謂的“西進”運動過程中,得到了定型。作者接下來的說法說出了真相的另外一面:“幾百萬印第安人正在被系統的消滅或者限制在保留地中。”長久以來為人們所謳歌的美國價值觀,諸如熱愛自由、個人主義以及美國夢等等的形成,除了所謂的高尚的“清教徒傳統”的精神滋養外,在這個過程中得到了充足的世俗養料。他們將一切歷史包袱都留在了歐洲舊大陸,在新大陸上又將印第安人逐出家園,奴隸貿易為他們提供了不可或缺的勞動力。再也沒有什麼能阻擋他們享受“自由”的步伐了;他們還為自己的行為賦予了最高的理由:“天定命運”或曰“昭昭天命”。到了1890年,將近四百年的“西進”的歷史已經落下帷幕,新大陸上的“邊疆”已經消失。然而,美國的歷史在既定的軌道上向前運動:美國人將新“邊疆”推進至太平洋深處。

1898年5月1日,美國艦隊摧毀了位於馬尼拉灣的西班牙艦隊。麥金萊總統當即派遣一萬二千名士兵佔領了馬尼拉,並迅速著手合併夏威夷。麥金萊說:“我們十分需要夏威夷。”於是,這一年的6月,夏威夷王國被美國吞併。1899年2月,菲律賓爆發了民族運動,向殖民主義者打響了第一槍。歷史學家記錄下了一種天真的看法:“對於美國人來說,這是善良的商人與邪惡的殖民者之間的競爭。”當然,這只是帝國的自負與虛偽,因為“這場戰爭持續了三年多,帶走了數千美國人和數十萬菲律賓人的生命”(72頁)。從弱小民族的角度來看,“天定命運”就是他們遭受殖民主義者屠戮的命運。

美國人繼續著他們的“西進”政策;1899年9月,時任國務卿海約翰(John Hay)向他的歐洲同伴們發出了有名的《關於對華貿易門戶開放政策的通牒》,即所謂的“門戶開放”政策。然而,他們未意識到,羽翼漸豐的日本成了它的絆腳石:作為近代殖民世界秩序嫡子的日本帝國,它也有著自己“西進”的“天定命運”。明治日本陸軍的“太上皇”山縣有朋在這一年提出了所謂的“主權線”和“利益線”一說,開始將中國的東北地區視為自己的禁臠。這構成了1904年日本發動“日俄戰爭”的直接動機。日本在1905年艱難取勝後,時任外務大臣小村壽太郎宣稱日本已經成為亞洲的“半大陸性列強”。這一年的6月16日,此時仍在隔岸觀火的美國總統羅斯福在給一位英國好友的信中這樣寫道:“日本人是多麼優秀的民族!他們在戰場上的表現與商場上的表現一樣卓越。”(83頁)他未意識到,新老兩個帝國的“西進”政策,已經開始交匯。美日兩國再次發生致命的遭遇。

日本為勝利衝昏了頭腦,內政外交開始荒腔走板。1929年10月,一場世界性的經濟危機突如其來,列強追求自保,文明迅速開始倒退。1931年“九一八事變”後,日本公然將中國東北地區據為己有,事實上替美國人劃定了他們“西進”的禁區。對於有著“西進”精神結構的美國人而言,真是是可忍孰不可忍,他們隨即宣佈了“史汀生主義”:不承認日本政府的政策。世界大戰的導火索由此點燃,日本進入了所謂的“十五年戰爭”時期。到1945年日本戰敗時,數千萬人已經成為帝國慾望的犧牲品。

美國的慾望得到了大幅度的實現:在隨後進行的軍事佔領和戰後安排下,日本列島事實上成了美國最新的“西部邊疆”。用當時美國世界政策中的語言,日本扮演著美國的“西海岸”,是美國“遠東邊疆的樞紐”。1963年,美國副國務卿約翰遜自豪地宣佈,日本已經成為亞洲其他國家的“榜樣”和“現代技術的源泉”;他還表示,“從我們的位置來看,遠東,更準確地說是‘遠西’,或者更恰當地說法是‘近西’”(416頁)。美國之所以對日本不惜讚詞,是因為此時的中國正是它敵意的新焦點。

美國的這種“邊疆思維”或者說“邊疆慾望”,構成了美國世界政策中的“執拗低音”。執拗低音,這是日本政治思想史學者丸山真男(1914-1994)有名的說法,意思是在同一樂章中以各種形式反覆出現的一種低音型別,丸山用它來形容思想觀念中那種恆常、精微的要素,使得樂章呈現出它的獨自特徵。追求“自由”,這是所有民族精神中的華章,但“執拗低音”卻在長遠、深遠的意義上決定著它的成色。1863年,美國駐日本的領事普魯恩這樣寫道:“所有駐日的西方列強官員都是文明的前哨站的哨兵。我們在這裡如同面對印第安部落一樣。”(31頁)在美國的一些政治家的眼中,一切阻止他們“西進”族群統統可劃入“印第安部落”。這種對“文明”的自負,同樣是它的“執拗低音”。只是,他們在日本列島遭遇到了阻擊。

三、什麼是“歷史的教訓”?

上面對一些歷史事實的回顧,主旨並不是要對歷史上的美國或日本進行再一次的批判,而是要重現美日關係的深層邏輯和慾望——它們就是我們所知的“近代”(或“現代”)自身。這是一個讓人不愉快的事實。大哲學家尼采為世人留下了一條著名的警句:“與怪獸作戰者,可得注意,不要由此也變成了怪獸。若往一個深淵裡張望許久,則深淵亦朝向你的內部張望。”1860年日本人對新世界的一次“張望”,是他們走出前近代“洞穴”第一步。它誠然獲得了真實的回報:日本在戰勝清王朝後,開口就要將遼東半島和臺澎列島吞下,大英帝國不無讚許、不無諷刺地評論說,日本已然變成了“極東的小猛獸”。尼采的預言不幸實現了,近代的“深淵”已經為日本開啟了大門。

生性敏感的日本人內心不無委屈:是西方列強、是美國人強行以“文明”的名義,將他們帶到了“深淵”面前。岡倉天心在《茶之書》中曾這樣寫道:“在日本醉心於和平的高雅藝術之時,他(即西方人)總把她視為野蠻未開化的民族;而自從她開始在滿洲戰場大肆殺戮以來,他卻稱她為文明教化之邦。”如果只是將這一句話視為嘲諷和無奈,或者單純視為日本的自我辯護,我們就錯過了“近代”的真面目:手持著科學與技術的利器,帶著赤裸裸的慾望,人們成群結對地開始走出“洞穴”,但旋即又為下一個“洞穴”所捕獲。這個旅程出奇的長。那麼,人們還能從此前的道路、從歷史當中吸收教訓嗎?

本書原題名為《衝突:美日關係全史》,作者從“衝突”的視角對兩國自十九世紀中葉開始迄今為止的關係進行了細緻的描摹。其實,認識到這種還將持續下去的“衝突”,就已經是人們已經獲得的一個教訓。這當然不是新鮮的見解,國際關係的現實主義者歷來將“衝突”、將“威脅”掛在嘴邊。因此,真正歷史教訓或許是,人們要認識到由自己的慾望和歷史法則所決定的“衝突”表現形式。華夏世界的先民曾言:“不能反躬,天理滅矣。”這或許是歷史教訓的最高表達。

歷史學家不是先知,但他們有著自己的判斷。針對美日兩國的衝突史,作者寫道:“倘若從過去的經驗中吸取教訓,則可使兩國人民之間有更好的瞭解,如果他們幸運,還可以認識到必須接受、控制和限制這一衝突。”作者非常謹慎,連續用了兩個假設句式來限制他的“教訓”。然而,“使兩國人民之間有更好的瞭解”這件事自身的困難,以及“幸運”這個說法讓人聯想到的命運的善變與無常,都暗示著歷史學家對這一關係有著堪稱暗淡的預期,因為“衝突的根源深深紮根於歷史之中,不可能穩妥地被消滅”。作者似乎意猶未盡,進一步提示道:“那些早期的衝突——關於哪種制度將主導對亞洲,特別是對中國市場開發的長達百年的競爭,其主要根源仍將繼續影響美國和日本在21世紀的國內外政策。”中國,他在本書中曾將其形容為美日關係中的“幽靈”,再次出場了。本書出版於1997年;如果今天他重寫,可能會有另外一種說法。這不禁會讓我們陷入沉思。

在我們一般的認知當中,被稱為“歷史”的出版物所記載的往事,均可視為固定不變的“事實”。然而,作者創作心境的不同,讀者閱讀心境的變化,更不用說世界自身的劇變,都在雖然微妙但又確鑿無疑地改變著我們對“事實”的認知。歷史並不是固定的,從根本上說它是我們“心”的構成物。過去就在那裡,但它變動不居,人們的每一次觀察,每一次觀念與意向對它的投射,都會讓它瞬間凝固為現實。在這個意義上,歷史的寫作和閱讀具有等同的意義:我們要讓過去再次流動起來,以觀察它潛在的流向。

責任編輯:黃曉峰

校對:徐亦嘉