他,19歲放棄高考去創業;25歲,成為億萬富豪,被央視評為“80後創業”領軍人物;39歲,身價再次暴漲,一夜間闖過200億大關。

他,在3個領域連續創業20年,一家公司市值700億,一家公司市值2000億。

而他的最高學歷,卻只有高中。

這個人,就是理想汽車的創始人——李想。

縱觀李想的創業史,可謂是頗為傳奇:

一個既沒背景,又沒資金高中畢業生,怎麼就讓3位網際網路巨頭(張一鳴、王興、程維)同時為自己站臺?

更為傳奇的是,去年底,李想與德國大眾的一場隔空喊話,讓瞭解前因後果的朋友直拍大腿:憋了兩年,終於來了次“痛快的”,給力!

李想到底做了什麼?

他又是如何一次次突破自我、挑戰巔峰的?

如果你也有創業的想法,又怕受限於學歷、文憑,就不妨今天跟著心眼兒,一起向“高中生李想”學幾招吧!

01 沒摸過電腦的“電腦迷”

- 有人說,沒讀過大學的人生是不完整的;

- 也有人說,學歷並不等同於能力。

你大概會覺得,李想屬於後者。

可他卻寫過一篇文章,叫《能上大學就一定去上》。

那他當初為什麼要放棄高考,直接創業呢?

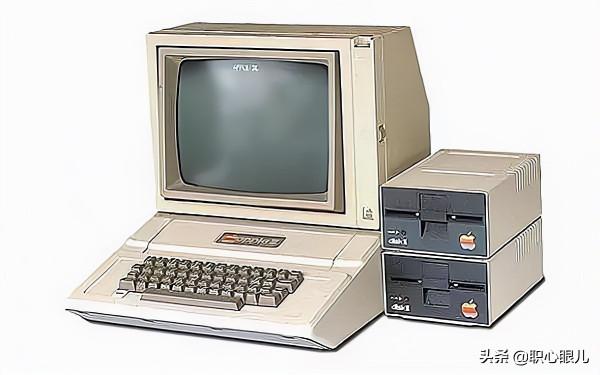

這一切,還得從一臺APPLEⅡ電腦說起。

1981年,李想出生於石家莊。

8個月時,因為父母雙雙考上大學,小李想便被送到滄州鄉下奶奶家,一直到7歲上學,才又被接回到石家莊。

也就是說,直到初一,李想才有機會第一次接觸電腦。

雖然學校用的是20年前的APPLEⅡ機型,也足以點燃小李想內心的火種——一瞬間,他就愛上了電腦。

然而,以李想家當時的條件,買電腦是不可能的。

他便攢下所有零花錢,瘋狂地購買各種電腦雜誌、報刊、書籍。

只要是和電腦有關的,即使不吃不睡,也要看完,讀透。

而父母對他的教育,也一直是散養狀的:只要兒子有興趣,就不會過多幹涉。

這也為李想日後的成功,提供了難能可貴的自由養料。

02 “作家”李想

到了高一,一個月只賺2000元的李爸爸,看兒子這麼喜歡電腦,便咬咬牙,花8000大洋給李想攢了臺臺式機。

這下子,真把李想給高興壞了!

不僅有了心心念唸的電腦,而且他的“電腦知識”也有了用武之地:“老闆,你的進價我都清楚,這樣,我給你加300塊錢,就賣給我吧!”

大概老闆也沒見過這麼“懂行”的高中生,權當交個朋友,真就把機器賣給了李想。

本來,李爸爸是想花幾個月的工資,培養兒子的學習興趣的。

可他萬萬沒想到,大價錢的付出,卻從此斷送了兒子的學業。

有了電腦的李想,更是把全部精力都放在了電腦上:上課想,下課想,回家更是離不開……甚至,他還利用休息時間,開始寫有關電腦的“小作文”。像什麼“裝機心得”、“產品比較”。

洋洋灑灑地,一寫就是5000多字。

“反正都寫出來了,不如投個稿試試。”

兩週後,《電腦商情報》通知李想:稿子被採用,稿費500元。

這一下子,李想可收不住了,稿子是一篇接一篇地寫,電腦雜誌是一篇接一篇地發。

不僅如此,李想的文章質量還都很高,他的稿費一度達到了300元/千字的頂級標準!

就這樣,一直到1999年,李想升入了高三。

03 為啥不高考?

1999年,對於網際網路來說,是不平靜的一年。

- 下海教師馬雲在杭州做了阿里巴巴網;

- 出國8年的李彥宏回國辦了百度;

- 劉強東在中關村開了一家音像店,叫“京東多媒體”;

- 馬化騰則開發出了“最適合中國人”的即時聊天工具OICQ……

而在石家莊,有個高三的學生,開了家網站叫“顯示卡之家”。

“我每天早上4點起,5點寫好稿子,更新好網站後再去上學。”

“下午一放學,我就跑到電腦商城,找店家借產品拿回來測評,為第二天的稿子做準備。”

別看李想的網站小,在“創始人”的辛勤經營下,僅3個月,訪問量就突破了單日萬次的大關。

很快地,各路“金主”蜂擁而至,李想則開出了10元/萬次的廣告價格。

最高的時候,李想一個月能賺2萬多,相當於父母半年的收入。

就這樣,一年以後,他的手中有了10萬塊現金。

於是,問題來了:還要不要高考?

李想的父母都是大學生,父親是導演,母親是老師。

這樣的家庭,按說不會支援李想輟學的。

但是,看到兒子已經沒了“讀書的興趣”,開明的父母還是尊重了他的選擇。

“反正上完大學也要找工作。”

就這樣,李想一頭扎進了“創業大軍”。

04 泡沫來了

然而,好景不長。

2000年,網際網路泡沫破裂,一時間,所有的“金主”都消失了!

剛剛起步的“顯示卡之家”,也陷入了困局。

冬天,真的來了。

然而,春天也就不遠了。

1999年,《計算機世界》曾組織過一次電腦大賽。作為頂級寫手,李想去做了大賽評委。

在飯局上,他認識了比自己大7歲的邵震。

2000年的冬天,邵震剛好到石家莊辦事,想起了這位老朋友。

兩人暢聊了一通宵,最後,邵震說:“要不我加入你們吧。”

李想不是不想答應,可問題是:他已經連工資都發不出了,又能拿什麼給邵震呢?

“沒關係,我的薪水不用你出,我自己掙。你只要給我印盒名片,趕明兒我去北京看看。”

既不用給工資,還能開拓新市場,這種好事,真就砸在了李想的頭上。

2001年春節後,邵震便以銷售的身份,給李想帶來了14000塊錢的生意,還幫他建起了北京辦事處。

公司得救了!而邵震也成了李想成功路上,不可或缺的重要人物!

從此,“顯示卡之家”,正式更名為“泡泡網”。

公司發展也是一路高歌猛進,廣告費從1萬漲到5萬,從50萬直漲到100萬。

兩年後,22歲的李想買了人生的第一輛車:POLO 1.4MT。

但他無論如何也沒想到,自己後面的人生,卻將與汽車結下不解之緣……

05 要做就做第一

在李想和邵震的帶領下,很快,泡泡網就衝到了全國第三。

它的前面,只剩下兩家巨頭:太平洋電腦網(PConline)和中關村線上(ZOL)。

然而,李想的心裡,卻越來越難受。

畢竟,老三的位置很尷尬。

即使沒有“泡沫”衝擊,老大、老二也會想盡辦法把老三擠垮。

於是,李想準備換賽道。

他仔細分析了當時各個領域的頭部網站,發現有一個品類的網站,“沒有一個能打的”。

那就是汽車領域。

“沒有一家汽車網站,會站在消費者的角度去想問題、做產品。我想,我們應該還有機會。”

再加上2001年底,中國正式加入WTO,汽車市場的發展,勢如破竹。

- 2002年,突破300萬輛;

- 2003年,突破400萬輛;

- 2004年,突破500萬輛……

中國汽車市場正在以平均21%的速度,迅猛生長。

李想和邵震商量了下,便從2004年開始,著手籌備“汽車之家”的前身“汽車時尚”。

2005年6月1日,“汽車之家”正式上線。

全新的網站,全新的賽道,更重要的是,李想沒招一個“業內人士”。

“一水兒剛畢業的學生,最好的學校是農大,而且半數以上都沒有駕照。”

就是這麼一幫愣頭青,在沒有資源、沒有人脈、沒有專業背景的情況下,如何能突出重圍、迅速脫穎而出呢?

06 三大戰役

“從2005年到2008年,我們每年打一仗,透過這3仗,我們實現了訪問量領先。”李想如是說。

【2005-2006】實拍圖片戰

研究了諸多對手,李想發現,大部分網站上的汽車圖片,都是廠家給的精修圖。

很漂亮,高大上,卻非常不接地氣。

而真正想買車的人,更想看到的是車的實際樣子。

於是,李想就派員工拿著數碼相機,到各個4S店去拍真實照片。

從外觀到內飾,每個部分都仔仔細細地照下來。回來再按照“車型”“位置”……分門別類地掛在網站上。

“這就相當於我們帶著消費者到4S店溜了一圈。而且,還能對不同車型的同一個位置,進行橫向比較。”

這一招,讓汽車之家從100名開外,一路衝進了前5名。

【2006-2007】更新時間戰

“我有早上瀏覽網頁的習慣,但當我發現網站發現沒有更新時,就感覺非常難受,跟吃了蒼蠅一樣。”

李想的這個感覺,很多人都有過。

於是,他再次給員工“加活兒”——

- 每天下班前,把第二天早上釋出的內容準備好;

- 每週六上班,把週六和週日更新的內容準備好;

- 平時,把重大節假日的更新,都準備好!

然後,他又找人開發了個小程式,將準備好的內容,均勻地設定在每個時間節點上,定時釋出。

當你在瀏覽網頁時,發現全網只有一家網站有更新,你會看哪家?

自然,汽車之家的訪問量,也從前五,直接跳到了前三。

【2007-2008】搶先發布戰

這時的汽車之家,不再是那個一文不名的“小網站”了。

很多汽車廠商紛紛上門尋求合作,最常見的,就是邀請編輯參加“試駕會”。

這可是個肥差!

在山清水秀的景區,住著高檔酒店,開著新車,晚上回來還有酒會。

等吃好喝好玩美了,再把官方給的材料編輯一下,釋出到網上,就大功告成。

然而,這一切的美好,在李想這裡戛然而止!

在汽車之家第一次參加“試駕會”前,李想給大家定了2條規矩——

- 第一,稿件必須當天釋出;

- 第二,不許使用廠商的官方文字與圖片。

也就是說,試駕結束後,汽車之家的編輯不僅沒時間參加晚宴,還得連夜趕出原創的試駕體驗文章。

這下子,李想幾乎得罪了所有同行,甚至,他們開始打擊報復。

比如說,他們鼓動廠商和汽車之家籤“保密協議”,並規定所有人一律三天後發稿。

但不管怎樣,網友們很買賬:汽車之家的資訊最快,最真實!

汽車之家的使用者量也蹭蹭地往上漲,直到坐上了“垂直領域第一”的寶座!

你看,從零殺入一個領域,其實真沒有想象中的那麼難。

李想曾打過一個比方——

- 讓你一年內考上清華的汽車工程系,很難;

- 但讓你堅持一年,週六上班、試駕會後不參加酒會,相對來說,就沒有那麼難了。

而後者,恰恰是能幫你迅速脫穎而出的“法寶”。

也就是說,只要你能“想到馬上做”,然後“全力以赴地堅持”,成為“第一”,並不是遙不可及的夢想!

07 怎麼又造車了?

隨著汽車之家的使用者越來越多,李想的資金壓力也越來越大。

伺服器、頻寬、運維人員……這些都需要錢。

剛開始時,汽車之家是靠著泡泡網的盈利,艱難前行。

然而到了現在,小馬已明顯拉不動大車,“找錢”,成為李想工作的“重中之重”!

2006年,李想找到了薛蠻子。對方很看好面前的這個小夥子,便提出用100萬美元的價格,買下泡泡網15%的股份。

正好有幾個股東轉讓出了12%,李想又拿出自己的3%,權當送給薛蠻子,促成了這筆投資。

然而,這些錢,燒到2008年,又開始捉襟見肘了。

再加上金融危機的爆發,汽車之家的資金鍊,幾乎馬上就要斷裂!

“公司要完了!”

這時,“二當家的”邵震坐不住了。他聯合幾個小股東,提出要對公司管理層進行“最佳化”。

說白了,就是想逼李想引咎辭職。

好在,有薛蠻子等人的支援,李想才得以在這次“權利之爭”中僥倖獲勝。

而當初與自己一同從石家莊走出來的邵震,卻選擇了離開。轉身創辦了“卡車之家”,後來成為卡車細分領域的頭部網站。

權利危機解決了,可資金危機還在!

經過諸多波折,李想終於拿到澳洲電訊的7600萬美元投資,這才讓汽車之家轉危為安。

然而,這次融資的代價,也是慘痛的。

澳洲電訊一下子拿走了55%的股份,後來,又增加到71.5%。

而創始人李想的股份,已經被稀釋到了5.3%。

此時,他便有了去意。

而有了資金加持的汽車之家,則從此跑上了快車道!

- 2013年,在美國上市,市值一度超過50億美元。

- 到了2019年,汽車之家的市值再創新高,一舉邁入百億美元大關。

然而,後者已經與李想沒有多大關係了。

因為2015年,他就另起了爐灶。

08 李想的理想

2014年4月,首批特斯拉汽車落戶中國,李想是7位車主之一。

當他從馬斯克手裡接過車鑰匙時,腦中突然閃過一個念頭——

既然馬斯克能憑著一個毫無經驗的科技公司,殺入傳統制造業,並且做得風生水起,我為什麼不行?

這真不是一時的心血來潮,“我為什麼不行”的念頭,在李想的腦海中越來越強烈。

直到10月份,他又見到了一個人——當時還是易車網CEO的李斌。

李斌說:“我想造車,你要不要一起來?”

李想笑了笑,說:“我可以投資,但合夥就算了。”

11月,李斌成立了蔚來汽車,李想投了1500萬美元,成為原始股東。

既然看好,李想為什麼會拒絕?

答案很明顯,他想自己做!

而李想的自信,恰恰就來自於他在汽車行業摸爬滾打了許多年,對“車和使用者”都非常瞭解。

“想到就要做”,是李想一向做事的原則。

- 2015年初,他開始籌備新公司。

- 4月,“車和家”在北京順義區高麗營鎮註冊。

- 6月,李想宣佈不再擔任汽車之家總裁,保留董事席位。

- 7月1日,車和家公司,正式成立。

經過3年的努力,2018年10月,李想釋出了理想ONE。

車型採用的是:增程式油電混合動力。

也就是說,萬一開到半路沒電了,你可以用燃油發電,再把電充到電池裡,給車補充能量。

這也是當時中國唯一一款走“增程式”路線的新能源汽車。

而李想給出的口號則是:一款沒有里程焦慮的智慧電動車。

然而,就在理想ONE即將交付的時候,百年造車企業德國大眾,給李想來了悶頭一棍!

2020年,大眾汽車媒體溝通會上。

中國區CEO馮思翰直接把矛頭指向了李想和他的理想:

“增程式電動車簡直是胡說八道,是最糟糕的方案。”

這還不算完,研發負責人威德曼跟著老大又補了一刀:

“增程式電動車意義不大,我們幾年前就已經研究過它的可行性。這個技術已經過時了。”

這是幾個意思?

一個成立沒幾年的小公司,產品剛上市,就被老大哥一拳打回了起點?

當然,李想沒那麼容易認慫。

很快,他便發出了挑戰:好不好,資料說了算!

咱就拿大眾旗下最先進的 PHEV(插電式混動車型)跟理想ONE進行對比測試。

倒要看看誰更節能環保!

結果,除了長時間高速駕駛的場景以外,其他情形下,理想ONE均完勝PHEV!

這就完了?

當然沒。

2021年末,李想又扔出來一張圖,差點把大眾氣背過氣去!

從圖中不難看出:

2019年12月,理想ONE完全被大眾碾壓,銷量還不及人家的1/10。

而兩年後,理想ONE的銷量,比大眾旗下的途昂、途銳、攬境,以及純電ID.6X系列加起來的銷量,還要高!

真給咱中國企業提氣!

09 李想成功的秘訣

無疑,李想是一位成功的連續創業者。

而缺失的大學教育,更是讓他的成功,蒙上了一層神秘的面紗。

實際上,雖然19歲以後,李想就離開了校園,但他從未停止過學習的腳步。

在一次訪談中,他談到了自己是如何看待學習和成長的。

李想說,他會把學習分成三個維度,分別是:知識、智慧與信任。

首先,知識是我們對這個世界的探索和認知——我們走更多的路,學更多的技巧,然後才能做成更多的事情。

其次,智慧決定了每個人對自己的認知和了解。

“我們可以更好地瞭解自己,知道自己的需求,從而在做判斷、做選擇的時候,知道自己可以放棄什麼,可以妥協什麼,從而拿到自己最想要的。”

最後,對信任的學習,最需要的是耐心。

你需要讓自己有耐心去傾聽、去了解對方的需求,從而與對方共同走向成功!

所以,關於李想和他的理想,你又有哪些看法呢?

歡迎留言,我們討論區裡繼續聊~