1969年夏季,連續六個週末,一場慶祝黑人音樂和文化的活動在紐約市曼哈頓哈萊姆區的莫里斯山公園(現在的馬庫斯·加維公園)舉行,累計吸引了近30萬觀眾。

哈萊姆文化節(Harlem Cultural Festival)在1967年和1968年都舉辦過,但1969年這次是最盛大的,透過三個夏天,它成長為音樂、文化和政治的重要交匯點。

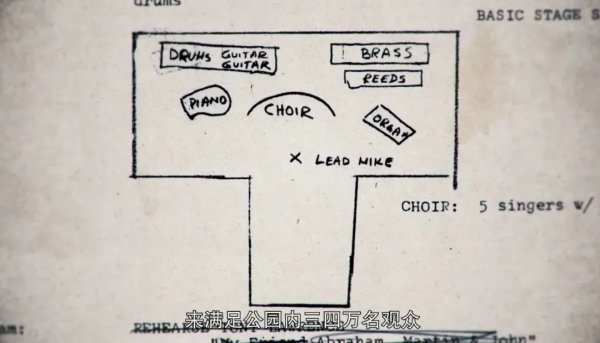

Hal Tulchin 用五臺行動式攝像機進行拍攝,可謂拮据,連買燈的錢都沒有,為了保證整個下午有充足光源,又建了朝西的舞臺,最終成功錄製了40多個小時的影像資料,而後在自家地下室裡冷藏了近50年。

影片的副標題「...Or, When the Revolution Could Not Be Televised」解釋了《靈魂樂之夏》為何過了50年才被製作出來,1969年,伍德斯托克音樂節就在哈萊姆文化節160公里外舉辦,但那部美版時長228分鐘的《伍德斯托克音樂節》於次年上映,贏得了奧斯卡最佳紀錄長片獎,提名了最佳剪輯。

哈萊姆文化節一直被稱為「黑人伍德斯托克」(Black Woodstock),事實上,哈萊姆文化節是從6月29日開始舉辦的,而伍德斯托克音樂節是從8月15日到13日,為期三天,若按照先來後到的順序,把伍德斯托克音樂節叫做“白人哈萊姆文化節”才更合理些。

但這個歧視意味的代稱佐證了無奈的妥協,起初,為了把影像資料賣給發行商,他們自己選擇以“黑人伍德斯托克”的方式推銷手裡的影像,以期待更被白人市場接受。

可想而知,白人只對白人的文化有興趣,且並不覺得白人會被黑人文化吸引,此外,白人認為白人的文化可以影響世界,卻把身邊的哈萊姆文化節當作平行世界。

就像由梅索斯兄弟為滾石樂隊拍攝的《給我庇護》,它被認為是有史以來最偉大的音樂紀錄片之一,不止關於音樂和搖滾巨星,還因為發生了一起意外事件,當時被聘來維持秩序的地獄天使某成員在觀眾區將一名黑人刺死,這位黑人當時拿起了一把槍。

很多同期紀錄片形塑了搖滾音樂電影的視聽語言,被紀錄的事件在接下來的50年裡成為未來幾代人的幻想物件,關於音樂節的集體記憶也隨著時間的推移被不斷神化。

當然,伍德斯托克音樂節與哈萊姆文化節有太多不同之處,後者作為由黑人主辦的公共活動,在6個週末裡順利舉行,在《靈魂樂之夏》的片頭,可以看到這樣一幕,有人丟了錢包,隨後現場廣播請失主來領取,秩序就是好到這個程度。

這些觀眾的表現足以打破當時被強行施加的“黑人暴徒”的惡毒刻板印象,他們聚集在一起,沒有發生任何意外,更沒有人被逮捕,可是在另一邊,吸毒,裸奔,隨地大小便……嬉皮行為正在向全世界炫耀。

哈萊姆文化節經常被描述為“被遺忘”的文化活動,好像它的發生和在車庫裡聽一首歌一樣簡單,事實上,熟悉紐約的人都知道它是在20世紀60年代末舉辦的,而且非常受歡迎,就算被遺忘,也不會毫無浪花。

在這部紀錄片中,“音樂”是證據,也是用來打通血脈的媒介,黑人的音樂關於生命,關於政治,關於自由,關於共同的歷史,以及他們對想要療愈創傷的需求。

當時很多大牌藝術家是自覺要來,沒怎麼顧及演出報酬,與此同時,鏡頭也拍下了舞臺之外觀眾,他們同樣是記憶的見證者,是歷史的一部分,他們的情緒變化和臨場反應其實更能概括那個時代。

而且與蒙特雷、紐波特和伍德斯托克等以年輕人為主要受眾的音樂節不同,當時的哈萊姆區是真正的文化中心,足以吸引廣泛的樂迷,這些人可以是家庭主婦、學生、工人、孩子、老年人、虔誠的教徒……他們來到這裡,是因為在週日下午的偶然相遇。

此處需要介紹一個人,本片的導演 Questlove(阿米爾-卡利布·湯普森),嘻哈樂隊 The Roots 的鼓手和聯合主唱,同時也是 DJ 和流行音樂史專家,去年他也出現在另一部在國內很冷門的音樂紀錄片《與馬克·容森探索聲音奧秘》裡,但是非常推薦觀看。

值得稱道的一點,他沒有把影像資料剪輯成由15首歌曲湊成的大拼盤,而是加入了新聞簡報,論文式分析,以及對知識分子、藝術家和當年那些參與者的採訪。

如果說《伍德斯托克音樂節》的本質是60年代的嬉皮士浪潮以及反主流文化,《靈魂樂之夏》便是重構了1969年的美國黑人集體記憶,它指向跨躍性的對話,讓音樂和歷史,過去和現在,全部縫合起來,伍德斯托克音樂節烏托邦式的愛與和平在這裡不具備探討的意義。

當然,音樂是足夠豐盛的。

藍調之王B.B. King,爵士樂女伶Abbey Lincoln和爵士鼓大師Max Roach,南非爵士小號演奏家Hugh Masekela,The Fifth Dimension演唱了《Aquarius / Let the Sunshine In》 ,這是當年全國最流行的歌曲之一,其實很多觀眾是在《阿甘正傳》裡聽到了這首。

Gladys Knight & the Pips (葛蕾蒂絲·奈特與種子合唱團)演唱了他們的第二熱門歌曲《I Heard It Through the Grapevine》,Sly & The Family Stone的《Everyday People》,The Edwin Hawkins Singers表演了熱門歌曲《Oh Happy Day》,還有剛剛19歲的斯蒂夫·旺達(Stevie Wonder),敲琴鍵就快擦出火星子。

福音傳奇女歌手 Mahalia Jackson 召喚 Mavis Staples 合唱了《Precious Lord, Take My Hand》 ,這是馬丁·路德·金最喜歡的福音歌曲,但當時這首歌的重要性在於,它的能量可以抵消馬丁·路德·金遇刺案之後所有黑人感受到的劇痛。

紀錄片也著重介紹了福音音樂,對於場下的美國黑人,它不僅是宗教信仰,還能療愈長久以來遭受的精神壓迫,抵達徹底的無意識的自我解放,更類似於某種共同享用的原始儀式。

妮娜·西蒙(Nina Simone)在8月17日出現,沒有演唱什麼悅耳的東西,她把這裡當做民權運動的演講臺,而這一段影像資料也曾在紀錄片《發生什麼了,西蒙妮小姐?》裡出現過。

她在演出結束後即興演唱了一首充滿激情的詩,非常激進而具備煽動力,這個時期的妮娜·西蒙正處在危險的事業轉折點,她只唱與政治有關的歌曲,摧殘著辛苦建立起來的職業生涯,但她願意更猛烈地投入進來,因為只有在談論這些事的時候,才能做“真正的自己”。

她的憤怒一定程度上來自一連串的謀殺,約翰·肯尼迪被殺後,馬爾科姆說“肯尼迪遇刺是仇恨情緒製造的結果”,而後馬爾科姆被暗殺,馬丁·路德·金稱“這是一場不行的悲劇”,隨後馬丁·路德·金遇刺,羅伯特·肯尼迪宣佈了死訊,而後本人也遇刺,《靈魂樂之夏》簡短地提取了這些悲劇之間的關聯性。

另一個有趣的時間對照是,1969年7月20日,當Gladys Knight & the Pips在舞臺上表演時,美國阿波羅11號飛船安全著陸月球,人類已經有了這麼大的成就,可是生活在哈萊姆區的人還是吃不飽飯。

其實哈萊姆文化節的舉辦本就有著明確的政治性目的,它旨在平息人們日益增長的恐懼,以狂歡消耗憤怒,預防暴亂的發生,其中一個細節是,他們並不信任警察,而是請黑豹黨出動做保安,這種不信任仍然持續到了2021年。

但是其中有兩張白人面孔是被著重提及的,比如正在爭取連任的市長約翰·林賽(John Lindsay),他對黑人社群是溫和的。

John Lindsay & Mahalia Jackson

此外還有Sly & The Family Stone的鼓手,是一名蓄髮的白人,探討當時黑人眼中的白人也很有必要,比較出名的The Fifth Dimension經常被誤認為白人樂隊,他們的聲音也被黑人同胞認為“不夠黑”,其實妮娜·西蒙也經歷過類似的事,當她被白人發掘了天賦,並開始學習古典鋼琴,很快就被同胞孤立了。

Sly & The Family Stone正是當時比較離經叛道的一支樂隊,Sly戴著大墨鏡,穿著寬鬆的黑紫色的綢緞衣物,與穿著燕尾服的Motown樂隊形成了強烈的對比,上世紀60年代,大多數黑人表演者都覺得有義務在公眾面前維護精緻的面貌,可是他們的音樂也不可避免地陷入套路和油膩。

值得一提的是,伍德斯托克音樂節裡也有黑人面孔,Richie Havens 本來是被安排的第五天出演,可因為Sweetwater沒能到場,他成了“救場”的開場音樂人,演唱的《Motherless Child/Freedom》也成了傳奇現場。

其實《靈魂樂之夏》還嵌套了一層,就是讓曾經親歷過哈萊姆文化節的Musa Jackson看這部紀錄片,並記錄下他的反應。

對他來說,這段記憶被封藏了,因為“失散”之後,哈萊姆文化節殘留在他們的記憶中,再也找不到一個合適的契機去談論和講述。

有意思的事,讓親歷者觀看更全面的回顧段落恰好與《給我庇護》形成對照,透過回放,米克·賈格爾看清了發生在觀眾席中的殺戮瞬間,當時米克·賈格爾在遠處的舞臺一邊表演一邊維持秩序,演出被數度打斷,連他自己也需要確認“無事發生”才可繼續演出,比Travis Scott的做法人性了一萬倍。

滾石樂隊感覺有什麼事在發生,可如果沒有這樣的紀錄,他們不會知道這個人是怎麼死的,也不必知道他是怎麼死的,《給我庇護》最終定格在他離席的剎那,其實不太能讀懂這位搖滾巨星當時在想些什麼。

雖然Musa Jackson同樣被安排觀看紀錄片,但他的淚水更近似於一種琥珀般的悲傷,極具生命力的當下突然死亡,而這些影像資料就是滴落的樹脂,紀錄得越清晰,越證實了死亡。

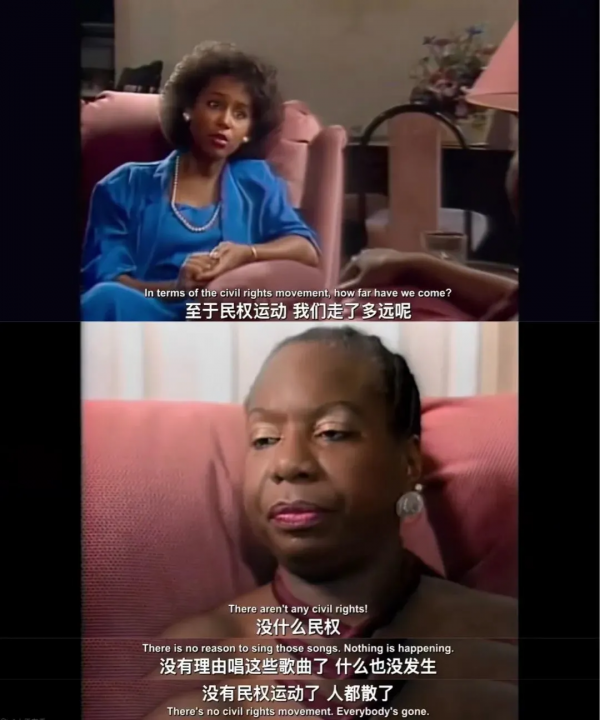

“中斷”給妮娜·西蒙人生的後半程帶來了巨大的創傷,美國黑人民權運動息聲之後,她的音樂事業和精神支柱幾乎被毀掉了,後來談及當初投入民權運動的階段(其中正包括我們在《靈魂樂之夏》裡聽到的《Backlash Blues》和《Are You Ready》),她說“沒理由再唱這些歌曲了,什麼也沒有發生,沒有民權運動了,全都散了。”

其實可以去想象,妮娜·西蒙的失望和Musa Jackson的淚水之間的聯絡,他們都在很長時間裡都自我質疑過“到底是是現實出了問題,還是自己瘋了”。

若從這個角度去看待《靈魂樂之夏》,似乎不只是為了抄下一份重見天日的歌單,音樂之外,更多還是對“琥珀般的悲傷”有所共鳴,小到被zha號的賬戶,大到一個集體事件的消失,“記憶”總是經過篩選和淨化的,那個“發生的當下”是沒有被繼續傳遞的,它會不斷消逝,直到成為一種殘餘在體內的毒素。

當真實的人在真實地思考一些真實的問題,並與其他真實的人產生真實的聯結,這些內容如果沒有“被記錄”或是突然“被消失”,便會積累越來越多的毒素,而且不可排解,不可傾訴。

但怎麼解決,沒有人會提供方案,但是透過這部不太相關的《靈魂樂之夏》,我想,總有些人會對這樣的悲傷感同身受。