「網際網路消滅的40件事」

當人們已經完全習慣於埋首網際網路之時,我們想用一種審慎的態度來看待技術如何改變人類和社會。我們為前網際網路時代送一首輓歌,也希望那些曾經點亮智慧、滋養心田、溫暖支援了彼此,伴隨人類從歷史中走來的寶貴的東西,能夠跟著我們一起走向未來。

前網際網路時代

疫情持續了兩年,遠端辦公技術有了極大的發展,只要有手機或者Wi-Fi訊號,我們能在任何地方發起或者參與一場會議,學者們能在任何地方作為嘉賓參加講座,歌手能在任何地方開始他的演出。科技再一次解決了我們的問題,即便身處泥沼,人們依然堅韌地向前,社會經濟運轉幾乎如常,甚至工作效率更高、成本更低。

我卻有不同的體驗。有一次因為採訪物件在中高風險區,我們也用上了視訊會議App。那次採訪做得不好,因為我一直在分心。當時剛剛講了幾句話,我就發現如果看著螢幕交流,我們的目光是對不上的。後面一個小時的時間裡,我一直在調整攝影頭,可目光始終是相錯的。

採訪這項活動,獲取的資訊不僅僅是採訪物件說了什麼,他的衣著舉止、所處環境,以及講話時的面部表情、下意識的小動作等都是幫助記者對人、對事建立判斷的資訊,特別是目光。眼睛是心靈之窗,難以言傳的情緒、態度都是透過目光相對而意會的。眼波流轉之間,人才有血有肉,靈動鮮活起來。我曾經採訪過為明星和超級模特化妝的化妝師,他告訴我,在一流的時尚圈裡工作模特是不能戴美瞳眼鏡的,因為美瞳遮擋了目光。面對面的交流對人很重要。小說家卡夫卡曾經在一封信中寫道:“怎麼會有人認為,人們可以透過書信彼此交流!人們可以思念一個遠方的人,可以觸碰一個近處的人,除此以外的一切都超出了人類的能力。”

卡夫卡認為書信是在與幽靈交流,寫在紙上的親吻不會到達它的目的地,半路上就會被幽靈捕獲,被它攫取。現在連書信這樣運筆之間能注入抽象情感和意念的媒介都消失了。按照卡夫卡的邏輯,現在是數字幽靈時代。韓裔德國哲學家韓炳哲擔憂:“有了數字媒體之後,我們難道不會真的漸漸忘了,如何去思念一個遠方的人,觸碰一個近處的人嗎?”

現在大家坐在咖啡館裡都只盯著自己面前的螢幕,並不互相交流(視覺中國供圖)

熱烈讚頌網際網路時代的人,說自己是樂於學習、樂於擁抱新事物的人,建議大家不要做擰巴的人,用舊世界觀來看新世界。我不知道“錯過的目光”算不算舊世界觀,數字技術的滲透一方面便利了我們的生活,另一方面也確實帶來了深刻的改變。

網際網路和智慧手機讓溝通即時高效,同時我們喪失了閒適。數碼裝置把每一個地點都變成了工位,把每一點時間都變成了工作時間;數碼裝置還把每一個地點都變成了商場,把每一點時間都變成了購物時間。過去你可能有想不起要買什麼的時刻,現在不會了,每一樣內容裡都植入了營銷,別人購物發了朋友圈會啟發你也想買,社交媒體上大V的種草會啟發你也想買,還有各種各樣的廣告。現代人就像轉籠裡的松鼠,在工作、消費的迴圈裡疲於奔命,筋疲力盡。

我們能在任何地方發起或者參與一場會議(視覺中國供圖)

社交媒體驅散了孤獨和無聊,同時我們喪失了內心的安寧。手機螢幕的藍光影響褪黑素的分泌,影響睡眠,數字技術把大腦喚到一個更興奮的狀態。

美國心理學博士瑪麗·K.斯溫格爾用自己20年臨床經驗和神經認知科學研究成果寫成的書《劫持》,講的就是數字技術、社交媒體和遊戲對現代人特別是青少年大腦的影響。書中認為,過於依賴數字技術,使人們更難以有效地集中注意力,以及帶來顯而易見的更高程度的焦慮。這種現象被作者稱為大腦緊張,或者技術造成的精神疲勞,後果是精神渙散、疲勞、易怒和抑鬱。

網際網路發展得太快,我們剛剛接受了Web2.0給生活帶來的進步和不適,網際網路行業又在談論Web3.0了,比如元宇宙。我們列了一份清單,上面的內容都在逐漸遠離數字化的現實,甚至已經消失,可其實這一切只發生在不到20年的時間之內。

彷彿是一條長長的時間隧道被壓縮了,在這樣一場特別的懷舊之旅中,我們想討論這些到底是怎麼發生的,我們應該如何看待科技,如何調整自己來更好地生活?

活在數字媒介裡

如果把歷史拉長,每一種新媒介的出現通常都具有劃時代的作用。20世紀20年代,廣播是新媒體,它報道重大新聞的能力無可阻擋,爵士樂也透過廣播節目廣為傳播。

50年代,電視佔據了舞臺的中央。1952年美國總統競選,候選人塔夫脫的團隊禁止攝像機拍攝代表資格聽證會,給觀眾留下跟幕後政治有涉的印象,而艾森豪威爾的團隊擅於利用新媒體最終獲勝。但是,這些更迭都沒有數字媒介的滲透那麼深入。在數字化時代,媒介已經不是工具,而是我們的生存世界。

《盛裝戀愛有理由》劇照

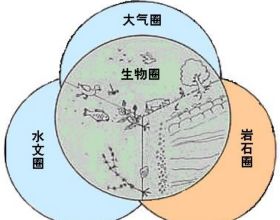

人類從遠古時代遷徙而來,如今正向網路化的世界遷徙而去。中國人民大學新聞學院的董晨宇老師一直在做社交媒體研究、數碼人類學研究。他說:“比如微信,它已經不僅僅是社交媒體。有學者認為它應該叫超級黏性應用平臺,還有更激進的學者認為它應該叫生活基礎設施。從前我們使用媒體主要是為了獲取資訊,現在媒體已經滲透到許多領域。微信可以交水電費,這在報紙時代是沒法辦到的。媒介在應用層面越來越泛化了,這導致我們不是在使用媒介,而是生活在媒介之中。”

生活在數字媒介之中,說明這一次的媒介更迭不再是資訊傳播速度的加快,而是一種全方位的變化。董晨宇用一個具有諷刺意味的生活片段來總結變化的內容。他說:“現在一個人如果坐在咖啡館裡沒帶手機、電腦、iPad,沒和人聊天,只是單純喝咖啡,旁邊的人會覺得他有病。這裡面隱喻了人與技術、人與人、人與世界關係的改變。”

人與技術關係的變化,表現為如果孤身一人或者在無聊的聚會上,人們總是情不自禁地開啟手機,讓它成為親密的夥伴。智慧手機不再僅僅是一種傳播工具,而是情感的一部分。人與人關係的變化,比如歷史上的咖啡館是人們交流的公共空間,可現在大家坐在咖啡館裡都只盯著自己面前的螢幕,並不互相交流。

麻省理工學院教授雪莉·特克爾曾經評論:“我們對科技的期待越來越多,對彼此的期望卻越來越少。”她把這種困境稱為“群體性孤獨”。人與世界關係的變化,表現為資訊環境更為複雜多變,我們時常在社交媒體裡見證此起彼伏的熱點事件,見證各種真相和謠言,見證極端的觀點、被操縱的輿論。

遷徙還在進行之中。董晨宇說:“我們經常說的一個詞是新媒體,比如說微信現在可能已經不算新媒體了。現在學術界覺得‘生成型媒體’這個詞可能更合適,它指的是尚未完全普及,但已經出現了大眾化苗頭的媒體。具體來講,以計算機、大資料、物聯網等技術所搭載的媒體形式都可以說是生成型媒體。”現在,越來越多的人已經開始談論Web3.0,比如說區塊鏈技術或者元宇宙都在生成型媒體的範圍之內。

《失控玩家》劇照

Web3.0的支持者認為,它可以提供更高水平的互動關係,並讓網民能從社交和遊戲的氛圍中得到經濟回報。中國人民大學哲學院教授、博士生導師劉永謀說:“從虛實融合的角度看,這樣的進化明顯有將人類更多拉進賽博空間的動機。簡單說,它想方設法讓人們的上網時間更多,其中關鍵就是增加沉浸性,用技術更好地滿足人們的感官需要,讓人們更沉迷於虛擬世界中。這種讓人們依賴高科技的重要特徵,叫作科技上癮區的擴張。”

從生成型媒體的角度去看,數字化在未來還會更深地介入我們的生活。董晨宇說:“可能以後我們一切的資訊生產、文化生產都在數字化平臺上進行。有一個詞叫‘平臺依賴’,比如從前一個明星可以在各個媒體上穿梭,現在的網紅離開他表演的那個平臺,誰也不認識他。一旦平臺關閉了他的賬戶,這個網紅就消失了。平臺依賴不僅僅體現在文化生產中,也體現在我們普通人的生活當中。比如我們開啟App點外賣,哪個餐館第一個被看見,這是由平臺決定的。”

《黑鏡》劇照

生成型媒體的權力是傳統媒體不可想象的。董晨宇幾年前曾經在豆瓣上開過一個知識付費課程叫《像傳播學者一樣思考——黑鏡人生裡的傳播學肖像》,用社會科學理論來講解數字時代的熱門話題,基本覆蓋了跟人們日常生活相關的方方面面。

他關注技術的陰暗面,比如我們為什麼討厭嚴肅的東西,並且注意力越來越短;他關注微信朋友圈對我們的改變,比如我們在朋友圈中進行印象管理,看到其他人的朋友圈我們為什麼會生出“別人過得比我好”的感慨;他關注數字時代的交流障礙,人們為何相信虛假資訊,網際網路為什麼讓我們的資訊更閉塞;他還關注廣告的狙擊,我們為什麼會為自己的幻覺買單、關注數字勞動的現象,我們在為社交媒體免費打工等等。

樁樁件件列出清單來,我們就會發現從前的日子猶如鄉愁般安寧,數字時代則充滿喧囂和挑戰。

我們是不是手機的囚徒

在目前的技術發展階段,手機佔據核心角色。移動傳播領域專家理查德·塞勒·林在他的著作《習以為常:手機傳播的社會嵌入》裡寫道:“手機是迄今為止全世界普及率最高的資訊與傳播技術,從來沒有哪一種傳播技術能夠像手機這樣,以如此快的速度被普及。因此,忽視其帶來的社會變化,意味著忽視一個重大的社會變遷。”

手機其實在智慧化之前就已經對社會產生重要的影響。理查德·塞勒·林把手機出現的歷史價值類比於時鍾,人們對它的存在已經習以為常。這並不是說這個技術不重要,而是說明它已經嵌入了社會結構之中。

他以涂爾幹、戈夫曼等社會學家關於社會結構的理論為基礎,提出:“手機用來打電話給親友,告知突發事件、安排見面、情緒低落時獲得情感支援等,透過這些尋常或者不尋常時刻的交流活動,我們發展和維繫著社會網路。如果我們忘帶手機,就在一定程度上辜負了親密連線,可能錯過簡訊和電話。換句話說,如果沒有手機,群體協調就會出現問題。”

《春潮》劇照

進入到智慧手機階段,人們與手機的關係更加緊密了。我們活在媒介裡,很多事務需要使用智慧手機處理。另外,手機隱秘的觸發機制吸引人們開啟它。從某種角度來講,手機能夠操控人的情緒。

董晨宇說:“我們感到無聊或者尷尬的時候,開啟手機就能舒緩,比如手機遊戲能夠帶來刺激和愉悅。在潛意識裡開啟手機和驅散負面情緒就建立了一個因果關係。久而久之,即使不需要情緒刺激的時候,我們也時不時地開啟手機。它已經不是解決情緒問題的良藥,而是日常必需品。”

智慧手機和社交賬號成了“延伸的自我”。消費者行為學有一項經典研究,當人們可以掌控或操縱自己所擁有的物品時,比如唱片、手機、汽車,我們會有意無意地將這些物品視為身體的一部分。我們掌控力越強,這些物品和自我意識的關係越緊密。董晨宇說:“2013年,這個理論擴充套件到網際網路。提出這個概念的學者貝爾克認為人們在社交網站中的賬號承載了很多記憶和情感,這也是一種延伸自我。同時,相比現實社會,人們在網際網路上塑造延伸自我的成本很低。”

《完美陌生人》劇照

人與手機的這種緊密關係,產生了很多令人擔憂的現象:比如,文章開頭列舉的那些對身心或者生活產生的影響,或者我們清單裡一些令我們悵然的消失。比如,延伸自我會讓人們越來越脫離現實世界。董晨宇說:“一旦人們沉迷在社交App中經營自己的形象,會對虛擬環境產生依賴,從而逃避現實世界中的社交關係。人們可能喜歡上社交App中理想簡單的自我,卻厭倦實際生活中複雜而有缺陷的自我。”

人於是被手機形塑。手機帶來的問題,可能與社會本身相關。我們認為智慧手機讓我們資訊過載、隨時隨地工作、生活節奏越來越快,但這些也因為我們本身就處於一個加速社會。

“加速社會”是社會學對當代進行的原創性診斷。它的提出者、德國社會學家哈特穆特·羅薩認為:“社會加速有三個維度。第一個是科技加速。由於科技的更迭週期不斷縮短,它造成了第二個加速,社會變遷的加速。社會變遷的加速指的是各種事物、資訊的時效性越來越短。時效性縮短,意味著人們完成事情的截止日期不斷往前移,於是造成第三個加速,生活步調的加速。”

圖 | 攝圖網

看似手機帶來的問題,也可能是人性問題。劉永謀說:“人對智慧手機的使用,充分彰顯人類行為的矛盾性。大家使用社交軟體,似乎社交活動更多了,但現實中卻越來越孤獨。大家刷手機摸魚不工作,但刷得昏天黑地,比工作還累。大家現在都說要關注自己的隱私權,卻在朋友圈大曬隱私。如果有一種普遍人性的話,技術產品不能改變人性,但是可以放大人性的某些部分。”

劉永謀從哲學角度看待人與手機的關係,提倡技術控制的選擇論。他說:“人們喜歡刷手機,是人選擇了手機,而不是手機奴役人。比如很多人刷手機,我稱之為資訊貪婪,什麼都想知道,比如異國他鄉的一場劫案,跟自己一點關係都沒有的明星緋聞等。當代人資訊過載而不自知,因為好玩。

“尼爾·波茲曼稱之為文化艾滋病,在《娛樂至死》裡大加鞭撻。沉迷手機的人,控制不了自己,於是就控制不了手機。人能不能控制手機的問題其實有很多爭論,社會科學並沒有唯一的準確答案。我覺得重要的是人必須想方設法控制手機,控制新技術的發展。”

數字幸福觀

技術跟人類亦敵亦友。媒體文化批評家尼爾·波茲曼在他的著作《技術壟斷》裡寫道:“每一種技術既是包袱又是恩賜,不是非此即彼的結果,而是利弊同在的產物。”比如說,新技術摧毀了傳統的知識壟斷,造成新的知識壟斷。

在為新技術歡呼的時候,有一些問題不能忽視。尼爾·波茲曼寫道:“技術賦予誰更大的權力、更多的自由?誰的力量和自由又會被削弱?”他在30年前給盲目的技術崇拜潑冷水,捍衛人文主義,今天依然有價值。

董晨宇說:“如果我們越來越離不開生成型媒體,它的權力邊界在哪裡?比如現在所說的平臺社會。平臺可以透過流量分配引導上面的很多行為。比如一個短影片火了帶來流量,很快大家都做相同的東西。短影片本來是一種創意勞動,卻變得無創意了。我們看起來有很多選擇權,其實無論生產者還是粉絲,自主權越來越喪失了。”

《監視資本主義:智慧陷阱》劇照

我們向網路化的世界遷徙,生活面臨非常多的新現象。很多人可能並沒有經驗去判斷和應對。董晨宇對數字素養科普很熱心,他給中小學生講過如何與數字時代相處,今年還會上線一個面向成年人的系列課程。董晨宇說:“比如說我們覺得智慧手機有很多問題,就防著孩子上網,那麼遇到網路暴力的時候,誰來告訴孩子這是什麼東西?上海有一項在學生中做的調研,遇到網路暴力向誰傾訴,老師排名倒數第二,家長排名倒數第一。”

技術雖然帶來弊端,全面拒絕並不明智,而應該去了解它的底層邏輯,然後決定如何使用它。董晨宇說:“我在人大附中做了一件事,讓學生們刷短影片App,然後花一節課時間來分析App是如何讓人上癮的。這件事的結果是很多學生把軟體解除安裝了。”

《小歡喜》劇照

傳統的媒介素養講的是對媒體的批判力,但現在情況發生了變化,媒介不再是外在工具,而成了生活的一部分。董晨宇正在做數字幸福觀的研究,他說:“批判力應該轉化為共存力,這裡面不是拒絕,不是沉迷使用,也不是給人定很多標準,比如每天固定使用手機幾個小時。我們應該自洽,就是如何使用手機使自己能獲得一個好的生活狀態。比如我的工作跟研究網際網路相關,我刷短影片App和社交App可以很幸福。那為什麼偏偏每天只使用三個小時呢?”

過去和未來都會有新技術產生,它們給人的境遇和人本身帶來的改變,則是哲學問題。針對智慧時代,哲學界存在兩種相反的極端態度。樂觀主義者認為以後會出現“智慧理想國”,悲觀主義者則稱未來是“智慧機器烏托邦”。

劉永謀說,比如掃地機器人當然要蒐集和分析房間的資訊,也就是說智慧應用離不開物聯網和大資料。悲觀主義者用“電子圓形監獄”的理論去分析物聯網的結構與功能,會發現物聯網偏好極權控制,本質上是會侵犯人的隱私的。

不僅僅是隱私,機器人還可以對人進行拘押。電影《終結者》裡就有呈現,機器人對所有人的牢獄統治。樂觀主義背後也潛藏著巨大的風險,它極容易走向專家或者職業經理人掌權管理社會,人民只能服從經理人的命令。

技術對人本身的改變,要討論人的“原初是什麼樣子”。劉永謀說:“可以這樣想問題,現代人有一個共同祖先夏娃,她也不知道人應該是什麼樣子的。人類為了生存下來一直在根據環境改變。比如長久以來人們認為專注力是好事,而手機讓專注力下降。可是,過於專注導致思想冥頑不化,同時關注多個事情也是一種能力。比如手機讓人自戀,而適度自戀讓人幸福感更強。”

我們既不要一刀切地貼標籤,也要關注智慧技術對人的異化。劉永謀說:“異化指的是人創造出來的東西變成異己力量反過來奴役人。人在智慧時代的異化至少包括自我混亂、慾望放縱、權力異化,比如說數字鴻溝和資訊壁壘、虛實不分,再比如說人對手機依賴後在真實世界中的能力下降等等。”

《銀翼殺手2049》劇照

技術的影響用什麼尺子來衡量?劉永謀說:“哲學研究技術,是希望人類在技術時代得到更好的安頓。不光是智慧手機,所有技術進步最終要為人類福祉服務,否則就沒有意義。”

要達到這樣的和諧可能需要漫長的時間,並在這個過程中呈現一種“纏鬥”狀態。劉永謀說:“在國內,社科院段偉文老師談纏鬥理論比較多。纏鬥的對抗關係會永遠持續下去,雙方是對手而不是敵人,都是共同體不可或缺的一部分。用這個理論去看智慧時代人類的異化,異化中的各方會紛爭不斷,誰也不能完全剷除對手。在纏鬥中,秩序建立起來。這是一種動態的秩序,而非既定藍圖的實現。”

任何單純的技術都沒辦法讓人類上天堂或者下地獄,最終還是要依靠人類的能動性。我們都知道技術發展的車輪滾滾向前,時代洪流不可阻擋。就此別過之時,我們想用一種審慎的態度來看待技術對人類和社會的改變。我們為舊時代送一首輓歌,也希望那些曾經點亮智慧、滋養心田、溫暖支援了彼此,伴隨人類從歷史中走來的寶貴的東西,能夠跟著我們一起走向未來。