在戰國時期,魏國(家)總共有9代,即:

魏桓子、魏文侯、魏武侯、魏惠成王、魏襄王(魏哀王)、魏昭王、魏安釐王、魏景閔王、魏王假。

從目前已知的內容來看,歷代魏君均存在一個嚴重的問題,即:

嚴重短視,缺乏長期規劃的意識或執行力。

說明一點:

這裡提及的【短視】是以政治領域的正常水平為參考,而非以你我一類普通人在日常生活中的水平為參考,更非以一些娛樂作品的“政治人物低智化”的水平為參考。

當然,我們也不能否認,這種短視存在著相當程度的客觀原因,實際上也是列國的普遍現象。但我們也注意到,相比於列國動輒出現青少年君主即位的情況而言,歷代魏君在年齡上存在有明顯的優勢,但這種優勢並未積澱出改觀的效果,這一點無論從哪個角度而言都無法給出除了負面以外的解釋。

讀過我之前的文章的朋友應該都清楚,我始終認為:

魏安釐王是歷代魏君之中最昏庸的一個——其原因就在於之前至少有數代魏君的教訓以作參考,但卻要貿然攻韓而葬送了魏國最為難得的良性外交環境。

補充一句,我也遇見過個別中學生稱我把魏安釐王“吹得英明神武”。最開始我以為這些人單純是撒謊,後來發現其實是【一部分】青少年的發育情況還無法理解一些政治運作手段,於是錯以為一個成年政治人物只要能夠使用出一些基礎政治手段就是“英明神武”的表現。

不過,倒也能說明一個問題:

歷代魏君對權謀運作有著近乎偏執的迷戀,只是在不同環境下的表現會存在一些風格上的差別。

另需說明,【短視】和【迷戀權謀】的特點同樣在一代雄主魏文侯身上有所體現——事實上,後代魏君的一貫特點很大程度應繼承自魏文侯一朝的政治慣性。

那麼,這一政治慣性又是如何塑造的呢?

或者說,魏君是否考慮過透過某種長期規劃改善自身的困境?

·

魏文侯早期的魏家危機及政治風格的形成

公元前453年,魏、韓、趙三家在晉陽擊敗了當時的晉執政智襄子。智襄子本人的頭顱被趙襄子作成了溺器(一說酒器),智氏的領地及政治資源被三卿瓜分,智氏殘餘奔秦。

其後,趙卿在晉國進一步膨脹:

於是趙北有代,南並知氏,強於韓、魏。

公元前446年,魏桓子逝世,其孫魏子斯(都)即位,時年26歲。

從魏文侯即位時的年齡來看,其祖在逝世時的年齡當在70歲以上,其父在這一時間節點以前當已逝世。至於魏文侯在當時究竟如何擺平的魏桓子諸子實在不明,不過可以確定的是他的即位肯定不會特別穩當,魏家內部多多少少都存在著這樣那樣的隱患。

在魏文侯即位的同一時期,楚國的大軍消滅了蔡、杞兩國,並將版圖延展到了泗水一帶,越國被進一步擠壓到了沿海一帶。

在另一個方向,秦國接受了楚人繼續聯合的意願,順勢向背後的義渠大肆征伐。

可以說得上是危機四伏。

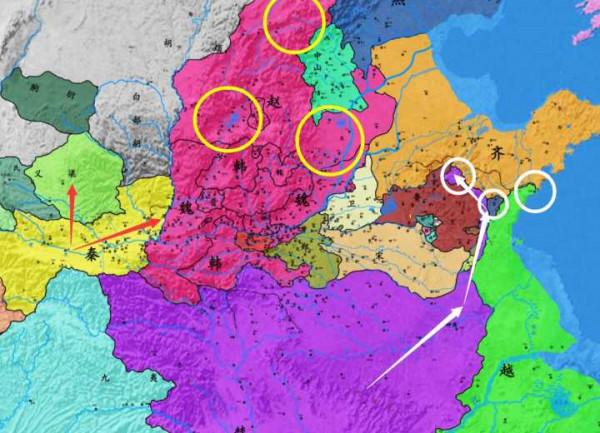

下圖為魏文侯即位初期的大致形勢。

如圖所示:

紅箭頭為秦對大荔及義渠的大致攻勢,當時秦國已基本坐實了對河西郡的控制;

白箭頭為楚對蔡、杞的征伐;

左白圈為杞的大致位置,中白圈為日後被楚國所滅的莒的大致位置,右白圈為北遷後越國的大致位置;

黃圈為趙氏的晉陽、代、邯鄲領地,此外趙卿在晉地也佔有一系列領土,只是較為零碎不可能在圖中表現。

從上圖中可以直觀地看到,在魏文侯即位之時,魏家的處境並不樂觀——就當時的實際情況而言,魏文侯也只能考慮如何解決當前的問題。

幸運的是,此時魏家最大的不穩定因素送上了一份大禮。

公元前443年,即魏文侯即位的第4年,秦厲共公逝世,秦廷在之後陷入了長期的動盪當中。雖然這種動盪未必會影響秦國的根基,但也必然導致身在秦國的智氏再無可能借秦人之手重歸晉廷的舞臺。

那麼,魏家重點需要處理的也必然就是韓、趙兩家的問題。

從目前已知的材料來看,魏氏在前期的競爭手段有四:

一為拉攏著名學者;

二為聘用能臣;

三為利用地理優勢進一步壓榨晉公室。

至魏文侯中期,魏氏似乎有意利用戰爭擠壓競爭對手。

公元前425年,韓康子、趙襄子於同年逝世,秦懷公也於是年被庶長晁殺死,韓、趙、秦均處在權力交接期。

也就在這一年,楚廷因宋國的動盪而在黃池一帶展開行動。魏文侯則與韓武子、趙桓子率領晉軍隊楚人展開了進攻,將楚人趕走——不出意外的話,47歲魏文侯應該是獲取了晉軍或者說三晉聯軍的最高指揮權。

公元前424年,楚軍又對宜陽及一個名為“赤岸”的地方展開了進攻,魏文侯、韓武子、趙桓子也再度率軍與之交戰,並於長城一帶擊退了楚軍。

從這一結果來看,魏文侯當在晉國內部獲得了相當的威望,這對魏家與韓、趙競爭晉國內地自然有著至關重要的幫助。

同年,趙氏遷都中牟,似乎可能是為了與魏家爭奪中原,也似乎可能是由於趙氏內部有動盪,親魏勢力在尋找魏家的支援。

下圖為當時的大致形勢。

如圖所示:

右黃圈為黃池,左黃圈為宜陽,黃箭頭為楚軍的大致攻勢;

上白圈為趙都晉陽,下白圈為趙遷都後的中牟,中白圈為趙氏長期在東方的據點邯鄲;

紅圈為魏家在東方的鄴邑、安陽、朝歌、共城等重鎮;

此外,圖中可以直觀看到晉公室在晉國內地被壓榨的情況。

公元前419年,魏家又在少梁一帶向秦國挑起了戰爭, 當時的魏將正是魏文侯之子魏擊,雙方圍繞少梁打了3年,最終魏軍算是成功在少梁一帶築城。

公元前416年,魏文侯借晉幽公被弒一事又在晉地大肆動兵。

公元前415年,秦人圍著少梁修補繁龐、籍姑。

公元前413年,齊、秦、楚主要針對魏家發起了圍攻,其中楚軍攻取了上洛,齊軍摧毀了黃城。

公元前412年,魏家再度對秦國發起戰爭,繁龐被攻克,當時指揮這場戰爭的應為文侯的繼承人魏擊。

至公元前409年,魏將吳起對秦國進行了持續的征伐,攻取了在秦厲共公時期被秦軍佔領的河西之地。

公元前408年,韓武子、趙獻子又於同一年逝世,魏家趁機發兵攻擊趙家後方的中山國,魏擊、樂羊率兵出戰,吳起也參與了這場戰爭。

公元前406年,魏軍終於消滅了中山國,魏擊被封在了此地。

公元前405年,齊國內亂,晉烈公於任會盟諸侯,韓景侯、趙烈侯、魏擊率領晉軍攻齊。另一方面,齊、魯、越形成聯盟進行對抗。之後,魏文侯也加入了戰爭,一直殺入了齊內長城。而後,晉人虜著齊康公向周室獻俘,並被天子授予了諸侯之位。

從魏文侯中期的情況來看,魏家在晉國內部已經佔據了主導地位,至於這一結果不可避免地與某些權謀運作有關,也當然與魏家內部的變革活動有關,同時也與戰爭因素有很大聯絡。

至魏文侯後期,晉人又與楚國就鄭國事務上展開了戰爭,結果仍以楚軍退出而結束。在同一時期,秦軍曾攻擊到了魏國內地的陽狐一帶,從位置上看當時魏國應該出了一些問題,不過最終倒也沒能鬧出多大的動靜。

順便講個笑話:

“秦國在商鞅變法之前弱得快被滅了。”

公元前396年,在位長達半個世紀的魏文侯逝世,魏擊即位,是為魏武侯。

從魏文侯一朝的形勢來看,魏家在當時很大程度讓仍以“晉卿”的邏輯進行著規劃,即:

爭奪士人,爭奪財力,爭奪領地,爭奪最高軍事指揮權,提升領地動員力,拉攏或脅迫其他晉卿等。

或許,我們會問:

難道魏文侯真的沒有意識到三卿必然會向著作為獨立諸侯國的方向發展嗎?

至少筆者個人認為不可能不會意識到。

但魏文侯需要考慮的是:

在“三卿”轉向“三晉”的階段中,魏家如何能避免成為下一個“智氏”?又如何在另外兩個政敵手裡奪取晉國更多的遺產以應對孑然的未來?

在上述現實問題之下,魏文侯不可能分出太多精力思考太久以後的事情。比如,三晉之間的零和博弈,秦國在西方的威脅,魏國支離破碎的地緣結構,這些問題雖然都近在眼前,但相比於眼前的困境而言還得放一放。

這種“短視”在魏文侯一朝還算可以理解,但一旦形成政治慣性長期存在於魏廷當中,就會出現大問題。

·

魏武侯一朝至魏惠王前期的軍事擴張

在魏武侯即位以後,魏廷的動向整體延續著魏文侯一朝的慣性,也就是:

對秦國,主要以綏靖為主;

對齊國,主要以擠壓、限制為主;

對楚國,主要利用三晉聯盟對其北進之勢進行打擊;

對韓、趙,以拉攏兼脅迫的手段使其無力挑戰魏國在三晉聯盟中的主導力。

不過,隨著三晉已逐漸成為了真正意義上的諸侯國,魏武侯對韓、趙的一些手段顯得不像魏文侯一朝時那麼委婉,三晉之間的關係也從同僚轉向了同盟,在距離上出現了明顯的隔閡。

相比於政治慣性而言,魏廷在魏武侯一朝時產生的真正嚴重的問題在於頂級人才的流失,其中最大的損失莫過於吳起。

說到這裡,我們要注意到魏文侯一朝時有這麼一個有趣的現象,就是像吳起一類頂尖人才,如果改投他國是完全有機會拜相的,但他卻甘心在魏國做一個河西守,可見魏文侯一朝時魏廷對頂尖人才的吸附力。到了魏武侯一朝,雖然吳起出走是因為政治鬥爭因素,但我們可以從其他例子中看出魏廷之前的那種吸附力已然不在了——客觀來說,魏文侯一朝時強大的吸附力其實才應該是一種特殊情況,但在迴歸常態以後,魏廷的力量無疑被大幅度削弱。

在魏武侯一朝,魏國雖在種種隱形因素上被削弱,但國力上整體處於上升狀態,尤其在中原地區的擴張得到了重大突破,大梁、榆關一帶正是在魏武侯一朝時獲得。

下圖為魏武侯末期的大致疆域。

圖中黃圈為魏武侯一朝的主要擴張方向,晉人在朝歌以南的成周地區站穩了腳跟。

至魏惠王時期,魏國的形勢也大致相當,重點是對衛、宋地區進行擴張,並不斷壓制邯鄲方面和新鄭方面的擴張趨勢。

但相比於前朝,魏國在西線的防禦上已經有些難以招架。

公元前364年,秦軍攻破了魏都安邑南側的石門,聲稱斬首6萬級,整個魏國西部的防禦系統出現了嚴重問題。

公元前363年,秦軍又攻取了河西軍北部的少梁,黃河上游最重要的渡口被奪走,魏國西線防禦出現了巨大缺口,不過少梁在之後應被魏軍奪回。

就在這一時間節點,周室還為秦獻公授予了“伯長”的榮耀,處於魏國東西兩部分交界處位置的周室似乎有意在支援魏國的敵人。

公元前362年,魏軍又和韓、趙發生了戰爭。同年,秦獻公逝世,新即位的秦孝公在釋出《求賢令》後立即又對少梁和陝邑發起了攻勢。魏國整個西部領土陷入了處處捱打的困境。

下圖為魏惠王遷都前的大致形勢。

如圖所示:

白圈為魏都安邑;

左黃圈為少梁,下黃圈為陝邑及石門,右黃圈為魏國與韓、趙交戰的皮牢一帶。

從圖中可以直觀地看到,此時安邑所在的晉南平原雖有“表裡山河”之表象,但防禦上已不牢固。

公元前361年,魏廷遷都大梁,並開展了一系列變革活動,魏國的國力在不久後達到了頂峰。

在這裡我們可以看到:

魏國在魏惠王前期的強盛存在著一個致命的隱患,也就是它是建立在躲避西方領土防禦漏洞的基礎之上的,而非解決問題的基礎之上的。

無論從哪個角度上講,都無疑都是一種短視之舉。

公平來說,我們倒也不能太過批判魏廷在當時的短視決策,畢竟文侯、武侯留給魏惠王一朝的是一個啞鈴狀的詭異版圖,先天的隱患近乎無解。但是,這種短視也是客觀的,不容辯駁的。

在遷都大梁之後,魏國經歷了著名的桂陵之戰、馬陵之戰,霸權的幻想在齊、楚、秦的聯合攻擊下被打破。

也就在同一時期,三晉臍帶的最後一點牽連被剪斷——如果之前的惡性競爭之間還存有一點點一奶同胞的溫存的話,之後三晉的關係就成了劍與血的冰冷和殘酷。

如果要對魏武侯至魏惠王前期做一個簡單歸納的話,我個人認為:

三晉聯盟的離心,魏廷對秦國的綏靖,晉人向中原的延伸,以上三個因素直接導致了魏國在戰國中期全面陷入了難以突破的困境。不過,以上三者客觀上與魏廷的決策並無太直接的關係,而是時局走向的必然結果。但也必須指出,魏廷在出現上述因素後居然沒有任何實質性的調整,這一失誤應是魏氏悲劇結局的根本。

·

下一節:

魏惠王中期魏廷向權謀領域的轉型或“恢復”