澎湃新聞記者 羅昕

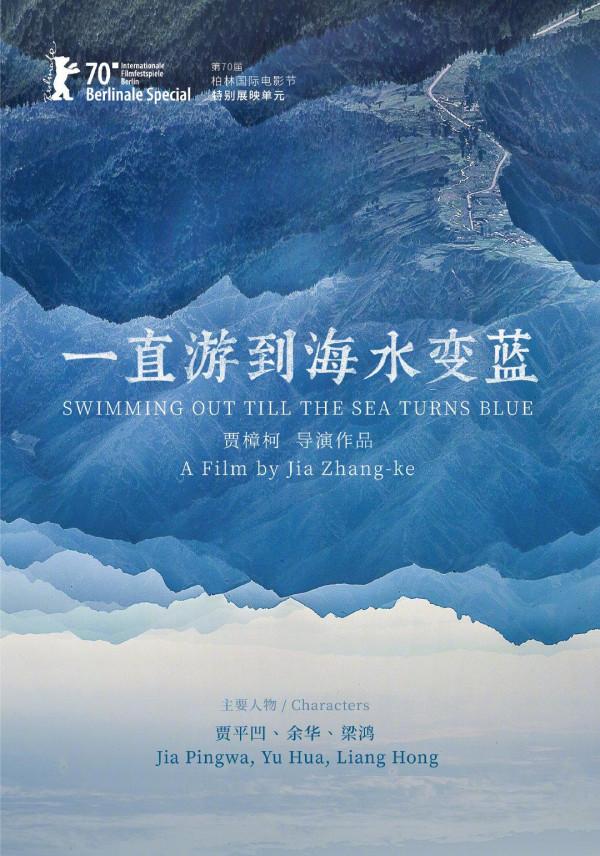

9月19日,由賈樟柯執導的電影《一直游到海水變藍》在全國上映。電影以分別生於上世紀50年代、60年代和70年代的三位作家賈平凹、餘華和梁鴻為主要敘述者,他們與已故作家馬烽的女兒段惠芳一起,共同展現了1949年以來,從鄉鎮走出的“中國往事”。

9月17日晚,《一直游到海水變藍》在上海虹口金逸影城舉行“文學場”專場點映,賈樟柯也與現場觀眾進行連線互動。活動結束後,澎湃新聞記者對作家梁鴻進行了專訪。在影片中,梁鴻說起了自己兒時的家庭時光,這是她在公眾面前極其少有的一面——因為那段時光觸及了她內心深處最柔軟和脆弱的地方。

梁鴻和賈樟柯都是出生於1970年代的創作者,也都在作品中持續關注著中國普通人的生存和精神狀態。對於影片的名字,賈樟柯說它蘊含著中國內在變化的一個力量,一種生活的韌勁——“遇見很多事情,還在堅持往前走”。梁鴻對此深以為然,她告訴澎湃新聞記者:“生命還在繼續,不管多麼艱難,你只要往前走,總會有一種可能性。”

【對話】

“我們都不是演員”

澎湃新聞:當時怎麼同意參與這部影片的拍攝?

梁鴻:第一屆呂梁文學獎的時候,賈導剛好在賈家莊,說要拍一組影片,我一開始還以為是每個作家都拍,不知道他要拍成電影。到採訪的時候,他才說有這樣一個影片計劃。我想他是在拍攝的過程中,越來越發現這個題材有可以挖掘的地方,這部影片才越來越大。

澎湃新聞:這有點像你在影片裡說到的,2007年你想回梁莊了,想回去寫點東西,但具體寫什麼、寫多長、寫成什麼樣,你並不清楚,只是有一個“我想寫”的念頭。這和賈樟柯拍這部影片的開始有點像。

梁鴻:對,都是知道自己發自內心地有一個衝動,但這個衝動面對的是一個未知的世界,是一次探索的過程。我回梁莊時(2007年)不知道我將會遇到什麼,將寫到什麼。賈導也說紀錄片是最不可預知的,他什麼都不能安排,他也不能要求你說什麼,那我肯定幹不了,我們都不是演員。

澎湃新聞:你這部分拍了多久?

梁鴻:在賈家莊可能拍了一個上午,然後到梁莊,賈導他們在那可能待了八九天,我回去有五六天這樣。他找到了我以前在的師範學校,我都好久沒去了,他居然去了。然後有一幕就是我在當年的教室接受採訪的。

澎湃新聞:在接受採訪,或者說拍攝過程中有沒有發生一些讓你印象深刻的事?

梁鴻:我就覺得他沒有什麼要求,比如怎麼走,說什麼話,他完全是根據你的表達,再去做些什麼。也可能你說的東西不是他所想的,但他沒有誘導,不會說希望你這裡有什麼情緒,也不會問你到了這個地方感慨萬千了沒有,這是我覺得最舒服的地方。

“我還是流露了太多的情感”

澎湃新聞:你什麼時候第一次看到了成片?

梁鴻:去年10月,在平遙。後來我就沒再看過了,也不好意思,其實我挺想看第二遍的,但一直沒好意思去看。

澎湃新聞:為什麼覺得沒好意思?

梁鴻:覺得我還是流露了太多的情感。

澎湃新聞:那次看完成片,有什麼感覺?

梁鴻:覺得意外和震動,覺得有些事情你可能永遠也走不過去,即便你說過一遍兩遍還是走不過去。比如我在影片裡看到我姐姐,你會覺得她還是你心中最柔軟的那個部分,柔軟不是因為她有多完美,而是你和她曾一起經歷過那樣一段黑暗的歲月。我覺得,人生這種時刻,其實是特別重要的,它始終構成了你做人的某一部分。

然後這部片子超前點映的第一場,是在鄭州,賈導對鄭州非常支援,水災後賈導是第一時間支援我發起的一個小小的募捐的。到鄭州點映那天,我姐姐也去了,她還沒看過電影。我就說那我必須得換身衣服,我本來穿的是牛仔褲和球鞋,但我想到我姐姐在看著我,我必須要換條裙子,稍微正式一點。那天在臺上說笑,你能感覺到她的目光一直在注視著你,為了她你會希望自己更體面一點,因為你知道她會高興。我覺得這種相互的關注,相互的注視,可能是人這一生中特別重要的東西。

澎湃新聞:電影中你講述家人的這一段,也讓我很感慨。我印象很深的還有你的兒子,那個十四歲的大男孩,在鏡頭前介紹自己生在河南,長在北京。當別人問他怎麼用河南話介紹自己的時候,他說不出來了,然後你教了他一遍,他就像基因被喚醒了一樣馬上會說了。那一刻我會覺得很神奇,覺得人和故土之間的聯絡往往是超乎想象的。

梁鴻:是的,我覺得這就是一種基因,或者說是他記憶裡的一部分,一旦被激發出來,不用刻意,他就能反應過來。這是潛移默化的東西。

“你確實能感受到一個大時代的描述”

澎湃新聞:這部影片主要講述了四代作家(馬烽、賈平凹、餘華、梁鴻)的經歷。儘管是四代人,但每個人的講述裡都有貧窮或飢餓。賈樟柯在上海點映場連線時說,算上樑鴻的兒子,這裡有五代人了。你看這部片子時有感受到時代的變遷嗎?

梁鴻:這部片子的元素比較多,它實際上是需要觀眾去體會的,你確實能感受到一個大時代的描述,就連賈家莊本身的影像都有了變化。這裡面很多細節都用得特別好,賈導特別擅長用這種小細節,只有有心人才能夠發現。從一個大的層面來看,他還是試圖構建出一個大的中國生活場景,一種中國人的精神狀態。

澎湃新聞:回想這部片子,我也會想到那些掃過的和人有關的畫面,街頭的人、村裡的人、老人、小孩,他們的面部痕跡都非常清晰,顆粒和細紋都看得清清楚楚。他們在那一下是很能抓住你的心的,哪怕你和他一點交集也沒有。

梁鴻:是的,我其實挺喜歡這種顆粒感的。拍這些畫面的時候可能沒什麼情節,但它帶來了一種巨大的衝擊,有一種審美象徵,就是每個人都有這樣那樣的瞬間,都擁有在某種意義上的閃亮時刻。就我自己而言,恰恰是那些面孔,普通的面孔,普通的人生,反而更讓人震撼。

澎湃新聞:你覺得拍紀錄片和非虛構寫作,有沒有一些相似的地方,又有哪些不同?

梁鴻:它們都關於現實,但並非意味著它們就沒有任何思索、任何剪裁。無論是看紀錄片還是非虛構作品,我們都能看到一個導演或者一個作家的掌控力,他對事物的理解能力以及理解方向。

至於不同,可能在於一個是視覺藝術,一個是文字。文字的表達可能需要先後,哪一個場景你必須先寫,是吧?但視覺藝術可能是撲面而來的,是可以同時存在的。不管怎樣,我覺得視覺藝術帶來的那種衝擊和文字帶來的轉化的意象是不一樣的,可能影視的衝擊力更大,但我想文字可以帶來更全方位的觸碰和撞擊。

澎湃新聞:這次拍攝對你來說也是一次特別的經歷。你覺得參與紀錄片拍攝和寫非虛構作品,哪一個更難一點?

梁鴻:肯定是我的寫作難,因為你要根據寫作需要不斷地去挖掘人物、查詢資料、尋找真相,你是一個觀察者、書寫者,你的體驗能力和思考能力一直是被考驗著的。但在紀錄片裡,你就只是一個被觀察的物件。

澎湃新聞:只要做好自己就行了。

梁鴻:對,做好自己就行了,別去裝,就可以了。賈導的態度也很重要,他掌握每個作家的資料都比較全,所以你不自覺就談了好多。另外我覺得真正的作家可能沒有誰會刻意去裝什麼,因為你談的也不單單是你自己,你談的也是一種生活,一種情感,這可能是非常重要的。當你談論一種生活和情感的時候,你自然地想到自己的熟悉的生活和情感,你會不自覺地去審視它,用最真摯的態度去面對它,否則你寫什麼?對吧。我覺得作家的核心一定是非常真摯的,這個真摯不一定是善良的,而是說你要非常真摯地面對你所要書寫的物件,你所要敘說的物件,否則你寫不成。你對你的人物沒有愛,沒有真心,沒有體察力,你寫不出作品的。

責任編輯:張喆

校對:張亮亮