6歲時,帕莎·科諾普列夫的智商已經超過了美國總統。早在上小學時,他就在腦海中計算對數,10 歲時,他的天文學科學著作發表在《科學院》雜誌上。15 歲時,帕夏進入莫斯科國立大學,18 歲成為區議會議員,29 歲去世——根據一個版本,這發生在一家精神病診所。

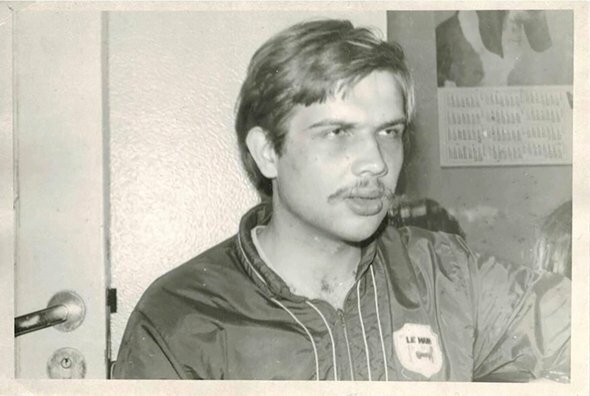

照片:Natalia Konopleva 的部落格(家庭檔案)

閱讀網站上的原文 梅爾.fm

飛向火車的蒼蠅問題

Pasha Konoplev 於 1971 年 3 月 25 日出生於莫斯科。“……我生得很快,沒有傷害我。這輩子他什麼都做得很快:他說得很快,走得很快,學得很快,思考得也很快,閃電般的速度,”他的母親娜塔莉亞回憶道。她寫了一本關於她兒子生活的“帕夏·科諾普列夫的宇宙”一書,因此我們知道了他傳記的細節。

帕夏是個虛弱的孩子,在住院期間第一次感染。前來檢查孩子的地區兒科醫生不斷說帕夏身體虛弱,不活躍,發育落後。帕夏三歲時,他的父母工程師決定測試他的心智慧力。“一個籃子裡有兩個蘋果,一個籃子裡有一個。它們被放在一個籃子裡。變成了多少?” - 問他爸爸。帕夏立即回答:“三個!” - 從那時起,他不斷要求我玩“蘋果”。與醫生的擔心相反,這個男孩甚至在上學之前就學會了加法、減法、乘法和除法。他自己也掌握了寫作和閱讀——只是透過觀察父母是如何做到的。

有一次,鮑曼學院的一位老師,一位家庭朋友向四歲的帕夫利克詢問了一個關於蒼蠅和火車的問題:

“在 A 點和 B 點之間 - 200 公里。一列火車以50公里/小時的速度從A到B。與此同時,一隻蒼蠅以 100 公里/小時的速度從 B 點飛到 A 點。她飛到火車上,立即飛回來。到了B點,她又飛向火車——以此類推,直到火車到達B點。蒼蠅飛了多少公里?”

帕夏去隔壁房間思考,五分鐘後帶著正確答案回來。他分兩步解決了這個問題:“火車行駛的時候,蒼蠅一直在飛,也就是200公里。以50公里/小時的速度,火車需要4個小時才能行駛。這意味著蒼蠅也飛了4個小時,但是以100公里/小時的速度,也就是飛了400公里。”

IQ 142 最佳守門員

帕夏出生後,他的母親在一家研究所兼職。她經常把工作帶回家:她帶了參考書、教科書、圖表,還不知怎麼弄到了一個計算尺。

七歲的帕夏對“帶玻璃的尺子”很感興趣。媽媽解釋了為什麼需要她,並簡要談到了對數。第二天,帕夏在方格紙上繪製了一個對數函式圖,獨立地找出了 10 年級正在教授的主題。然後驚訝的媽媽給了孩子一本有對數表的書。他學會了二、三和七的對數的值,其餘的他都在腦子裡計算,沒有數。

Pasha Konoplev 在車間

6歲時,帕夏通過了智商測試,成績為142。相比之下:羅納德·里根總統的智商為105分,國際象棋選手加里·卡斯帕羅夫的智商為190。

7歲時,帕夏學習了樂譜,閱讀了一本兒童自學手冊,並開始創作旋律

雖然小神童讀過教科書和百科全書,聰明過人,但他仍然相信奇蹟。家庭檔案包含帕夫利克寫給聖誕老人的一封信。在裡面,他向巫師要了一架玩具直升機,最後問了一個棘手的問題:“離開莫斯科去東北,你最終會發現自己在哪裡?” Pasha 曾經在 Pyotr Makovetsky 的收藏中看到了這個問題。正確答案是在北極,而不是看起來“在同一個地方”。

帕夏並沒有退縮,而是心甘情願地和其他孩子一起玩。他們一起想出了神話般的國家,抽牌,踢足球(帕夏被公認為院子裡最好的守門員)。他還可以在祖父的工作室裡用木頭製作一整支戰列艦、巡洋艦、戰列艦和驅逐艦,並與朋友在地板上玩對馬海戰。帕莎的媽媽娜塔莉亞回憶說:“我們走過的院子裡,其他媽媽說:”我的孩子最漂亮!或者:“我是最聰明的”(“最受教育的”、“最靈巧的”、“最好的”)。我說:“我的最有趣!”

太空茶壺和飛往冥王星的飛行

每年,帕夏都讓他的父母感到越來越驚訝。當男孩八歲時,他被帶到了電影“潛行者”。在男主角往井裡扔石頭的場景中,帕夏低聲對媽媽說:“井深33米!” 他從墜落的聲音中認出了這一點。帕夏還喜歡為自己發明謎題。例如,當他得知水不能在太空中煮沸時,他就為一個特殊的“太空茶壺”畫了一個專案。然後他畫出了“太空之錘”的草圖。圖紙是按照所有規則製作的,只有解釋是按相反的順序編號的,就像日本版一樣。

父母計劃將帕夫利克送到數學學校,但她沒有小學課程。因此,起初我不得不去通常的那個。但是男孩在那裡很無聊,他不斷地帶來不好的成績。媽媽試圖說服他耐心等待,但隨後帕夏接受了正在研究神童的著名兒童心理學家維多利亞·尤爾克維奇的測試。

她寫了一個建議,將孩子從一年級直接轉到四年級

建議將帕夏從一年級轉到四年級的教育心理學研究所也對孩子的父母進行了測試。根據 Natalya Konopleva 的回憶,她的丈夫 Igor 是第一個透過測試的人,並且“以他的快速思考而自豪”。而娜塔莉亞則避免了很長時間的測試,生怕犯傻,但最終她展現了一個獨特的結果——她成為了第七個人(也是第一個女性)一次性找到所有測試專案公式的人. “別告訴你老公!” ——她立刻問道。

蛇夫座中的變星

從學校到家的路程是10分鐘,通常帕夏和他的母親會在路上想出各種奇葩的故事。有一次,帕夏提議一起寫一個關於飛往冥王星的故事。“為什麼要去那裡?那裡很黑。我讀到冥王星上的太陽就像一個一個 15 燭光的燈泡,”他的母親告訴他。帕夏想了想,然後答道:“你幾乎錯了七次,實際上有一百根蠟燭。” 在家裡,他寫下了他的計算,但我媽媽不明白它們是否正確。父母向一位熟悉的天文學家展示瞭解決方案,後者確認男孩筆記中的所有內容都是正確的,並建議他們將其展示給 Kolmogorov 院士(數學天才兒童學校的負責人)。

Andrei Nikolaevich Kolmogorov 向 Pasha 父母講述了天才兒童的特點,並與 Pasha 握手。“多滑雪,多運動!” - 他建議男孩。他還不能帶他去寄宿學校。但是我媽媽帶著帕夏去了先鋒宮的天文圈。第一節課,男孩就表現出出色的成績,老師主動提出帶他去天文學院。斯騰伯格。

所以在 9 歲時,帕夫利克開始在帕維爾·尼古拉耶維奇·霍洛波夫教授的實驗室上課

這位科學家教孩子做艱苦的工作,教他尋找規律並得出科學結論。他委託帕夏根據多年對蛇夫座變星的觀察進行計算。

童年時期的帕莎·科諾普列夫

放學後一週兩次,帕夏來處理在研究所儲存了幾十年的測量結果,這些測量結果以載玻片上的照片底片的形式出現。帕夏 10 歲時,他完成了工作。他的《蛇夫座V1076和V1077變數研究》發表在科學院學報。

“如果你是民主黨人,科諾普列夫就是副手!”

1985年,帕夏14歲,父母買了第一臺國產電腦BK-0010。它釋出時幾乎沒有軟體,但這並沒有打擾 Pasha。他是最早的計算機程式開發者之一,關於他的文章甚至出現在“學生經絡”雜誌上,名為“揹包的馴獸師”。從那時起,他就對程式設計產生了濃厚的興趣。帕夏把大部分時間都花在科學上,但他也翻譯英文(例如,Aldous Huxley),寫散文和寫詩。

15歲時,帕夏高中畢業,進入莫斯科國立大學計算數學與控制論系。由於年齡的不同,同學們並沒有過多關注他。他照顧那些女孩,但她們與他交流只是為了幫助考試。帕夏的媽媽回憶說,有一次他給她們買了一套茶具作為禮物,但就在這個環節結束了——女孩們不接受禮物,也不允許參觀。

儘管如此,帕夏並沒有被冒犯。他通常是一個善良的人。為此,18歲的他甚至在第一次民主選舉中成為區議會代表。“如果你是民主黨人,科諾普列夫就是副手!” - 帕夏用紅色粉筆在瀝青上寫下,來到他們公寓裡的選民面前,真誠地問:“我能幫忙嗎?”

他設法阻止了一家飲食店因大修而關閉,並贏得了選民的信任。

在他位於 Oktyabrsky 區的選址中,帕夏以巨大優勢獲勝:662 人中有 415 人投了他的票。於是,他成為了最年輕的區議會代表。帕夏以新身份回到家中,母親問他:“蘇強,你吃嗎?”

19 歲時,帕夏進入研究生院,開始在尤里·尼古拉耶維奇·帕夫洛夫斯基教授的指導下工作。他從事對未來的數學預測。就在那時,精神疾病的最初跡象開始出現。

據他的母親說,帕夏過著積極的生活:他到其他城市旅行,有一段時間他出版了自己的報紙。但與此同時,他總是帶著一點孩子氣。在書中,她回憶起 16 歲時,帕夏如何在涅斯庫奇尼花園裡走來走去,一個女孩稱他為叔叔。然後帕夏回到家,把他最喜歡的唱著Shainsky歌曲的碟子放了起來,痛哭著,意識到童年已經結束了。“有天賦的孩子一生都需要得到幫助。一方面他們是天才,另一方面是無助的孩子,”娜塔莉亞寫道。

檢查後,他們在他的醫療卡上寫下:“天才”

19歲那年,帕夏開始經歷絕望,陷入抑鬱,開始精神崩潰。他試圖用身體上的痛苦來掩蓋精神上的痛苦,為了吸引女孩的注意,他不知何故割開了自己的手。就在那時,該國開始了改革,然後蘇聯解體,他的許多同事失去了工作,其他人移居國外。帕夏的父母向診所尋求幫助。據他的母親說,帕夏在俄羅斯醫學科學院心理健康中心接受了檢查,之後在他的病歷上留下了一張紙條:“天才”。

帕夏·科諾普列夫在大學

在接下來的 10 年裡,帕夏的生活中發生了什麼是未知的。Natalya Konopleva 在一次採訪中提到,帕夏在醫院服用了“重度”藥物,最終導致血栓形成。

帕維爾·科諾普列夫於 2000 年 9 月 17 日死於“肺栓塞”,享年 29 歲。據一些報道稱,他在莫斯科第 63 醫院內分泌科接受治療,治療潛伏性糖尿病和超重問題。據其他人說,他當時在卡先科精神病院。

Natalia Konoplyova 現在 79 歲。這些年來,她寫了一本關於帕夏的書,出現在幾個專門針對神童的電視節目中,發表了幾篇關於培養天才兒童的特殊性的文章,並於 2007 年開始寫部落格,每年在她兒子的生日那天,她都會發表回憶從他們的家庭生活中。此外,在她的帖子中,她向讀者諮詢重新發行這本書的封面,分享有關她自己和帕夏朋友的新聞。所以,比如今年她說他那個研究所的朋友曾經不能來墓地,因為那天他的兒子出生了。他給他起名叫帕夏。

“我總是覺得我對我的父母、朋友和我唯一的兒子,他已經離開六年了。這就是我繼續生活在這片美麗土地上的意義,”她在 2006 年承認。