民間一直流傳著這樣一個謎語,謎面是:日本投降,打一個歷史人物的名字。然而,這個看似簡單的謎語答案卻五花八門。

有的人的認為是“蘇武”,意思是因為日本恐懼於蘇聯的武力,也就是蘇聯在二戰末期出兵東北,將日本隊最精銳的關東軍一舉消滅,使得日本看不到戰爭勝利的希望,最終投降。

有的人猜的是“屈原”。因為1945年8月6日和9日兩天,美國先後向日本的廣島和長崎投擲兩顆原子彈,使得日本成為第一個親身體驗到原子彈威力的國家。因此,屈服於原子彈威力的日本,最終宣佈投降。

當然,除了這兩個謎底之外,還有三個答案:一個是蔣幹,也就是說抗日戰爭的勝利,有的人認為是蔣介石及其領導的國民黨在抗戰中居功至偉,才導致日本最終投降;一個是毛遂,即毛主席及其領導的共產黨,才是日本投降的最主要原因。也有人的謎底是共工:中國人民共同抗戰的結局。

且不說後面三個謎底,“蘇武”和“屈原”的答案,其實恰恰代表了國內甚至國際上許多人對於抗日戰爭勝利原因的猜想。

因為在許多人看來,抗日戰爭時期中國的經濟是十分落後的,也沒有什麼工業實力可言,甚至抗日戰爭爆發之時,中國連最起碼的統一都沒完成,國內依然軍閥割據四分五裂。

所以,當時的中國比之已經完成工業化、成為列強的日本而言,除了人力資源幾乎毫無優勢可言,這也正是抗日戰爭打了整整14年的原因。

而在許多人看來,如果不是因為抗戰末期蘇聯和美國的加入,中國甚至無法取得抗戰的勝利。他們的理由貌似也十分充分:中國抗戰整整打了14年,即便是全面抗戰也打了8年,但是,中國戰場上中國軍民擊斃的日寇也只有130萬而已。

然而,蘇聯在1945年8月份宣佈撕毀日蘇互不侵犯條約,發動百萬紅軍對中國東北地區的日寇發動進攻之後,只用了短短不到一個月的時間,就將日本最精銳的關東軍全部消滅,一戰就擊斃擊傷俘虜了日寇68萬人,日軍在蘇聯大軍面前顯得那麼不堪一擊。

把謎底猜成“蘇武”,似乎並沒有什麼問題。

選擇謎底是“屈原”的也不例外,自1941年12月7日日本偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發以來,日本的主要精力就開始轉向了美國。當時,日本大部分海軍和相當一部分陸軍,開始在太平洋戰場與美軍作戰。

尤其是二戰末期,美國率先研製出核武器這個人類有史以來最恐怖的武器之後, 核武器就成為無數國家的夢魘。親身體驗過原子彈爆炸威力的日本,自然更加看不到戰爭勝利的希望。所以,許多人一直將絕望的“屈服於原子彈的威力”,視為日本最終投降的原因。

那麼,事實真的如此嗎?抗日戰爭最終勝利,日本投降的最根本原因到底是什麼?究竟是蘇武、屈原還是蔣幹、共工、毛遂呢?如果沒有蘇聯和美國的參戰,中國有沒有可能取得抗日戰爭的勝利?

自1931年9月18日日寇發動對於中國的侵略以來,長達14年的抗日戰爭,堪稱中國近代以來所遭遇的形勢最為嚴峻的戰爭。這場戰爭持續時間之長,傷亡人數之多,經濟損失之大,冠絕幾乎所有戰爭。

而且,這場戰爭直接關係到民族的生死存亡,可以說,如果抗日戰爭中國軍民未能取得勝利,中華民族甚至要面臨亡國滅種的危機。

而當時中國又是怎樣的局面呢?當時的中國依然四分五裂,東北地區被北洋餘脈——“東北王”張作霖之子張學良佔據。西北各省則由馬家軍、盛世才、楊虎城等軍閥統治。華北地區有佔據的山西閻錫山,佔據的平津、察哈爾,人口西北軍餘脈29軍。至於3000 多萬的山東,則由出身西北軍的韓復榘統治。

其他地區也不例外,有佔據雲南的龍雲,佔據四川大部的劉湘,統治貴州的王家烈,以廣西為根基的新桂系,“南天王”陳濟棠統治下的廣東,何健佔據的湖南等等。

而且,即便是已經擁有中央大義、名義上統一全國的蔣介石南京國民政府,雖然地盤最廣,且佔據了中國最富庶的江浙等地區。但是,其內部依然派系林立。

最為糟糕的是,各路軍閥不但不能協同抗戰,反而以鄰為壑,互相使絆子,這進一步讓蕞爾小邦有了滅亡中國、鯨吞中華大地的野心。

而且,日本對中國的侵略也十分順利,先是九一八事變,日本憑藉區區幾千名臨時起意的軍隊獨走,就鯨吞了有30萬東北軍鎮守的東北三省。

富饒肥沃且擁有當時中國最完善的工業體系的東北三省,就這樣輕而易舉地被日本吞入腹中,極大的增強了日本野心和實力。在這之後,日寇得隴望蜀,野心進一步膨脹,加強了對中國進行鯨吞蠶食。

七七事變之後,日寇更是悍然發動為中國的全面入侵,叫囂著“三個月滅亡中國”。雖然這一狂妄的計劃並沒有實現,但是,日軍依然取得了巨大的勝利。

在日寇的全面進攻之下,蔣介石領導的國民黨軍隊雖奮力抵抗,但卻節節敗退,只用了兩年多的時間,日寇就將中國華北、華中、華南等大部分精華地區吞入腹中。國民政府不得不退往西南地區。

而且,蔣介石的國民政府在與日寇的作戰中幾乎屢戰屢敗。除了臺兒莊戰役、萬家嶺大捷等極少戰役勝利之外,絕大部分與日寇的作戰中,無論規模大小,無論兵力多寡,中國軍隊都以慘敗告終。

也正是因為一場又一場的勝利,使得日寇在中國愈發囂張。當時,日寇不但在全國各地頻頻掀起大屠殺,而且,戰場上的日軍更加驕橫不可一世,日寇甚至以區區一個大隊的兵力,就敢追著中國軍隊一個師甚至一個軍打。

更令人絕望的是,日寇佔據了中國大部分精華地區之後,中國不但丟失了僅有的那點工業實力,而且,與外界聯絡的出海口盡數被日本佔據。

許多人因此悲觀絕望起來,以汪精衛為首的投降派的漢奸們,更是開始大力鼓吹亡國論,認為如果繼續抵抗下去,中國只有亡國一種可能。

雖然此時也有“速勝論”的說法,認為中國在堅持幾個月,西方列強就會出兵幫助中國擊敗日本。但是,這種論呼叫膝蓋想想也知道,完全不可能。

此時的美國正在中日之間生意做得風生水起,大發戰爭財。而英法等老牌歐洲列強確實在華利益受損,但是,它們面對咄咄逼人的德國自顧尚且不暇,又怎麼可能為中國火中取栗,在遠東地區出兵呢?

然而,當抗日戰爭爆發,尤其是全面抗戰爆發之後,面對國土大面積淪陷,外援幾乎斷絕的景象,許多人在悲觀失望甚至絕望時,1938年5月26日起,毛主席系統地回答了抗日戰爭中國能否取得勝利的問題。

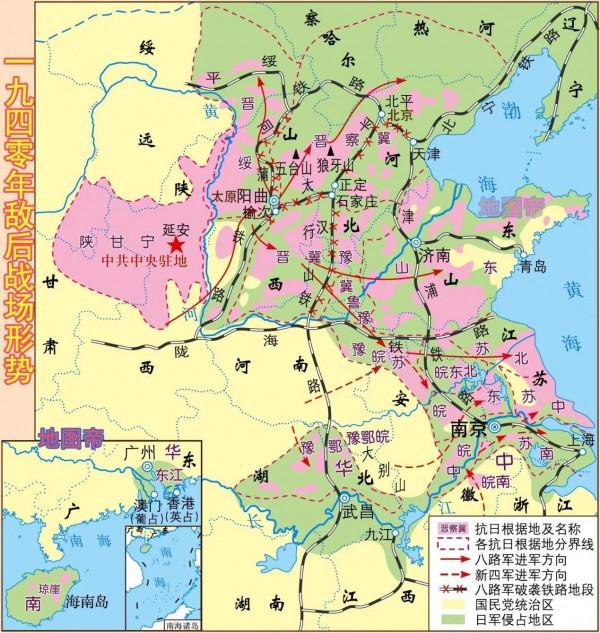

《論持久戰》中,毛主席先是駁斥了速勝論和亡國論,將抗日戰爭直指本質——這是一場持久戰,同時,還將戰爭準確的總結為三個階段,即戰略防禦,戰略相持和戰略反攻三個階段。

毛主席發表《論持久戰》時,此時距離全面抗戰爆發剛剛10個月,此時,北京、天津、上海、南京、太原等中國各大城市相繼淪陷,在蔣介石的領導下,中國軍隊正在武漢地區集結了百萬大軍,準備武漢會戰。

然而,縱使佔據巨大的兵力優勢,武漢會戰的結局卻並不令人樂觀。事實上,全面抗戰爆發的10個月間,除了少數入臺兒莊戰役、平型關戰役等極少數勝利之外,絕大多數戰場,中國軍隊雖浴血奮戰,卻依然不是日寇的對手。

在這種令人無比絕望的時刻,毛主席為什麼能夠旗幟鮮明地堅信中國必將取得抗戰的勝利呢?

《論持久戰》中,毛主席對這些問題都有著極為詳細的回答。在回答“中國會亡嗎”這個問題時,毛主席無比堅定:不會亡,最後的勝利是中國的。

當然,鑑於中日之間工業、經濟、武器裝備等懸殊的差距,毛主席在回答了中國在什麼條件下能夠戰勝並消滅日本帝國主義,他認為,要有三個條件:

第一是中國抗日統一戰線的完成;

第二是國際抗日統一戰線的完成;

第三是日本國內人民和日本殖民地人民革命運動的興起。

當然,三個條件也是有輕重之分:

就中國人民的立場來說,三個條件中,中國人民的大聯合是主要的。

從毛主席的這一回答也可以看得出來,毛主席從沒有將中國的抗日戰爭孤立地看成中國和日本之間的對決,擁有極強戰略眼光的毛主席早已放眼全球,從錯綜複雜的國際環境中看到了中國必勝、日寇必亡的結局。

因為,基於日本的大陸政策,毛主席早已清晰地發現,日寇的目標不但是吞併中國,而且,

日本還想佔領菲律賓、暹羅、越南、馬來半島和荷屬東印度,把外國和中國切開,獨佔西南太平洋。

毛主席發表這一論斷的時間是1938年5月,當時,距離日寇進攻東南亞、發動太平洋戰爭還要三年之久。

很顯然,雖然此時中國面臨的局面十分危急,但是,毛主席早已精準地把握了日寇的大陸政策和海洋政策,斷定了日寇必將進攻東南亞與美國發生衝突的結局。

與此同時,在分析到國際力量援助時,毛主席認為:

國際的條件,使得中國在戰爭中不是孤立的,這一點也是歷史上空前的東西。歷史上不論中國的戰爭也罷,印度的戰爭也罷,都是孤立的。惟獨今天遇到世界上已經發生或正在發生的空前廣大和空前深刻的人民運動及其對於中國的援助。

對於蘇聯毛主席也有過專門的分析,毛主席認為:

蘇聯的存在,更是今天國際政治上十分重要的因素,它必然會以極大的熱忱援助中國。

而中國全面抗戰爆發後,蘇聯一躍成為中國最大的對外援助國,不遺餘力地支援中國抗戰,恰恰證明了中國毛主席這一論斷的準確性和英明性。

所以,全面抗戰爆發之後,面對中國空前嚴重的局面,毛主席不但沒有絲毫氣餒,而且信心百倍地回答了“中國會不會亡”的問題:中國絕不會滅亡,反而會取得對日戰爭的勝利。

最重要的是,毛主席得出這一結論,絕不是憑空想象和過於樂觀,而是有著充足的論據。毛主席不僅考慮了中國所具有的優勢和日本的劣勢,同時,也分析到了國際的影響,這其中,就包括美國和蘇聯。

中國的抗日戰爭爆發之後,雖然美國在中美兩方生意做得並風生水起,但是,基於日寇必將進軍西南太平洋的海洋政策,意味著美日之間必有一戰。而日寇對蘇聯遠東地區的威脅,也註定了蘇聯絕不可能放任日寇吞併中國。

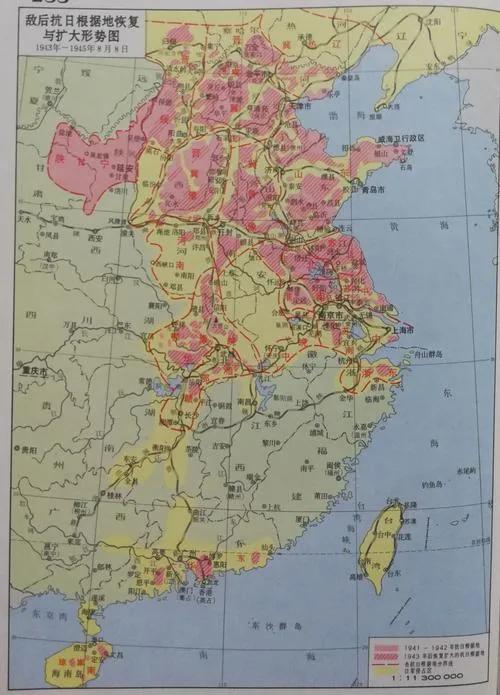

但是,包括美國、蘇聯在內的國際社會的援助,也只是中國能夠取得抗戰勝利的條件之一罷了,而且,還並不是最重要的因素。從始至終,中國軍民齊心協力的抗戰,才是這場持久戰最終取得勝利的根本原因。

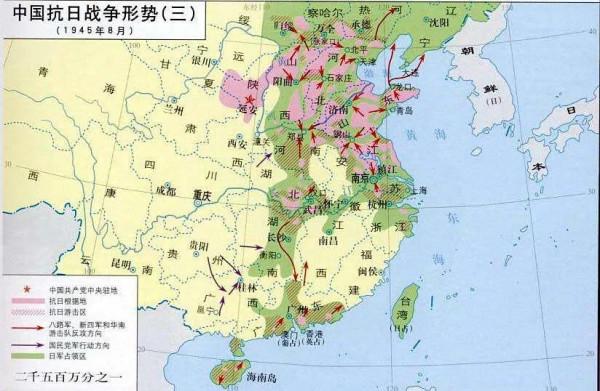

美國在太平洋戰爭爆發之後對日本大打出手,包括對日本使用原子彈,都是基於美國自身利益的考量。蘇聯出兵中國東北,同樣是這個原因。

事實上,在抗日戰爭最艱難的時期,無論是蘇聯還是美國,對於中國抗戰的幫助都是杯水車薪的。中國軍民正是依靠自己,才破滅了日寇三個月滅亡中國的狂妄計劃,將日本拖入了持久戰的泥潭,並整整獨自堅持了10年之久。

所以,即便沒有美國和蘇聯的參戰,中國也必將把日本徹底拖垮擊敗,只不過,獨自抗日的中國會因此遭遇更大的損失,承受更大的傷亡罷了。

但是,作為一個大國,中國耗得起這場曠日持久的戰爭,並將在資源、國土、人力等方面將日本徹底拖死。

二戰末期,蘇聯的出兵和美國向日本投擲原子彈,只是錦上添花的行為。他們加速了日本的滅亡,但卻並不是日本失敗的最根本原因,更不是中國取得抗日戰爭勝利的根本原因。而且,抗戰末期的日軍,與戰爭初期的日軍本來就不可同日而語。

例如,1945年蘇聯百萬大軍發動對日本關東軍進攻時,雖然此時駐守在中國東北地區的日本軍隊依然叫關東軍,但是,其武器裝備和兵員素質比之抗戰初期時的那支“皇軍之花”相差懸殊。此時的日本關東軍只剩了空架子,同樣,美國投擲原子彈時日本也早已奄奄一息。

所以,中國能夠取得抗戰的勝利,從根本上是憑藉中國居民自己的艱苦奮戰。事實上,如果不是在抗戰相持階段之後,蔣介石的消極抵抗和腐朽墮落,中國軍民即便只靠自己,也完全有能力更早地取得抗戰勝利,更不可能在抗戰末期的1944年遭遇前所未有的豫湘桂大潰敗。

所以,對於日本投降的謎底,既不是“蘇武”,也不是“屈原”,“蔣幹”更不配。如果非要選一個答案的話,“共工”和“毛遂”才是最準確的。