黨實行對外開放方針後,先後來延安訪問的美國人中,有三位引人注目的女性。她們是艾格尼絲·史沫特萊、海倫·斯諾和安娜·路易斯·斯特朗。艾格尼絲·史沫特萊是繼斯諾之後第二個進入蘇區的美國記者。她是一位富有挑戰性、傳奇色彩和個性鮮明的女性。在延安她“不把自己當外人”,做了許多有益的工作。

具有反抗精神的女性

史沫特萊,1892年出生於美國密蘇里州一個貧窮的工人家庭。幼年時家中生活極其貧困,經常需要一位當妓女的姨媽的資助。在16歲那年,史沫特萊離開家,開始了長期的半流浪式的生活。她當過報童、侍女、菸廠工人和書刊推銷員等。依靠頑強的意志和刻苦的自學,她考入了一所師範學院。1916年,史沫特萊來到紐約,開始投身於激盪的政治活動。她一方面為宣傳社會主義思想的《號角》週刊和女權運動的刊物《節育評論》撰稿,一方面參加支援印度流亡者爭取民族獨立的活動。1919年赴歐洲,僑居柏林8年後回國。1928年3月,史沫特萊因被指控煽動反對英國統治的叛亂而被捕。出獄後,由於接連受到當局的迫害,她被迫離開美國,前往柏林。在德國期間,史沫特萊繼續參加支援印度獨立和爭取男女平等權利的活動,成為二十年代德國知識分子中十分活躍的人物。1928年至1929年,德國的《法蘭克福日報》在頭版連載了她的著名自傳本小說《大地的女兒》。

◆美國女記者、作家史沫特萊。

1929年初,史沫特萊作為《法蘭克福日報》的記者來到中國。很快,她就把自己和中國革命事業緊緊地聯結在一起,在中國一呆就是12年。用她自己的話說:“我一直忘掉了我並不是一箇中國人。”曾經和中國共產黨人有密切交往的德國友好人士安娜利澤(王安娜),對史沫特萊有過這樣的評論:“幼年時代的冷酷生活,形成了她對外界有一種固有的反抗精神。最初,她反抗資產階級制度,反對妨礙她自由發展的一切,甚至反對結婚,反對家庭,反對對婦女的剝削。後來,她要用自己的筆寫出她目睹的中國革命的真實情況,並以此作為畢生的使命。艾格尼絲關於中國的著作,和她本人一樣熱情、誠實、專一。她的愛憎非常分明,她對被壓迫者的同情,猶如她對壓迫者的憎恨一樣強烈。儘管她對事物的看法有過激的傾向,但她畢竟是一個非常誠實的人。”

1933年,史沫特萊的第一部反映中國人民生活和革命鬥爭的著作《中國人的命運:今日中國速寫》,由美國先鋒出版社出版。1934年,她的又一部著名報告文學集《中國紅軍在前進》,在蘇聯和美國同時出版。這部書是史沫特萊在上海期間,根據來自江西蘇區的訊息和在她家養病的紅軍軍長周建屏提供的資料寫成的,也是第一部正面報道中國工農紅軍和中華蘇維埃的著作。這兩部著作,使得史沫特萊在中國獲得了很高的聲譽。英國記者貝特蘭曾這樣寫道:“這一姓名(指史沫特萊),對於我所知道的北平學生,簡直成了傳奇。《中國人的命運》和《中國紅軍在前進》的作者,也許可以說是外國作家在中國青年中擁有讀者人數之多僅次於高爾基的一位。”後來曾擔任紅軍軍事顧問的奧托·布勞恩(李德)也曾透露,他對中國紅軍與紅色政權的最初的瞭解,就是從《中國紅軍在前進》這本書中得到的。

史沫特萊在上海期間,除了大量撰寫介紹中國革命鬥爭的各類文章之外,還積極參加各種進步社會活動。她協助宋慶齡成立了“保衛人權同盟”,利用她的交際才能和記者身份,團結了許多進步的中外朋友。她和魯迅等左翼作家建立了深厚的友誼,曾暗中保護過許多革命者,並把自己的家作為他們通訊聯絡和聚會的場所。1931年2月,柔石、殷夫、李偉森、胡也頻、馮鏗五作家被國民黨殺害後,史沫特萊應魯迅的要求,將他寫的《黑暗中國的文藝界現狀》譯成英文,並使這篇戰鬥的檄文在美國《新群眾》雜誌上發表。

由於國民黨實行新聞封鎖,許多人不知道紅軍長征勝利的訊息。1936年2月,史沫特萊將紅軍長征勝利到達陝北的訊息,悄悄告知魯迅和茅盾。他們兩人非常高興,決定發一個祝賀電報。電文稱:“在你們身上,寄託著人類和中國的希望!”魯迅將電報交給了史沫特萊,由她設法發了出去。不久,史沫特萊在魯迅家中會見中共中央從瓦窯堡派來的馮雪峰,聽他結合親身經歷介紹紅軍長征的情況。隨後,史沫特萊參加了為紅軍募集藥品的工作。西安事變前,她前往西北採訪,紅軍駐西安辦事處的代表熱情接待了她,併為她安排了住處。西安事變發生後,她第一時間在電臺用英語把事變的真實情況向全世界作了廣播,並會見了中共代表團的成員。1937年1月,史沫特萊機智地離開西安,進入陝北蘇區訪問。

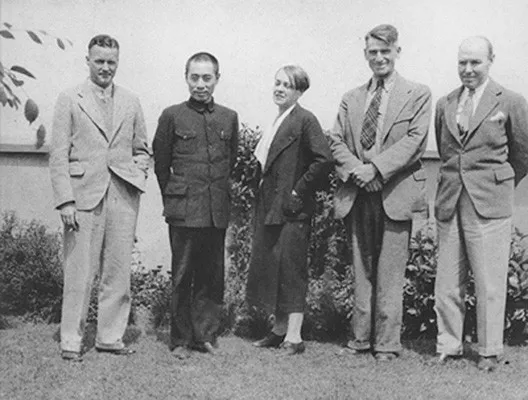

◆史沫特萊與歡迎她的軍事小組。

史沫特萊首先在紅一軍團司令部所在地保安,受到了左權和陸定一的熱情接待,並見到了她曾在上海結識的朋友丁玲。隨後,在丁玲的陪同下,史沫特萊又先後會見了賀龍、蕭克、彭德懷、任弼時等紅軍將領。1937年1月下旬,史沫特萊到達中共中央所在地延安。

毛澤東的接見和談話

到達延安的當天,史沫特萊會見了朱德和毛澤東。據史沫特萊在後來所寫的《中國戰歌》中說,她起初對毛澤東的印象並不好,覺得他身上有一種陰森的氣質。但後來證明,這是一種精神上的卓爾不群,並同毛澤東建立了珍貴的友誼。史沫特萊在延安的7個多月裡,毛澤東同她的交往是十分頻繁的。

1937年3月1日,毛澤東在鳳凰山麓的窯洞裡,同史沫特萊進行了一次正式談話,回答了她提出的關於中日戰爭和西安事變的一些問題。毛澤東指出,中共的民族統一戰線是抗日的,不是反對一切帝國主義,而是反對日本帝國主義。我們要求英、美、法等同情中國的抗日運動,至少保持善意的中立。有人說共產黨倡導人民陣線,這是不對的。因為,中國共產黨倡導的民族統一戰線,包括全民族一切黨派及一切階級,只除開漢奸在外,這比起法國、西班牙的人民陣線來廣泛的多。中日戰爭最後勝利的將是中國。國共兩黨合作,不是共產黨屈服、投降,而是雙方讓步,互相團結,一致抗日。毛澤東還對1937年2月召開的國民黨五屆三中全會和2月份發生的“二·二”事件(槍殺王以哲)作了評述。

◆1937年史沫特萊與毛澤東和朱德在延安。

毛澤東對這次談話非常重視,在3月10日寫給斯諾的一封信中,附上了這次談話的記錄稿。信中寫道:“自你別後,時時念到你的,你現在可好?我同史沫得列(特萊)談話,表示了我們政策的若干新的步驟,今託他人寄上一份,請收閱,併為宣播。我們都感謝你的。”另外,還把這個記錄稿寄給上海《大公報》記者範長江一份,請他在可能時發表。3月16日,延安《紅色中華》報上刊發了這次談話的要點。寄給斯諾的談話記錄,後由斯諾提供給北京的王福時,編入《外國記者西北印象記》一書(1937年3月出版),列為第6篇,題目是《中日問題與西安事變》。

同與斯諾的交往相比較,毛澤東同史沫特萊的交往,更富於私人朋友交往的性質和輕鬆活躍的氣氛。史沫特萊回憶她同毛澤東的交往說:

“我寫條子去邀請毛澤東來聊天,他會很快就過來,還會帶來一袋花生。然後是中國人要求我唱歌,在他們盡力而為之後,中國人或是唱,或是講故事,或是全體參加一次討論。”

“毛澤東常到我和我的女秘書(吳莉莉)所住的窯洞來,我們三人就會在一起吃一頓簡單的飯,談上幾個小時的話。因為他從未邁出中國國境,他提出了上千個問題。我們談印度,談文學。有一次他問我是否愛過什麼男人,為什麼愛,以及我對愛作何理解。有時他引述中國古代詩人的詩句,或是背誦他自己的詩詞。有一首是懷念他第一個妻子的,她已經由於是他的妻子而被國民黨殺害。”

毛澤東還向史沫特萊和她的秘書學習英語和普通話。對此,喬伊斯·米爾頓在她寫的史沫特萊的傳記《中國人民之友》中作過這樣的敘述:史沫特萊“認為,把《紅河谷》之類的民歌記住,是毛澤東學習英語的好方法。後來她在報道中寫道:毛澤東很努力地想要掌握這些不熟悉的調子和歌詞。人們說你將從這個河谷離去……他用低沉的聲音哼著,‘我們將懷念你那明亮的眼睛和甜蜜的微笑……’後來,這位將要擔當毛澤東英語老師的婦女(指史沫特萊),以不悅之色請求毛澤東不要再唱下去。她失望地寫道,毛澤東缺乏歌詠的天賦。”

她工作起來像一團火

除了採訪中央領導人外,史沫特萊以主人翁的姿態,在延安作了大量工作。對此,毛澤東給予支援和鼓勵,也受到人們的一致讚譽。

毛澤東支援史沫特萊為改善延安衛生條件所做的種種努力。他與史沫特萊聯名給美國總統羅斯福致函呼籲,希望派醫療技術人員到中國,結果促成了諾爾曼·白求恩的中國之行。他還對史沫特萊消滅老鼠的熱情表示讚賞。王安娜回憶說:“艾格尼絲一到延安就發揮出她一如既往的幹勁,開始對各種各樣的禍害挑戰。物品清單要的第一樣東西是捕鼠器。……在陝北及其相鄰的內蒙古,老鼠不僅是一種禍害,而且是一種危險,因為它還傳播鼠疫,致使鼠疫成為那裡的一種地方病。因此,艾格尼絲作為一個倡導者在延安發動了一場滅鼠戰鬥。借用她的一位美國朋友的話來說,這不是蔣介石式的Anti–Red Campaign(反赤化運動),而是Anti–Rad Campaign(滅鼠運動)。於是,我便在西安到處找捕鼠器。在北京的埃德加·斯諾也和我一樣。可以肯定,艾格尼絲還在上海動員了什麼人。起初,延安的人們對她這種像傳教士一樣的熱心並不理解,只覺得好笑。後來,連毛澤東也要了一隻捕鼠器,共產黨的其他有名望的黨員都學毛澤東的樣子。”

◆史沫特萊(中)和女翻譯吳莉莉(左)在延安。

在延安期間,史沫特萊精力充沛地做了許多工作。她繼續寫文章;為延安的魯迅圖書館籌建外文部;她還說服人們種花種菜,改善生活和環境;她徵得毛澤東同意後,秘密向上海的外國編輯和記者發出邀請函,力勸他們訪問延安。在史沫特萊的鼓勵下,很快就有兩名美國記者於1937年仲夏,穿過國民黨的封鎖線來訪,他們是《紐約先驅報》的記者維克多·基恩和合眾國際社的厄爾·利夫。他們對毛澤東的“獻身精神”,“令人愉快的不拘禮節”和蘇區良好的社會風尚,都留下了深刻的印象。同年6月,又有《美國亞洲》雜誌的4位記者,克服種種困難來延安訪問,同樣受到熱情的接待。事後,史沫特萊說:這些“訪問紅軍歸來的新聞工作者,沒有一個不認為他們所接觸的是現代人,是和他們非常相似的人。他們非常喜歡毛澤東。”史沫特萊勤奮地工作,受到共產黨人的好評,都說她工作起來像一團火。毛澤東一次與丁玲談到史沫特萊,要丁玲學習她那種執著、突進的精神。

1937年8月,在黨中央的支援下,丁玲聯合抗大四大隊30多位學員,組建十八集團軍“西北戰地服務團”,開赴西北前線做戰地服務工作。史沫特萊聞訊後,直接找到丁玲,堅決要求加入服務團,和中國同志一起上前線。中央看她態度堅定,只好同意了她的請求。對此,《新中華報》1937年8月19日作了報道:標題是《作家丁玲、史沫特萊等組織西北戰地服務團出發前線》,內稱:他們聯合男女青年30餘人,組成西北戰地服務團,日內出發前線。團內分通訊股、宣傳股,向民眾宣傳救亡抗日,對軍隊鼓舞士氣。8月15日晚,在邊區政府禮堂舉行歡送服務團出發晚會,毛澤東等中央領導人出席晚會。毛澤東首先致歡送詞,他說:西北戰地服務團成立是一件大事。你們隨軍出發前方,用筆和口打日本,軍隊是用槍打日本。這樣,文武兩方面夾攻日本帝國主義,就一定能夠打敗日寇。丁玲致答詞,表達抗戰到底的決心。會後,西北戰地服務團並未立即出發,而是留在延安做緊張的人員集中、組織建設、理論培訓和節目準備工作。

但是,9月22日西北戰地服務團正式出發時,史沫特萊卻因墜馬受傷未能隨隊出征。在毛澤東的關懷下,於9月間轉西安治療。在西安八路軍辦事處,她參加了服務團的節目排練。後來在山西前線,史沫特萊不僅緊張地寫戰地訊息,而且親自參加救護傷員工作,抬傷員,做安撫,忙個不停。八路軍戰士都誇她是“好樣的”,向她敬禮,表示感謝。

推廣交誼舞的“勝利”

史沫特萊懷著友好感情到延安後,不把自己當“外人”,言談行動都很率真。特別是把西方文化交誼舞引進延安時,表現了她那稜角鮮明的、執著的個性。經歷了一場艱苦的“鬥爭”,最終取得了“勝利”。

初春,她和翻譯吳莉莉(吳光偉)就脫去棉衣,穿上鮮豔的羊毛衫和裙子。在“滿眼都是灰衣服”的延安,人們對她們的穿著議論紛紛,認為是奇裝異服的“另類”,是資產階級作風。對此,史沫特萊不為所動,她對吳莉莉說:“我們向共產黨人的清教徒思想進攻,讓他們打破這種嚴峻、枯燥、死板的生活,喚起更大的熱情,進行更大的鬥爭!”此後,她們不僅不收斂,反而穿得更鮮豔,到處走動,頗具“挑戰性”。吳莉莉依然是燙著發,塗口紅。慢慢地人們就見怪不怪了,史沫特萊取得第一個“勝利”。

此後,毛澤東與史沫特萊互有走訪。一天,史沫特萊請毛澤東去閒談。毛對吳莉莉說:“吳小姐穿上這身衣服,顯得更加瀟灑漂亮了!”吳說:“這身衣服可招來許多人的指責和議論,說我是資產階級小姐作風。”毛笑著說:“這身衣服還引起這麼大的議論,不簡單啊!”史沫特萊接上去說:“你還笑啊?我看你領導的那些機關幹部,都是些清教徒;紅軍是些斯巴達克(古羅馬領導奴隸起義的英雄,英勇戰死)式的軍隊,應該好好改造。”稍停,她又說:“我教你們一些新的生活方式,改變現在清教徒式的生活。特別是你,應該學外語,瞭解外國生活;還應該學會跳舞。”

毛澤東聽了這一通“教訓”,不慌不忙地說:“學外語我願意,但學跳交際舞,我不喜歡。”史沫特萊搖頭笑道:“主席你可真是一個清教徒主義者,交誼舞都不喜歡,那你將來取得了全國政權後,你出國訪問怎麼辦?”毛澤東不以為然地說:“到那時,我也不出國訪問,我這個人一生都不準備出國去。而且,鄙人也不同意你剛才所說我們是清教徒主義,紅軍是斯巴達式軍隊……”接著,毛澤東就中國共產黨和紅軍的性質、任務向她作了一番說明。

◆史沫特萊在延安。

為緩解氣氛,毛澤東又把話題轉到吳莉莉的衣著上,說:“吳小姐穿這身服裝,對延安也是個改造。你們要大膽地進行改造,把外面來的‘洋包子’和延安的‘土包子’結合起來,我們的隊伍就會更有生氣,革命就會早日取得勝利。”史沫特萊合掌讚道:“說的正是!”毛澤東被這個“老外”的中國式禮節逗笑了。史沫特萊和吳莉莉,招待毛澤東在她們住的窯洞吃了晚飯。

飯後,史沫特萊抓住有利時機,開啟收音機,放上一張《西波涅》舞曲,窯洞中立刻響起悅耳的音樂聲,她說:“主席,跳舞吧,放鬆放鬆,這是最好的休息。”毛澤東仍然擺手說:“我不會,也不喜歡跳舞。”史、吳二人就示範性的跳起來。兩圈後,史沫特萊走到毛澤東面前,畢恭畢敬地深鞠一躬,說:“主席,我教你跳舞!”盛情難卻,毛澤東只好站起來,平生第一次學跳西洋交際舞。從握手搭肩,到出腳收腳,兩女士教得一絲不苟,可著實把毛澤東累得夠嗆,出了一身汗。休息片刻再跳,時間不長,毛澤東找到了感覺,身體有了動律,覺得這種活動方式挺有趣,的確是一種放鬆精神、換腦子的運動休息好方式。毛澤東學跳舞了,兩位舞師極盡讚美之詞,三人都很愉快。史沫特萊成為第一個教共產黨人跳交際舞,並把這種西方舞蹈文化播種在延安的人。

之後,史沫特萊又去教朱德等領導人跳舞,連連告捷。她開心地說:“我也許會得一個‘敗壞軍風’的惡名,但交際舞在延安興起來了,這是我的一個勝利!”

史沫特萊主動擔任紅軍將領們的舞蹈教師,教他們接受交誼舞這一西方文化,活躍和豐富業餘文化生活。對此,史沫特萊在《中國的戰歌》一書中有一段十分有趣的記述:

“在延安一次高階軍事將領會議期間,我曾試圖教他們中間一些人跳舞。他們的反應富有啟示意味。朱德是個希望能學會世界上一切事情的人,從不讓自尊心妨礙他作這種努力,他配合我做出了最初的示範。跟上來的是周恩來,但是他像是個研究數學問題的學者。彭德懷寧願作壁上觀,而不願挪動一下腿,他是和革命結了婚的。賀龍,簡直是節奏的化身,好像不在那活動的磚塊鋪砌的場地上從這一頭跳到另一頭,就無法控制住他自己。我在延安婦女界博得了一種很壞的名聲,她們認為我在敗壞紅軍的風氣。這種名聲變得壞到使我有一次拒絕再給朱德上舞蹈課。他卻反駁我道:‘我反封建反了整整一生,現在也不打算罷休!’於是我站起來,以民主的名義又教了他一次舞蹈課。”

綿綿中國情

史沫特萊在延安的另一項主要活動是採訪朱德,準備為朱德寫一部傳記。她認為,中國人十有八個是農民,而朱德是農民的代表,寫出了朱德,也就是寫出了中國的農民。

七七事變爆發後,史沫特萊徵求毛澤東的意見:是留在延安繼續寫朱德的傳記,還是上前線去寫戰爭,哪一件事更重要?毛澤東告訴她:“這次戰爭比過去的歷史更為重要。”史沫特萊接受了毛澤東的意見,1937年9月初,她帶著傷病離開延安,隨西北戰地服務團前往抗日前線採訪去了。

此後,史沫特萊不顧個人安危,跟隨八路軍、新四軍轉戰華北、華中和華東。寫了許多著名的戰地通訊和報告文學,比較真實地介紹中國的抗戰情況。其中,1943年出版的《中國的反擊》一書,被譽為第二次世界大戰中優秀的報告文學著作。

◆1938年,周恩來和美國進步作家史沫特萊(左三)等國際友人在武漢。

1941年9月,史沫特萊因病回美國治療,受到美國政府的迫害。在處境異常困難的情況下,她仍致力於介紹中國革命,從事關於朱德一生的《偉大的道路》一書的寫作。1944年8月14日,朱德給史沫特萊寫信說:“在敵後,在美國人中間,我們常常談起你。現在有個機會,我寫信向你問好,並且告訴你,如有可能我們希望你能到中國來,同我們多住一些時候。”表達了深切的關懷之意。但考慮到史沫特萊在美國的處境,語言是極為委婉、含蓄的。1948年,在紐約舉辦了一場“中國如何統一”的自由辯論會,有1500人參加。收聽現場直播的聽眾大約有500萬到1000萬人。對壘的甲方是支援國民黨的中國作家林語堂等,乙方是支援中共的美國記者史沫特萊等,雙方唇槍舌劍地辯論了三個小時。結果,史沫特萊以無可辯駁的見聞和事實,論證了只有按照中共的方針去做,中國才能實現真正的統一和獨立。綿綿中國情,永遠繫心中。1949年,史沫特萊被迫流亡英國。

新中國成立的訊息傳遍世界,史沫特萊極為高興,她決定取道歐洲來新中國訪問。她從1929年起,曾在中國生活了12年,有著深厚的感情。但當她在倫敦逗留期間,不幸因病於1950年5月6日去世。她在遺囑中說,將遺物全部贈送給他無限崇敬的朱德,並將骨灰運往中國安葬。5月12日,中國文聯發出唁電,茅盾、丁玲、蕭三等著名作家發表紀念史沫特萊的文章。

1951年2月12日,史沫特萊的骨灰運抵北京。5月6日,史沫特萊逝世一週年的時候,北京舉行了隆重的追悼大會。會後舉行骨灰安葬儀式。遵照她生前的遺囑,把她的骨灰安葬在北京八寶山革命烈士公墓。豎立在墓前的一塊大理石墓碑上,鐫刻著朱德書寫的題詞:“中國人民之友美國革命作家史沫特萊女士之墓。”她的遺著、遺稿、遺物在北京公開展出,以紀念這位在中國人民的鬥爭處於最艱苦階段時,與中國人民並肩戰鬥的偉大朋友——史沫特萊!