黃賓虹先生誕生於國勢日蹙的清王朝晚期,出身徽商家庭而又有文化傳承背景的少年黃賓虹,也曾擁有藉仕途而一展濟世之才的願望。但時代的潮流使他接受了舊民主革命的思想,參與過反清的活動。然而,他最終沒有走上從政的道路,從“立德”“立功”的進取,退居“立言”的現實。

1930年6月,黃賓虹與滬上友人合影,前排左起:經亨頤、黃賓虹、王一亭

黃賓虹從自己的愛好和天賦出發,透過對金石文字的研究、鄉邦文獻的收集以及書畫刻印的實踐,最終做出了彪炳中國文化史的巨大成績。僅以對六國文字的研究而論,學界認為其至今猶居研究的前沿。這些專門學問未必為世人所瞭解,但他在書畫刻印方面的貢獻,生前即已飲譽於世,而自身後的半個世紀以來,更為中外文化界所矚目。他與吳昌碩、齊白石以及稍後的潘天壽等,一起聳起了中國畫的高峰。

黃賓虹是一位既放眼世界文明又堅守民族精神的學者型畫家,因此,他從民族的、精神的高度觀照中國畫:“中華民族所以翹然於大地之上,而其精神浩然長存者,惟其藝術之獨特。”(瞿兌之《賓虹畫論》)充分肯定了中國畫特別在亂世中拯救、振奮民族精神的時代責任。黃賓虹甚至把傳統士大夫“三不朽”的概念賦予中國畫:“中國畫有三不朽:一,用墨不朽也;二,詩、書、畫合一不朽也;三、能遠取其勢、近取其質不朽也。”(王伯敏編《黃賓虹畫語錄》)

南齊謝赫所提出的“六法論”,既是對古代中國畫走向成熟的總結,也仍是中國畫在現代繼續發揚光大的綱領性指導。黃賓虹在對“六法”中“氣韻生動”高度重視的同時,“骨法用筆”乃是他一生念茲在茲的研習課題。只要有機會,他總是不厭其煩地把豐富的心得與朋友、學生共享。因此,研究黃賓虹的繪畫藝術,他的“骨法用筆”觀就是一個重要的切入點。

黃賓虹在撰於上個世紀三十年代的教學講義《國畫通論·說藝術》中說:“畫本六書象形之一,畫法即書法。習畫者不究書法,終不能明畫法。六藝之目,言書不言畫,畫屬於書之中。唐宋以前,凡士大夫無不曉畫,亦無不工書。其書畫之名,多為事業文章所掩,不欲以曲藝自見,而人尤鮮稱之。故藝術一途,專屬之方技,同視為文學之支流餘裔,而無足輕重。”(黃賓虹《黃賓虹自述》)一方面,他指出在古代,繪畫只是士大夫事功之餘的遣興雅玩,可說是對繪畫功能的輕視,從而弱化了其原先就擁有的教化功能。另一方面,他又指出古代繪畫的可貴,即在於書畫互補和學問修養的積極扶持。這個古畫傳統被黃賓虹重新強調了出來。

中國繪畫書畫同源而互補互融的傳統不絕如縷,對於古人來說,這應該是一個不容置疑的事。然而,在漫長的歲月中,對此的理解和實踐也因時而異,才造成為黃賓虹所批評的情況:“古人不能創章法而有筆法者,亦可成名,以其神明於法,筆不妄下也。否則獷悍者流為江湖,纖細者近於朝市。又有率意摹仿一二舊畫,筆致非不輕秀,而全乏古人法則者,此等文人之畫最為可厭。”(《與朱硯英書》)此類情況於明清尤甚。鑑於“骨法用筆”的江河日下,具有存亡繼絕責任感的黃賓虹,把重振“骨法用筆”的眼光投射到遠古的陶瓦花紋和六國籀篆上,而不僅僅是對歐、虞、顏、柳、趙、董的泛泛臨習。

他與學生朱硯英說:“古文字之萌芽,可證畫理與畫法之用筆。”他與好友傅雷說:“蓋美術之本,原在古文字,文字之精神於古物得見之。”“書法流美,有弧三角,齊而不齊,以成內美。黑白二色,是為真美。”原始時代的圖畫在先民的生產鬥爭中演化為象形文字後,即使在實用過程中漸趨符號化,成熟的漢字始終蘊含著造型的審美基因,從而為書畫互通、互補歿互融提供了先天的條件。而一直到清代晚期,古物與古文字的大量出土,更引發了當時人們的研究熱情而成為一時顯學,由此也深刻地影響到當時的書畫刻印領域。

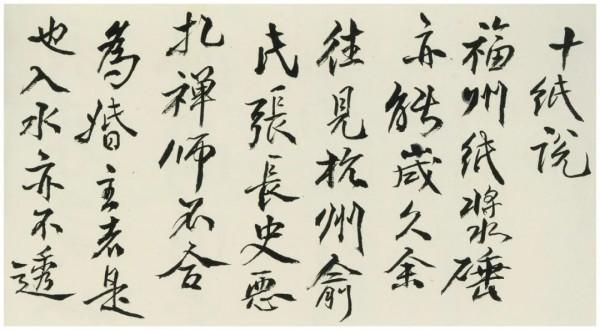

黃賓虹因此及時地提出了:“清至道、鹹之間,金石學盛”導致“畫亦中興”的論斷(《與卞孝萱書》)。而其中“中興”的關鍵,乃是“碑學”的興起,它使書寫方法在對魏碑以及上溯籀篆的摹寫中,得到有益的調整和有力的充實。黃賓虹認為活躍在道光、咸豐年間的著名學者包世臣在其《藝舟雙楫》中的有關論述,是深中肯綮的:“繪畫與書法息息相通,得於魏碑之中,如《藝舟雙楫》之論用筆方法,加以分析條理,證明蹊徑,易為入門,亦為要務。(《與鄭軼甫書》)

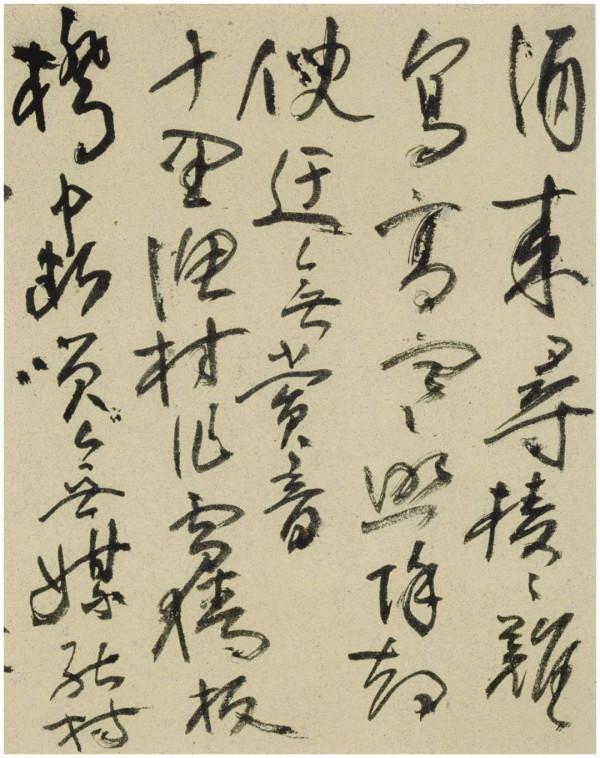

包世臣在《藝舟雙楫》中關於筆法的新見,是這樣說的:“用筆之法,見於畫之兩端,而古人雄厚恣肆令人斷不可企及者,則在畫之中截。蓋兩端出入操縱之故,尚有跡象可尋;其中截之所以豐而不怯、實而不空者,非骨勢洞達,不能幸致。······近人鄧石如書,中截無不圓滿遒麗,其次劉文清(劉墉),中截近左處亦能潔淨充足,此外則並未夢見。古今書訣,俱未及此,惟思白(董其昌)有筆畫中須直,不得輕易偏軟之說,雖非道出真際,知識固自不同,其跋杜牧之《張好好詩》雲大有六朝風韻者,蓋亦賞其中截有豐實處在也。”“凡下筆,須使筆毫平鋪紕上,乃四面圓足,此少溫(李陽冰)篆法,書家真秘密語也。”

所謂“用筆”之“兩端”,實是用鋒變化於筆畫兩端的起訖而作形態裝飾的方法,此法本為“二王”帖學的核心技法,更是王羲之推動書寫技巧高度成熟而完成書藝“古質而今妍”歷史任務的重要標誌。這種精緻靈峭的書寫方法,最宜於案頭揮灑和芸窗雅賞。而對待極盡形態之變,“兩端”之間的“中截”,自然只是隨勢引帶而過,不需要亦不著意於此處的運作。

“帖學”一系的精熟而致明清書藝的萎靡,除了審美情趣的疲荼,書寫方法的爛熟也難辭其咎。然而,物極必反,無論是社會需求還是審美追求,揮寫空間的拓展必然導致表現手法的調整和充實。回顧歷史,東漢蔡邕所創的飛白書,即是為作匾額大字而對新工具和新方法的實踐所致。唐張懷璀在《書斷》中作了生動的描述:“漢靈帝熹平年,詔蔡邕作《聖皇篇》,篇成,詣鴻都門上。時方修飾鴻都門,伯喈待詔門下,見役人以堊帚成字,心有悅焉,歸而為飛白之書······其體有二,創法於八分,窮微於小篆。自非蔡公設妙,豈能詣此?可謂勝寄冥通,縹緲神仙之事也。”可見工匠用以塗刷塗料的刷子,居然成了那個時代作大字的利器。蔡邕正是憑著這種“使筆毫平鋪紙上”的“萬毫齊力”之“刷”法,使書寫頓時拓展了表現的空間。

幾百年後,北宋米芾的“臣書刷字”,也為自己創造了突破“二王”格局、表現“振迅天真”書藝的杌遇。所以,黃賓虹在給傅雷的信中指出:“蘇、米直能以書法引證畫法之用筆,開後人不傳之秘。”的確,特別是米芾八面生鋒的颯爽之筆,為繪畫的生動表現也提供了新的動力。可是,在籀篆筆法還未被後人重新發掘之前,“萬毫齊力”的“刷法”,為溫柔敦厚的“帖學”提供了英爽之風。其某些原理與籀篆之法有相通之處。

因為由包世臣所抉出的用筆“中截”之法,正是以“非提非按,亦提亦按,提中有按,按中有提”的方法作“疾筆澀進”的動作。彼此均因“萬毫齊力”而“四面圓足”,才使筆畫的“中截”豐滿而毫不空怯。至於後來有學籀篆者為求“屋漏痕”筆意而故作處處停蓄的顫筆,未必是作篆正道。所以,黃賓虹在博學各體的基礎上,給他的朋友鮑梅林說了自己的體會:“習書程式,可先隸、楷,繼學行、草,籀篆尤不可不觀。”這正是黃賓虹的眼光獨到與廣博之處。

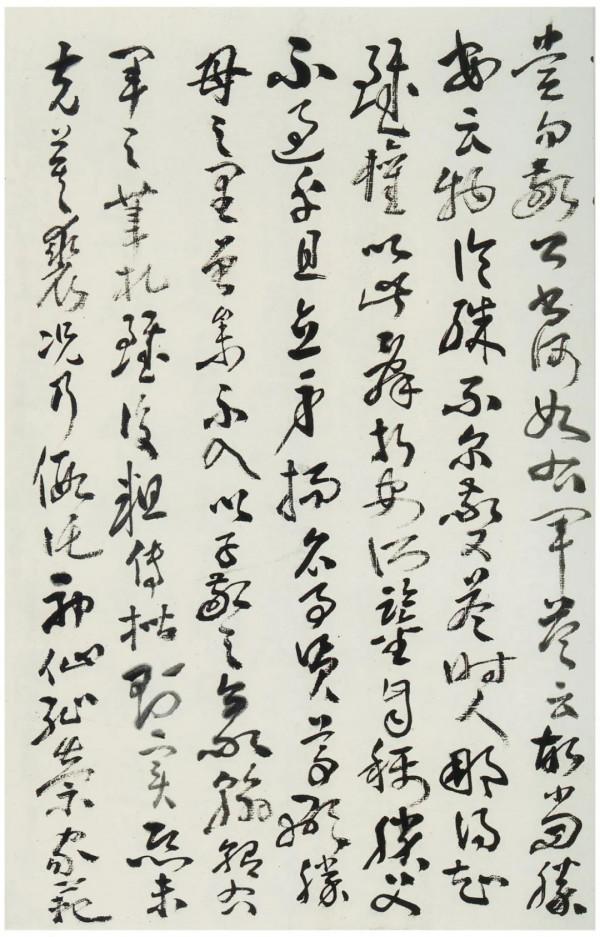

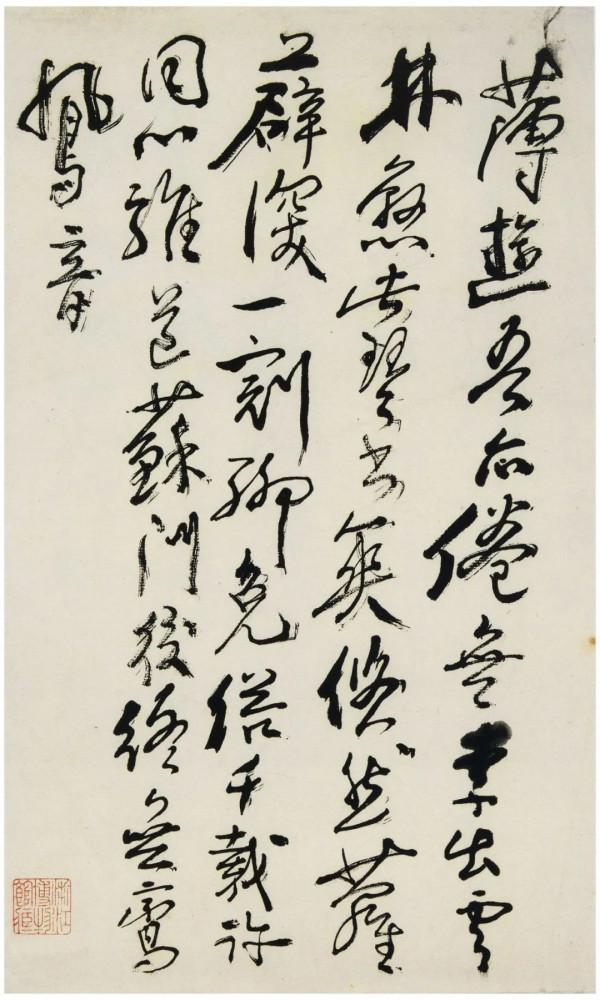

儘管黃賓虹極其重視籀篆筆法以充實“骨法用筆”的內涵來增強其形質的表現力,但對行草更著眼於與籀篆用筆相輔相成的“以盡其變”功能。他寫信給林散之說:“古畫大家全於筆墨見長,溯源籀篆,悟其虛實;參之行草,以盡其變。”體現了他從不同書體的虛實、動靜之變中抓住了彼此融會的契機。當然,在這句話中,黃賓虹倒在籀篆“折直勁迅,有如鏤鐵”的用筆之外,著眼其“端姿旁逸,兼婉潤焉”(唐 張懷瓘語)的結體特色。這些認識和實踐,無疑對繪畫表現力的車富積蓄了強大的動力。

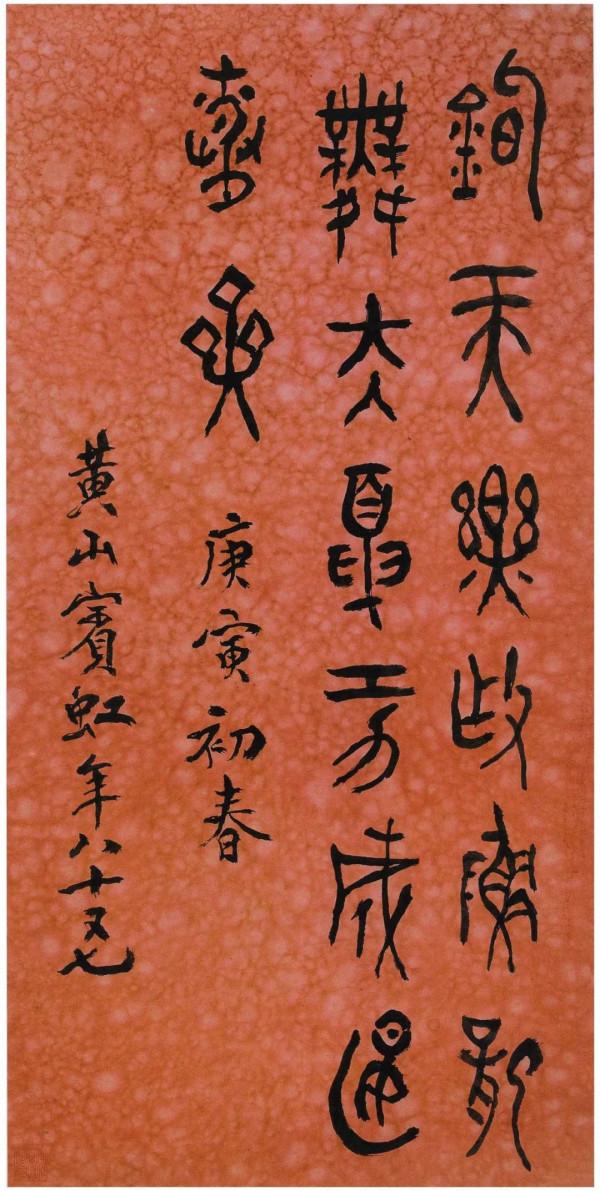

為磨礪繪畫筆墨,黃賓虹在對籀篆取法的同時,也為籀篆書體的創作別開境界,於吳昌碩、齊白石作篆雄肆、奇崛之風外,他別具清遒虛和之致。餘紹宋認為黃賓虹的籀篆“自明以來所未有,蓋善學盂鼎,而能以篆筆為篆字者也”(轉引陳尊柱語)而對於他的行草,陳尊柱認為“其狂草學懷素,亦令人之所不可及,即畫上題款之字,看之似無他奇,而安和舒適,非曾用力於二王者,不能為之”,可見他於行草的審美取向有自己的特色。他給裘柱常的信中這樣表示:“古人詩文書法中可探索者,宜在手札札記、殘篇剩簡,擇其有實學毅力,方聞博洽,合綜經史子集之哲學,與聲光電化之科學,神而明之。”他在欣賞、取法這些學養深厚的前人簡札時,一方面激賞其不為法縛的天然之趣,另一方面也可藉以擴充套件自己的學術眼光。

因此,黃賓虹對一些較為“矜持”的經典書作反倒顯得淡然。據說,黃賓虹對宋代文彥博的書法曾有取法。文彥博書風有“不甚置意,亦時有唐人風致”(宋周必大語)之特色“不甚置意”四字,幾乎也是黃賓虹行草的特色。這種純以法自我用的本色揮灑之風,用唐代孫過庭的這段話:“當緣思慮通審,志氣和平,不激不厲,而風規自遠。”移評黃賓虹的行草,似也合適。這種“不激不厲”的書寫意度,在日趨喧囂的近現代,真是難能可貴。

正是黃賓虹於籀篆及行草的長期磨礪和深入融合,才使他的畫筆擁有“平、圓、留、重、變”的功能以及“一波才動萬波隨”的生命活力。同時,墨法也相應而出,黃賓虹在給友人的信中說:“用墨之法,全視筆中而出,一筆之中,有數色之墨,一點墨之中,有乾溼互用之筆。”從而“當畫之時,有筆法、墨法、章法。處處變換,處處經意,極熟之後,理法周密,再求脫化,而後一氣呵成,才得氣韻生動。”(《與黃居素書》)墨中見筆,方見功底。浮煙漲墨,豈是墨法。

中國畫對筆墨的長期堅持,是得以雄踞世界藝術之林的重要條件。但隨著時代審美情趣和文化傳承的變化,對筆墨的認知和實踐各有特色,當然也各有得失。以繪畫表現多元化而論,畫家對中國畫的筆墨既可以堅持,也可以漠視,更可以在立足本身特殊追求的前提下,把筆墨僅僅作為合適的元素加以利用。如果過於執著於各自的理念而否定對方,是輕率而無意義的。重要的是,對明確把自己定位於中國畫的傳承和光大者而言,堅持“六法”,特別是堅持“骨法用筆”的終身磨礪,才是走向成功的重要保證。當然,在這個過程中,對傳統文化的吸收和涵泳,也是不容忽視的終身功課。“腹有詩書氣自華”,詩書雖然不能如書法那樣可以直接參與繪畫筆墨內涵的充實和表現能力的豐富,但從整體上可以提升畫家的藝術品位,其作用不容忽視。

至於中外繪畫的有機融合,還得遵照潘天壽關於“中西繪畫要拉開距離”的理念,首先對本民族的繪畫藝術有一個全面而深入的把握,才有資本與外來繪畫藝術進行有益的交流和融合。潘天壽在《國畫創新》一文中曾說:“離開中國畫的傳統技法基礎來談創新,是創不好的,即使創出了一條新路子,也絕非大路。”潘天壽正是以“一味霸悍”“強其骨”之表現手法和“北宗”畫法“南宗”化的意境追求,以及在“經營位置”方面的奇正處理,為我們提供了一箇中國畫創新的樣板。而黃賓虹卻以書畫互融、金石涵泳的深厚根基,以“五筆”“七墨”為表現手段,以“渾厚華滋”為審美理念,營造出富有民族精神的理想境界。

對於“骨法用筆”——“筆墨”——的簡要歸納,也許可以用三個階段(或者是三個程序)來表述:

一、王遜《中國美術史·謝赫的六法論》:“骨法用筆”主要的是指作為表現手段的“筆墨”效果,例如線條的運動感、節奏感和裝飾性等。這只是從物理效能的角度來肯定“線條”“應物象形”的最基本功能。對大多數中國畫家來說,也許只能滿足於這個階段的“模山範水”而難以抉出審美物件的內在精神。

二、宗白華《徐悲鴻的中國繪畫》:“筆之運用,存於一心,通於腕指,為人格直接表現之樞紐。”取得相對自由表現功能的“線條”,已開始擁有莊子所說的“乘物以遊心”的感情色彩,已非上一階段的謹於形態,石濤所說的“山川與餘神遇而跡化”的境界已漸顯現。

三、五代荊浩《筆法記》:“凡筆有四勢,謂筋肉骨氣。筆絕而不斷謂之筋,起伏成實謂之肉,生死剛正謂之骨,跡畫不敗謂之氣。”宗白華《徐悲鴻與中國繪畫》:“故書法為中國特有之高階藝術,以抽象之筆墨表現極具體之人格風度及個性情感,而其美有如音樂。”由此可知,筆墨修煉到這個境地,物理效能的“線條”就擁有了筋肉骨氣的生命內涵,進而可以生髮出對物象描繪的抽象功能。黃賓虹所拈出的“極似與極不似”的境界,即成於這個階段。這種隨機的、有意外之趣的抽象功能,與西方現代繪畫刻意變形或徹底抽象的理念和手段是大異其趣的。黃賓虹式的繪畫自由王國就此確立。

正因為看似單純的“線條”在長期而特定方法的磨礪下,居然擁有“筋肉骨氣”的生命體徵,從而使畫家得以進入“牢籠天地,彈壓山川,含吐陰陽,伸曳四時,紀綱八極,經緯六合”(《淮南子》語)的自由境界。所以黃賓虹在給朱硯英的信中多次強調:“作畫之重在有筆,筆合法,自可傳,章法無關。”“古人不能創章法而有筆法者,亦可成名,以其成名於法,筆不妄下也。”“筆最重要,有筆才能有墨,至於章法尚為易事”對此,對“經營位置”極具匠心的潘天壽也有類似的看法,他在《關於中國畫構圖》一文中說:“印使是構圖最好,用筆運墨不好,也不能成為成功的作品。”以我的理解,對筆墨修養極高的畫家來說,在並不輕視“經營位置”的同時,也許對自己筆墨運作和生髮中的意境別開,具有強烈的自信。因此,由“模山範水”到“境由心生”,只能由這樣的筆墨來作“神遇而跡化”。

事實上,具有相當獨立審美價值的筆墨,對於高素質的欣賞者來說,其主要的著眼點亦在於此。老戲迷閉著眼睛聽戲,不在於其熟稔的劇情或唱詞,圖的就是使自己能陶醉在不同流派唱腔的韻律之中。此欣賞境界與繪畫相通。

是否可以這樣理解,中國畫家若僅以“應物象形”為目標的“骨法用筆”,其筆墨的功能只能擁有物理效能上對客觀世界的記錄。而以“氣韻生動”為目標的學養和筆墨的生命化,那麼其“骨法用筆”才有可能進入“翰逸神飛”的自由王國。

對於以中國畫為事業的畫家來說,沒有人會輕視筆墨,但對其理解和把握的程度實在有天壤之別。儘管他們都學過書法,但其目的大都只是為題款而用,而毫無藉書法的磨鍊以期筆墨內涵得以昇華的願望。潘天壽在《國畫創新》中早就提醒:“書法須長期磨鍊才能有所成績,不是練幾天便能見效的。”吳冠中在《我看書法——井上有一書法集序》中回憶:“三十年代我隨潘天壽學畫,潘老師說:有天分,下功夫,學畫二十年可見成就,書法則必須三十年。”可見書法對繪畫的積極作用具有“持久戰”的性質,即使天分頗高的人,也不能指望在一朝一夕中“一超直入如來地”的。只有在只問耕耘,不問收穫的執著理念指導下的書法學習,藉以融合書畫,才有可能收到量變到質變的效果。進入筆墨的自由王國後,其樂趣是難以用科學的語言來表述的,對於知音來說,論到這個課題也只能心領神會地相視一笑。石濤有“過此關者自知”一語,即是悟道之言。

進入當代的中國畫有寬廣的胸懷,可以容納、吸收不同民族藝術的有益營養而產生可愛的變異。但對傳統中國畫在當代的發展,不管是“中體西用”還是“西體中用”,“六法”的“骨法用筆”是難以迴避的課題。正是近代大師群的崛起,“骨法用筆”方面的繼承和開拓,才造就了至今尚未被超越的高峰。

(中國美術)

文章來源於網路,原作者無法查證,版權歸原作者