來信

在一個遠離熟悉人的環境裡,自己很想交一個知心朋友,偏偏事與願違,無非是增加自己的挫敗感。所以我有點喜歡過一個人的生活了。

黑夜從白天開始

來信

您好,我是一名大一女學生。大學之前一直是獨行俠。步入大學,結識到一位同學。起初也許是因為新鮮感與好奇感聊得還行,本以為能夠收穫友誼,可當認識深了以後,我發現我竟然從她的身上看到了另一個自己,那個曾經真摯且幼稚的自己,不知怎地,我開始感到厭惡,痛惜。也有意識地與她保持一定距離,變得禮貌與客氣,或許也是因為我早已習慣獨來獨往了,友情,對我來說,就是一種奢侈。

我就是想問一下:我怎麼了?

蘇小晴

回信

黑夜從白天開始,蘇小晴,你們好。

你們的問題在我看來有相似的地方,我試著一起回答,希望能幫助到你們。

首先,習慣於獨處,絕不是一件壞事情。在獨處中,我們會更多地把注意力從外部世界轉向自己,和自己對話,把自己當作朋友,思考和從事自己真正關心和熱愛的事情,這不失為一種對抗碎片化時代的好辦法。

有段時間,我也曾有感到孤獨,無助,無人傾訴的感覺。當時正好看到一本小書《孤獨六講》,這本書的作者蔣勳先生寫道,不要想著如何消除孤獨,因為“孤獨是生命圓滿的開始,沒有與自己獨處的經驗,不會懂得和別人相處。”當時我很受啟發,不再為獨處而感到焦慮。

尋找朋友,不僅要有樂於接受他人的心態,也非常依賴機緣。這個世界這麼大,能和一個好朋友相遇,本身就是一件美妙而難得的事情。既然強求不得,就無需有挫敗感。如果你在別人的身上看到了曾經的自己,這沒有什麼不好呀。接納那個不夠成熟的自己,也是敞開心扉,接受他人的開始。

來信

我的價值觀非黑即白,無法接受和麵對灰色,可現實偏偏有很多灰色,如何自處?

卓越

回信

卓越,你好。

這個問題好難呢,我分享下自己的思考。

一是事實和價值有區分。對待已經明確的事實,應該有黑白之分,不能把失敗說成是成功,指鹿為馬,自欺欺人的行為最不可取。

但是,看待事物也需要有種認識論上的懷疑主義,因為沒有人是全知全能的,立場和視角的侷限性,讓我們看待事物的時候必然地帶著一副“有色眼鏡”。一個問題未必只有一個正確答案,而我們堅持的觀點也是在修正的過程中慢慢形成的。網路論戰上常見的“地域黑”、“性別攻擊”等攻擊性言論,往往是因為“二元論”的思維方式造成的。

二是對待自己和對待他人有區別。對自己而言,堅持自我,尤其是堅持自己認定的原則,總是難能可貴的。對待他人而言,卻不可以自己的標準來要求別人,在與人相處時留有一定的“灰度空間”,是一種基本的尊重和寬容。

這個問題真的很難,我覺得很多人都在尋找這個問題的答案,又時常因此而受挫、痛苦。也許我們不用急著下結論,“何妨吟嘯且徐行”。

值班回信|李永博

本文校對|張彥君

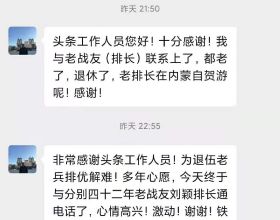

本期麥田信箱就回復到這裡,如果你有任何疑惑,生活上的,思想上的,歡迎來信~

來信地址:[email protected](就是“麥田信箱”四個字的全拼)

來信主題:閱讀、工作、生活、情感…… 只要是你想說的,任何主題都ok

回信制度:我們會在每週末,刊發大家的來信(可匿名)與我們的回信。每週由編輯部的值班編輯回信,如果你有特別“鐘意”的編輯,也可以指定特定的編輯回信唷。