時間如白駒過隙,忽然而已。驀然回首,驚鴻一瞥的是身後或淺或深或濃或淡的流年時光。

匆匆那年,我以為我早已忘卻的時光,此刻卻清晰而又平靜地款款走來。年是什麼味道?我是羞於回答這個問題的。“穿新衣,戴新帽,高高興興放鞭炮”那種歡快都是別人的事情,與我統統無關。家裡人都著急忙慌籌備過年的一切,我卻是家裡最清閒的一位。病病歪歪的瘦小沒有力氣,微微還有點近視,餃子不會包,魚不會殺,是大人忙起來覺得自己特佔地方,坐立都不知道手腳往哪兒擱。東鄰西舍,親朋好友也都是一個大寫的“忙”字。我走街串巷,從東串到西,從南串到北,大夥都認真專注地投入在年的大潮裡,沒有人搭理我,沒人顧得上瞧我一眼。於我而言,年是最最熬人的麻煩事。忙是別人的,樂也是別人的。年簡直置我千里之外。澀澀的,酸酸的還有苦苦的味道。大年初一,我賴在床上不肯起來,我不想家以外的人知道:我又懶了一年了。

十歲那年,年終於注入了我的味道。剛剛學了毛筆字的小弟興致勃勃地提議要親自書寫春聯,而且對聯也要自己編寫內容。絞盡腦汁想出一個,覺得不妥又打倒重來。直到夜幕降臨才想出絕妙又滿意的一聯。一切恍如昨日。我們小心翼翼地裁好紙,又將紙摺好九個褶印,因為我的聯十個字。內容我至今清晰地記得:“江河長長方能含珠吐繡,家舍小小也能臥虎藏龍”,橫批是“大好河山”。口氣之大呼之欲出,而且字也不是很耐看,修煉月餘的毛筆字也傷大雅,父親便命我二人講對聯貼到廂房的門上。雖然未入正室,但也算是登堂入室了。我們心裡美滋滋的。我們倆在屋內仔仔細細抹好漿糊,點著蠟燭,我小心翼翼地護著燭火,弟弟由上而下妥妥將對聯貼到門上。燭火搖曳中映出一種朝氣蓬勃的臉,忽閃的眸子明亮而堅定。不知那時小弟是否已萌生了闖天下的雄心呢。

轉眼三十載而過,人生征程業已過半。每一年每一年,年都是平靜地安然走過。我好似練就了一顆冷靜超然的心,年味總是波瀾不驚。

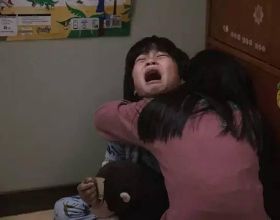

2017年,久居城市的小弟攜家帶口回到老家。爹孃接到電話,眉眼堆滿笑。每天急急忙忙往超市跑,大包小包的鮮菜果蔬運回家。鼻翼上沁出的汗珠裡都沁著喜悅。除夕夜我們一群人坐在客廳裡靜等小弟歸來。爹孃頻頻的開門關門,生怕錯過了兒子的腳步聲,他們不想愛子在寒冷中多等一秒。終於他們一家出現了。

沒等放好行李,小侄子吵吵嚷嚷要與爺爺殺上一盤。老爹三下五除二擺好棋子。年齡加起來快一百歲的爺孫倆你來我往較量起來,老父親的臉上盈蕩著從未有過的喜悅和滿足;小弟則耐心地教媽媽花式圍圍巾,媽的眼睛一刻也沒有離開過兒子的臉,嘴裡還不停的說:“看我娃瘦的!......”這一刻的溫情交流融化了城市到農村的堅冰。路不再遙遠,愛不再荒蕪。這年充盈著愛的味道,團圓的味道。一家人喜氣洋洋圍坐在圓桌旁,沒有南北差異,沒有城市與鄉村的距離。彼此血管裡流淌的汩汩熱血潑墨揮毫盡情書寫著年的圓滿。年味濃濃充斥我心,甜甜的,暖暖的。不知不覺,年不再拒我於千里之外。我心裡竊想,這樣的年年復一年那該有多好啊!

連續而來的疫情,我們的相聚不知又在何時。流年匆匆,年味的綿遠悠長,晃在人的心尖上,那將是永生揮之不去了。