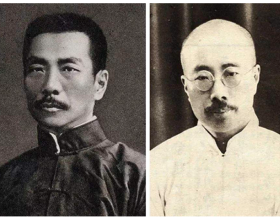

聶紺弩是我國現代散文家和雜文家,著有散文集《沉吟》、《聶紺弩散文》,雜文集《血書》、《聶紺弩雜文選》、《聶紺弩雜文集》。聶紺弩的雜文寫作有意學習魯迅的筆法,幾可達到以假亂真的地步。聶紺弩還從事舊體詩的創作,其中他寫的舊體詩《三草》深得胡喬木的讚賞,從而引發了倆人的一段交往。

1982年初夏,胡喬木得知聶紺弩原在香港野草出版社出版的舊體詩集《三草》(北荒草、贈答草、南山草),經刪訂後改題《散宜生詩》交人民文學出版社出版,遂向該社負責人韋君宜詢問,方知已經排好清樣。他翻讀後大為歎賞,想不到聶紺弩能在千難萬劫中寫出這樣震古爍今的詩篇來。隨即寫信給聶紺弩,表示要去看他。聶紺弩1957年後遭到厄運,十年浩劫中備受折磨。雖然他與胡喬木在解放初期認識,但並無私交。接到胡函,聶紺弩猜不透胡喬木看他究竟是什麼意思,便於6月8日覆信道: “綸音霄降,非想所及,人情所榮,我何能外?惡詩臆造,不堪寓目,竟遭青賞,自是異數。至雲欲覓暇下顧,聞之甚駭,豈中有非所宜言,欲加面誡乎?然近來腦力大減,不奈思索,知所止矣。 ”胡喬木收到信後,還是冒著盛暑大熱到新源裡拜訪了整年斜躺在床上的紺弩先生,不但竭力讚揚他的詩,而且誇獎他的“思想改造可得一百分” 。到此時,聶紺弩疑竇頓釋,愁雲全消。

7月14日,胡喬木提筆為((散宜生詩》寫了一篇序言。他稱讚詩集道:在我讀到他的這部舊體詩集的時候,心情很是感動和振奮。聶紺弩用詩記錄了他本人以及與他相關的一些同志20多年來真實的歷史,這段歷史是痛苦的,也是值得我們認真紀念的。作者雖然生活在難以想象的苦境中,卻從未表現頹唐悲觀,對生活始終保有樂趣甚至詼諧感,對革命前途始終抱有信心。這確實是極其難能可貴的。序言最後說:“我不是詩人或詩論家,但是熱烈希望一切舊體詩新體詩的愛好者不要忽略作者以熱血和微笑留給我們的一株奇花——它的特色也許是過去、現在、將來的詩史上獨一無二的。 ”

因為作者所寫的詩大都是格律完整的七言律詩,詩中雜用的“典故” 也很不少,所以胡喬木建議應為聶詩加註,他在序言的註釋裡寫道“為了幫助青年的讀者理解這些詩作,我盼望人民文學出版社能在再版這部詩集的時候加上一些必要這個建議,因為我一知道這部詩集將要在北京出版,它已經排好了,我僅僅來得及寫這篇短序。人民日報副刊希望轉載這篇短文,我因此就加上了這個序文中所沒有的註解。我祝願這本詩集的北京初版能早日銷完,以便出版社能早日出一種加註的新版。 ”

7月21日,聶紺弩聽說胡喬木為自己的詩集作序後,即給胡喬木寫通道謝。信中說:“頃聞人民文學出版社人言,您要為拙詩寫一序,該集正候尊序排印,想系真事。不圖暮年打油,竟逢此殊遇,真放翁所謂‘丈夫不死誰能料’ 也。唯年事既高,且復多病,朝不慮夕,深以能親見此序為快耳。 ” 胡喬木序言不久便在人民日報刊登了出來。

因胡喬木為詩集作序是7月14日,距詩集的出版期不過一二十天,當時書剛印好,正在進行裝訂,胡序的突然插入,連目錄也來不及放置。

8月2日,聶紺弩在寫給好友高旅的信中說: “胡喬木同志……此公做事負責,近對我頗好感,曾見訪一次,並自動為《三草》作序,謂其特色也許為過去現在將來詩史上獨一無二的。溢美不論,對我有此興趣。 ”

但聶紺弩對於詩集要加註解,思想上有點想不通。1982年10月25日,他給舒蕪的信中詭“喬公是註解專家,我早就不贊成,對《水滸》之類,我就主張不注,他硬要注,我要注少,他要注多,誰聽我的?尤其是詩,有一兩個真正讀者能看懂了,會心一笑,已為極境。何必硬要人懂,硬要人讀?曾有什麼詩什麼會之類來要詩,並要交待清楚,我實感作詩就是犯案,注詩就是破案或揭發什麼的。世人以紗帽為馬首,周汝昌先生已有詩來述讀《三草》後如何如何了。像你舉的幾個喬序讀者,我還未見。另外,《三草》是青年必讀書麼?”

舒蕪沒有想到關於聶詩註解,詩人自己競如此強烈反對。1983年2月6日,聶紺弩又給舒蕪去信,對出注本表示反對。

1983年9月29日,聶紺弩為此事第三次給舒蕪去信“拙詩加註,我本無此意,能有一二讀者真能會心一笑,且非初望所見。何必如青年必讀書或某種教科書,硬塞與人,惟恐其不解乎。且有這一面必有那一面,本來與世無爭,是後世將與我爭矣,前途茫茫!喬序發表後,已有朱正和郭雋傑先生先後請任是事,郭且雲有靠山,即冬郎與君,是亦可怕,竟結黨營詩矣。此事只有兩種作法:1、我的書,再版時請人略注;2、註釋家自注此書,與我無涉,連我原作稿費,也拱手讓之,如從來箋註之例。我將採後一辦法。但將盡量往後拖,拖過一兩年再說。喬公本雲要等印出者讀完。 ”

但因這些想法聶紺弩從未與胡喬木談過,所以註釋本的工作繼續進行著。信中所說郭雋傑為我國著名文學家陳邇冬先生之女婿。冬郎,即陳邇冬。因朱正去談在先,所以聶詩的第一個注者是朱正。1985年7月, 《散宜生詩》(增訂、註釋本)由人民文學出版社出版,朱正同志為本書註釋390條,作者自注40餘條。雖然這是聶信中說的他不想採用的第一法,但詩人能看見自己的詩的箋註本出版,畢竟還是從古未有之例。聶紺弩在《後記》中說: “古人哪怕是李白、杜甫,他們的詩都是身後別人替他們蒐集的,都是抄本;印刷、箋註就更後了。時代多麼不同呵,我的這幾首歪詩,談得上什麼呢,卻讓我及身看到它們的印本、注本,甚至還是‘朱注’ (算不算典故?)” 。由此可見,聶紺弩最後還是高興的。他還在《後記》中特意感謝胡喬木同志的序言和加註的提議。

有了這次交往後,胡喬木與聶紺弩的關係更加密切。當胡喬木得知聶紺弩體弱多病,身邊無兒無女,老伴周穎身體不好,生活中困難很多時,他就透過有關方面,把聶紺弩的一個侄女從河北老家遷入北京,幫助照顧兩位老人的生活起居。

聶紺弩身患重病時,胡喬木還讓秘書向周穎要來聶紺弩的病歷,並派人買了各種好藥給聶送去。

這種親密的交往一直延續到聶紺弩去世。(武在平)