對於俄羅斯而言,中亞的重要性不言而喻。

在彼得大帝時期,沙俄就一直都在對外擴張,沙俄作為一個陸權國家,他們最缺乏的就是出海口,為了獲得出海口,沙俄只能透過擴張來獲取。

彼得大帝深知沙俄被處處圍堵局面,要想發揮更大的影響力必須要藉助海洋,可是沙俄地域面積遼闊,卻恰恰沒有理想的出海口,這就像一隻巨熊被困在林子裡,始終找不到出路。這也是為何彼得大帝在有生之年一直致力於擴張,其目的就是為了找到出海口,只是很遺憾,彼得大帝雖然讓沙俄強大了很多,但是始終未能打通連線海洋的通道。

在彼得大帝臨終之際,他把一生未曾完成的事業以遺囑的形式留給後人,其中最主要的就是詳細規劃了沙俄以後的三條擴張路線:

第一條是從黑海經過土耳其博斯普魯斯海峽到地中海,再經蘇伊士運河進入紅海;第二條是從南高加索地區經伊朗地區到達波斯灣;第三條是從中亞地區南下,經阿富汗、北印度,進入印度洋和阿拉伯海。

可以說,彼得大帝規劃的這三條擴張路線在後來深刻的影響著沙俄的走向。沙俄後來的統治者也前仆後繼,沿著這三條路線進行擴張,這也進一步擴大了沙俄的領土範圍,只是他們卻依然未能實現順利抵達地中海、波斯灣、印度洋的願望。

其中,為了能夠順利進入地中海,沙俄與土耳其雙方甚至展開了10次“俄土戰爭”,只因從黑海通往地中海的博斯普魯斯海峽始終掌握在土耳其手中,時至今日,土耳其依然藉助博斯普魯斯海峽卡著俄羅斯,使其格外難受。

沙俄在擴張過程中不僅與土耳其展開曠日持久的交鋒,實際上英法等國家也都對其感到憂心,在1853年,英法等國聯軍與沙俄在克里米亞展開較量,這是為了爭奪近東統治權的戰爭,最終,戰爭以沙俄的落敗而結束,戰敗的沙俄被迫同意黑海中立化,不得在黑海保留艦隊和設立軍事要塞,直到1871年,沙俄在黑海的限制條件才被取消。

在經歷了克里米亞戰爭的失利之後,沙俄憋著一肚子氣,既然在黑海這條道暫時行不通,那就調整方向,在中亞地區重新開啟局面。

於是在19世紀60年代,沙俄就暗下定決心,不顧一切要佔領中亞各國,打通進入印度的道路,然後以此來進入印度洋!到了19世紀70年代,沙俄已經陸續征服了整個中亞地區。

一

1885年,沙俄在佔領了中亞各國之後,就把勢力範圍繼續向南推進,直到阿富汗邊界附近,隨後就停止前進。

沙俄之所以沒有繼續南下,歸根到底是此時英國已經先下手為強,他們以英屬印度為跳板,在1879年就發動了第二次入侵阿富汗戰爭,並且很快佔領了阿富汗的大塊土地,實際上,此時阿富汗也向沙俄求助,但是沙俄並未理會,主要的原因就是沙俄依然將戰略重心放在歐洲,他們不願在地勢複雜的阿富汗與英國發生戰爭。這樣一來,阿富汗就被英國所侵略,只是阿富汗素來都有“帝國墳場”的稱號,他們藉助異常複雜的地形對英國人展開反擊,也讓英國人飽受痛苦。

當然,沙俄之所以在阿富汗邊境停下,未再繼續南下,其實有兩方面的因素:一方面是阿富汗地勢太過複雜,沙俄不見得能夠完全掌控,另一方面是英國已經徹底佔據著南亞次大陸,沙俄要想繼續南下進入印度洋,勢必要過英國這一關。而沙俄此時在中亞的地位還未穩固,不像英國在南亞次大陸的影響力根深蒂固,如果雙方徹底撕破臉,在阿富汗地區展開殊死搏鬥,沙俄的勝算並不大。所以,從長遠來看,沙俄只能在阿富汗北邊停下腳步,放棄了繼續南下的計劃。

沙俄雖然未能開啟經過印度進入印度洋的通道,但是他們依然控制了中亞地區,這也讓他們的實力進一步增強,甚至引發歐洲地緣政治力量的重組。而英國也不得不北上,以印度為基地,介入中亞的博弈。

在“十月革命”之後,蘇俄取代了沙俄,依然掌控著中亞地區,而在隨後的蘇聯時期,中亞五國也成為蘇聯的加盟國。

其實,在沙俄時期,中亞地區堪稱他們的殖民地,而到了蘇聯時期,中亞地區的價值又有所不同。因為此時蘇聯將中亞地區當作自己的後方研發基地。

二戰結束之後,美蘇爭霸的趨勢越發明顯,為了搶奪地盤,美蘇在亞洲展開較量,進而相繼爆發了朝鮮戰爭和越南戰爭,實際上,這只是美蘇爭霸的區域性較量,而他們最主要的戰場還是在歐洲。於是在東歐,蘇聯佈置大量的軍隊與北約進行對峙,並且大搞軍備競賽,雙方都試圖讓對方屈服。實際上,這種強硬的較量對蘇聯是極為不利的,蘇聯的出海口始終缺乏,為了遏制蘇聯,北約不惜拉攏土耳其入夥,使得蘇聯進入地中海的通道被西方國家狠狠捏在手中,對此蘇聯也是難以破局。

沒有海上通道,這讓蘇聯如同一隻困獸,很難透過國際貿易改善國內的經濟局面,使得蘇聯國內的經濟完全得靠石油支撐,再加上他們對其他國家的扶持,如越南,印度等國,這也耗去了他們大量的財力。在70年代得益於國際油價上漲,蘇聯賺取大量的外匯,這讓他們的實力大增,而美國陷入越南戰爭,國內經濟疲軟,所以這一時期蘇聯處於主動的局面。但是進入80年代,油價下跌,蘇聯經濟狀況急劇惡化,再加上軍備競賽如同一個無底洞,這徹底讓蘇聯經再難以支撐其野心,蘇聯的解體就已經成為必然。

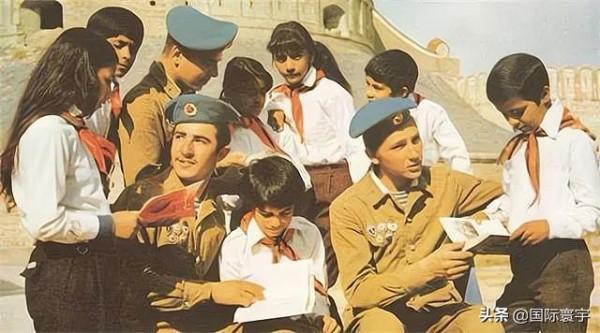

當然,在蘇聯與美國搞軍備競賽之時,蘇聯把強有力的軍事力量部署在東歐,而大型的科研機構需要有地方安置,蘇聯雖然地域遼闊,可是西伯利亞的嚴寒並不適合發展,而歐洲始終處於緊張的態勢,於是蘇聯就想到中亞地區。在整個蘇聯時期,中亞地區包攬了蘇聯80%的導彈以及航天裝置的製造研發。蘇聯在中亞建起了一座座衛星發射場和導彈靶場,蘇聯的這一舉措也讓中亞五國成為蘇聯版圖中密不可分的一部分。

二

蘇聯在將導彈和航天裝置安置在中亞地區,這也促使了中亞地區的發展。畢竟這也意味著將有大量的科研技術人員以及軍隊進駐,從而奠定了中亞崛起的基礎。

隨著蘇聯對中亞地區的重視,本來發展極為落後的中亞也順理成章得到了蘇聯的補助,當然這也是蘇聯從東歐相對發達的加盟國的財政收入中拿出來的,特別是波羅的海三國,只是蘇聯這種舉動也引發波羅的海三國的不滿。在他們看來,蘇聯是犧牲他們的利益來救濟落後的地區,這也加劇了他們想要脫離蘇聯的想法,這也是為何後來波羅的海三國一直堅決脫離蘇聯的一方面原因。

既然蘇聯願意對中亞輸血,那麼中亞五國也就心安理得享受著蘇聯帶來的利好,只是這也讓他們形成了對蘇聯的全方位依賴,在蘇聯解體之際他們徹底失了方向,甚至不願接受蘇聯的解體。

1979年,蘇聯入侵阿富汗,長達10年的戰爭也徹底拖垮了經濟困頓的蘇聯,而在這一時期,中亞地區的重要性卻尤為突出,畢竟中亞五國緊挨著阿富汗,於是中亞地區就成為蘇聯入侵阿富汗的補給站,蘇聯不僅在中亞軍區修建了大量的機場、兵營,還在蘇阿邊境地區,建立完善的邊防設施和補給中心。

可以說,在上世紀80年代,蘇聯在中亞的軍事力量達到巔峰,蘇聯直接部署了6個陸軍師、3個航空兵師、5個航空兵團和2個防空兵師,共計40萬的部隊。直到蘇聯解體前夕,這些部隊才從中亞五國撤離。

雖然這一時期,中亞依賴著蘇聯,經濟發展還算不差,但是正是完全依賴於蘇聯,使得中亞地區的發展過於單一,這種局面讓他們在蘇聯解體之後面臨著嚴重的經濟困境。

1991年12月,蘇聯大廈轟然倒塌,隨後中亞五國相繼獨立,出於對蘇聯依賴很強,在蘇聯解體之後,他們與俄羅斯的關係也極為密切。

畢竟在中亞地區,蘇聯留下了大量的核彈頭以及其他的裝備,但是中亞五國完全缺乏自主研發和發展的能力,於是他們就將這些裝備一方面交給俄羅斯,換取俄羅斯的經濟援助,只是當時俄羅斯的經濟狀況也格外糟糕,所以俄羅斯也沒有完全收回這些裝備;另一方面就是將這些裝備直接銷燬,畢竟他們也沒有研發的技術和能力,在他們看來,留著這些裝備極有可能引火燒身。

俄羅斯在繼承蘇聯的家底之後,也成為西方國家的眼中釘肉中刺,他們圍堵俄羅斯的力度不亞於當初圍堵蘇聯,這也讓俄羅斯在歐洲的實力範圍不斷收縮。隨著北約的東擴,不僅波羅的海三國徹底投靠西方國家,就連烏克蘭都一直搖擺不定,而烏克蘭也是俄羅斯的底線,這是俄羅斯不容有失的西邊屏障,所以在北約東擴的過程中,俄羅斯一直處於被動,在西邊的勢力範圍銳減。

但是,俄羅斯始終沒有放棄過高加索地區和中亞地區,畢竟這是俄羅斯的南下的通道,於是俄羅斯也與中亞保持著密切的聯絡,其實中亞五國對俄羅斯也有一定的依賴,畢竟當初蘇聯給中亞五國帶來的影響是很深刻的,特別是在工業體系方面,他們全部採用的是蘇聯的那一套,隨著蘇聯的解體,他們工業要想正常運轉還得指望著俄羅斯。這就造成了中亞地區與俄羅斯存在一定的捆綁關係,而俄羅斯也藉此機會加大對中亞地區的影響。

特別是中亞地區最有影響力的國家哈薩克,在納扎爾巴耶夫的領導下,也與俄羅斯一直保持緊密的外交關係,這也進一步促使了俄羅斯在中亞地區的影響力。

三

俄羅斯之所以看重中亞地區,也是從戰略上考慮,畢竟中亞地區在整個亞洲都具有突出的戰略作用:

首先,中亞地區在地緣上擁有特殊的意義。

中亞地區東靠中國,南邊是阿富汗和伊朗,北邊是俄羅斯,可以說中亞周邊的任何一個國家都在世界上具有相當影響力。

阿富汗可謂整個亞洲的中心位置,又有“帝國墳場”之稱,曾經的蘇聯美國都在這裡栽了大跟頭,這也說明這裡的重要性。但是,俄羅斯在中亞具備影響力之後,就可以加大對阿富汗影響,然後聯合伊朗。

實際上,伊朗與俄羅斯的關係也不一般,畢竟俄羅斯和伊朗都是抗衡美國最堅決的國家,伊朗之所以能夠讓美國的“中東戰略”破產,背後很大程度上有俄羅斯的支援。而俄羅斯藉助在中亞地區的影響力,然後可以將伊朗和阿富汗連成一片,這完全可以逐步改變中東的局面,也可以讓美國在中東的勢力範圍被逐漸削弱。

中亞地區的東邊就是中國,這是一個不斷崛起的大國,近年來中國推行“一帶一路”,而中亞地區在古代就是絲綢之路的通道,於是中國這一戰略也可以促使這一區域的發展。隨著中俄關系的加強,在未來完全可以以中亞為中心,建立一個輻射周邊的歐亞經濟板塊,範圍可以擴大到伊朗阿富汗還有巴基斯坦,這必然會讓美國極為忌憚。

另外,中亞也是俄羅斯南邊的一道屏障。

在蘇聯解體之後,俄羅斯就主導著建立“集體安全條約組織”,目前成員有俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克和亞美尼亞。俄羅斯基本將中亞地區的國防安全問題也納入自己的名下,主要也是因為中亞一旦不穩定,對俄羅斯也就存在著威脅。像剛不久,哈薩克爆發暴亂,俄羅斯迅速反應,穩定了哈薩克的局勢,畢竟中亞地區也是西方國家妄圖插手之地,一旦這裡成為西方國家的勢力範圍,俄羅斯也面臨極大的威脅。

所以,在俄羅斯眼中,中亞是不容有失的,西方國家無孔不入,處處製造紛爭,而烏克蘭問題又牽制了俄羅斯大量的精力,這種局面下,俄羅斯也絕不可能讓自己後方被美國突圍。

四

隨著烏克蘭問題局勢的複雜化,俄羅斯與美國的較量已經進入白熱化,前不久俄羅斯還對美國進一步施壓,不僅陳兵十多萬在俄軍邊境,直接要求北約停止東擴。

俄羅斯的施壓也讓美國感到棘手,畢竟俄羅斯真的是會來硬的,俄羅斯真要是對烏克蘭用兵,北約還真不見得敢參與,像2008年8月,北約攛掇喬治亞出兵南奧塞梯,徹底激怒了俄羅斯,隨即俄羅斯強勢反擊,直接將喬治亞打得找不著北,而之前一直承諾給喬治亞撐腰的北約,卻徹底隱身了。所以說,即便是烏克蘭爆發戰爭,北約估計也不會插手。

既然在烏克蘭問題上,俄羅斯的施壓讓美國有些下不了臺,美國就想著轉移戰場,於是他們就在哈薩克輸出“顏色革命”,利用哈薩克國內的矛盾製造暴亂,而哈薩克總統託卡耶夫立即求助普京,普京在應對“顏色革命”方面還是輕車熟路,很快就穩定了哈薩克的局面。

雖然美國妄圖讓俄羅斯陷入兩面作戰的局面,從而讓烏克蘭局勢暫時得以緩解,但是哈薩克這一暴亂又徹底讓中亞國家認識到俄羅斯的重要性,如果失去了俄羅斯的庇護,西方國家必然會讓他們陷入混亂。所以,這也必然讓中亞五國進一步與俄羅斯關係的繫結。

雖然俄羅斯一直被西方國家所制裁,但是俄羅斯並未因為西方國家的制裁而倒下,實際上,俄羅斯也是左支右絀,畢竟俄羅斯也是依賴石油出口,即便是背後有中國的鼎力相助,但是俄羅斯還是有自己的考量,他們也明白經濟發展的重要性。

俄羅斯在軍事方面的實力有目共睹,但是近年來也加強在經濟上的部署,像“俄白一體化”的推進對於俄羅斯和白俄羅斯都是有利的,而且俄羅斯絕不甘於只是限於白俄羅斯,他們肯定想要擴大範圍,其中中亞五國他們肯定會有所考慮,如果將中亞五國拉進一體化,這對於俄羅斯的經濟發展也會有促進作用。

只能說,現階段大國在歐亞地區的競爭也愈發突出,這種背景下,俄羅斯對於“一體化”程序就有更大的期待。既然俄羅斯與白俄羅斯邁開第一步,那麼接下來就是他們擴大規模的時候,若是這種規模不斷擴大,雖然不至於達到歐盟這種影響力,但是在面對西方制裁上,俄羅斯就完全不用擔心。

當然,以美國為首的西方制裁在短期內是難以解除的,俄羅斯要想推進歐亞地區一體化,勢必還需要中國的幫助,畢竟在發展經濟方面,中國可是很有一套。而中俄作為兩個全球性大國,合作必然是共贏,即便是在俄羅斯的老地盤中亞地區,他們也支援中國在這一地區的投資,這也是為了促進歐亞經濟大版塊的形成。

所以,中亞必然是俄羅斯經濟範圍一體化程序的第二步,無論烏克蘭問題是否能在短期內解決,俄羅斯都會加大對中亞地區一體化程序的推進。

堅持原創,我是國際寰宇,歡迎關注!