2011年的一天,川陝革命根據地紅軍烈士陵園迎來了一位老人。這位老人頭髮已經花白,眼睛也早已渾濁,可當他隨著陵園負責人走到一座墓碑前,在看清楚墓碑上的字時,他的眼中瞬間充滿了淚水,低聲哭泣起來。

其實這一幕在這座陵園內並不少見,幾乎每天都會發生。因為川陝革命根據地紅軍烈士陵園內沉睡著25000多名紅軍烈士,他們的家人總會時不時地來祭拜他們,也有還不知道親人沉睡在何處的百姓們來到這座陵園內,他們不肯放過任何一絲能找到家人的希望。

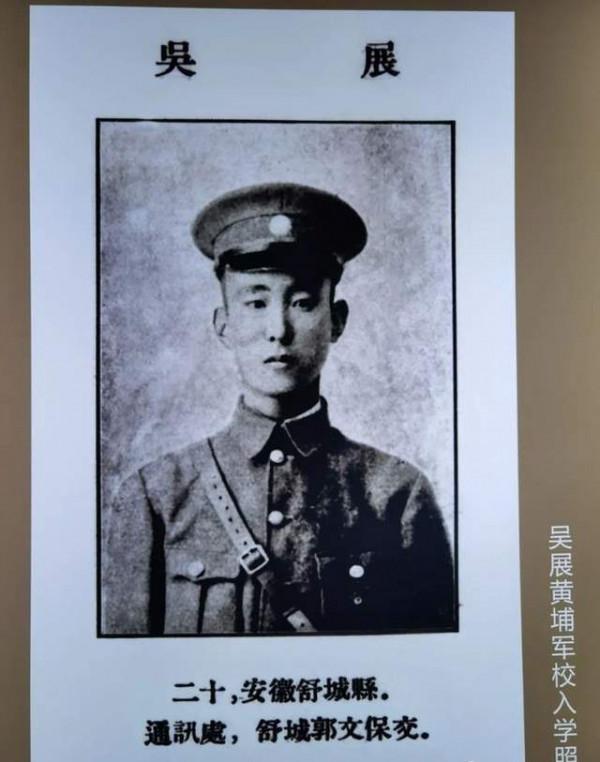

可特殊的就是,這位83歲的老人撫摸著這座墓碑,深情地說:“父親,我是宜兒啊!”這句話讓和老人一起來的人潸然淚下。鏡頭一轉,我們看到這座墓碑上寫著“吳展烈士之墓”。接下來我們就來了解一下烈士吳展吧!

一、家庭富裕,成為黃埔軍校一期生

吳展出生於1899年6月,安徽省舒城縣闕店鄉人,原名昌鵬。家庭較為富裕,既是當地地主又是名門大家。吳展是父母孕育的第五個孩子。

因吳展家中富裕,從小就去村子裡的私塾唸書,且因他天資聰穎又勤奮好學,成績十分優秀,經常受到私塾老師的誇讚。先生看吳展熱愛學習,就經常教他一些課本上沒有的知識,這給吳展打下了一個很好的知識底子。靠著這些知識,他順利考上了舒城縣第二高階小學。

小學裡的教員很多都是同盟會會員,因此他們在教學時,經常會給同學們講述一些進步思想,吳展也因此受到了進步思想的薰陶。他經常在校刊《桃溪浪》上發表一些帶有進步思想的文章,這得到了老師們的讚賞,因此在課堂上經常公開表揚吳展。

從小學畢業後,吳展以優異的成績考上了安徽省立第一中學。他家境富裕,但生活卻十分簡樸,且在學習方面十分用功,成績非常優秀。平時吳展沉默寡言,一心徜徉在知識的海洋,可每當到回答問題或是對某件事發表意見時,他又能侃侃而談。

若是遇上同學需要幫助,他也會積極幫助同學,因此同學們都對吳展非常崇敬,經常暗自稱他為“學長”。吳展的進步思想在這裡又得到了昇華,那時許多進步書刊如《新青年》《嚮導》等都在學生中流傳著,吳展也因此知道了這些進步書刊。

他深受書刊內容的啟發,積極參加各種進步活動,如抵制日貨、反對軍閥等。畢業後,吳展23歲,家人覺得吳展到了該成家的年紀,就為他介紹了同樣是名門出身的朱淑德給他做妻子。吳展因接觸了進步思想,對這種包辦婚姻十分牴觸,可耐不住父母的勸解,只能接受。

舒城幾戶鄉紳因聽聞吳展的成績十分優秀,且又成功從高校畢業,就想讓吳展為他們的孩子教學,並給出了每年60塊銀元的工錢,這個工錢在當時已經算是很高了。不過吳展並不心動,他以“道不同不相為謀”的理由拒絕了這幾位鄉紳的請求。

這些鄉紳因此記恨上了吳展,經常給他使小絆子,幸而吳展有家人護著,這才沒受到實質性的傷害。這一次,吳展萌生了離開家去參與革命的想法,可苦於報國無門。

時間來到1924年,吳展聽說孫中山先生在廣州創辦了一所黃埔軍校,他意識到自己的機會來了,可他想家人不會同意他去黃埔軍校唸書,因此只能悄悄離開。他先是向一位農民借了4塊銀元,之後又給父母以及懷孕的朱淑德留下了一封書信,就連夜踏上了去廣州的路。

來到廣州後,吳展終於找到了黃埔軍校的地點。進入黃埔軍校前是要接受測驗的,吳展以極高的知識水平順利通過了考試,成為了黃埔軍校第一期學生。

黃埔軍校人才濟濟,許多報國無門的優秀學生都進入了黃埔軍校,吳展再努力,也有人比他更努力,他在這批學員中不算特別優秀,但也絕不算差生,他還是以較好的名次從這所學校畢業。畢業後,吳展留校擔任特務營營長。

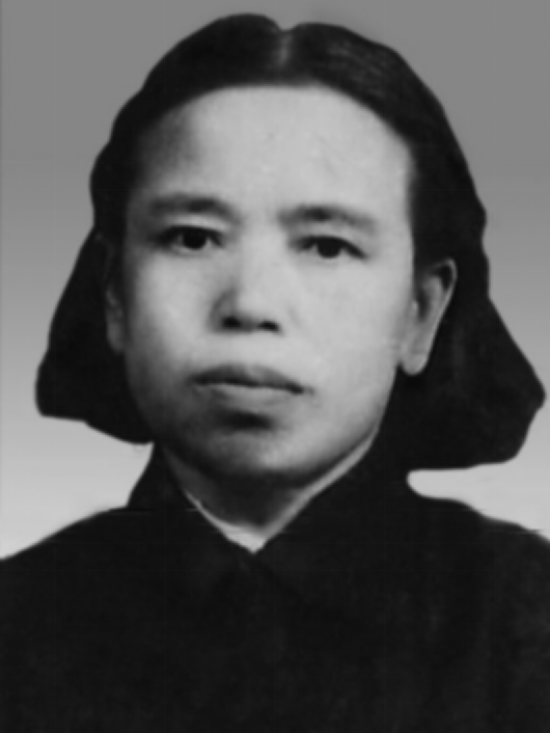

二、參加革命,認識革命伴侶彭鏡秋

1925年,陳炯明叛亂,以葉劍英為首、黃埔軍校學生為主要勢力的教導團,成功將陳炯明叛亂的事情解決了。而吳展也在其中,這是他第一次真正上戰場,他的內心十分激動,特別是在戰鬥勝利後,內心的豪情壯志更是勢不可擋。

黃埔軍校政治科在不久後遷到了武漢,成立了黃埔軍校武漢分校,而吳展就在校內擔任四隊隊長,從事對學生進行軍事訓練的工作。也是在這個分校,黃埔軍校首次招收了第一批女學生,此後更是為國家培養出了無數優秀的女軍官,其中吳展的革命伴侶彭鏡秋,就是黃埔軍校武漢分校第六期學員。

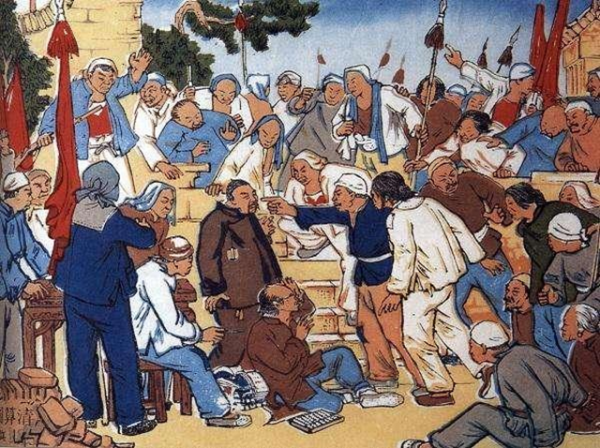

在崗期間,吳展對工作認真負責,一絲不苟,對學生要求嚴格。對他而言,若在校內不對學生嚴格,那就是對他們的以後不負責任。不僅如此,他還經常帶學生去參加一些社會活動,如武漢人民收回英租界的鬥爭,他覺得讓學生實際體會一下人民的鬥爭,能給學生以後的發展帶來益處。

1927年,中國共產黨發動了南昌起義。起義前,黃埔軍校武漢分校也派人準備參加南昌起義,吳展就在這批派去的人中。可從武漢到九江時,卻被張發奎給繳械了。後葉劍英建議將 這支隊伍改為第二方面軍教導團,張發奎在仔細思考過後同意了。

這支部隊這才得以繼續南下,可南昌起義已經結束了,教導團只能繼續南下,等待命令。來到廣州後,在廣州黃埔軍校校內的軍官沒有多少,為了充實革命力量,吳展被調為了廣州黃埔軍校補充營營長。

後黨組織準備舉行廣州起義,可計劃洩密,只能提前,而吳展未提前得到訊息,而是在廣州起義進行後才得到訊息。正巧此時他聽說張太雷不幸犧牲,而他領導下的教導團也退出了廣州,向花縣撤退。經過考慮,他趕緊帶著補充營前往花縣,

前進過程中,吳展率領的補充營也遭遇了敵襲,他們一邊與敵軍進行戰鬥,一邊前進,終於到達了花縣,成功與此地的教導團相遇。後來,教導團與補充營一起被編為了紅四師,吳展擔任十團參謀長。

紅四師後來繼續朝廣東海陸豐前進,在這途中,吳展接受了更加先進的革命思想,並對革命隊伍更有信心,因此他加入了中國共產黨。1928年,紅四師終於抵達海陸豐,中共東江特委表現出了自己的熱情,吳展在此後也被調為海陸豐蘇維埃工農民主政府委員。

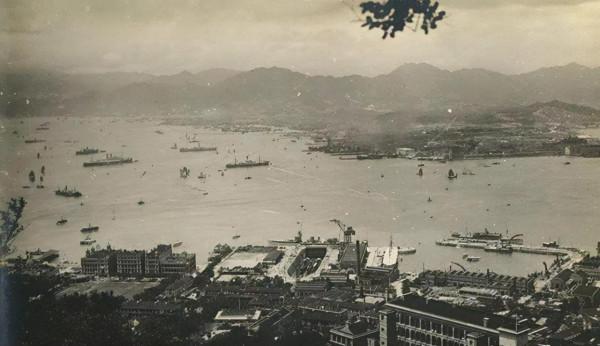

可後來,海陸豐革命失敗,革命隊伍只能從海陸豐撤退,前往其他地區進行革命活動。隊伍內的軍備力量逐漸減弱,經過黨組織討論,他們決定將此隊伍分批轉移,以儲存革命主要力量,而吳展等人就在這時被轉移到了香港。

到達香港後,吳展就與和他一起到達香港的彭鏡秋結成了革命伴侶,兩人在上海度過了一段較為安逸的時光。吳展還將彭鏡秋帶回了老家,讓家人認識了她。

1931年,紅一軍和紅十五軍被合編為紅四軍,並下設兩個師(第十、第十一師)和一個獨立團,而吳展就被任命為了紅四軍第十師參謀長,並被黨組織派去了鄂豫皖革命根據地,而他的妻子則留在了上海。

三、生死離別,吳展被殺害

此時的吳展與彭鏡秋已經有了兩個孩子,一兒一女。吳展萬般不捨,畢竟此去不知何時才能再與妻兒見面,甚至這一次還會是最後一次見面。

在離別的前幾天,吳展抱著年僅3歲的兒子吳方宜,說:“宜兒啊,父親過幾天要出一趟門,你在家要好好聽母親的話,不要不乖。母親很忙,不要經常惹母親生氣,知道嗎?”吳方宜與別家小孩不同,他開口較晚,這時還不會說話,就睜著水汪汪的眼睛一直看著父親。

看著孩子純淨的眼眸,吳展哭了出來,他抱著孩子一直哭泣,一直想讓孩子叫他一聲父親。他說:“宜兒啊,你叫我一聲父親好嗎?”可是孩子只是看著父親不知所措,不知自己的父親為何哭泣,宜兒的眼裡也漸漸充滿了淚水。

看著孩子快要哭出來了,吳展趕緊擦掉眼中的淚水以及臉上的淚痕,安慰地說著:“宜兒乖哦,不哭啊,不會說話就慢慢來。父親剛剛只是太激動了,沒事的。”

幾天後,吳展前往了鄂豫皖革命根據地,在這裡,他與部隊經歷了數次戰鬥,都獲得了勝利。可在鄂豫皖革命根據地因數次戰鬥而變得愈發強大時,部隊裡卻出現了問題。

1933年,當吳展隨部隊在四川通江建立川陝革命根據地時,還是被叛徒抓住了,並無情將 他殺害了。而此時遠在上海的彭鏡秋並不知道這個訊息,她也正處於危險當中。

因叛徒出賣,位於上海的大部分黨內人員都撤離了,可彭鏡秋仍堅持留在上海,畢竟自己的一雙兒女經不起長途跋涉。彭鏡秋自身的薪資不高,她與一雙兒女過得十分困難,可她從不願將這個訊息告訴黨組織,不想麻煩黨組織。

某天,她的女兒生病了,那天她正巧做任務去了,等她回來時,她看到女兒那與丈夫極為相似的面容嘴唇泛白,奄奄一息躺在床上。她趕緊拿出家中的錢財帶著女兒去治病,來到附近的醫院後,高昂的治療費用壓垮了彭鏡秋,她只能抱著女兒又回到了住處。

彭鏡秋看著女兒在她懷中漸漸死去,她的淚水早已流乾,眼神已經呆滯,整個人看似安靜卻幾近瘋狂。突然,她聽到了一聲“媽媽”,彭鏡秋眼中的神采漸漸恢復,她機械地轉頭,眼中倒映著自己兒子擔憂的眼神。她內心想著:“對啊,我還有宜兒,我不能這樣下去。”

彭鏡秋抬起手撫摸兒子頭,安慰他。在將女兒的後事處理好後,她又開始從事革命活動。在1934年因叛徒出賣被關進了監獄,兒子也隨她被關進監獄。監獄的環境很差,陰冷又潮溼,吳方宜身上出現了溼疹甚至還有疥瘡。飲食也不好,兒子身上全是骨頭。

為了自己的孩子,彭鏡秋只能託人從監獄寄了一封信給遠在舒城的吳展他大哥。大哥收到信後,趕緊來到母子被關押的監獄,接回吳方宜。大哥本想將吳方宜寄在朱淑德的名下,可朱淑德自身難保,她的生活也十分困難,已經無錢來供養吳方宜了。

可吳方宜還年幼,總不能無人照顧,吳家幾兄弟商量後,就將吳方宜過繼給了吳展的三哥,並將這個訊息託人告訴了還在監獄的彭鏡秋。彭鏡秋得知訊息後,心中的大石頭終於放下。她在監獄中一直待到了1937年,才被組織救出。被組織救出後,彭鏡秋才得知了自己丈夫已經死亡的訊息,她悲痛欲絕。

四、苦找數十年,親人終找到吳展墓

黨組織在營救出彭鏡秋的後一年,就將她派往了延安保育小學,擔任裡面黨支部書記一職。這所學校內大多學生都是烈士遺孤,以及革命戰士的後代。在位期間,她傾盡自身心血,想將這些學生培養成才。

黨組織見她工作認真負責,就將她調到了陝甘寧邊區,擔任婦聯秘書長,之後更是將她從延安調到了東北松江省(松江省於1954年被併入了黑龍江省),擔任松江省第一軍區醫院政委,此後,她的職位又從醫院政委調到了松江省婦委書記、婦聯主任。

在此期間,彭鏡秋沒有見過自己孩子一面,她想著等革命勝利了再與孩子見面。可遠在舒城的吳方宜並不這麼覺得,他在自己的三伯家住了14年,三伯家雖因打擊地主的活動遭到了一些磨難,但好在家底豐厚,因此並未受到重創。

可隨著吳方宜漸漸長大,他無比想念母親,被送來三伯家時他已記事,他一直記得母親的模樣。在三伯家雖衣食無憂,可三伯一家給不了吳方宜想要的母子親情。每當看到三伯一家其樂融融的模樣,他內心想去尋找自己母親的想法就如雜草一般瘋長。

1949年,經過多方調查,吳方宜終於確定了母親的位置,這時他再也忍受不了,他與三伯說:“三伯,我現在長大了,想去找我的母親。”三伯其實早就知道侄子想去尋母,他也知道吳方宜在打探彭鏡秋的訊息,聽到這話後,他說:“想去就去吧,記得帶上些銀錢。”

與三伯辭別後,吳方宜就來到了松江省。吳方宜在來到松江省後,先住在了松江省的一家旅館內,他想以最佳的精神面貌與母親見面。在休息了一晚,且打理了頭髮,換上了新衣後,他來到了松江省婦聯主任的辦公室前,深吸一口氣,他敲響了婦聯主任辦公室的門。

進入辦公室,吳方宜看到的是一位正在辦公桌前努力工作的女性,眉頭皺著,彷彿在思考著什麼。看著看著,吳方宜的眼淚就掉了下來。彭鏡秋看到一位成年男性對著自己哭泣感到很奇怪,不過她還是詢問了一句:“同志,你怎麼了?有什麼煩心事可以與我說。”

只聽他說:“母親,我是宜兒啊!”聽到這句話,彭鏡秋的瞳孔瞬間縮小,她趕緊站起身,不可置信地說道:“你...你是宜兒,我的宜兒?”吳方宜點頭,說:“母親,我是宜兒,我是你的宜兒啊!”母子兩人的相見是幸福的,流下的淚也是幸福的眼淚。

可當吳方宜詢問父親的位置時,彭鏡秋哭得更加厲害了,她對吳方宜說:“你的父親犧牲了。”吳方宜又問自己父親墓碑的位置,彭鏡秋只是搖搖頭說自己也不知道,且尋找了許久都沒找到。此後,吳方宜就一直託人尋找自己父親吳展的訊息,而彭鏡秋這邊也在託人尋找。

彭鏡秋曾於1983年收到了一張吳展的烈士證書,可這張證書上還是沒有寫明吳展的犧牲地以及墓碑所在地。

直到2001年,彭鏡秋病逝了,她還是沒找到吳展的墓碑。在死前,她緊緊握著兒子的手,說:“宜兒啊,你一定要找到你父親的墓地啊,他還沒親耳聽你叫他一聲父親呢!”沒找到吳展的墓地成了彭鏡秋一生的遺憾。

終於,那是2010年的一天,舒翎(吳展的外孫女)在逛論壇時,發現一位博主發的他在川陝革命根據地紅軍烈士陵園拍攝的照片。

突然,她看到了一張墓碑的照片,這張墓碑上寫的是“吳展烈士之墓”,這引起了她的注意,她趕緊著手進行調查,最後她確定了這就是她外公的墓碑。舒翎趕緊通知自己的家人,這個訊息如同一滴水滴進了燒熱的油鍋,整個吳家瞬間燃炸了。

後來,吳方宜等吳家人來到了川陝革命根據地紅軍烈士陵園,之後就發生了我們文章開頭的那一幕,吳方宜離開時帶走了吳展墓碑前的一抔土以作留念。數月後,吳方宜再次來到了吳展的墓碑前,這次他帶來了家鄉的泥土和水,並將吳展最喜歡的蘭花用舒城的泥土和水栽在了他的墓前。

接近八十年的分別,這對父子終於又見面了,只是一位已成一抔黃土,一位已白髮蒼蒼。這樣的情景不知在中國各地的烈士陵園裡發生過多少例。吳方宜是幸運的,在他有限的時間裡,他還是與他的父親見面了。而更多的是,那些從未與自己的父母見過面的革命烈士的後代,希望他們也能早日找到自己的父母,結束上個時代留下的種種悲哀!