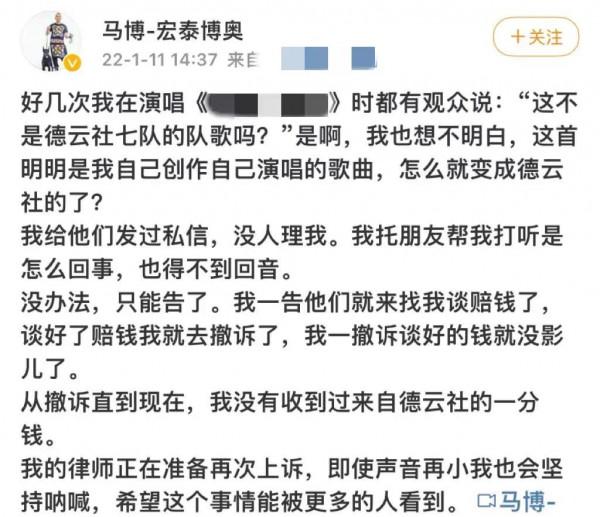

歌手馬博在某社交媒體上發文控訴德雲社隊歌侵權。圖/某社交媒體截圖

1月11日,歌手馬博在個人賬號上宣佈要起訴相聲社團德雲社,起因在於一首歌。

從公開資料來看,馬博是歌曲的曲作者。他在微博賬號“馬博-宏泰博奧”上傳的影片則顯示,德雲社七隊不止一次公開表演了這首歌曲。如果沒有作者馬博的授權,德雲社演唱這首歌是侵犯了著作權的,這甚至不需要專業的作品比對就可以得出結論,且德雲社也並未主張其創作了這首歌。

但由於德雲社的巨大影響力,歌曲與德雲社產生了強關聯,並被認為是德雲社七隊隊歌。在一些搜尋引擎輸入歌曲關鍵詞,都顯示了這一點。

假作真時真亦假,“盜作主時主亦盜”。在強大影響力的推動下,作品與原作者分離了,馬博被質疑了,“好幾次我在演唱這首時,都有觀眾說:‘這不是德雲社七隊的隊歌嗎?’”於是,作者起訴了,雙方和解了,原告撤訴了,但問題又來了:作者並沒有收到德雲社的和解賠款。目前,德雲社尚未正面回應此事。

兩種和解方式

當事人訴至法院而選擇和解,一般來說有兩種方式。一是在法官主持下制定和解協議,法院以調解結案;另一種是當事人自行達成和解協議後原告向法院申請撤訴,法院以裁定結案。

查閱《最高人民法院關於審理侵害智慧財產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第三條第二款可以看出,上述兩種和解方式區別在於,後一種通常不留“案底”,而前一種方式結案,在發生再次侵權時,會被原告作為“情節嚴重”的情節而請求懲罰性賠償。

儘管法院調解並不完全等同於法院裁判認定,但前案的調解結案還是會影響法官的自由心證。故被告(尤其是有一定影響力的)多半會選後者,而原告也會藉此提高賠償額度。

第一種和解方式,當事人不履行和解協議的,另一方當事人可以直接申請法院強制執行。

第二種和解方式,除了沒有後續影響力外,還有一個繞不開的問題,撤訴後被告不履行和解協議怎麼辦?一般的處理方式都是全額收到賠款後才會向法院申請撤訴。

馬博選擇第二種方式和解,應該是放了對方一馬。疑點在於,不知為何,馬博是達成和解就撤訴,而不是拿到賠償款項後才撤訴。

侵權和解的坑怎麼避

除了上述兩種和解方式外,和解內容也有兩種:一種是停止侵權(以後不能使用這首歌了),並對已經發生的侵權賠償損失;一種是原告給予授權,並覆蓋被告前面的使用行為,這種情形下被告可以繼續使用作品。

這兩種內容區別就很大了。

前一種是以侵權成立為前提的和解,被告不履行,侵權還是存在,原告可以再次提起侵權之訴。

後一種則是以授權成立為前提的和解,被告不履行,受“禁反言“的約束,原告不能撤回授權(除非合同另有約定),只能追償合同(授權)款項,提起違約之訴而不能再提起侵權之訴。

回到這個事件,德雲社沒有履行和解協議,而這個協議並非法院主持下的調解協議,顯然馬博不能直接申請法院強制執行,但仍然可以再次對德雲社提起訴訟。至於是起訴德雲社侵權還是主張違約,就得看和解協議如何約定的了。

說德雲社靠版權為生也毫不為過,從作品(著作權)到表演(鄰接權),都離不開著作權保護,其版權意識也不會低於公眾認知。在未經許可的情形下公開表演他人的作品,是不應該發生的。同時,和解後依約履行,不僅是契約信守精神的基本要求,也是民法“誠實信用“的基本要求。

歌曲侵權,可能是著作權侵權中發生頻次最高的,但大多數都是和解了,盜亦有道,和解為妙。被告死扛硬打的不多,和解又拒付的更少。

馬博這樣連踩兩坑的事例足以警示原創作者:在和解方式上,首先選擇法院調解,一旦被告不履行可以直接申請法院強制執行;如果選擇撤訴,也是全額收到賠償後再向法院申請撤訴;在和解內容上,儘量選用“停止侵權+賠償侵權損失“的表述,如果用追加授權覆蓋已發生的使用作品行為,也應當設個兜底條款,例如本授權自被告按時全額支付授權費後生效等等之類的表述。

新京報特約評論員 | 張家松(版權律師)

編輯 | 李瀟瀟

實習生 | 呂怡然

校對 | 李立軍