新年將近,早上接到老家母親電話,問過年還需準備什麼年貨,有點懵,回了句過年還有半個多月呢,著什麼急?上班路上突然意識到老人急得可能並不單單指備年貨,可能更多的是期盼遠在他鄉兒女的歸途和團圓!

80年代初,父母從山東青州踏上北去的列車,到達吉林省吉林市撫松縣,把年幼的姐姐寄養在姥姥家,過上了寄人籬下的生活,幾經周折,最後落腳在一個遠房親戚家。最初在他們家屋外山牆上搭了一個簡易小房,對一對初來乍到的年輕夫婦來說已經很知足了,總算有了安身之所。父親當過兵,南京軍區某部服役6年,靠著一身力氣和勤勞在遠房親戚家落穩腳跟,每天早上天未亮就起床給親戚家挑滿整整兩缸水,劈很多柴……日復一日,經好心人指點,父母學會了炸油條的手藝,最起碼有了正經營生,晚上發麵和麵,凌晨三點左右開炸,6點左右父親背上大竹筐挨個村落叫賣,東北冬季長,雪多,山林多,有時候父親會穿過大雪覆蓋的山林到另一個村子賣油條,母親異常擔心,經常站在村口等待那個風雪中熟悉的身影。賣完歸來,會在路上捎帶一些日常用品,有時還會買一些江魚和牛蹄自己回家煮,那個年代已是奢侈。

偶寄家書,多是思念。哥哥85年出生,我87年出生,轉眼之間離家已六年有餘,父母經過努力也有了一定的積蓄,早已買了宅院,起碼有了自己的住所,經他們回憶,那所宅子很普通,單院子很大,周圍用木頭做的籬笆牆,出大門不遠一條小河,水很清澈,有魚、有青蛙,哥哥會走路後母親經常帶他在小河邊玩。山東家人的掛念加上父母對親人的思念父母決定回鄉,於是變賣所有不能帶走的物品,把能帶走的辦理託運,踏上了回鄉的列車,回山東老家那年姐姐10歲,哥哥2歲,我6個月。

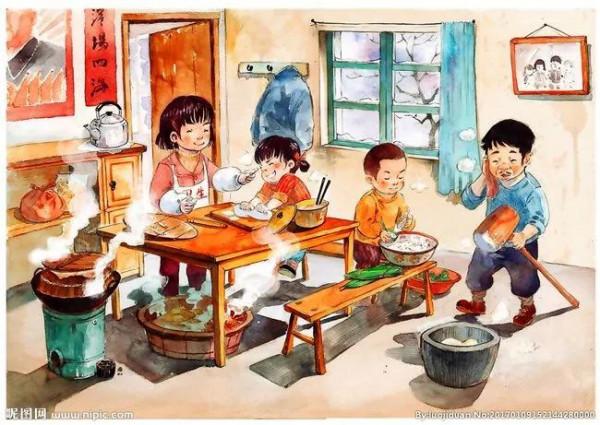

小時候對過年的理解是趕大集、備年貨、掃房子、放鞭炮、走親戚、吃大席。還有就是很多小孩兒在村口大街上瘋玩。

家裡96年左右蓋的大瓦房,在住新房之前一直住的是土積毛草房,個別位置漏雨才在上邊加幾片瓦,睡的是通鋪炕,雖簡陋確溫馨暖和。一家人睡在一起,這是我對家,對年味最初的印象。

離大年還有3天時我們姐弟三個在我姐的帶領下開始大掃除,房間內,院子裡所有能打掃的地方都要打掃,有時會在偏房的櫥櫃底下打掃出很多很多老鼠挖洞倒出來的土,這是我對大掃除一個比較深刻的印象。

父母從東北迴來後一直想重操舊業,炸油條,卻一直沒做,從東北帶回來的工具到現在還有,一直務農,種著那一畝三分地,現在父母都七十多了,依舊如此。印象裡年前那幾天父母很忙,忙著賣那一畝三分地的韭菜,這是家裡每年重要經濟來源之一,最忙時飯都顧不上吃,我們姐弟三個也幫忙割菜、摘菜、捆菜、裝筐,有時還會出去幫忙賣菜(就是幫忙照看攤位),每次趕集全部賣掉全家都高興,還可以從大集上捎點年貨,從記事起家裡必不可少的年貨有整個豬頭、幾副豬蹄和幾斤豬皮(熬豬皮凍)、炸肉丸子、炸魚、炸耦盒、辣椒盒等等,美食製作的香味加上鞭炮聲音和煙火味構成了我對年的味道的理解。

大年28或29,開始貼春聯、貼福字、貼蘿蔔錢。大家不約而同的開始張貼,好像在比誰家先完成一樣。紅紅火火,好不熱鬧。一般在年三十下午祭祖(我們俗稱上墳),會準備貢品、紙錢、鞭炮等一起去祖墳上供,用年長的話說就是請祖輩們回家過年……

大街小巷,鞭炮隆隆,齊迎新春!味道更濃了!母親開始收拾除夕餃子餡,我們這邊除夕餃子餡以素餡為主,我家餡千古不變由豆腐、白菜、菠菜、油菜、粉條合制而成,“菜”與“財”同音,都加一點,寓意多財多福,這個餡至今是父親的最愛。但對我來說有些厭煩,至少以前是。我所向往的是年夜飯,一整桌大魚大肉的年夜飯,一家人圍坐一起,看著春晚,享受美食。但越到年跟前家裡越是忙,根本沒空做一頓年夜飯,小時候我的新年理想就是長大後有能力一定要做一大桌年夜飯。

除夕吃的最多的就是素餡水餃和父親燉肉拆下來的剔骨肉和骨頭,非常香!父親再忙也會倒上二兩小酒,吃著他最愛的豆腐素水餃,啃著已經沒什麼肉的骨頭,聞著那酒味很香甜,但那時候小,不敢喝。除夕夜還有一次上供和放鞭炮,這都是父親的必備工作了。初一天還未亮,堂哥們開始叫門一起去拜年,我們親堂兄弟八個,村裡面開玩笑叫“八仙過海”,我排行最小,都喊我“小孩兒”,至今如此。

“二大爺過年好!”跪下就磕頭,不管是在家裡還是在大街,“好、好、好!”轉身就拿糖果、花生瓜子,會抽菸的發煙,有時還會喝幾杯熱茶,聊聊過往。村子很小,姓氏一樣,一個祖上,我們屬“林”字輩,在村裡屬中間,也就是說只要比我們輩分高的都要去磕頭拜年,一圈下來轉遍了大半個村子。初二回孃家,這天我們走的親戚一般都是姥姥家、舅舅家,初三開始各個姨家。一直到正月十五,家家把煙花存貨擺到大街上,噼裡啪啦放個不停,大點的村莊還會舞鼓獅、唱臺戲、趕廟會等。

老話說不出正月還是年。但我小時候覺得只要過了正月十五這個年就算過完了,接下來就是惆悵,擔心寒假作業,擔心開學,甚至已經開始期盼下一個春節的到來。

長大了,姐姐出嫁,哥哥結婚,我去了成都讀大學。直到畢業後選擇在濟南就職安家,我們那“八仙過海”早已成了浩浩蕩蕩的“拜年大軍”,什麼都在變,不變的是過年的那套流程,不變的是除夕夜的餃子餡,不變的是回家團圓的親情!

文化需要傳承,風俗需要傳承。父輩們年齡大了,祭祖上供也基本由我們來做。我一直沒忘小時候吃頓年夜飯的理想,但工作忙,基本年三十才往老家趕,到家後父母依舊忙著那一畝三分地的韭菜,收拾著那幾十年不變的豆腐素餡水餃餡,好吧,還是我來大掃除,去年我想再忙也要實現年夜飯的願望,於是在老婆的幫助下整了一桌,雖不是很豐盛,但一家人坐在一起,我的願望就實現了。

已過而立之年,事業稍有起色卻遇灘塗,身心全部用在事業和那揹負的債務上 ,非常迷茫。有時用力呼吸,卻也嗅不到半分年味。

世界還是那個世界,社會在發展,歲月在更替,生活質量比以前好太多太多,但生活之餘又隱隱感覺缺些什麼,或許缺少知足,又或許缺少那嗅得到的“年味”。