1、X86處理器

2019年,AMD CEO 蘇姿豐( LisaSu)證實,AMD不再向中國公司(天津海光)授權其新的X86 IP產品。另外值得一提的是,國產X86晶片廠商兆芯從威盛獲得的X86授權也已經於2018年4月到期。這也意味著國產X86晶片前景再度陷入了一片黯淡!

國產X86技術來源

眾所周知,在PC/伺服器處理器市場,Intel的X86架構憑藉出色的效能獨步天下,再加上曾與微軟Windows的深度結盟,使得整個PC應用生態都是圍繞著Intel的X86架構而構建。對於國產處理器廠商來說,如果要進入PC/伺服器市場,X86架構無疑是首選。特別是在“國產自主可控”的需求背景之下,國產X86架構晶片也就有了“市場”。

我們都知道X86架構是Intel的智慧財產權,國產晶片廠商要做X86架構晶片,首先需要解決的就是X86技術授權的問題。對於Intel來說,顯然是不會願意向中國大陸晶片廠商授權X86架構的,所幸的是除了Intel之外,AMD和臺灣威盛都有著X86技術。

AMD

1981年,作為PC市場的後進入者,為了快速推出產品,重新樹立技術領先形象,IBM破天荒使用了開放式的體系架構,並對PC機兩大核心部件——作業系統與微處理器採取外包策略。當時可供IBM選擇的微處理器廠家,除了Intel之外,至少包括:摩托羅拉、Zilog、國民半導體(National Semiconductor)、快捷半導體以及AMD。

儘管在技術實力上,Intel略佔上風,但是要獲取IBM絕對支援仍非易事!因為身經百戰的IBM知道,如果將微處理器完全放給一家供應商,很有可能造成其坐大難控,為此IBM強烈要求其微處理器供應商必須將技術授權給第二供應商,“我開放,你開放”!

接下來的故事幾乎沒有懸念,深厚的歷史淵源、多年的合作關係、技術上的適宜落差更重要的是微處理器市場的藍海誘惑使得Intel與AMD很快一拍即合。Intel開放技術,全面授權AMD生產x86系列處理器,而AMD則放棄了自己的競爭產品,成為Intel後備供應商。雙方聯手合作,終於拿下了IBM的訂單,也從此鎖定了個人電腦技術發展路徑!正如多年後,在對Intel的訴訟中,AMD反覆強調的“AMD的支援使Intel立即從半導體公司的合唱隊員變成了個人明星”!

威盛

早在2009年,美國FTC對英特爾提起了反競爭行為訴訟,指控英特爾違反了美國1914 年《聯邦貿易委員會法》第五章的規定,並認為英特爾涉及的範圍相比違反反壟斷法更為廣泛,是屬於不公平手段的競爭和欺騙性商業行為,因此不能仿效像反壟斷違法般透過賠款了事。

雖然Intel對此並不承認,但是最終還是與FTC達成了和解。根據和解協議,Intel被禁止以賄賂手段要求計算機廠商只採購Intel的晶片並拒絕採購其他廠商的晶片,同時亦禁止向採購對手產品的廠商採用惡意報復行為。

此外,和解協議還要求Intel修改與 AMD 、 NVIDIA 、威盛的智慧財產權協議,令以上公司能擁有較大自由度與其他公司合併或者合資而不會受到Intel專利訴訟威脅,而且Intel還需要向威盛提供的X86授權協議延長五年至2018年4月,並將 PCI-Express 匯流排作為關鍵介面保留至少六年。而至2018年4月之後,威盛不能再使用英特爾新的X86專利,但是舊的專利仍可持續使用。

此外, Intel 亦需要向開發人員開放 Intel 計算機編譯程式在 Intel 晶片和非 Intel 晶片之間的差異,同時允許任何軟體商使用非 Intel 編譯程式編譯軟體。

隨後,威盛先後推出了C3、C7、Eden、Nano等一系列的產品,但始終只能在嵌入式市場上混口飯吃,規模也不大。

威盛與上海兆芯

2013年4月,由上海市國資委下屬上海聯和投資有限公司和臺灣威盛集團所屬公司合資成立了上海兆芯積體電路有限公司,中方國資佔據控股地位(持股約80%)。上海兆芯因此也順利從威盛那裡獲得了X86架構的授權。

兆芯成立之後不僅承接了國家核高基1號專項,還獲得上海市政府不遺餘力的支援,成為一家不差錢的公司,據說到前前後後獲得國資委巨資補貼超過了56億。因此,即便兆芯不具備造血能力,也不愁吃喝。而兆芯的ZX系列CPU也一直被外界質疑是穿著馬甲的威盛產品(比如,ZX-A到ZX-C就與威盛的NANO如出一轍)。而威盛自己也爛泥扶不上牆,處理器的技術遠遠落後Intel和AMD兩三代以上。

不過,也有業內人士,自ZX-D開始,已經不再是基於威盛的產品。目前兆芯最新的“KX-6000系列”,號稱綜合性能約等於英特爾第七代酷睿i5-7400。

不過,隨著威盛與英特爾的X86授權協議於2018年4月到期之後,威盛已經無法在使用英特爾新的X86專利及相關軟體,這也意味著兆芯未來的X86產品升級遇阻,雖然其仍然可以使用舊的X86專利,但是前景已是一片黯淡。

AMD與天津海光

2016年,AMD 與中國天津海光先進技術投資有限公司(THATIC)成立合資公司——中科海光,可以利用AMD的X86技術和 SoC IP 用於晶片開發。為此,AMD獲得了價值2.93億美元的現金,包括特許權使用費 。

需要指出的是,根據英特爾當初與AMD的X86技術授權協議,AMD無權向第三方授權X86技術。不過,在當時AMD公司的發言人就曾經就這次合作進行了解釋,表示與中國的協議並不違2009年AMD與Intel簽署的交叉許可協議。

因為合資公司所有權結構不同,而且轉讓給中國的所有資訊都符合美國出口法規。天津海光和AMD成立的合資公司確實可以修改AMD的CPU核,變相享有X86授權,而海光公司可以透過購買合資公司研發的CPU核,開發伺服器CPU,不過僅僅侷限於中國市場。

合資公司成立之後,很快就推出了基於AMD第一代 Ryzen和EPYC的Zen架構的產品,併成功應用到了曙光伺服器裡。而根據今年5月曝光的資訊顯示,海光的32核、64執行緒的x86架構伺服器CPU已經成功流片。不過,同樣海光的晶片也被外界認為是穿著馬甲的AMD產品。

根據AMD蘇姿豐在此次臺北電腦展上證實的訊息,AMD與天津海光的合作僅限於AMD的第一代 Ryzen 和 EPYC 的 Zen 架構,AMD 新推出的 Zen 2 微架構設計則無權使用。這也意味著海光後續也將無法獲得新的X86專利授權以及AMD的SoC IP授權。這也為海光未來的發展蒙上了一層陰影,未來在後續產品上將會與英特爾、AMD的差距將會越來越大。

從上海兆芯與天津海光的發展來看,與國外X86技術廠商成立合資公司,對方提供技術,我方提供市場,以求快速實現“自主可控”的路子,看似美麗,實則是個坑。而且隨著Arm進入PC及伺服器市場,以及RSIC架構的晶片的興起,也讓我看到,X86一統PC及伺服器市場的局面正在被逐漸打破。國產晶片廠商除了X86,仍有其他道路可走。

2、高速ADC

眾所周知,訊號鏈晶片主要包括放大器、數模轉換、介面等品類,其中轉換器屬於其中技術壁壘最高細分品類。轉換器是由模擬電磁波轉換成0101位元流最關鍵的環節,具體又可以分為ADC和DAC兩類,ADC作用是對模擬訊號進行高頻取樣,將其轉換成數字訊號;DAC的作用是將數字訊號調製成模擬訊號。

其中ADC在總需求中佔比接近80%。ADC/DAC是整個模擬晶片皇冠上的明珠,核心難度有兩點:抽樣頻率和取樣精度難以兼得(高速高精度ADC壁壘最高)以及需要整個製造和研發環節的精密配合。

ADC關鍵指標包括“轉換速率”和“轉換精度”,其中高速高精度ADC壁壘最高。資料轉換器主要看兩個基本指標,轉換速率和轉換精度。

轉換速率通常用單位sps(Samples per Second)即每秒取樣次數來表示,比如1Msps、1Gsps對應的資料轉換器每秒取樣次數分別是100萬次、10億次;轉換精度通常用解析度(位)表示,解析度越高表明轉換出來的數字/模擬訊號與原來的訊號之間的差距越小。高效能資料轉換器需具備高速率或高精度的資料轉換能力。

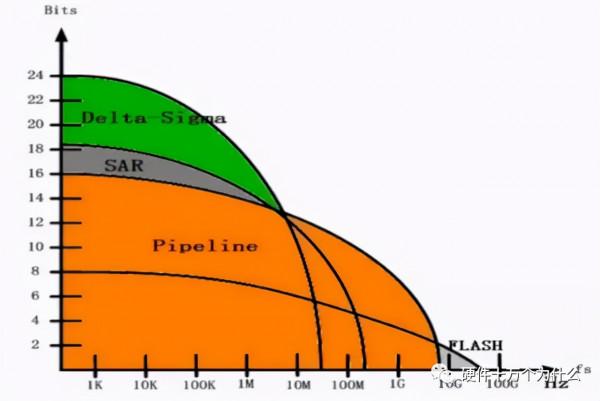

(各種型別ADC的速度與精度關係 資料來源:芯力特官網)

資料轉換器的速率和精度指標往往是相互制約、此消彼長的關係,例如亞德諾目前最快的商用模數轉換器的轉換速率為26Gsps,但其解析度僅為3位,而具有24位解析度的模數轉換器的轉換速率僅為26Msps。

根據這兩大指標,ADC可以分為高速高精度、低速高精度、高速低精度以及低速低精度四種類型,其中高速高精度壁壘最高。

進口廠商主導的行業現狀

ADC晶片的產業鏈和半導體產業的一樣,其產業鏈龐大而複雜,可以分為:上游支撐產業鏈,包括半導體裝置、材料、生產環境;中游核心產業鏈,包括 IC 設計、 IC 製造、 IC 封裝測試;下游需求產業鏈,覆蓋工業、通訊、消費電子、航空、國防及醫療等。

資料統計顯示,2019年全球轉換器市場規模接近36億美元,預計未來4年CAGR近10%。隨著5G基站、IoT等驅動ADC需求落地,預計2023年全球轉換器晶片市場空間有望擴張至近50億美元。

從格局分佈來看,全球模擬晶片行業格局相對分散,美歐大廠處於領跑地位。由於模擬晶片具有品類豐富、產品系列深等特點,各細分產品規模小、市場間跨度大,因此全球市場整體呈現分散的格局,頭部廠商難以取得壟斷優勢。最為知名的廠商包括ADI、TI、Maxim、Microchip、NXP、Xilinx、STMicroelectronics等等。具體來看,歐美廠商由於起步早,憑藉資金、技術、客戶資源、品牌等方面的積累,目前在全球範圍內仍處於領跑地位。

國內ADC產業發展仍處在追趕狀態。1996年,以西方為主的33 個國家在奧地利維也納簽署了《瓦森納協定》,規定了高科技產品和技術的出口範圍和國家,其中高階ADC 屬於出口管制的產品,中國也屬於受限制的國家之一,禁運範圍主要是精度超過8 位且速度超過10Msps的ADC。

2019年華為被納入實體名單後,TI、ADI等美國模擬IC大廠向華為供貨受限,進一步加速國內模擬晶片領域的國產替代節奏。聚焦ADC領域,全球主要供應商仍是TI、ADI為首的幾家國際大廠,而高效能ADC在軍用領域、高階醫療器械以及精密測量等領域起著至關重要的作用,因此ADC技術的國產替代對於我國各下游產業的發展意義重大。自華為事件以後,國內的裝置廠家逐漸開始採購國產ADC晶片。

3、汽車晶片

在這一輪晶片短缺危機中,中國作為全球最大新車產銷量市場,暴露出長期以來汽車晶片對外依賴嚴重,“卡脖子”問題進一步凸顯。危機之下,國內晶片製造商及車企已意識到自研晶片的重要性,亟須發展高精尖晶片技術。

根據iHS統計資料,目前全球汽車半導體市場規模約為410億美元,明年或將達650億美元。但市場份額上,歐洲、美國和日本公司分別佔據37%、30%和25%,中國公司僅為3%。此外,中國汽車晶片產業創新戰略聯盟資料顯示,2019年中國自主汽車晶片產業規模僅佔全球的4.5%,國內汽車行業中車用晶片自研率僅佔10%,而中國汽車用晶片進口率超90%,國內汽車晶片市場基本被國外企業壟斷。

“晶片問題不可能一蹴而就地得到解決。”中國新能源汽車技術創新中心總經理原誠寅表示,中國汽車晶片短缺可能會持續長達10年之久。

目前擁有汽車晶片設計能力的公司都是一些行業巨頭,如英特爾、高通、英偉達等。而有能力同時設計和製造處理器晶片的大廠只有英特爾和三星。

而我國積體電路(IC晶片)產品由於技術、品質等方面還存在諸多不足,總體水平與國際巨頭存在2-5代的差距,同時還存在“供不應求”的問題,自給率不到10%,因此長期高度依賴進口。

儘管目前晶片大約佔新能源汽車製造成本的10%,但隨著汽車智慧化、網聯化的到來,晶片所佔的成本將持續提升。預計2020年每輛車將使用1000顆晶片,因此汽車晶片也是汽車產業轉型升級的關鍵。

目前我國汽車晶片需求持續增長,汽車產量和汽車半導體成分是兩個主要因素:

汽車產量方面,中國汽車工業協會資料顯示2016年我國汽車產量超2900萬輛,全球佔比穩步升高;

汽車半導體成分方面,IHS資料顯示,我國2016年每輛汽車半導體成分約為 235 美元,遠低於日本、美國、歐洲水平。

眼下,我國作為全球最大的單一汽車市場,積體電路(IC晶片)已經連續5年進口額超過2000億美元,尤其是2017年我國半導體晶片進口花費已經接近原油進口的兩倍。

國際上主流的晶片誕生場景是:在中國品牌的伺服器上用著美國的eda軟體設計晶片,晶片中可能還用到了來自英國ARM公司的IP,然後到新加坡進行晶片加工製造,在香港交貨以後,送到江蘇封裝測試。我國的大部分晶片也在類似的流程裡誕生。這次危機告訴我們,這樣的流程有多脆弱。上述環節,除了封裝尚能自足外,最頂尖的技術能力全部都被卡脖子。

我們具體看一下當前我國在積體電路各個環節的情況:

IC設計:大陸地區在這個領域主要有以下企業:紫光集團、華為海思、中興微電、匯頂科技、國科微、士蘭微、上海貝嶺和中電華大等。近幾年我國IC設計的成長還是有目共睹的,受益於本土市場的催動,2015 年我國 IC 設計業實現了26.5%高速增長,規模達到1325億元,且佔我國積體電路產業的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年,我國IC設計業繼續保持了24.10%的高速增長,規模達到了1644.30億元。根據2017年的調研資料顯示,我國大陸地區IC設計業規模僅次於美國和我國臺灣地區。

封裝測試:這個領域大陸地區主要的企業有太極實業、華天科技、通富微電、晶方科技、蘇州固得這幾家,看著雖然企業數量不多,但是我國大陸地區在半導體封測上還是具有很強的實力的。在封裝領域,我國企業技術水平和世界一流水平已經不存在代差,體量已經進入世界前三位,且發展速度顯著高於其他競爭對手。2012年,中國大陸地區積體電路封裝測試業的收入僅為805.68億元,2016年變為1523.2億元,是2012年的1.89倍。

晶圓製造:積體電路的三大環節,大陸地區在製造領域最弱小。在晶圓製造方面,大陸地區有中芯國際、華虹半導體、福建晉華和晶合科技等潛力股。雖然當前大陸地區晶圓製造不強,但近年發展勢頭很猛。據SEMI統計,2017到2020年全球計劃興建晶圓廠62座,其中26座將落戶中國,佔比達到40%。

縱觀整個半導體產業鏈,還有一個領域我們不得不重視,那就是半導體裝置,晶圓製造產業落後和裝置落後有很大的關係。

中國真的沒有晶片技術嗎?答案是否定的。單純的計算速度,我們沒有問題。畢竟在上一屆全球超算大賽中,自研申威處理器奪得第一也算出盡風頭。上個月,中科院旗下的寒武紀科技公司釋出了我國自主研發的Cambricon MLU100雲端智慧晶片,理論峰值速度達每秒128萬億次定點運算,達到世界先進水平。

問題的關鍵在於,即便你有了晶片,即便你的晶片計算速度在實驗室中比別人的還快。但是:

這個CPU在應用場景中的算力如何?是不是大打折扣?

你有了晶片,有系統嗎?有應用嗎?有生態嗎?

主要原因有四:

一是,我國晶片產業起步較晚,缺少技術儲備,國內難以找到相關的高階技術人才來支援研發。根據中國工業和資訊化部軟體與積體電路促進中心釋出的資料顯示,2017年中國積體電路從業人員總數不足30萬人,缺口40萬人。

二是,摩爾定律表明,晶片產業更新換代速度快,投資較高,回報較慢。一般企業很難有雄厚的資金和資源能力。

三是,技術門檻高。相比其他消費類電子晶片,汽車晶片對可靠性要求更高。一般消費類電子晶片工作溫度在零下20攝氏度~70攝氏度,而車載晶片的工作溫度必須滿足零下40攝氏度~85攝氏度,還要能經受住冷熱衝擊、電磁相容、抗干擾等壓力。這對汽車晶片供應商形成了一定的技術門檻。

四是,行業協同機制的缺失。

隨著高階汽車駕駛輔助系統(ADAS)、自動駕駛、車聯網(V2X)、新能源汽車等新產品和新功能層出不窮,演算法晶片、毫米波雷達、鐳射雷達、新型MEMS感測器等技術飛速發展。此背景下,全球晶片企業整合併購動作頻繁,半導體產業重心向中國轉移。

4、顯示卡晶片

截至2020年第四季度,在整合GPU領域中,Intel憑藉穩定的供應鏈佔據了69%的市場份額,AMD和NVIDIA分別以17%和15%的市場份額名列第二和第三;在獨立GPU領域中,NVIDIA 佔據82%的市場份額擁有絕對優勢,AMD以18%的市場份額排名第二。

對於國產GPU而言我們要追趕的正是國際巨頭,這其中有兩大方向,一是面向圖形處理的GPU晶片,廠商包括景嘉微、芯動科技、兆芯等。另一類是面向通用計算的GPGPU晶片,廠商包括天數智芯、壁仞科技等。此外,我們在GPU IP方面還有Imagination、芯原股份等公司。這些公司都在各環節推進國產GPU向前發展。

圖形處理GPU

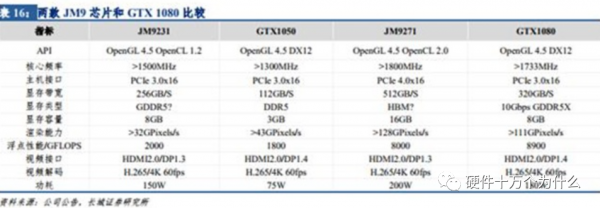

首先看圖形處理GPU,目前景嘉微最新一代GPU還未正式公佈,不過訊息稱會是兩款JM9系列晶片,分別採用7nm和14nm製程,其中7nm晶片產品的效能將到達到英偉達中端GPU水平。

下圖比較的GTX1080,是英偉達在2016年釋出的旗艦顯示卡。採用帕斯卡(Pascal)、16nm FinFET製程,GeForce GTX1080擁有2560個CUDA處理器,核心頻率1607MHz,boost頻率1733MHz,等效視訊記憶體頻率10GHz。顯示卡位寬為256bit,頻寬320GB/s。公版顯示卡最高溫度94℃,採用單8pin供電,TDP180w。

兆芯作為國產X86架構處理器廠商,同時掌握中央處理器、圖形處理器、晶片組三大核心技術,具備相關IP自主設計研發的能力。公開報道稱其獨立GPU將採用臺積電28nm製程。

芯動科技的GPU晶片走得比較前沿,他們在去年10月推出了採用 Imagination IMG B系列BXT高效能多核圖形處理器(GPU)IP的獨立GPU,這是一款高效能4K/8K圖形 PCI-E Gen4 GPU獨立顯示卡晶片,將為未來5G雲遊戲和資料中心應用提供強大的支援。這款晶片的工藝應該是7nm。

而芯動科技也是對標英偉達,芯動科技高管表示,目前公司的GPU架構比英偉達的圖靈架構好,但相比其新推出的安培架構還有一些差距。

我們國產圖形處理器GPU在桌面端隨著景嘉微的大規模出貨取得了進展,在資料中心端芯動科技的技術和產品也有能力衝擊這一類市場。

通用計算GPGPU

再看通用計算GPGPU晶片,目前進展比較快的當屬天數智芯,今年3月,天數智芯釋出全自研高效能雲端7奈米晶片BI及產品卡。BI是國內第一款全自研、真正基於通用GPU架構的GPGPU雲端高階訓練晶片,採用業界領先的7納米制造工藝、2.5D CoWoS封裝,容納240億電晶體,支援FP32、FP/BF16、INT32/16/8等多精度資料混合訓練,整合32GB HBM2記憶體、儲存頻寬達1.2TB,單芯每秒可進行147萬億次FP16計算(147TFLOPS@FP16)。

BI晶片及產品卡均以實體形式釋出,即將進入批次生產和商用交付,產品開發和商業應用進度領先國內同行1-2年時間。

天數智芯高管對電子發燒友網表示,近年興起的AI浪潮中,GPGPU對於用傳統語言編寫的、軟體形式的計算有較好的支援,具有高度的靈活性等這些特點,使其成為了一項炙手可熱的技術產品。跟ASIC晶片相比,GPGPU具有更廣泛的適用性、相容性、靈活性,對技術變化的包容和適應能力更為突出,產品的應用生命週期更長。同時,透過效能挖掘最佳化,達成效能、能耗和價效比的最優解,實現跟ASIC晶片相當的算力和能耗水平。

早前,天數智芯首席科學家鄭金山曾表示,“國際領先廠商GPU裡是有圖形渲染的,在晶片上大約佔30%,但是圖形渲染對於AI和資料中心完全沒有用。所以這一塊我們直接取消掉。”或許這就是GPGPU在資料中心和AI市場的機會所在。

壁仞科技也是專注GPGPU晶片研發的初創企業,成立於2019年,致力於開發原創性的通用計算體系,建立高效的軟硬體平臺,同時在智慧計算領域提供一體化的解決方案。從發展路徑上,壁仞科技將首先聚焦雲端通用智慧計算,逐步在人工智慧訓練和推理、圖形渲染等多個領域趕超現有解決方案,實現國產高階通用智慧計算晶片的突破。短短兩年間已完成B輪融資,累計融資額超47億元人民幣。

業內人士表示,GPU晶片的研發比一般晶片難度大,研發成本高,先進工藝的晶片投片花費巨大,少則幾億多則十億元以上,因此整個國產GPU晶片無論是融資還是投入都是相對較高的。從技術角度看,用於影象渲染的GPU設計相對更加複雜,不僅是GPU架構上,還在介面速率、頻寬、儲存以及先進封裝如Chiplet等方面,考驗晶片廠商的設計能力。而GPGPU針對AI訓練或推理場景採用一定的算力和演算法,能夠更有針對性地發展計算效能。

在GPU領域業界常說,英偉達的成功並不僅是它的GPU晶片,更重要的是它的軟體生態,因為其構建的強大生態,即便它的晶片或方案更貴,也仍然得到使用者的購買。而這樣的生態體系,令許多GPU或AI晶片公司望塵莫及。當然,在國內我們的桌面處理器生態系統正在建設,廠商們主動積極地將CPU、GPU與作業系統、應用軟體進行廣泛適配。另一個突圍的機會則是國產GPU晶片廠商與客戶充分溝通從定製功能、降低成本的角度切入到客戶的需求當中。

本文整理自以下文章:

《面對“囂張”的英特爾,我們真的無可奈何?》百度新聞

《全球汽車“晶片荒” 中國目前還不能實現國產替代》新浪財經

《為什麼網上幾乎沒有國產X86 CPU的訊息》知乎

《國產X86處理器到底是一個什麼情況》電子發燒友 作者 憲瑞

《國產X86處理器+國產系統的究竟能不能打?》百度

《X86新技術授權遇阻,國產X86晶片廠商前景黯淡!》知乎 作者浪客劍

《一文看懂ADC晶片,國產如何突圍? 》麒麟有芯事

《全球最高效ADC晶片問世,國內外ADC晶片發展還差多少?》百度 OFweek曉磊

《國產GPU“王炸”,廠商一口氣拿下400萬顆晶片,但追趕英偉達不那麼容易》電子發燒友網 黃晶晶

《汽車晶片國產化為何步履艱難?技術差距到底有多大?》搜狐新聞

關於國產化的坎坷與痛苦,大家也在很多領域看到了希望。很多領域的朋友也在做著“知不可為而為之”的事情。

歡迎大家點選“寫留言”,談談你的看法。