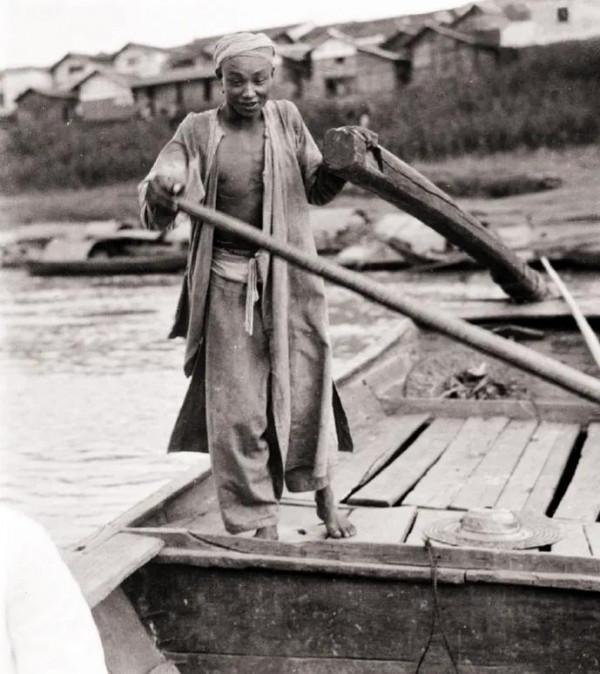

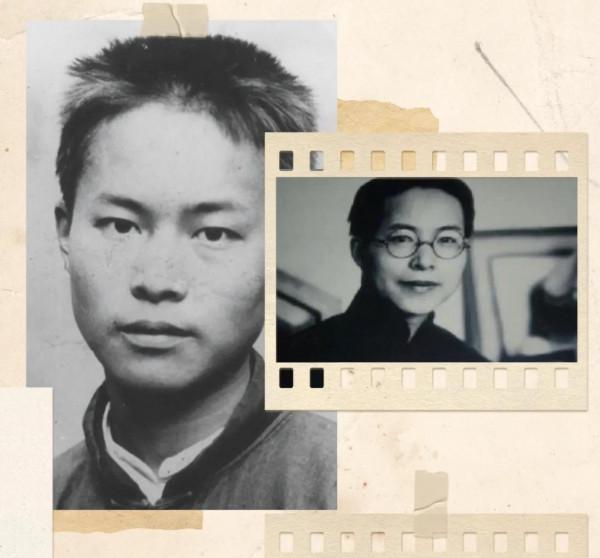

沈從文生於湘西鳳凰,14歲投身行伍後,約有7年時光在是沅水流域上下千里的各個地方度過的。湘西的河網縱橫交錯,沈從文說自己筆下的故事,多數是水邊的故事,人物的性格,全是他在水邊船上所見到的人物性格。

所以沈從文的作品裡,水手與妓女是最為常見的角色。湘西的水色風物,長進沈從文的骨血裡,構成了他獨特的文學世界。

小說《柏子》是沈從文的一個短篇,以現代人的目光來看,其間也不乏相當直白大膽的語言描述。

它寫了一個叫柏子的水手,每個月船在辰河泊岸時,都會花光他搏命賺來的積蓄,去岸上的吊腳樓與相好的妓女“一晌貪歡”,短暫的滿足帶來的快樂,支撐他在未來的一兩個月裡繼續艱難驚險地勞作,日炙雨淋得來的血汗錢,又花在下一次與那女人的相會里。

在日復一日枯燥的行船生活中,那吊腳樓裡的女人,成為水手“柏子們”唯一的生存信仰,用粗糙的吃食填飽肚子之外,只剩下人性裡最原始的渴望——

“在每一個婦人身上,一群水手同樣作著那頂切實的頂勇敢的好夢,預備將這一月貯蓄的金錢與精力,全傾之於婦人身上,他們卻不曾預備要人憐憫,也不知道可憐自己。”

美國著名作家、新聞記者埃德加·斯諾,曾在整編英文的中國現代短篇小說集《活的中國》時,讓魯迅推薦作品,魯迅便推薦了沈從文的這篇《柏子》,作為當時中國小說的代表之一。

斯諾的標準,是要“描述中國社會現實的作品”,《柏子》裡主要的兩個人,或者說是兩個群像:水手與妓女,一個在險灘駭浪裡討生活、吃酸菜南瓜臭牛肉,一個在吊腳樓裡迎來送往、靠身體換來活下去的全部。他們都處於社會的底層,身份卑賤、生存艱辛。

水手與妓女的生活實質,難以被時代的目光撫觸,當沈從文以一個作家的人文關懷,將他們作為現實的主體呈現時,他們鄙陋的生命努力活著的姿態,卻有著原始的、撼動人心的生命力量。

水手與妓女,物慾換取下,相互依存的人倫生態

《柏子》沒什麼故事性,單寫了水手柏子在雨夜裡上岸,敲開了相好妓女的門後,如何用光自己公牛般的力氣與腰邊板帶中塞滿的銅錢。

女人一面調笑一面搜尋柏子身上的東西,搜出的錢與物什都往床上丟去,確定柏子將她上回要的香粉買來後,便笑罵著倒下去。儘管被搜刮一盡,柏子卻覺得很快活,彷彿一個歸家的丈夫將賺來的家用交給一臉期待的妻子。

兩人間沒什麼動人的情話,他們橫衝直撞,用鄉野間的粗言鄙語“互訴衷腸”,沒遮沒掩。

“老子搖櫓搖厭了,要推車”、“推你媽”

“你規矩!你賭咒……”、“賭咒也只有你媽去信,我不信。”

“老子若是真在青浪灘上泡壞了,你才樂!”、“是,我才樂!”

怎麼看都是一場無關感情的風月交易,但在這各取所需的聯結中,柏子與婦人都各自汲取到了活著的動力。

蕭伯納說“金錢可以療飢,它不能療苦惱;食物可以滿足食慾,但是不能滿足心靈的需求。”哪怕是最卑微的個體,都需要被需求的感覺,尋找羈絆,去印證自己生存的意義。

沅水流域孕生了水手這一龐大的群體,他們放纜行船、在惡浪洑流裡混口吃食。沈從文在《湘行散記》中寫過水手們的營生狀態,有經驗的水手每天可得一毛或一毛五分錢,小水手每天得兩分錢零用,說不定上灘時一個不小心,就被甩入亂石激流中丟了性命。

因為收入低微、職業危險,多數水手們都沒有能力成家。像柏子一樣的年輕水手,身強力壯、飄泊不定,白天爬桅子唱歌,不知疲倦,到夜晚,他們有滿腔的精力無處宣洩,炙烈的情感無處歸依。

吊腳樓裡的妓女們,卻是最平等博愛的。只要給予金錢,無論是散兵遊勇還是商人掮客,抑或是那縣公署執達吏,統統都一視同仁,獻出她自己全部的殷勤。在這份同等的柔情裡,粗糲邋遢的水手們感受到了身為男人的平等與尊嚴。

他們把自己沉浸在這歡樂空氣中,忘了世界,也忘了自己的過去與未來。女人則幫助這些可憐人,把一切窮苦一切期望從這些人心上挪去。

在再現實不過的換取下,男人與女人都心照不宣地默許了一份隱秘的溫情:為每個月的那場相會,空出牽掛。柏子上岸是個江波吼哮的雨夜,氣候惡劣,縱使泥濘的灘頭滑到無從立足,縱使天上無星無月,依舊無法阻攔他滿心歡喜去找女人的腳步。

那女人呢,則算好了時日,為那“遠歸的人”留一盞紅紅的燈光,等那拖著一腿泥水的漢子一進屋,便在那新刮過的日炙雨淋粗糙的臉上,貼緊一個她寬寬的溫暖的臉子。即便是錢買來的關愛裡,也摻雜了真真假假的情愫,夠他們在分別的日子裡各自掛念。

柏子享受了短暫的“丈夫”角色,聽著小調,喝上一口茶再吸一泡煙,愜意的像個皇帝。把那事情作完了,他便又冒著滂沱大雨回船去,至於那婦人是否又在陪著另一個水手作某種事情,他不去想也不關心。

那些原始的力,粗野的情話,本能的愉悅,都是真真切切的,是柏子們蒼白的生活裡開出的一朵怒放的花。“婦人的笑,婦人的動,死死的像螞蝗一樣釘在心上”,這就夠了;女人們聽下的承諾,手中的錢物,預支的索要,也是實實在在的,摻不了假,這也夠了。

在湘西古老的人倫生態裡,水手和妓女們達成了一種和諧的共生關係,他們相互寄生,為在現實與精神的世界中依存著活下去。摒棄掉現代思維,從當時純粹的社會結構去看,他們之間的關係,未嘗不是健康的社會生活的一部分。

小人物的負重人生,貧苦艱辛下,素樸的人性美

王小波說:“人活在世上,快樂和痛苦本就分不清。所以我只求它貨真價實”。

沈從文從來不是以憐憫與批判的眼光,去看待這些陷在泥濘底層的小人物。他眼中罵野話的水手與吊腳樓裡大胸脯、寬臉盤的婦人,都是渾然於湘西山水裡的一部分,是真實的、自然的、美的。

《柏子》的開頭,就給讀者呈現了一場水手們歡快勞作的場面。有人攀爬在桅杆上邊整理繩索邊唱歌,逗其他船上的媳婦們發笑;有無數黑漢子將笨重的黑鐵桶從艙內滾到泥灘上;那些海帶、魷魚、藥材、洋布都被粗手大腳地搬運著,這種匆忙之間,有漢子衝桅上的罵道:“我的兒,摔死你!”,換來一陣陣全無惡意的笑罵。

起風落雨了,各船縱連著互相依靠,在江波里顛簸不止,這是水手們生活裡的常態。對他們而言,風雨便是風雨,勞作便是勞作,並沒有什麼值得觸動的。上船、下船、花光錢、再上船……把所有的辛苦都放進每個月一回的歡愉裡,從吸進去的煙霧中散出去,是很值當的消費。

如此地得過且過,從來不會思考這生活的出路在哪,就這麼坦然地接納這並不合理的現實。為那一點點類似情愛的盼頭,就可以高高興興地投入進人生的無望與虛無裡。

與柏子相好的妓女,沈從文並未去形容她的外貌,但透過柏子的眼睛與觸感,她是“溫暖的、香氣的、豐腴的、生動的”,興許說不上美好,卻是真實的。女人為柏子精心打扮,接納他的粗魯和不講衛生,允許他的泥腳跡幹在地板上、他的泥腿垂在床沿邊。

她吵架、撒嬌、吃醋、示好,活脫脫一個妻。這女人雖重利,卻也重情,給這“水上的無家人”一個“家”的暖熱氣氛。

沈從文形容這群妓女,是公私不分、很認真經營她們的職業。一個“認真”二字,叫人沒理由對這謀生手段去輕視鄙夷。

水手與妓女,就是一個活法,他們並不為自己的職業感到心酸卑賤,去埋怨命運的不公,他們在有限的空間裡去尋找快樂、感受快樂。這種自然而然、健康淳樸的人性美,讓現代人複雜的悲憫,顯出無所遁形的虛偽可憐來。

其實想來,我們用物質和階層去禁錮了人生的意義,而失去太多對於“活著”本身的感知。

當我們看到佝僂白髮的老人為生活去撿拾廢品,看到嚴寒酷暑下仍揮汗如雨勞作的農民工,看到夜色闌珊裡守著小吃攤的中年人,看到揹著年幼的孩子送外賣的媽媽……都難免心生同情,為他們的拮据和艱辛而可悲,卻不去想支撐他們努力的,也有瑣瑣碎碎的溫情與快樂。

這種主觀的“同情”,帶著不易察覺的優越感,在不經意間美化了自己的人格。

沈從文用大量的文字去描繪湘西的山水之美,它因為閉塞而淳淨,因為落後而呈現出真實的世態悲苦。他並未刻意去否認苦難,他筆下的水手和妓女生活是悲哀的,然而他以一個旁觀者的身份,對這些人努力生活的姿態保持著一份敬畏,他說:

我覺得他們的慾望同悲哀都十分神聖,我不配用錢或別的方法滲進他們命運裡去,擾亂他們生活上那一份應有的哀樂。

水手與妓女的感情牽絆,無關乎愛情更無所謂結果,為原始的慾望所驅使,他們的生活毫無希望,卻又在這片刻的歡愉間充滿了希望。這快樂,在未沾染現代文明的 鄉土世界裡,顯得如此自然、健康而又不悖乎人性。

小人物揹負著因襲的重擔,默默接受著攤派到自己頭上的命運,彷彿那加諸於身的苦難並不存在般、安然地生存著,那種於生活的艱辛中迸發的蓬勃生命力和人性的自然美好,震撼之餘隱透著難以言狀的淡淡然憂傷。

寫在最後

小說有個細微之處,從吊腳樓那兒盡興歸船的柏子,快活地唱著《孟姜女》、《打牙牌》,待想乘興唱曲《十八摸》時,卻不敢唱了,因為船艙里老板娘正懷抱嬰兒餵奶,哄孩子的聲音提醒著他:那才是一個真正的家,屬於船老闆的天倫之樂。

不知道這一刻,有沒有刺痛柏子內心的那點滿足,是否還能繼續“高高興興的作工,高高興興的吃飯睡覺”……

《柏子》沒有戲劇化的敘事,沒有複雜的情感衝突,讀來卻仍具有強烈的現實意義。

為幾兩碎銀子奔波的你我,早已經對現下的生活麻木,刷諮訊看影片獲取那片刻的快活,我們其實都和柏子差不離,都沒意願或者說逃避去停下來想想:這是好的生活麼?

-End-

看古今世事,讀書中天地,歡迎關注@沁說