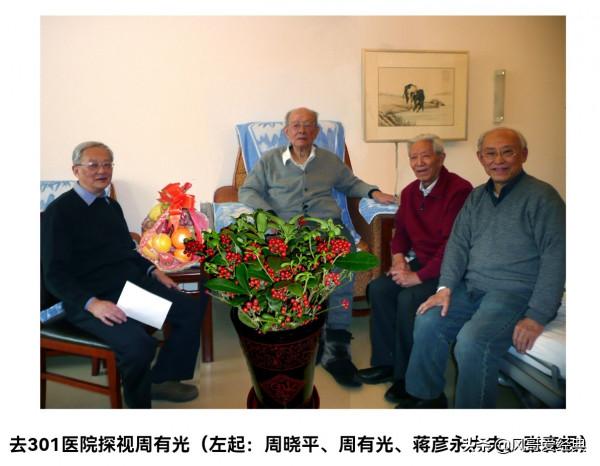

張森根老師委託風哥愛經典發表他的“周有光老人逝世五週年”紀念文章,原題為《山色不厭遠 我行隨處深——在周有光113歲慶生座談會上的發言》。

周老與張森根老師在一起。照片拍攝於2007年6月,周老時年102歲。

民間知識界為周老慶生召開的座談會,從108歲至今已是第五次。108歲那回,還專門出了一冊茶壽文集書名為:《有光一生 一生有光》,並由李銳、何方各作一序。雖然周有光先生因健康原因無法親到現場,但當我把網上刊出的發言內容打印出來交給他時,他都認真閱讀,並要我向會議發起人和與會朋友表示由衷的感謝。他還說,“我是一個極普通的人,希望大家不要把他說得太好”。

周老晚年遭受二次致命的打擊,一次是98歲時喪妻,另一次是110歲痛失哲嗣周曉平。因為他有常人不具備的生命力和定力,他都挺過來了,他那團頑強的生命之火仍在令人鼓舞地繼續燃燒。2014年張家五弟張寰和在蘇州逝世;2015年6月17日,張家四妹張充和在美國去世。現在,即使是比他小一輩的親友也難免步履蹣跚,他們比過去更珍惜彼此的思念,卻只能天各一方。儘管對生死早已置之度外,實際上從2015年開始,周有光身體需要維持健康的平衡比以往幾年更為困難,都不得不需要數次入院治療。

2016年11月25日,距今約40天以前,我上門向周老報告三聯將出版他畫傳《穿越世紀之光——周有光畫傳》,並請他審閱《畫傳》的出版說明。當時周老熱情地與我握手,先談了幾句他短期借居旅店的情況,然後聚精會神地開始讀我交給他看的列印稿。他看後很不高興,還很興奮。短短四五百字,他幾乎看了5分多鐘。我和兩位小保姆,靜靜地站在他身邊。我告訴他這將是三聯書店為他出的第11本書,他露出了滿意的笑容。然後他雙眼看著我,雙手合十,說了幾句稱謝的話,我就匆匆告辭了。過去見他,他每次總是讓我再陪他多說說,因為他渴望瞭解天下大事,每次交談最多一小時我就告別。過去是我聽他講故事,然後相互交流,但110歲後變成是他聽我說天道地,他竟成了我的“聽眾”。聽到高興處,他雙手蹺幾下大拇指,有時還鼓鼓掌;聽到不高興的事,他會連聲說“荒唐”、“荒唐透頂”,“簡直好笑透頂”……一串串令我悅耳的帶南方口音的普通話。往年聽我講講國內外的事情,他時常還要評論幾句。很異常,這次我說告別,他卻不挽留我了,與我說話交流真的沒有氣力了。

他畢竟衰老了。2016年12月5日他因發燒進醫院裡住了三週,然而當月27日又平安出院回到家裡。當下,他已經頑強地跨入了112歲的門檻。他真是返老回童,返璞歸真了,又回到了“嬰兒”時代,沒有多少氣力了,開始不願說話了,用手勢和眼神來表示自己的存在,只想躺在床上睡覺。該寫的他早就寫完了,該說的他也說完了,該交待的他自認為也不需要再交待什麼了。他也許更需要整日整夜地徜徉在回憶的睡夢中,追憶當年在常州府中學、聖約翰大學和光華大學的師友,回想他自己在抗戰期間艱苦又難忘的日子,尋找“文改會”同事的面龐想與他們抵掌而談,默唸離休後他結識的一大串文友的姓名……這個世界好像漸漸與他無關了。他一生經歷的事成千累萬,應有盡有了,他現在似乎更需要離開這個現實的世界,只想走進他那個虛幻的世界裡去。今日的他,真可謂無言勝有言。近期見到他的人,看到他的表情和儀態竟是如此超然物外,從心底裡無限崇敬他!只希望他沒有痛楚,簡簡單單地活著就好,徐徐地移步走向老友們期盼他創造活到120歲的目標。我時常懷念在周老書房聽他滔滔不絕又慢條斯理地給我講故事的日子。他的精神之光照亮了我們的前進之路。我想,讀讀他的書,讀懂他的書,就是我們對他最實際的關愛。今後,誰也不必再去打攪他的平靜生活了。

李銳曾做詩稱頌周有光:“一生光閃閃先知,世事洞明大導師;壽屆期頤留史記,炎黃永遠別狂痴。”在周先生面前我們這些後生“別狂痴”,李銳說得多麼深刻!當下對周老在中國現代語言文字學和漢語拼音方面的貢獻是一致公認的。但對他85歲以來在文化史、思想史方面的探索,他的書尚能出版,算是“享受”到特殊“待遇”了。在我看來,周先生的15字訣:“要從世界看中國,不要從中國看世界”和他120多個字的“三分法”,是我們重新認識歷史、認識世界、認識自我的法寶。周老2011年說,“這兩句話,我到處都說,這是全球化時代的要求。這兩句話可以用在任何地方”。

勤勉誠樸,壯美燦爛的百歲人生——我所瞭解的周有光

我的主業是拉丁美洲研究,周老的話,讓我深刻認識到,我的研究領域裡也要強調從世界看拉美,不要從拉美看世界,更不能從中國看拉美。拉美比中國更早走現代化道路,但至今步履維艱,歪歪斜斜,走走停停,明顯落在中國和許多亞洲國家的後面。19世紀20年代,拉美的人均GDP比美國高出1/8,今天不到美國的1/3。其根本原因是它們沒有跟上世界前進的步伐,不僅看不透世界的變化,而且有的“左派”國家牛氣沖天地要與全球化程序逆向而行。它們簡單地把自身的落後全怪罪於外部世界對它的侵略、剝削、壓迫。當然歐美國家對拉美的侵略、剝削、壓迫,是客觀事實。但拉美落後的根源在其自身。雖然它口口聲聲要走上符合自身特點的發展道路,卻一直沒有走在現代化道路的正道上。我去年寫過三篇評論委內瑞拉查韋斯所謂的“21世紀社會主義主義”的文章。這個高舉拉美特色社會主義大旗的查韋斯及其門徒,執政17年把這個本應十分富庶的國家弄成民不聊生。它整天大罵新自由主義、資本主義和美國,卻荒誕不經地背離市場經濟原理和價值規律,大搞國有化,不顧經濟效率與收益,玩弄政治福利主義,造成國破民窮。現在已面臨崩潰的邊緣。連續多年高昂的石油出口收入和中國的鉅額貸款,它不好好地利用,單一的石油經濟結構依然故我,2010年之後,已難以擺脫潰敗之勢。它的領土面積相當於中國6個遼寧省,人口只有3000萬(遼寧人口約4300萬),各類資源齊全而充沛,堪稱世界頭號“油庫”,目前卻連麵包、牛奶、照明用燈、手紙、肥皂、牙膏都成了奢侈品。1987年諾貝爾獎和平獎獲得者、哥斯大黎加總統阿里亞斯說:“我們總是把在過去、現在和將來遇到的問題歸咎於美國,我認為這樣做是不公正的。”阿里亞斯是位頭腦清醒的拉美領導人。巴西搞多年的“勞工社會主義”,去年5月已破產。阿根廷搞變相的新“庇隆主義”,也於2015年12月崩潰。委、巴、阿這三個國家都自認為找到了符合本國特點的良方,殊不知它們的失敗就在於沒有用世界的眼光來觀察自身,沒有在全球化和現代化的大格局中找到自己應有的位置,不把世界各國現代化程序的普遍規律當一回事,總想另起爐灶,弄不成功,反過來總是責怪西方國家用全球化把拉美置於黑暗之中。它們不是從世界看拉美,而是從拉美看世界,因此在現代化道路上走斜了,偏離了正確的方向。2007年前後,拉美有12個國家的左翼和中左翼民粹主義政黨上臺執政,形成了“粉紅色的民粹主義”浪潮。這股潮流,曇花一現,可喜的是,自去年開始已漸漸消退,只有委內瑞拉靠軍、警、黨的強力支撐才能硬挺至今。

2007年至2015年中國對拉美的貸款95%集中在委(佔53%)、巴(18%)、阿(12%)和厄瓜多(12%)四個“左派”國家。這樣的偏向,從國家利益出發,簡直是難以理解。也可能同這位意識形態行家鼓吹的高論有關聯。與之相反,李慎之先生卻告誡我們對拉美的瞭解要走出“抽象的概念多於具體的知識,模糊的印象多於確切的體驗”。當下,拉美研究一時成了“顯學”。正式掛牌的或捎捎掛牌的拉丁美洲研究中心、研究院所,據說已有50個左右,設有西班牙語、葡萄牙語專業的高等學校在100所左右。我今年要邁入80歲了,作為拉美研究的專業人員,看到中國大踏步地跨進地球另一端的拉丁美洲,看到有那麼青年俊才加入到我們這個隊伍中來,我自然十分喜悅。但我一則以喜,再則更憂。國人至今對拉美有不少誤讀誤判,恕我這裡無法一一展開。胡適說過:古訓“威武不能屈,富貴不能淫……”之外,應加上“時髦不能跟”!我贊同。

最後要說的是,我不反對啃古書,啃洋書,特別是80後、90後的後生們。但我主張不妨先找一二本週老的書,看懂讀懂,用他的目光來看世界、看中國,只有這樣我們才能理解為什麼需要強調理性地、有序地走出去、請進來,讓國家真正地獲得全世界各國人民的認可和尊敬。也就是說,周先生的學問是我們瞭解歷史、走進世界最便捷的“梯子”。這位老人既是本土的、中國的,又是世界的。 最後一句話:讀周有光書的人越多,中國越有希望。

(2017年1月15日,因14日清晨周老去世原定的慶生會改為追思會,本文未用,我改為即席發言)